パソコンやスマートフォンがスムーズに動く裏側には、「CPU」という重要な部品の働きがあります。CPUはコンピューターの頭脳ともいわれ、その構造や仕組みを理解することで、普段使っているデバイスへの理解がぐっと深まります。

この記事では、「CPU 仕組みをわかりやすく教えてほしい」という方に向けに、CPUの構成や内部の動作順、そして回路図から見た処理の流れまでをていねいに解説しています。演算装置の仕組みや制御装置の働き、さらに1秒間にCPUが実行できる命令数は?といった基本的な疑問にも触れながら、CPUの中で何が起きているのかを紹介します。

また、CPUの中にあるコアの仕組みや、計算を行うための設計思想、冷却のために必要なクーラーの仕組みなど、知っておくと便利な情報も取り上げます。さらに、半導体とCPUの違いや、Core i5・i7・i9の違いといった性能の見方にもふれ、製品選びの参考にもなる内容を盛り込みました。

CPUは壊れないのか?という疑問や、どのような天才設計者がこの高度な部品を作っているのかといった、少し踏み込んだ雑学も交えながら、初心者の方にもわかりやすくまとめています。CPUを理解する第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

今回は最強コスパCPU10選と題して、おすすめのCPUを紹介していきます。 自作PCやBTOパソコンを選ぶとき、心臓部であるCPU選びは一番の悩みどころですよね。たくさんの種類があって、どれが自分に合っているのか、性能と価格のバランスが取[…]

-

CPUを構成する主要な部品とその役割

-

命令が処理される流れや動作の仕組み

-

性能の見方やCore i5・i7・i9の違い

-

半導体との関係や冷却の重要性

CPUの構成の仕組みをわかりやすく

-

CPUを構成する主要な部品は?

-

演算装置の仕組みと役割

-

制御装置の仕組みと命令処理の流れ

-

コアの仕組み|マルチコアの考え方

-

半導体とCPUの違いは?

-

CPU設計者と天才エンジニアの仕事

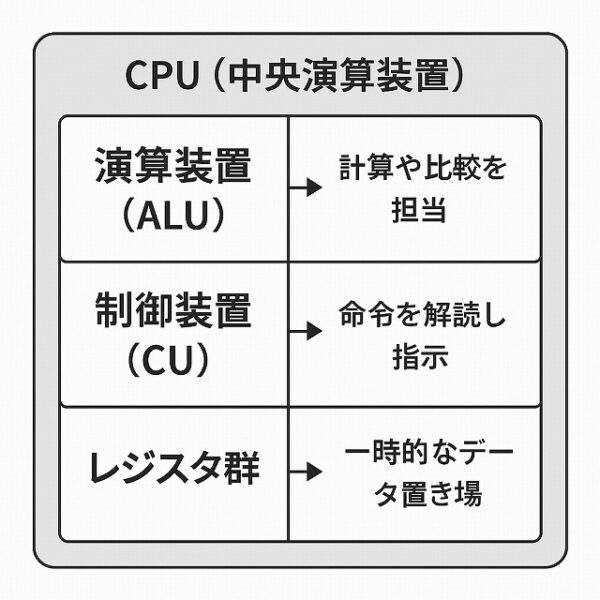

CPUを構成する主要な部品は?

CPUは、コンピューターの頭脳として働く重要な部品です。その中には、いくつかの役割ごとに分かれた構成要素があり、それぞれが連携しながら情報を処理しています。

主に3つの部品が基本構成として知られています。まず「演算装置(ALU)」は、数の計算や情報の比較などを行う部分です。次に「制御装置(CU)」は、全体の動きを調整し、命令に従って各装置を正しく動かす役割を持っています。そして、短期間の情報を一時的に記憶する「レジスタ」という部品も重要です。これは作業台のようなもので、データや命令を一時的に置いておくために使われます。

例えば、電卓のような操作をする場合、演算装置が計算を行い、制御装置が「次はこのボタンを押されたからこの処理をしよう」と指示を出し、レジスタが途中の計算結果を記憶するといった流れになります。

このように、CPUはそれぞれ役割の違う部品が一つのチップの中で働き、複雑な処理をスムーズに進めているのです。

演算装置の仕組みと役割

演算装置とは、CPUの中で計算や論理的な判断を行う部分のことを指します。簡単に言えば「計算専用の機械」が組み込まれているようなイメージです。

この装置は、足し算・引き算などの算術演算のほかに、「AとBが同じかどうか」や「どちらが大きいか」といった論理的な比較も行います。そうした処理に使われるのが、AND(アンド)やOR(オア)といった「論理演算」です。これらの演算は、すべて0と1の組み合わせだけで判断されているというのが、コンピューターらしい特徴です。

例えば、2つの数字を足すとき、演算装置がそれぞれのビット(0と1)を確認し、最終的な合計を計算してくれます。これは人間が暗算するような作業を、何百万倍もの速さでこなしているようなものです。

ただし、演算装置単体では計算の「結果」を出すだけなので、「何を計算するか」という指示は別の装置、つまり制御装置から受け取る必要があります。

制御装置は、CPUの中で命令を読み取り、他の装置(演算装置やメモリなど)に指示を出して処理を進める役割を持っています。ここでは、その命令処理の流れを5つのステップに分けて解説します。

命令処理の5ステップ

-

命令の取り出し(フェッチ)

まず、プログラムカウンタ(PC)という部品が、次に実行すべき命令がある場所(メモリ上のアドレス)を指し示します。その場所から、命令を制御装置内の命令レジスタへ取り込みます。 -

命令の解読(デコード)

命令レジスタに取り込まれた命令は、命令デコーダという回路で内容を解読されます。例えば、「加算を行え」や「データを読み出せ」といった命令の種類がここで判断されます。 -

必要なデータのアドレスを計算

命令の中には、どこからデータを取り出すかという情報(アドレス部)も含まれているため、制御装置はこれを計算します。アドレス修飾という方式を使って、正しい場所を特定します。 -

データの読み出し

計算されたアドレスから、実際のデータを主記憶装置(メモリ)から読み出して、必要であればレジスタへ移します。 -

命令の実行と結果の保存

最後に、解読された命令に従って演算装置などが処理を行い、その結果をレジスタやメモリに保存します。そして次の命令の処理に進みます。

このような流れを「命令実行サイクル」と呼びます。制御装置はこの一連の作業を繰り返し、CPU全体を動かすための指令を出し続けているのです。これにより、コンピューターは私たちの操作やプログラムの命令に対して、正確に応答できるようになっています。

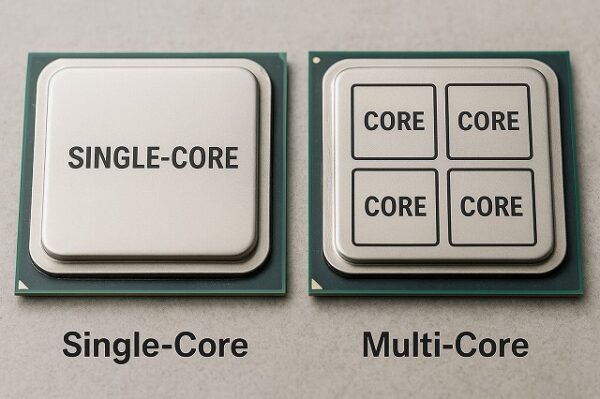

コアの仕組み|マルチコアの考え方

CPUの「コア」は、実際に処理を行う小さなCPUそのものです。1つのCPUの中に、コアが1つだけあるものを「シングルコア」、複数あるものを「マルチコア」と呼びます。

マルチコアは、現代のCPUでは一般的な構造です。その理由は、同時に複数の処理を行うためです。

例えば、インターネットで調べ物をしながら動画を見て、音楽も再生しているとします。マルチコアであれば、それぞれの作業を別のコアに割り振ることができ、全体の動きがスムーズになります。

ただし、マルチコアだからといって、すべての作業が自動的に速くなるわけではありません。ソフトウェア側が複数のコアをうまく使えるように設計されていないと、その恩恵を受けにくい場合もあります。

また、コアが増えると消費電力や発熱も増えやすくなるため、冷却の仕組みも重要になります。

このように、コアはCPUの働きを左右する大事な部分であり、マルチコアの仕組みはパソコンやスマホを快適に使う上で欠かせない技術になっています。

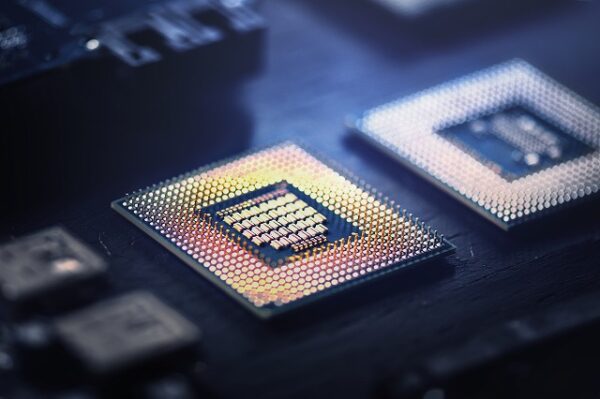

半導体とCPUの違いは?

CPUを理解するためには、まず「半導体」という言葉の意味を知っておく必要があります。両者はよく一緒に語られますが、役割や性質はまったく異なります。

半導体とは、電気を「通したり通さなかったり」できる特殊な物質のことです。代表的な素材はシリコンで、スマートフォンやパソコンなど、現代の電子機器のほとんどに使われています。半導体の性質を活かすことで、非常に小さくて複雑な電子回路を作ることが可能になります。

一方、CPU(中央演算処理装置)は、その半導体技術を使って作られた部品のひとつです。簡単に言えば、CPUは半導体で作られた「頭脳」だと考えてください。計算や制御といったコンピュータの中心的な作業を行う部分です。

つまり、半導体は「材料」、CPUはその材料を使って作られた「製品」です。これは、粘土(材料)から陶器(製品)を作るような関係に例えるとわかりやすいでしょう。

このように、半導体の技術があるからこそ、CPUのような高度な電子部品を作ることができるのです。そして、そのCPUを設計しているのが、次に紹介するエンジニアたちです。

CPU設計者と天才エンジニアの仕事

CPUの設計は、まさに最先端の頭脳戦です。この仕事に携わるエンジニアたちは、限られた空間の中で最大限の性能を引き出すために、非常に緻密な設計を行います。

CPUは数十億個ものトランジスタ(電気のスイッチ)で構成されており、それらをどう並べ、どう連携させるかが設計者の腕の見せどころです。設計次第で処理速度や消費電力、発熱量まで変わるため、ほんのわずかな工夫が大きな性能差を生むこともあります。

業界には、「天才」と呼ばれるCPU設計者が何人も存在します。たとえば、AMDのZenアーキテクチャを開発したジム・ケラー氏は、複数の企業で革新的なプロセッサを生み出してきた人物です。彼のような設計者は、これまでにない新しい構造や考え方を取り入れて、CPUの限界を押し広げてきました。

ジム・ケラー(Jim Keller)氏

こうしたエンジニアの仕事は、表に出ることは少ないですが、私たちの生活を根底から支えています。スマートフォンが滑らかに動くのも、高性能なパソコンで仕事がはかどるのも、すべてはこうした設計者たちの努力と発想力のおかげです。

つまり、半導体という素材がなければCPUは生まれず、そしてそのCPUを形にするのが、天才エンジニアたちの仕事なのです。

CPUの動作の仕組みをわかりやすく

-

CPUの回路図で見る内部の動き

-

1秒間にCPUが実行できる命令数とは?

-

性能の見方|Core i5・i7・i9の違い

-

クーラーの仕組みと冷却の必要性

-

CPUは壊れない?寿命と注意点

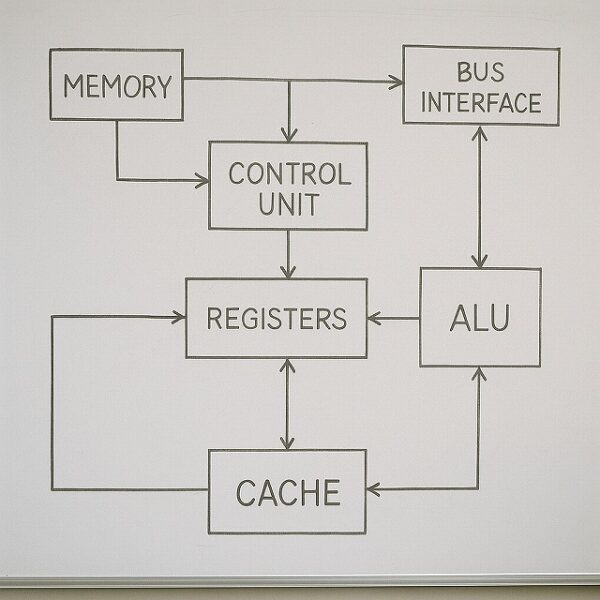

CPUの回路図で見る内部の動き

CPUの中身を視覚的に理解するために役立つのが「回路図」です。これは、CPUの中でどのように命令が処理されているのかを示す図で、主な構成要素や信号の流れを把握するのに適しています。

CPUの内部には、主にレジスタ、演算装置(ALU)、制御装置、キャッシュ、バスインターフェースなどが集まっています。回路図では、これらのブロックがどうつながって命令を処理しているかが示されており、命令が入力されてから演算・制御・記憶といった各段階をどのように経由するかが一目でわかるようになっています。

例えば、メモリから命令を取り出すと、それが制御装置によって解読され、必要なデータを演算装置へ送り込みます。演算結果は再びレジスタやキャッシュに格納されるなど、命令処理の流れが連携して進む仕組みです。

このような仕組みがあるからこそ、CPUは高速かつ正確に数十億の命令をこなすことが可能なのです。

1秒間にCPUが実行できる命令数とは?

CPUの性能を測るうえで、1秒間に実行できる命令数は重要な指標です。この命令数は、クロック周波数と呼ばれる数値でおおよそ把握できます。クロック周波数が高ければ、CPUがより多くの命令を短時間で処理できるということになります。

例えば、3.0GHzのCPUは、理論上1秒間に30億回のクロックサイクルを行えます。ただし、1サイクルで必ずしも1命令が処理されるとは限りません。命令の内容やCPUの構成によって、複数の命令を同時に処理したり、逆に複雑な命令では複数サイクルかかることもあります。

また、キャッシュの大きさやパイプラインの長さ、分岐予測といった内部の最適化機構も、命令数に影響を与えます。これらを総合して「IPC(Instructions Per Cycle)」と呼ばれる指標で、1クロックあたりに処理できる命令数の目安が出されます。

つまり、単にクロック数だけを見るのではなく、どれだけ効率よく命令を処理できるかまで含めて考える必要があります。

性能の見方|Core i5・i7・i9の違い

ここまでCPUの内部構造と処理速度について触れてきましたが、実際に製品を選ぶ際は「どのCPUを選べばいいのか」が気になるポイントです。特にIntelの「Core i5」「Core i7」「Core i9」といったシリーズは、多くのパソコンに搭載されており、性能差を理解しておくことが大切です。

一般的に、数字が大きくなるほど性能は高くなります。Core i5は標準的な作業向け、Core i7は高負荷な作業にも対応できる中上位モデル、Core i9は動画編集や3Dゲーム、AI処理などプロ向けの作業にも耐えるハイエンドモデルです。

性能差の背景には、コア数、スレッド数、クロック周波数、キャッシュ容量といった違いがあります。たとえば、Core i5は6〜14コア、Core i9は最大24コアというように、同時に処理できる命令の数にも大きな差があります。これは先ほど紹介した「1秒間の命令数」にも直結します。

選ぶ際には、「何に使うか」を軸にして考えるのがポイントです。ネットや書類作成が中心ならCore i5、動画編集やソフト開発などをするならCore i7以上を選ぶと、過不足のないパフォーマンスが得られるでしょう。

クーラーの仕組みと冷却の必要性

CPUは演算処理を行う上で大きな熱を発するので、それを冷やすためには「クーラー」と呼ばれる装置が必要です。これは、CPUが動作することで発生する熱を効率よく逃がし、適切な温度を保つためのものです。

CPUは電気の信号を使って計算や制御を行いますが、そのたびに内部で熱が生じます。この熱が一定以上になると、動作が不安定になったり、性能が大きく下がったりすることがあります。最悪の場合、パソコンが急にシャットダウンしたり、部品が故障したりすることもあります。

この問題を防ぐために、CPUには専用の冷却装置が取り付けられています。一般的なのは「空冷クーラー」で、金属製のヒートシンクとファンを使って空気の流れで熱を逃がす仕組みです。もう一つは「水冷クーラー」で、水の流れを使って熱をCPUから遠ざける方法です。こちらはより強力な冷却が必要な場面で使われます。

日常的な作業であれば空冷で十分ですが、ゲームや動画編集、3Dモデリングのように高負荷がかかる作業では水冷や大型ファンを検討する価値があります。特に夏場など室温が高くなる時期は、クーラーの性能が安定性に直結するため注意が必要です。

どの方法にしても、クーラーはCPUを長く快適に使うために欠かせないパーツのひとつです。

CPUは壊れない?寿命と注意点

CPUは、パソコンの中でも非常に耐久性の高い部品です。多くの人が10年近く使っていても、CPUが壊れることはあまりありません。理由は、動く部品がなく、固体の電子回路でできているため、物理的な摩耗が起きにくいからです。

ただし、使い方によっては寿命を縮めてしまうことがあります。たとえば、長時間高温のままで使い続けたり、無理なオーバークロック(性能を意図的に上げる設定)を行ったりすると、内部回路に負荷がかかり、劣化を早める可能性があります。

他にも、パソコン内部にほこりが溜まると冷却性能が落ちてしまい、結果としてCPUの温度が上昇しやすくなります。そうなると、熱による自動停止や動作不良を引き起こす原因になります。

また、突然電源が落ちる、頻繁にフリーズするといった症状が現れると、CPUに問題があるかもしれません。ただし、これらはメモリや電源装置など別の部品が原因のことも多いため、慎重な判断が必要です。

このように、CPUは非常に丈夫な部品ですが、正しい環境と使い方を保つことが、長持ちさせるコツといえるでしょう。定期的に掃除をしたり、冷却に気を配ったりするだけでも、寿命は大きく変わってきます。

CPUの仕組みをわかりやすく理解するためのまとめ

-

CPUは演算装置・制御装置・レジスタで構成される

-

演算装置は計算や論理判断を行う部分

-

制御装置は命令を読み取り処理の流れを管理する

-

命令処理は5つのステップで構成される

-

レジスタは一時的にデータを保持する作業台の役割

-

コアは実際に処理を実行する小さなCPUの単位

-

マルチコア構成で複数処理を同時に実行できる

-

半導体はCPUを構成する材料であり電子回路を形成する

-

CPUは半導体技術により作られる情報処理装置

-

設計者は数十億のトランジスタを緻密に配置して性能を調整する

-

CPU内部の動きは回路図によって視覚的に理解できる

-

クロック周波数とIPCが命令処理速度に影響する

-

Core i5・i7・i9はコア数や処理能力に違いがある

-

高速処理のためには冷却装置が欠かせない

-

正しい使い方をすればCPUは長期間安定して使える