「パソコンの動きがなんだか遅い…」と感じていませんか?もしかしたら、それはSSDの空き容量不足が原因かもしれません。SSDは快適なパソコンライフの心臓部ですが、実は空き容量によってパフォーマンスや寿命が大きく左右されるんです。

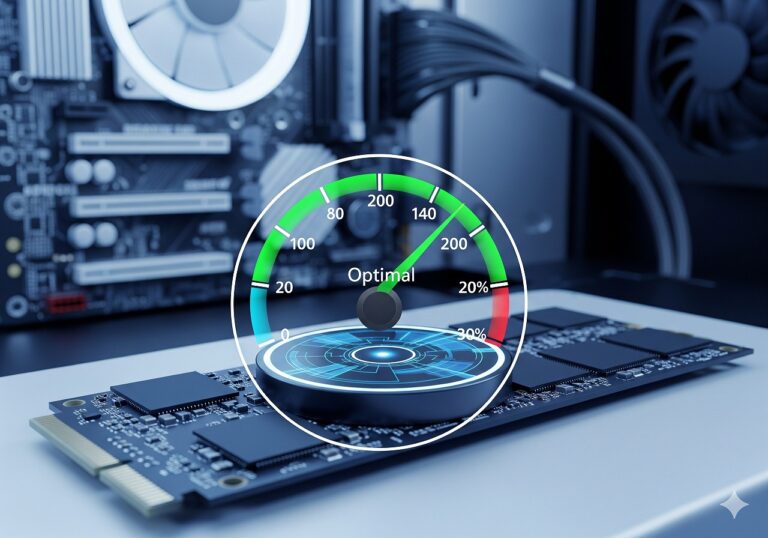

この記事では、「SSDの空き容量の目安は結局どれくらい?」という疑問に、専門的ながらも分かりやすくお答えします。結論から言うと、理想の割合は20~30%です。なぜその空き容量が必要なのか、TRIMや疑似SLCキャッシュ、オーバープロビジョニングといった仕組みを解き明かしながら、速度低下を防ぐ方法を探ります。

ゲーミングや動画編集といった用途別のおすすめ容量から、256GBや512GBでどれだけ快適に使えるか、Windows UpdateでCドライブが圧迫される問題の解決策まで、あなたのSSDを最大限に活かすための知識が満載です。空き容量の確認方法や増やし方も解説するので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

- SSDの最適な空き容量の目安とその技術的な理由

- 空き容量が不足した際のパフォーマンス低下や寿命への影響

- 自分の使い方に合ったSSD容量の選び方と計算方法

- SSDの空き容量を簡単に確認し、増やすための具体的な手順

SSDの空き容量、最適な目安と仕組みを徹底解説

- 結論:SSD空き容量の目安は割合20-30%

- 空き容量が減ると速度低下やパフォーマンスに影響

- 寿命にも関係?書き込み増幅の仕組み

- なぜ必要?TRIMと疑似SLCキャッシュの役割

- 見えない領域オーバープロビジョニングとは

- 表示と実際の容量に差異が生まれるのはなぜ?

結論:SSD空き容量の目安は割合20-30%

パソコンのSSD、どれくらい空き容量を残しておけば良いのか、いろんな説があって迷いますよね。「半分くらい空けた方が良い」なんて話も聞きますが、現在の一般的なSSDであれば、総容量の20~30%(理想は25%)の空き容量を保つのがベストな選択です。

この「20~30%」という数字は、単なる感覚的なものではなく、SSDが効率よく動き続けるための「作業スペース」として必要不可欠な領域なんです。SSDはデータを書き込む際に、HDDのように古いデータの上に直接新しいデータを上書きすることができません。

一度書き込んだページを消すときは、ブロックという単位でまとめて消去し、新しい場所に書き直すという少し複雑な手順を踏みます。この一連の作業をスムーズに行うために、ある程度の空き容量、つまり白紙のページがたくさんある状態が理想的なのです。

昔のSSDは性能があまり高くなく、このデータ整理作業が苦手だったため、「半分は空けておこう」という考え方が主流でした。また、常に大量のデータを書き込み続けるような特殊な使い方をする場合も、多めの空き容量があった方が安定します。

しかし、一般的な使い方であれば、過度に空き容量を気にする必要はなく、20~30%という現実的なラインを意識すれば十分。この黄金比を保つことで、SSDの速度低下を防ぎ、製品が持つ本来の寿命を全うさせることができるのです。

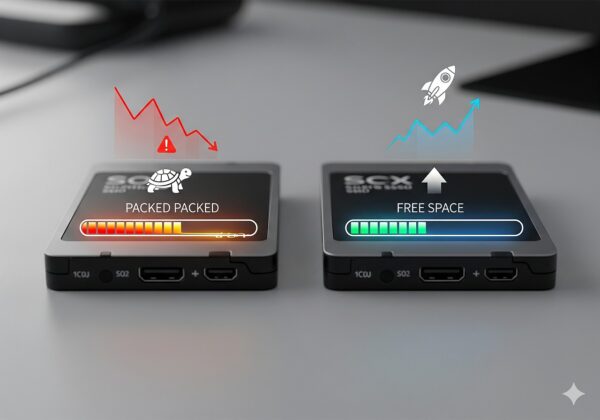

空き容量が減ると速度低下やパフォーマンスに影響

SSDの空き容量が少なくなると、パソコンの動作が目に見えて遅くなることがあります。特に、大きなファイルをコピーしたり、新しいソフトをインストールしたりする時の書き込み速度がガクンと落ち込む原因になります。

この現象の鍵を握っているのが「疑似SLCキャッシュ」という技術です。最近のSSDの多くは、TLCやQLCという種類のメモリを使って大容量化を実現していますが、これらは本来、データの書き込み速度がそれほど速くありません。

そこで、空いている領域の一部を「SLC」という超高速な別モードで一時的に動かし、そこをキャッシュ(一時的なデータ置き場)として利用することで、爆速の書き込みスピードを実現しています。データはまずこの高速キャッシュに書き込まれ、パソコンを使っていない暇な時間に、本来の低速な領域へこっそり移動させている、というわけです。

しかし、SSDの空き容量が減ると、この高速キャッシュとして使えるエリアも自動的に狭くなってしまいます。その結果、大きなデータを書き込もうとした際にキャッシュがすぐに満杯になり、データが直接、低速な領域へ書き込まれることに。

これが、今までサクサクだった書き込みが突然遅くなる「パフォーマンスの崖」と呼ばれる現象の正体です。つまり、十分な空き容量を保つことは、SSDの高速キャッシュを最大限に活用し、快適なパフォーマンスを維持するために非常に重要なのです。

寿命にも関係?書き込み増幅の仕組み

SSDの空き容量は、実はその製品の寿命にも静かに、しかし確実に影響を与えています。SSDには「TBW(Total Bytes Written)」という、製品寿命までに書き込みが保証される総データ量の指標があります。この保証された寿命を縮めてしまう原因となるのが、「書き込み増幅」という現象です。

書き込み増幅とは、私たちが1GBのデータを保存しようとした時に、SSDの内部ではデータの整理作業のために、実際には1GB以上のデータ(例えば2GBや3GB)が書き込まれてしまう現象のこと。この「余分な書き込み」が多ければ多いほど、メモリセルの消耗が早まり、SSDの寿命が短くなってしまいます。

そして、この書き込み増幅は、SSDの空き容量が少ないほど悪化する傾向にあります。なぜなら、空き容量が逼迫すると、データを書き込むためのスペースを確保するために、SSDは内部で頻繁にデータの引っ越し作業(ガベージコレクション)を行わなければならなくなるからです。

この引っ越し作業自体が「書き込み」を伴うため、空き容量が少ないと、わずかなデータを保存するだけでも内部では大規模なデータの移動が発生し、書き込み増幅率が跳ね上がってしまうのです。

空き容量を十分に確保しておくことは、この無駄な内部書き込みを減らし、書き込み増幅率を低く抑えるための重要なバッファとして機能します。結果として、メモリセルの消耗を抑え、SSDが持つ本来のTBWをきっちり使い切ること、つまり製品寿命を全うさせることに繋がるのです。

なぜ必要?TRIMと疑似SLCキャッシュの役割

SSDになぜ空き容量が必要なのかを理解するには、SSDがデータを扱う基本的な仕組みを知るのが一番の近道です。SSDはHDDと違い、データが記録されている場所に直接新しいデータを「上書き」できません。これをノートに例えるなら、「一度書いたら消しゴムが使えず、ページごと破り捨てるしかないノート」のようなものです。

このノートのある一行だけを修正したい場合、まず新しい白紙のページに、修正箇所を含めてページ全体の内容を書き写す必要があります。そして、元のページは後でまとめて捨てるために「無効」の印をつけておきます。この「新しい白紙のページに書き写す」という作業のために、SSDは常に「空き容量=白紙のページ」を必要としているのです。

ここで重要な役割を果たすのが「TRIM(トリム)」という機能。私たちがパソコン上でファイルを削除しても、SSD自体はすぐにはどのデータが不要になったかわかりません。TRIMは、OSがSSDに「このページのデータはもういらないよ」と教えてあげる仕組みです。この通知があるおかげで、SSDは無駄なデータを新しいページにコピーすることなく、効率的に整理作業(ガベージコレクション)ができます。

そして前述の通り、「疑似SLCキャッシュ」がこの書き込みプロセスを高速化します。十分な空き容量という「作業スペース」があり、TRIMによって「不要なもの」が明確にされ、疑似SLCキャッシュが「高速な書き込み窓口」として機能する。この三位一体の連携プレーが、SSDのパフォーマンスを支えているのです。

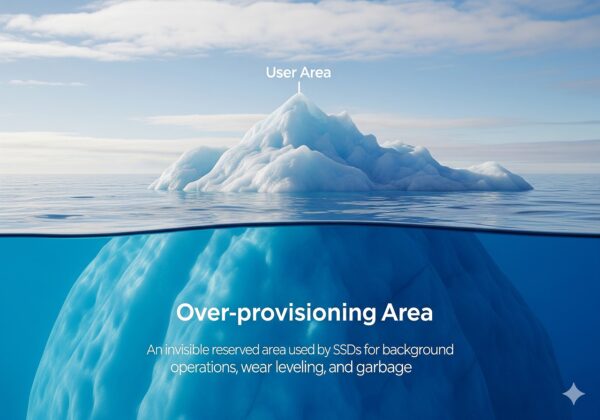

見えない領域オーバープロビジョニングとは

SSDの空き容量の話には、実は私たちが普段見ることのできない「隠しエリア」の存在が大きく関わっています。それが「オーバープロビジョニング(OP)」と呼ばれる、メーカーによってあらかじめ確保された予備領域です。

例えば、512GBモデルとして販売されているSSDでも、物理的にはもう少し多くのメモリチップが搭載されていて、その一部がユーザーからは見えないコントローラ専用領域として予約されています。これがオーバープロビジョニング領域で、SSDの性能と寿命を維持するための重要なセーフティネットの役割を果たしています。

この隠しエリアがあるおかげで、たとえ私たちがSSDをデータでパンパンにして使用率が100%になったとしても、SSDは内部のデータ整理(ガベージコレクション)を効率的に行うことができます。いわば、どんなに店が混雑していても、裏には必ずスタッフ専用の広い作業スペースが確保されているようなものです。この作業スペースがあるからこそ、表のサービス(データの書き込み)が滞りなく提供できるわけです。

オーバープロビジョニングは、書き込み性能の低下を防ぐだけでなく、SSD全体の寿命を延ばす「ウェアレベリング(書き込み平準化)」を助けたり、劣化したメモリセルの代わりを務めたりと、縁の下の力持ちとして常に働いています。私たちが管理する空き容量とは別に、このような見えない予備領域の存在がSSDの安定動作を支えているのです。

表示と実際の容量に差異が生まれるのはなぜ?

新品の1TBのSSDを買ってパソコンに繋いだら「931GB」と表示されて、「あれ、容量が足りない?」と不安になった経験はありませんか?これは故障や不良品ではなく、メーカーとパソコン(OS)とで容量の「数え方」が違うために起こる、ごく普通の現象です。

この違いを簡単に言うと、メーカーは「1GB = 10億バイト」というキリの良い10進法で計算しているのに対し、WindowsなどのOSは「1GB = 約10.7億バイト」というコンピューターならではの2進法で計算している、という点にあります。

例えば、1000gを1kgと数えるのがメーカー式、1024gを1kgと数えるのがOS式、のようなイメージです。どちらも同じ重さを指していますが、単位の基準が違うので数字が変わって見えます。この計算方法の違いによって、容量が大きくなるほどメーカーの公称値とOS上の表示の差も広がり、1TBのSSDでは約7%少ない「931GB」と表示されることになるのです。

さらに、前述のオーバープロビジョニング領域や、ドライブを初期化(フォーマット)する際に作られる管理領域なども、ユーザーが使える容量には含まれません。これらの要因が組み合わさることで、パッケージの数字と実際に使える容量に差が生まれるわけですね。決して容量が減っているわけではないので、安心してください。

| メーカー公称容量 (GB/TB) | OS上の概算実効容量 (Windows, GiB/TiB) |

|---|---|

| 256 GB | 約 238 GiB |

| 512 GB | 約 476 GiB |

| 1 TB | 約 931 GiB |

| 2 TB | 約 1.81 TiB |

| 4 TB | 約 3.63 TiB |

用途別にSSD空き容量の目安と管理方法を解説

- パソコンでの簡単な空き容量の確認方法

- 今すぐできる!SSDの空き容量を増やす方法

- CドライブとWindows Updateで必要な容量

- 【用途別】ゲーミングや動画編集のおすすめ容量

- 256GBや512GBはどのくらい快適に使える?

- 自分に合うSSD容量の選び方と計算方法

パソコンでの簡単な空き容量の確認方法

自分のSSDに今どれくらい空き容量があるのか、気になりますよね。確認方法はとても簡単で、特別なソフトを使わなくてもOSの標準機能ですぐにチェックできます。

Windowsを使っている場合は、まずタスクバーにあるフォルダの形をした「エクスプローラー」のアイコンを開きます。次に、画面の左側から「PC」をクリックすると、「デバイスとドライブ」という項目にCドライブなどの一覧が表示されます。それぞれのドライブのアイコンの下に、青いバーと「空き領域 xxx GB / 全体領域 xxx GB」といった形で、現在の状況がひと目でわかるように表示されています。

macOSの場合は、画面左上のリンゴのマークをクリックして「このMacについて」を選びます。出てきたウィンドウの「ストレージ」タブを開くと、カラフルなバーで使用状況の内訳と、空き容量がすぐに確認できます。

この確認作業を時々行って、使用率が75%~80%を超えないように意識するのが、SSDを快適に使い続けるコツです。もっと詳しくSSDの状態を知りたくなったら、「CrystalDiskInfo」という無料ソフトもおすすめです。空き容量だけでなく、SSDの健康状態や総書き込み量などもチェックできるので、パソコンのメンテナンスに役立ちますよ。

今すぐできる!SSDの空き容量を増やす方法

SSDの空き容量が少なくなってきたら、いくつか簡単な方法でスペースを確保することができます。パソコンの大掃除をする感覚で、ぜひ試してみてください。

まず、Windowsに標準で入っている「ディスククリーンアップ」ツールを使うのが基本です。インターネットの一時ファイルやごみ箱の中身、古いシステムファイルなど、気づかないうちに溜まった不要なデータを安全に削除してくれます。Windows 10や11なら「ストレージセンサー」という自動お掃除機能をオンにしておくと、さらに手間が省けて便利です。

次に効果的なのが、使っていないアプリケーションの整理です。昔インストールしたけれど今はもう遊んでいないゲームや、試しに使ってみただけのソフトが、意外と大きな容量を占めていることがあります。「設定」から「アプリ」の一覧を眺めて、不要なものがあれば思い切ってアンインストールしましょう。

そして、最も大きく容量を確保できるのが、大容量ファイルの引っ越しです。撮りためた写真や動画、完了したプロジェクトのデータなど、すぐにアクセスする必要はないけれど消したくないファイルは、外付けのHDDやSSD、NAS(ネットワーク対応HDD)などに移動させるのがおすすめです。CドライブはOSやよく使うソフトのスムーズな動作のために使い、データ置き場は別に用意する、という使い分けが賢い方法ですね。

CドライブとWindows Updateで必要な容量

特に256GBなど比較的小容量のSSDをCドライブとして使っていると、Windows Updateが原因で急に空き容量が圧迫されることがあります。これは、Windowsが大型のアップデートを行う際に、多くの作業領域とバックアップ領域を必要とするためです。

Windowsはアップデートファイルをダウンロードして展開するために、まず数十GBの一時的なスペースを使います。さらに、もしアップデート後に不具合が起きた時に元に戻せるように、「Windows.old」という名前のフォルダに、古いシステムファイルを丸ごとバックアップします。このバックアップフォルダが非常に大きく、10GBや20GB以上になることも珍しくありません。

この「Windows.old」フォルダは、アップデート後10日ほど経つと自動で削除される仕組みにはなっていますが、それまでは貴重なSSDの容量を占有し続けます。もしアップデート後にパソコンの動作が安定していることが確認できたら、「ディスククリーンアップ」ツールを起動し、「システムファイルのクリーンアップ」というボタンを押すことで、このフォルダを手動で安全に削除できます。

一覧の中に「以前のWindowsのインストール」という項目があれば、それが「Windows.old」のことです。これにチェックを入れてクリーンアップを実行すれば、一気に大きな空き容量を取り戻すことができますよ。

【用途別】ゲーミングや動画編集のおすすめ容量

SSDに必要な容量は、パソコンを何に使うかで大きく変わってきます。特にストレージを大量に消費する代表的な用途が、ゲーミングと動画編集です。

まずゲーミング用途ですが、最近の超大作ゲーム(AAAタイトル)は、インストールに必要な容量がどんどん大きくなっています。『Call of Duty』のような人気シリーズは、全てのコンテンツを含めると200GBを超えることも。複数の大型タイトルをインストールして楽しみたい場合、512GBのSSDではすぐに手狭になってしまいます。本格的にPCゲームを楽しみたいなら、OSや他のソフト、そして推奨される25%の空き容量を考慮すると、最低でも1TB、余裕を持つなら2TBのSSDを選ぶのがおすすめです。

次に動画編集ですが、こちらはストレージにとって最も過酷な作業の一つです。特に4Kなどの高解像度な映像素材はファイルサイズが非常に大きく、編集ソフトが作るキャッシュやプレビューファイルも合わせると、あっという間に数百GBの容量が消費されます。

快適な編集環境のためには、OSと編集ソフトを入れるCドライブとして最低1TBの高速SSDを用意し、映像素材や完成した動画ファイルは、別の2TB以上の大容量SSDや外付けSSDに保存する、という「役割分担」が非常に効果的です。これにより、システムドライブの空き容量を常に確保でき、編集作業全体がスムーズになります。

256GBや512GBはどのくらい快適に使える?

SSDを選ぶとき、256GBや512GBは価格も手頃で魅力的な選択肢ですよね。これらの容量でどれくらい快適に使えるのか、具体的なイメージを持っておくことが大切です。ここでも「25%の空き容量を保つ」というルールが目安になります。

まず256GBのモデルですが、OS上では約238GBとして認識されます。ここから25%(約60GB)を空き容量として確保すると、実際にユーザーが自由に使えるのは約178GBです。Windows OSとOfficeソフト、セキュリティソフトなど基本的なアプリケーションを入れるだけで100GB近く使うことも多いので、データを保存するスペースはかなり限られます。

ウェブ閲覧やメール、書類作成がメインで、データはクラウドや外付けドライブに保存する、という使い方なら快適ですが、ゲームや多くのソフトを入れたい場合には向きません。

次に512GBのモデルです。こちらはOS上で約476GBとして認識され、25%(約119GB)を空けると、自由に使える領域は約357GBとなります。これだけあれば、OSと主要なアプリケーションに加えて、いくつかのPCゲームや、写真・音楽ファイルなども余裕をもって保存できます。

多くの一般的なユーザーにとって、コストと容量、そして快適性のバランスが最も取れた選択肢と言えるでしょう。これからパソコンを買うなら、最低でも512GBのSSDを搭載したモデルを選ぶと、後々のストレスが少なくて済みますよ。

自分に合うSSD容量の選び方と計算方法

自分にとって最適なSSDの容量を選ぶには、まず自分の使い方でどれくらいのデータ量を扱うのかを把握することがスタート地点です。以下の簡単なステップで、必要な容量を見積もることができますよ。

ステップ1として、まず「基礎使用量」を計算します。これは、OSや必ず使うアプリケーション、そして常にパソコン内に保存しておきたいデータ(ゲームや重要なファイルなど)の合計容量です。

(OSとシステム:約80GB)+(必須アプリの合計)+(常に置きたいデータの合計)= 基礎使用量

ステップ2では、この基礎使用量をもとに、推奨されるSSDの総容量を計算します。ここでのポイントは、基礎使用量が全体の75%になるように逆算すること。これにより、自動的に25%の空き容量バッファを確保できます。

計算式はシンプルです。

推奨されるSSDの総容量 = 基礎使用量 ÷ 0.75

例えば、基礎使用量が300GBだと計算された場合、「300 ÷ 0.75 = 400GB」となります。この場合、市販されているSSDの中から400GBより大きい、512GBのモデルを選ぶのが適切、ということになります。この方法を使えば、自分の使い方にピッタリで、将来的なデータの増加にもある程度対応できる、余裕のあるSSD選びができます。

SSD空き容量の目安に関する総括

- SSDの理想的な空き容量の目安は総容量の20~30%である

- この空き容量はSSDが内部でデータ整理を行うための「作業スペース」として機能する

- 空き容量が減ると「疑似SLCキャッシュ」領域も減少し、書き込み速度が低下する

- 空き容量不足はデータの整理作業を非効率にし、「書き込み増幅」を引き起こす

- 書き込み増幅はSSDの保証寿命(TBW)を早く消耗させる原因となる

- SSDはHDDと異なり、データの上書きができず、常に空き領域への書き込みが必要

- 「TRIM」コマンドはOSが不要なデータをSSDに通知し、整理作業を効率化する仕組み

- メーカーは「オーバープロビジョニング」という見えない予備領域を確保している

- メーカー公称容量とOS上の表示容量の差は、10進法と2進法の計算方法の違いが主因

- 空き容量はOSの標準機能で簡単に確認でき、75~80%の使用率が管理の目安

- 空き容量を増やすにはディスククリーンアップや不要アプリの削除、ファイルの外部移動が有効

- Windows Updateは「Windows.old」フォルダを生成し、一時的にCドライブを圧迫する

- 本格的なゲーミングには1TB以上、4K動画編集には2TB以上のSSDが推奨される

- 512GBモデルは多くのユーザーにとってコストと快適性のバランスが良い選択肢

- 必要なSSD容量は「基礎使用量 ÷ 0.75」の計算式で見積もることが可能