PCのパフォーマンスを向上させるために新しいSSDを増設したにもかかわらず、OSから全く認識されずにお困りではありませんか。ケーブルの接続ミスを疑ったり、最悪の場合は初期不良を考えてしまったりと、原因がわからないと不安になりますよね。

この記事では、増設したSSDが認識されない時に考えられる原因と、それを解決するための具体的な対処法を、初心者にも分かりやすく体系的に解説します。結論から言うと、多くはWindows標準のディスクの管理ツールを使った初期化やフォーマット、あるいは未割り当て領域へのドライブ文字の割り当てといったソフトウェア設定で解決可能です。

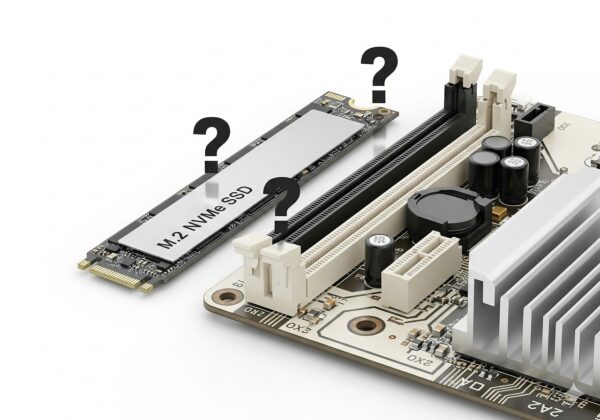

しかし、SATAケーブルや電源といった物理接続の確認、BIOSやUEFI設定での認識の確認といった基本的なチェックも無視できません。さらには、M.2干渉によるSATAポート無効化や、マザーボードとの互換性、既存HDDとの併用で生じる問題、ドライバーやファームウェアの更新といった、より専門的な原因も存在します。

また、OSを移行した際のクローン後のトラブルも一般的な問題です。最終手段として別PCや別ポートでの動作確認を行っても解決しない場合は、専門家への相談も視野に入れる必要があります。一つずつ順を追って確認し、問題を解決していきましょう。

- SSDが認識されない主な原因の切り分け方

- ソフトウェア(OS)上で最初にすべき設定手順

- 物理的な接続やBIOSで確認すべき重要項目

- 解決しない場合の高度なトラブルシューティング

SSD増設で認識しない?最初に確認するPC設定

- 結論はディスクの管理での初期化とフォーマット

- 未割り当て領域へのドライブ文字の割り当て

- BIOSやUEFI設定で認識されているか確認

- 最新ドライバーとファームウェアへの更新

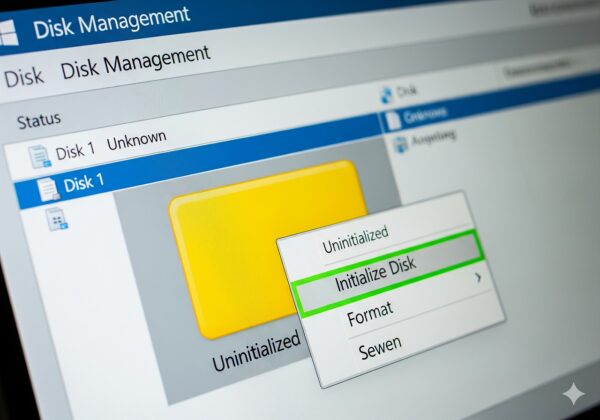

結論はディスクの管理での初期化とフォーマット

新しいSSDをPCに取り付け、期待を胸に電源を入れたものの、マイコンピュータ(PC)やエクスプローラーにその姿が見えない…。この瞬間、「もしかして接続ミス?」「まさか初期不良?」と、不安がよぎるかもしれません。しかし、どうかご安心ください。増設したSSDが認識されないトラブルにおいて、最も一般的で、かつ最も簡単に解決できる原因が、OSによる「初期化」と「フォーマット」が行われていないことだからです。

これはハードウェアの故障ではなく、SSDがPCにとって「未知の記憶領域」として扱われている、ごく正常な状態です。工場から出荷された時点のSSDは、Windows、macOS、Linuxなど、どのオペレーティングシステムで利用されるか決まっていない、いわば「更地」の状態です。

この更地に、Windowsがファイルを管理するための区画(パーティション)を作り、住所(ファイルシステム)を割り当てる作業が、初期化とフォーマットなのです。この一連の準備作業を完了させることで、初めてSSDはOSから正規のドライブとして認識され、データの保存が可能になります。

この重要な作業は、Windowsに標準搭載されている「ディスクの管理」というツールを使って、専門的な知識がなくても数分で完了できます。まずはこのソフトウェア的な設定から確認していきましょう。

ステップ1:ディスクの初期化とパーティションスタイルの選択

まず、「ディスクの管理」ツールを起動します。キーボードの「Windowsキー + R」を同時に押して「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを開き、「diskmgmt.msc」と入力してEnterキーを押すのが最も手早いアクセス方法です。

新しいSSDが正しく接続されていれば、ツール起動時に「ディスクの初期化」というウィンドウが自動的にポップアップ表示されます。ここで求められるのが「パーティションスタイル」の選択です。これはドライブの基本的な設計図にあたるもので、後からの変更はデータの完全消去を伴うため、慎重に選ぶ必要があります。

MBRとGPT、どちらを選ぶべきか?

結論から言うと、2010年以降に製造されたような現代的なPCを使用している場合、特別な理由がない限り「GPT」を選択することを強く推奨します。

| 特徴 | MBR (マスターブートレコード) | GPT (GUIDパーティションテーブル) |

|---|---|---|

| 歴史と互換性 | 1980年代から続く古い規格。旧式のBIOSシステムとの互換性が高い。 | UEFIシステム(近年のPCの標準)のために設計された新しい規格。 |

| 最大ディスク容量 | 2TBの壁が存在し、これを超える容量を扱えない。 | 理論上ほぼ無制限。2TBを超える大容量SSDやHDDには必須。 |

| パーティション数 | 最大4つのプライマリパーティション、または3つのプライマリ+1つの拡張パーティション。 | Windows上では最大128個のパーティションを作成可能。 |

| データの堅牢性 | 起動情報がディスクの先頭1箇所にしかなく、破損すると起動不能に陥りやすい。 | ディスクの複数箇所にパーティション情報のコピーを保持し、破損時の自己修復能力が高い。 |

MBRは過去の遺産とも言える規格であり、2TBを超えるSSDが一般的になった現在では、その役目を終えつつあります。GPTは容量の制約がなく、データの安全性も格段に高いため、現代のストレージに最適な選択肢です。(参照:Microsoft Learn『Windows と GPT に関する FAQ』)

ステップ2:ボリュームの作成とフォーマット

初期化を終えると、ディスクは「オンライン」状態になりますが、領域は黒いバーで示される「未割り当て」のままです。この未割り当て領域を右クリックし、「新しいシンプルボリューム」を選択してウィザードを起動します。

ウィザードでは以下の項目を設定しますが、ほとんどは初期設定のままで問題ありません。

- ボリュームサイズ指定:通常は、表示されている最大値をそのまま使用し、SSDの全領域を一つのドライブとして使います。

- ドライブ文字の割り当て:システムが空いているアルファベットを自動で提案してくれます。こだわりがなければそのままでOKです。

- パーティションのフォーマット:

- ファイルシステム:Windows環境では「NTFS」が標準です。セキュリティや大容量ファイルの扱いに優れています。

- アロケーションユニットサイズ:「規定値」を選択します。OSが最も効率的と判断するサイズを自動で設定してくれます。

- ボリュームラベル:「ゲーム用SSD」「データ倉庫」など、ドライブの用途が分かりやすい名前を自由につけることができます。

- クイックフォーマットを実行する:このチェックは絶対に外さないでください。SSDの記憶素子(NANDフラッシュメモリ)には書き込み回数の上限(TBW: Total Bytes Written)があります。チェックを外したフルフォーマットは、全領域に無意味な書き込みを行うため、SSDの寿命を不必要に縮めてしまいます。

ウィザードを完了させると、数秒でフォーマットが終わり、見慣れた青いバーで表示された正常なボリュームが作成されます。同時に、エクスプローラーにも新しいドライブとして自動的に表示され、データの保存が可能になります。

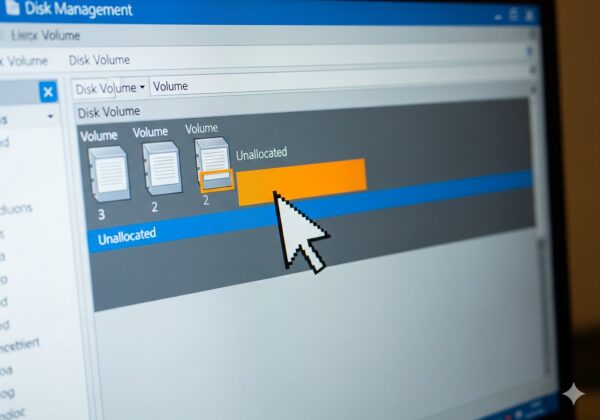

未割り当て領域へのドライブ文字の割り当て

前述の手順でパーティションの作成とフォーマットまで完了したにもかかわらず、なぜかエクスプローラーに新しいドライブが表示されない…。そんな時は、「ドライブ文字」が割り当てられていない可能性が考えられます。

ドライブ文字(D: や E: など)は、人間がドライブを識別するための単なるラベルではありません。WindowsというOSが、広大なストレージ空間の中にある特定の区画(ボリューム)を管理し、アクセスするための、いわば「住所」のようなものです。この住所が割り当てられていないボリュームは、OSから見れば存在はしているものの、どこからアクセスすれば良いか分からない「宛先不明の土地」のような状態になってしまいます。通常、「新しいシンプルボリュームウィザード」の過程で自動的に割り当てられますが、稀に手動での設定が必要になるケースや、後から整理のために変更したい場合もあります。

この設定も「ディスクの管理」ツールから簡単に行うことができます。

ドライブ文字の割り当て・変更手順

「ディスクの管理」を開き、ドライブ文字が割り当てられていないボリューム(容量やボリュームラベルは表示されているが、(D:)のような文字がない青いバーの領域)を探します。そのボリュームを右クリックし、メニューから「ドライブ文字とパスの変更」を選択してください。

表示されたダイアログボックスで、「追加」ボタンをクリックします。「次のドライブ文字を割り当てる」が選択されていることを確認し、右側のドロップダウンメニューから、使用したいアルファベットを選んで「OK」をクリックします。これで、即座にドライブ文字が割り当てられ、エクスプローラーで認識されるようになります。

ドライブ文字以外のアクセス方法「マウント」

上級者向けのテクニックとして、Windowsにはドライブ文字を割り当てず、特定の空フォルダにボリュームを割り当てる「マウント」という機能もあります。例えば、新しいSSDを「C:\WorkSpace」というフォルダとしてアクセスできるように設定できます。これにより、ドライブ文字の枯渇を防いだり、より直感的なフォルダ構造を構築したりすることが可能です。

ドライブ文字を後から変更する際の重大な注意点

一度設定したドライブ文字は、後から自由に変更することが可能です。しかし、そのドライブにアプリケーションをインストールした後や、重要なファイルの保存場所として指定した後にドライブ文字を変更することは、深刻なトラブルを引き起こす可能性があるため、絶対に避けるべきです。

なぜなら、多くのアプリケーションはインストール時に、自身のプログラムや関連ファイルがどこにあるかを「D:\Program Files\AppName\app.exe」のような絶対パスでシステム(レジストリなど)に記録するからです。

もし、このドライブの文字をDドライブからFドライブに変更してしまうと、システムはそのパスを辿ってもファイルを見つけることができなくなり、「ファイルが見つかりません」というエラーを出して起動しなくなります。

これは、デスクトップ上のショートカットが無効になるのと同じ原理です。ドライブ文字は、PCの根幹に関わる重要な設定情報であることを理解し、一度決めたらむやみに変更しないようにしましょう。

BIOSやUEFI設定で認識されているか確認

これまでのソフトウェア的な設定を試してもSSDが「ディスクの管理」にすら表示されない場合、問題はOSレベルよりもさらに根深い、ハードウェアの認識段階にある可能性が高まります。

PCの電源を入れた瞬間、Windowsが起動するよりも前に、まずマザーボードに搭載された「BIOS」または「UEFI」という基本的なプログラムが目を覚まします。これらのファームウェアは、接続されているCPU、メモリ、そしてストレージといった全てのハードウェアを点検・初期化する重要な役割を担っています。

つまり、このBIOS/UEFIの段階でSSDがハードウェアとして検出されていなければ、その後に起動してくるOS(Windows)からは、SSDは物理的に「存在しない」ものとして扱われてしまいます。

トラブルシューティングにおいて、この階層で認識されているか否かを確認することは、問題の原因が物理的な接続にあるのか、OS側の設定にあるのかを切り分けるための、極めて重要な分岐点となります。

BIOS/UEFIとは? その違いとアクセス方法

まず、両者の違いを簡単に理解しておきましょう。

- BIOS (Basic Input/Output System): 昔ながらのPCに搭載されていた、テキストベースのシンプルな設定画面を持つファームウェアです。

- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): 近年のPCで標準となっている、BIOSの後継規格です。マウス操作が可能なグラフィカルな画面を持ち、高速起動やセキュリティ向上など、多くの先進的な機能を備えています。

お使いのPCがどちらを搭載しているかに関わらず、アクセス方法はほぼ同じです。PCの電源を投入した直後、メーカーのロゴが表示されている数秒の間に、特定のキー(マザーボードのメーカーによって異なりますが、一般的に「Delete」キーや「F2」キーが多い)を断続的に押すことで、設定画面に入ることができます。

タイミングが難しい場合は、Windowsの設定メニューから「更新とセキュリティ」→「回復」→「PCの起動をカスタマイズする」と進み、「今すぐ再起動」を選択することでも、UEFI設定画面に入ることが可能です。

設定画面で確認すべき重要項目

無事に設定画面に入れたら、「Storage Configuration」「SATA Information」「NVMe Configuration」といった、ストレージ関連のメニューを探してください。その中に、マザーボードに接続されているデバイスの一覧が表示されます。

このリストに、増設したSSDの正式なモデル名(例:「Samsung SSD 980 PRO 1TB」や「Crucial MX500」など)と容量が正しく表示されているかを確認します。もしここに表示されていれば、物理的な接続は成功しており、マザーボードはSSDを正常に認識しています。その場合は、再びOS側のドライバーや設定の問題を疑うことになります。

逆に、ここにSSDの名前が表示されていない場合は、SATAケーブルの接続不良や電源供給の問題、あるいは後述するマザーボードのポート設定や互換性の問題など、物理的な原因に絞って調査を進めることになります。

最重要設定:SATAモードは必ず「AHCI」に

BIOS/UEFI設定の中に、「SATA Mode」や「SATA Operation」といった項目があれば、その設定値が「AHCI (Advanced Host Controller Interface)」になっていることを必ず確認してください。AHCIは、SSDの性能を最大限に引き出すための「NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)」といった重要な機能を有効にするための、現代のSATAデバイスにおける標準動作モードです。

もしこの設定が古い「IDE」モードになっていると、SSDは本来の速度を発揮できないだけでなく、認識トラブルの原因にもなり得ます。OSをインストールする前にこの設定を確認・変更しておくのが鉄則です。

BIOS/UEFIへのアクセス

PCの電源を投入した直後、メーカーロゴが表示されている間に特定のキー(一般的にDeleteキーやF2キー)を連打することで設定画面に入れます。

画面に入ったら、「Storage」や「Boot」といった項目を探し、接続されているストレージデバイスの一覧を確認します。このリストに増設したSSDのモデル名(例: CFD PG3VND series)が表示されていれば、マザーボードはSSDを物理的に正しく認識しています。この場合、原因はOS側の設定にある可能性が高いです。

もしここに表示されていない場合は、物理的な接続の問題や後述するマザーボードの仕様などが原因と考えられます。

SATAモードは「AHCI」に設定

BIOS/UEFI設定の中に「SATA Operation Mode」といった項目があれば、必ず「AHCI」に設定してください。これはSSDの性能を最大限に引き出すための標準モードです。「IDE」モードになっていると性能が低下するだけでなく、認識トラブルの原因にもなります。

最新ドライバーとファームウェアへの更新

BIOS/UEFIのレベルでハードウェアとしては正しく認識されているにもかかわらず、Windows上での動作が不安定であったり、そもそも「ディスクの管理」に表示されなかったりする場合、次に疑うべきはソフトウェアの階層、特にハードウェアとOSの間の連携を司る「ドライバー」と、SSD自体を制御している「ファームウェア」です。

これらは、いわばハードウェアとOSの間の「通訳」や、SSD自身の「基本OS」のような役割を担っています。この通訳が古い言語しか知らなかったり、SSDの基本OSにバグがあったりすると、両者の間で正しく意思疎通ができず、認識不良や性能低下といった問題を引き起こすのです。最新の状態にアップデートすることで、これらの問題が解消されるケースは少なくありません。

マザーボードの心臓部「チップセットドライバー」の更新

チップセットは、マザーボード上でCPU、メモリ、ストレージ、USBポートといった多数のコンポーネント間のデータフローを管理する「交通整理役」です。そして、その交通整理のルールブックにあたるのが「チップセットドライバー」です。

Windowsはインストール時に汎用的な標準ドライバーを自動で適用しますが、これはあくまで「最低限の動作を保証する」ためのものです。マザーボードが持つ全ての機能、特にストレージコントローラーの性能を最大限に引き出し、安定して動作させるためには、チップセットの製造元(IntelやAMD)やマザーボードメーカーが提供する、そのモデル専用の最新ドライバーをインストールすることが極めて重要になります。

古いドライバーのままでは、新しく増設されたSSDをチップセットが正しく認識・制御できず、トラブルの原因となることがあります。お使いのマザーボードメーカーの公式サイトにアクセスし、サポートページからご自身のモデル用の最新チップセットドライバーをダウンロードして適用してください。

Windowsインストール時の壁「Intel VMD/RSTドライバー」

特にIntelの第11世代Coreプロセッサー以降を搭載した比較的新しいPCでは、Windowsをクリーンインストールしようとした際に「インストール先のドライブが表示されない」という問題が頻発します。これは「Intel VMD (Volume Management Device)」という、NVMe SSDをより効率的に管理するための新しい技術が原因です。

Windowsの標準インストーラーには、この新しいVMDコントローラーを認識するためのドライバーが含まれていないため、インストーラーからはVMDの管理下にあるSSDが「見えない」状態になってしまうのです。この問題を解決するには、以下のいずれかの対処が必要です。

- 方法1(推奨):IRSTドライバーを手動で読み込ませる

マザーボードメーカーのサポートページから「Intel Rapid Storage Technology (IRST) ドライバー」または「F6 Driver」といった名前のファイルをダウンロードし、解凍してWindowsインストール用のUSBメモリにコピーしておきます。そして、インストール先を選択する画面で「ドライバーの読み込み」をクリックし、コピーしておいたドライバーのフォルダを指定します。これにより、インストーラーがVMDコントローラーを認識し、接続されているSSDが表示されるようになります。

- 方法2(代替案):BIOS/UEFIでVMDを無効化する

BIOS/UEFI設定画面に入り、「VMD Controller」や関連する項目を探して「Disabled(無効)」に設定します。これにより、SSDは従来のコントローラー経由で認識されるようになり、特別なドライバーなしでインストールを進められます。ただし、VMDが提供するRAID機能などのメリットは利用できなくなります。

SSDの頭脳「ファームウェア」のアップデート

ファームウェアとは、SSD内部のマイクロコントローラー上で動作している、SSDの挙動すべてを制御するソフトウェアです。これはいわばSSDの「頭脳」であり、データの書き込み・読み出し速度の最適化、NANDフラッシュメモリの寿命を延ばすための負荷分散処理(ウェアレベリング)、温度管理、エラー訂正など、極めて複雑で重要な役割を担っています。

SSDの発売後も、特定のPC環境との組み合わせで稀に発生する互換性の問題や、予期せぬパフォーマンス低下といった不具合が発見されることがあります。メーカーはこれらの問題を修正するため、ファームウェアのアップデートファイルを定期的に提供しています。原因不明のフリーズや認識不良に悩まされている場合、このファームウェアを最新版に更新することで、問題が嘘のように解決することがあります。

アップデートは、各SSDメーカーが提供する専用の管理ツール(例:Samsung Magician, Crucial Storage Executive, Western Digital Dashboardなど)から行うのが一般的です。これらのツールは、ファームウェア更新だけでなく、ドライブの健康状態(S.M.A.R.T.情報)の監視や、パフォーマンスの最適化なども行える高機能なユーティリティですので、インストールしておくことをお勧めします。

ファームウェア更新時の最重要注意事項

ファームウェアの更新処理中にPCの電源が落ちるなどの予期せぬ中断が発生すると、SSDが二度と使用できなくなる「文鎮化」という深刻な事態に陥る危険性があります。更新作業を行う前には、必ず重要なデータのバックアップを取り、ノートPCの場合はACアダプターを確実に接続するなど、安定した電源環境を確保した上で実行してください。

SSD増設で認識しない時の物理・特殊な原因

- SATAケーブルと電源の物理接続を確認する

- M.2干渉によるSATAポート無効化に注意

- マザーボードとSSDの互換性をチェック

- 既存HDDとの併用で起きる問題とは

- クローン後に起動しないトラブルの対処法

- 最終手段として別PCや別ポートで動作確認

- それでもダメなら専門家への相談を検討

- SSD増設で認識しない時の総チェックリスト

SATAケーブルと電源の物理接続を確認する

高度なソフトウェア設定やBIOSの確認を行っても問題が解決しない時こそ、一度基本に立ち返ることが重要です。「灯台下暗し」という言葉があるように、原因は意外にも単純な物理的な接続ミスや接触不良であるケースが少なくありません。これはPCの組み立てに慣れたユーザーでも陥りがちな見落としであり、トラブルシューティングの専門家が、まず最初に確認する鉄則のチェックポイントでもあります。

PCの電源を完全に切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて安全を確保した上で、PCケースを開けて内部の接続状態を目視と指で再確認していきましょう。

SATA SSDの場合:2本のケーブルが生命線

2.5インチなどのSATA SSDは、データ転送用と電力供給用の2本のケーブルでマザーボードと接続されています。この両方が完璧に接続されていなければ、SSDは沈黙したままです。

- SATAデータケーブルの確認ポイント:

- 確実な差し込み: SSD側とマザーボード側、両方のコネクタが「カチッ」と音がするまで、あるいは奥まで確実に差し込まれているかを確認します。少しでも浮いていると接触不良の原因になります。一度完全に抜き、再度しっかりと差し込んでみるのが最も確実です。

- ラッチの有無: 質の良いSATAケーブルには、不意な脱落を防ぐための金属製の「ラッチ(爪)」が付いています。PC内部の振動などでケーブルが緩むのを防ぐため、ラッチ付きのケーブルの使用を推奨します。

- ポートの変更: マザーボード上の別のSATAポートに差し替えてみるのも、非常に有効な切り分け方法です。特定のポートが物理的に故障していたり、後述するM.2スロットとの干渉で無効化されていたりする可能性を排除できます。

- ケーブルの規格: ケーブル自体に「SATA 6Gb/s」といった印字があるか確認しましょう。古い規格のケーブルでは、SSDが持つ本来の性能(SATA 3.0の転送速度である秒間6ギガビット)を発揮できません。

- SATA電源ケーブルの確認ポイント:

- 電源ユニットからの接続: 電源ユニット(PSU)から伸びている、平たいL字型のコネクタがSATA電源コネクタです。データケーブルと同様に、奥までしっかりと差し込まれているかを確認してください。

- 電力供給の安定性: 多くの電源ケーブルは、1本のケーブルに複数のコネクタが連なるデイジーチェーン形式になっています。同じ系統に多数のデバイス(HDDやケースファンなど)を接続している場合、稀に電力供給が不安定になることがあります。可能であれば、他のデバイスが接続されていない、別の系統の電源コネクタに接続してみるのも一つの手です。

M.2 SSDの場合:直接接続ゆえの注意点

ケーブル不要でマザーボードに直接装着するM.2 SSDは、手軽な一方で、その取り付け方法には特有の注意点が存在します。

- スロットの「キー」形状: M.2コネクタには「Mキー」(切り欠きが右側)や「Bキー」(切り欠きが左側)といった形状の違いがあります。SSDとマザーボードのスロット側のキー形状が一致していないと物理的に装着できません。無理な力で押し込もうとすると、SSDとマザーボードの両方を破損させる原因になりますので、形状をよく確認してください。

- スタンドオフと固定ネジ: M.2 SSDは、基板の端にある小さなネジで固定しますが、そのネジ受けとなる六角形の土台「スタンドオフ」が正しい位置にあるかを確認することが非常に重要です。M.2 SSDには「2280」や「2242」といった長さの規格があり、マザーボード上の対応するネジ穴にスタンドオフを移設する必要があります。スタンドオフの位置が正しくないと、SSDが基板から浮き上がったり、逆に基板に無理な力がかかったりして、接触不良や故障の原因となります。

- ヒートシンクの保護フィルム: マザーボードにM.2 SSD用のヒートシンクが付属している場合、SSDとヒートシンクの間に挟む熱伝導シート「サーマルパッド」に貼られている、青や透明の保護フィルムを剥がし忘れるというミスが多発しています。このフィルムを剥がさないと熱が全く伝わらず、SSDが高温になって性能が大幅に低下する「サーマルスロットリング」を引き起こします。必ず剥がしてから取り付けてください。

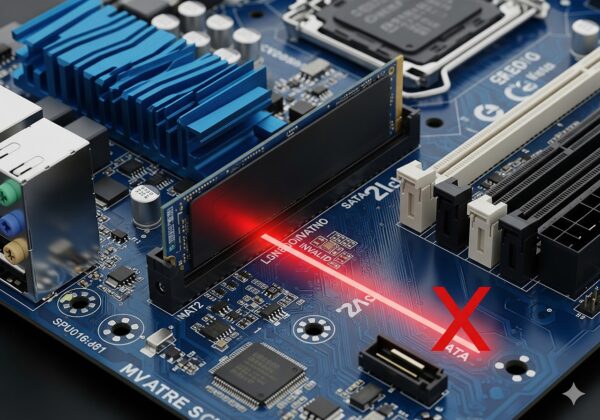

M.2干渉によるSATAポート無効化に注意

「高速なM.2 SSDを増設したら、今まで問題なく使えていたデータ保存用のHDDやSATA SSDが、PC上から忽然と姿を消してしまった…。」これは、特にPCのアップグレードを初めて行うユーザーが直面し、最も混乱しやすいトラブルの一つです。

多くの場合、これはSSDやHDDの故障ではなく、近年のマザーボードが持つ、極めて正常な「設計上の仕様」なのです。この仕組みを理解していないと、不必要な買い替えや修理依頼といった、無駄な時間とコストを費やすことになりかねません。

この現象の根本的な原因は、マザーボード上のデータ転送路である「PCIe(ピーシーアイエクスプレス)レーン」という資源の数に限りがあることに起因します。

技術的背景:限られた資源「PCIeレーン」の排他利用

PCIeレーンとは、CPUやチップセットと、グラフィックボード、SSD、各種拡張カードといったデバイスとを結ぶ「データ専用道路」のようなものです。この道路の「車線数」(x1, x4, x16などで表現されます)が多ければ多いほど、一度に大量のデータをやり取りでき、デバイスは高いパフォーマンスを発揮できます。

特に、現代の主流であるNVMe規格のM.2 SSDは、その圧倒的な速度性能を発揮するために、通常4車線(PCIe x4)ものデータ専用道路を要求します。しかし、マザーボードの心臓部であるチップセットが管理できる車線の総数には上限があります。そのため、マザーボードの設計者は、限られた資源を有効活用するため、一部の機能を「排他利用(どちらか一方しか使えない)」の関係になるように設計しています。

最も一般的なのが、M.2スロットといくつかのSATAポートで、このPCIeレーンを共有する設計です。ユーザーがM.2スロットにNVMe SSDを装着すると、マザーボードはそれを検知し、M.2 SSDに十分な車線(PCIe x4)を割り当てるために、共有関係にある特定のSATAポートへと続く道路(データ経路)を自動的に閉鎖します。

その結果、その閉鎖されたポートに接続されていたSATAデバイスは、OSから見えなくなってしまうのです。これは、マザーボードが性能と拡張性のバランスを取るための、意図的かつ合理的な仕様なのです。

唯一かつ絶対の解決策:マザーボードの取扱説明書を確認する

この排他仕様に関して、一つ非常に重要な事実があります。それは、「どのM.2スロットを使うと、どのSATAポートが無効になるか」というルールは、マザーボードのモデルごとに完全に異なり、一切の共通ルールは存在しない、ということです。

したがって、この問題に直面した際に頼るべき、唯一かつ絶対的な情報源は、お使いのマザーボードの取扱説明書(ユーザーマニュアル)です。マニュアルは製品に付属しているほか、メーカーの公式サイトからPDF形式でいつでもダウンロードできます。

マニュアルの「ストレージ仕様(Storage Specifications)」や「M.2スロット」といった章を注意深く読んでください。通常、以下のような形で、アスタリスク()などの注釈付きで明確に記載されています。

マニュアルの記載例:

M.2_1スロットにPCIeモードのストレージデバイスを装着した場合、SATA6G_5およびSATA6G_6ポートは無効になります。

** M.2_2スロットにSATAモードのストレージデバイスを装着した場合、SATA6G_2ポートは無効になります。

この記述を見れば、どのポートが影響を受けるかが一目瞭然です。あとは、認識しなくなったSATAドライブのデータケーブルを、この注釈で指定されていない、正常に機能している別のSATAポートに差し替えるだけで、問題は解決します。PCの構成を計画する段階で、将来の増設を見越してこの排他仕様を事前にマニュアルで確認しておくことが、スムーズなアップグレードの鍵となります。

マザーボードとSSDの互換性をチェック

これまでに解説してきたトラブルシューティングは、基本的に「正しく接続・設定されていれば動作するはず」という前提に立ったものでした。

しかし、PCパーツの世界では、そもそもコンポーネント同士が物理的・論理的に適合していない、「互換性(コンパチビリティ)」の問題に直面することがあります。特に、数年前に購入したPCに、規格が急速に進化している最新のSSDを増設しようとする際には、この互換性の壁が思わぬ落とし穴となることがあります。

「物理的にスロットに挿さるからといって、必ずしも動作するとは限らない」というのは、PC自作における重要な鉄則です。ここでは、特にM.2 SSDで発生しやすい、深刻な互換性の問題について深く掘り下げていきます。

最重要知識:M.2スロットの「プロトコル」の違い

M.2という規格の最も紛らわしい点は、そのスロット形状が「物理的なコネクタ規格」の名称である一方、そのコネクタ上を流れるデータの通信ルールである「プロトコル」には、性能が全く異なる2つの主流な種類が存在することです。

| プロトコル | SATA (Serial ATA) | NVMe (Non-Volatile Memory Express) |

|---|---|---|

| 接続方式 | マザーボードのSATAコントローラーを経由 | CPUやチップセットのPCIeレーンに直接接続 |

| 理論上の最大速度 | 約600MB/s(従来の2.5インチSSDと同等) | 数千MB/s~1万MB/s超(SATAの10倍以上の速度) |

| 主な用途 | ケーブルレス化による省スペース性 | OS起動、ゲーム、動画編集など、高速な読み書きを要する用途 |

問題となるのは、古い世代のマザーボード(例えばIntel Z97チップセットを搭載した2014年頃のモデルなど)に搭載されているM.2スロットです。これらのスロットの中には、物理的な形状は最新のものと同じでありながら、内部的には「SATAプロトコル」の信号しか流せない設計になっているものが存在します。

このような「SATA専用M.2スロット」に、現在の主流である「NVMeプロトコル」の高速なSSDを装着した場合、物理的にはぴったりと収まりますが、両者の間で使われている言語(プロトコル)が全く異なるため、通信が一切成立しません。結果として、BIOS/UEFIからも、もちろんWindowsからも、SSDは完全に認識されないのです。この互換性の有無を確認する唯一の確実な方法は、お使いのマザーボードの製品仕様ページやマニュアルで、M.2スロットの対応プロトコル欄に「PCIe」や「NVMe」といった記述があるかを確認することです。「M.2 (SATA mode)」といった記述しかない場合は、NVMe SSDは使用できないと判断できます。

上級者向け:NVMe SSDからのOS起動(ブート)非対応問題

さらに複雑なケースとして、M.2スロット自体はNVMe SSDのデータ転送に対応しているものの、そのSSDからOSを起動する「ブート機能」をBIOS/UEFIがサポートしていない、という過渡期のマザーボードも存在します。

この場合、SSDはWindows上ではデータ保存用のセカンダリドライブとしては問題なく認識・使用できますが、OSをインストールしてシステムドライブにしようとしても、BIOS/UEFIの起動デバイス選択画面に表示されず、OSを起動することができません。

これは、OSが起動する前の段階でNVMeデバイスを初期化し、OSの起動情報(ブートローダー)を読み込むためのプログラムが、当時のBIOS/UEFIに実装されていなかったために起こります。この問題の解決は非常に困難ですが、以下のような上級者向けの手段が存在します。

- BIOS/UEFIアップデート: メーカーが後のアップデートでNVMeブート機能を公式に追加している場合があります。マザーボードのサポートページを確認し、最新のBIOS/UEFIに更新することで問題が解決する可能性があります。

- 特殊なブートローダーの利用: 「Clover-EFI」といったサードパーティ製のブートローダーをUSBメモリなどに導入し、一度USBから起動した上で、そのブートローダーを介してNVMe SSD上のWindowsを起動するという、非常に高度な回避策も存在します。

これらの問題は、パーツ購入前の入念な下調べによってのみ回避できます。マザーボードとSSD、双方の仕様をよく確認することが、快適なアップグレードへの第一歩です。

既存HDDとの併用で起きる問題とは

新しいSSDの圧倒的な高速性を最大限に活かすため、多くのユーザーが選択するのが、「新しいSSDをOSやアプリケーションをインストールするシステムドライブ(Cドライブ)」とし、「元々使用していた大容量のHDDを、写真や動画などのデータを保存するデータドライブ」として再利用する、というハイブリッド構成です。

この構成は、速度と容量のバランスが取れた非常に合理的でコストパフォーマンスの高い選択肢ですが、OSのインストールやクローンを終えた後、最後の最後でつまずきやすい特有の問題があります。

それは、PCを再起動しても、新しい高速なSSDからではなく、使い慣れたはずの古いHDDからWindowsが起動しようとしてしまう、というトラブルです。これにより、せっかくのアップグレードが台無しになったように感じてしまうかもしれませんが、これもまた故障ではなく、PCの起動の仕組みを理解すれば簡単に解決できる問題です。

PC起動の仕組みと「起動優先順位(Boot Priority)」

PCの電源が投入されると、BIOS/UEFIは、あらかじめ設定された「起動デバイスのリスト(Boot Order)」を上から順番にチェックしていきます。そして、リストの中で最初にOSの起動に必要な情報(ブートローダー)が見つかったデバイスから、OSの起動プロセスを開始します。

新しいSSDにOSをインストールしたり、クローンを作成したりしても、このBIOS/UEFIに記憶されている起動デバイスのリストが自動的に最適なものに書き換わるわけではありません。

多くの場合、リストの1番目には依然として古いHDDが設定されたままになっています。そのため、PCは何度再起動しても、律儀にリストの1番目にある古いHDDを最初に確認し、そこにあるOSの残骸から起動を試みてしまうのです。

この問題を解決するには、BIOS/UEFI設定画面に入り、起動デバイスの優先順位を手動で正しく設定し直す必要があります。

UEFI環境での正しい起動デバイスの選択

近年のUEFI環境のPCでは、起動デバイスのリストにSSDのモデル名(例: Crucial_CT1000MX500SSD1)と、「Windows Boot Manager」という項目の両方が表示されることがあります。この場合、起動順位の1番目に設定すべきなのは、SSDのモデル名ではなく、必ず「Windows Boot Manager」を選択してください。

これは、UEFI環境で正しくOSがインストールされた際に作成される正規の起動エントリであり、これを指定することで、最も安定的かつ高速にOSを起動できます。

BIOS/UEFI設定画面の「Boot」や「起動」といったメニューから、この起動優先順位を設定し、変更内容を保存(通常はF10キー)して再起動すれば、無事に新しいSSDから高速なWindowsが起動するはずです。

推奨される後処理:古いHDDの完全なクリーンアップ

新しいSSDから正常に起動できることを確認したら、将来的なトラブルを未然に防ぎ、ディスクスペースを有効活用するために、古いHDDを一度完全にクリーンアップ(初期化)することを強く推奨します。

古いHDDには、もはや不要となった旧Windowsのシステムファイルや、起動に関連する隠しパーティション(システムで予約済み、回復パーティションなど)が残存しています。これらを残しておくと、将来BIOS設定が何らかの理由でリセットされた際に、意図せず古いHDDから起動してしまうといった混乱の原因になりかねません。

以下の手順で、HDDをクリーンなデータドライブとして生まれ変わらせましょう。

- 重要データのバックアップ: HDD内に残しておきたいドキュメントや写真、音楽などの個人的なファイルがある場合は、必ず新しいSSDや外付けドライブにコピーしてバックアップを取ります。

- パーティションの削除: 「ディスクの管理」ツールで、古いHDDを選択し、その中にある全てのパーティション(Cドライブだった領域や、数百MBの小さなパーティションなど)を一つずつ右クリックして「ボリュームの削除」を実行します。

- フォーマット: HDD全体が「未割り当て」の領域になったら、その領域を右クリックして「新しいシンプルボリューム」を作成し、NTFSでフォーマットします。

この作業により、古いOSの残骸は一掃され、HDDの全容量をクリーンなデータ保存領域として、安心して利用できるようになります。

クローン後に起動しないトラブルの対処法

既存のWindows環境やインストール済みアプリケーション、各種設定を丸ごと新しいSSDにそっくりそのままコピーできる「クローン作成」は、OSの再インストールという手間のかかる作業を省略できる、非常に便利な移行手段です。

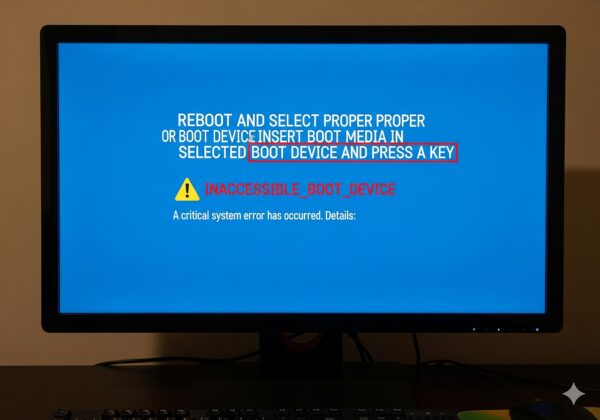

しかし、専用のクローンソフトが「100%正常に完了しました」と表示したにもかかわらず、いざそのSSDからPCを起動しようとすると、冷たいエラーメッセージが表示されたり、ブルースクリーンが発生したりする、という悪夢のようなトラブルは後を絶ちません。

これは必ずしもクローンソフトの不具合ではなく、Windowsの起動プロセスが、単純なファイルのコピー以上に遥かに複雑な仕組みで成り立っていることに起因します。特に、ディスクの物理的な情報とOSの起動設定との間に齟齬(そご)が生じることが、主な原因となります。

クローン後によくある起動エラーとその技術的背景

表示されるエラーメッセージは様々ですが、その背後にある原因はいくつかのパターンに集約されます。

- ブート構成データ(BCD)の破損・不整合: BCDとは、Windowsが「自分自身(OS本体)がどのドライブのどのパーティションにインストールされているか」を記録した、極めて重要な“地図データ”です。クローンによってディスクの物理的なIDやパーティションの構成が変わったにもかかわらず、この地図データが古いHDDの情報を指したままになっていると、OSは見つけられず、「

0xc000000e」や「An operating system wasn't found.」といったエラーが発生します。 - パーティションスタイルの不一致: 古いHDDがレガシーなMBR形式で、新しいPCのブートモードがUEFI(GPT形式が必須)に設定されている場合、クローンしたSSDもMBR形式のままでは、UEFIはOSを起動できません。ブートモード(BIOS/UEFI)とパーティションスタイル(MBR/GPT)は、常に一致している必要があります。

- 必要なドライバーの欠落: 例えば、元のHDD環境がIDEモードで動作していたPCから、AHCIモードで動作している新しいPCへSSDを移設した場合、起動時に必要なAHCIのストレージドライバーが読み込めず、「

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE」というブルースクリーンエラーで停止してしまいます。 - アクティブパーティションの未設定(MBR形式の場合): MBR形式のディスクでは、OSの起動ファイルを含むパーティションに「アクティブ」という特別なフラグを立てる必要があります。このフラグがクローン時に正しく設定されていないと、「

BOOTMGR is missing」といったエラーの原因となります。

最終手段:Windows回復環境(WinRE)による手動修復

これらの複雑な起動問題を解決するための、最も強力なツールが「Windows回復環境(WinRE)」です。Windowsのインストール用USBメモリやDVDからPCを起動し、言語選択画面の後に表示される「コンピューターを修復する」というリンクをクリックすることで、WinREに入ることができます。

WinREには、いくつかの修復オプションがありますが、特に有効なのが以下の2つです。

- スタートアップ修復: まず試すべき最も簡単なオプションです。これを選択すると、Windowsが起動に関する一般的な問題(特に前述のBCDエラーなど)を自動的にスキャンし、修復を試みてくれます。多くの場合、この自動修復を1~2回実行するだけで問題が解決します。

- コマンドプロンプト(手動修復): スタートアップ修復で解決しない場合、コマンドプロンプトを開き、専門的なコマンドを打ち込むことで、より強制的に起動情報を再構築します。特に以下のコマンドは非常に強力です。

代表的な修復コマンド

bootrec /fixmbr

→ ディスクの先頭にあるマスターブートレコードを修復します。bootrec /fixboot

→ パーティションの先頭にあるブートセクターを書き直します。bootrec /scanos

→ PC内にインストールされているWindowsを探し出します。bootrec /rebuildbcd

→ 見つけ出したWindowsの情報をもとに、BCD(地図データ)を完全に再構築します。最も効果的なコマンドの一つです。これらのコマンドを順番に実行することで、破損した起動情報を一から作り直し、クローンしたSSDから正常に起動できる可能性が大きく高まります。

最終手段として別PCや別ポートで動作確認

これまでに紹介したソフトウェア設定、BIOS/UEFIの確認、物理的な接続、そして互換性のチェックといった、考えうる全ての対策を講じてもなお、SSDがBIOS/UEFIのレベルでさえ全く認識されない…。このような状況に至った場合、私たちはトラブルシューティングの最終段階、すなわち「切り分け(isolation testing)」というプロセスに移行する必要があります。

切り分けとは、問題の原因となっている可能性のある要素(SSD本体、マザーボード、ケーブルなど)を一つずつ分離し、正常に動作することが分かっている環境でテストすることにより、故障箇所を論理的に特定していく科学的なアプローチです。これは、原因不明のトラブルに直面した際に、憶測や推測を排除し、事実に基づいて問題を解決するための最も確実な手法です。

ステップ1:PC内部でのコンポーネントの移動

まずは、現在お使いのPC内部で、接続場所を変更してみることから始めます。これは、追加の機材を必要としない、最も手軽な切り分け作業です。

- SATAポートの変更: SATA SSDの場合、現在接続しているポートからデータケーブルを抜き、マザーボード上の別のSATAポートに接続し直します。マザーボードによっては、搭載されているチップセットが異なる複数のSATAコントローラー(例:Intel純正コントローラーと、ASMedia社製コントローラー)を備えていることがあります。ポートの色が違う場合などは、異なるコントローラーに接続してみることで、特定のコントローラーチップとの相性問題やドライバーの問題を切り分けることができます。

- M.2スロットの変更: マザーボードに複数のM.2スロットが搭載されている場合、SSDを別のスロットに移設してみます。特に、CPUに直接接続されているスロットと、チップセットを経由するスロットでは、挙動が異なる場合があります。

- SATAデータケーブルの交換: ケーブルは消耗品です。見た目には損傷がなくても、内部で断線していたり、折り曲げによって信号品質が劣化していたりする可能性があります。他のデバイスで正常に動作していることが確認できている別のSATAケーブルに交換して、ケーブル自体が問題の原因でないかを確かめます。

ステップ2:最も確実な故障診断「別PCでの動作確認」

PC内部での切り分けでも解決しない場合、「SSD本体が正常か否か」を判断するための最も確実な方法が、正常に動作している別のPCに問題のSSDを接続してみることです。友人や家族のPC、あるいは職場のPCなど、テスト環境が用意できる場合に有効です。

- もし、別のPCで正常に認識された場合:

この結果は、SSD本体は正常である可能性が極めて高いことを示しています。問題の原因は、元のPC側に限定されます。具体的には、マザーボードの特定のポートやストレージコントローラーの物理的な故障、BIOS/UEFIの根深い設定上の問題、あるいはSATAポートへの電力を供給している電源ユニット(PSU)の特定の系統の不具合などが、新たな容疑者として浮上します。

- もし、別のPCでも全く認識されない場合:

これは残念ながら、SSD自体が初期不良(DOA: Dead on Arrival)であるか、何らかの理由で物理的に故障してしまった可能性が決定的に高いことを意味します。この診断が下された場合は、それ以上の自己解決は困難です。直ちに購入店やメーカーのサポートに連絡を取り、保証期間内であれば、製品の交換や修理を依頼してください。

ステップ3:代替手段としての「外付けUSBケース」の活用

テスト用のPCがすぐに用意できない場合に、非常に有効な代替手段が「外付けSSDケース(エンクロージャ)」を使用することです。これは、内蔵用のSATA SSDやM.2 SSDを、USBケーブルでPCに接続できるように変換するアダプターです。ご自身のSSDの規格(2.5インチSATA、M.2 SATA、M.2 NVMeなど)に合ったケースを別途用意する必要があります。

問題のSSDをこのケースに取り付け、PCのUSBポートに接続してみてください。もしUSB経由で「ディスクの管理」に表示され、正常に初期化やフォーマットができるようであれば、SSDのコントローラーやメモリといった基本機能は生きている可能性が高いと判断できます。その場合、問題はやはりPC内部のSATA/M.2インターフェース周りに起因すると考えられます。逆に、この方法でも全く認識されない場合は、SSD本体の深刻な物理障害を強く示唆します。

それでもダメなら専門家への相談を検討

これまでに紹介した全てのトラブルシューティング手順を試し、論理的な切り分け作業を行った結果、SSD本体の物理的な故障が濃厚になった、あるいは、もはや自力での原因特定が困難だと判断した場合、次のステップとして専門家の助けを借りることを検討する必要があります。しかし、ここで極めて重要なのは、あなたの「目的」に応じて、相談すべき専門家が全く異なるという点です。

あなたの目的は、「PC(SSD)を再び使えるようにすること」でしょうか? それとも、「SSDの中に保存されている、かけがえのないデータを取り戻すこと」でしょうか? この二つは似ているようで、アプローチも結果も全く異なります。誤った専門家を選んでしまうと、取り返しのつかない事態を招きかねません。

目的が「修理・交換」の場合:PC修理業者・購入店・メーカーサポート

SSD内に失われては困る重要なデータが一切なく、ただ単にPCを正常に動作する状態に戻したい、あるいはSSDを新品と交換してほしい、という場合は、こちらの選択肢となります。

- 相談先: PCの購入店、PCメーカーやSSDメーカーのカスタマーサポート、街のPC修理業者など。

- 目的: ハードウェアを「動作する状態に復旧させる」こと。

- アプローチ: 故障診断の結果、原因と特定されたパーツは、原則として修理、または同等品との「交換」となります。保証期間内であれば、多くの場合、無償で新品のSSDと交換してもらえます。

- データの扱い: 【最重要】データの保全は一切保証されません。むしろ、修理や交換の過程で、SSDは確実にフォーマット(初期化)されるか、物理的に交換されるため、内部のデータは100%失われるものと考えてください。彼らの責務はあくまで「ハードウェアの動作復旧」であり、データの救出ではないからです。

目的が「データ救出」の場合:データ復旧専門業者

逆に、SSDの中に仕事で使う重要なファイル、長年撮りためた家族の写真、研究データなど、お金には代えられない、失うことのできない重要なデータが保存されている場合は、選択肢はただ一つです。

- 相談先: データ復旧を専門に行う業者。

- 目的: 故障した記憶媒体から「データを取り出すこと」のみに特化。

- アプローチ: クリーンルームと呼ばれる塵や埃を排除した特殊な作業環境でSSDを分解し、NANDフラッシュメモリチップから直接データを抽出したり、破損したコントローラーのファームウェアを修復したりするなど、極めて高度で専門的な技術を駆使します。

- データの扱い: 【最重要】データの救出を最優先に作業が行われます。PCやSSDを修理して元通りに使えるようにするサービスではありません。

SSDのデータ復旧は、その複雑な構造(TRIMコマンド、ウェアレベリング、標準搭載のハードウェア暗号化など)から、従来のHDDに比べて技術的な難易度が遥かに高く、費用も数万円から数十万円と高額になる傾向があります。しかし、データの価値がその費用を上回ると判断した場合は、彼らが唯一の希望となります。

もしあなたのSSDに重要なデータが含まれているなら、この記事を読んだ今、それ以上の通電や自己修復の試みを直ちに中止してください。通電を続けるだけで、SSDコントローラーが内部データをさらに破損させてしまう可能性があります。まずは複数の信頼できるデータ復旧業者に連絡を取り、無料診断や見積もりを依頼することから始めましょう。

それでもダメなら専門家への相談を検討

自力での解決が困難で、かつSSD内に重要なデータがない場合は、PCの購入店や修理業者に相談しましょう。しかし、SSD内に失いたくない重要なデータがある場合は、安易な操作は禁物です。通電や修復作業を続けることで、データが完全に失われる危険性があります。

「PC修理」と「データ復旧」は全くの別物です

- PC修理業者: PCを動作する状態に戻すことが目的です。多くの場合、ドライブはフォーマット(初期化)されたり交換されたりするため、データは消去されます。

- データ復旧専門業者: 故障したドライブからデータを取り出すことのみを目的とします。PCの修理は行いませんが、データを最優先で救出します。一般的に費用は高額になります。

データの価値を最優先に考えるなら、それ以上の操作を中止し、速やかにデータ復旧の専門業者に相談することを強く推奨します。

SSD増設で認識しない時の総チェックリスト

- 新品SSDはディスクの管理ツールで初期化とフォーマットが必要

- パーティションスタイルは特別な理由がなければGPTを選択する

- フォーマット時はファイルシステムをNTFSにしクイックフォーマットを実行

- 未割り当て領域にはエクスプローラー表示のためドライブ文字を割り当てる

- ソフトウェア設定の前にBIOSやUEFIでハードウェアとして認識されているか確認

- BIOSのSATAモードはSSDの性能を引き出すためAHCIに設定する

- マザーボードのチップセットドライバーは最新版に更新しておく

- SATAデータケーブルと電源ケーブルが奥までしっかり接続されているか再確認

- M.2 SSDはスロットに正しく挿入し必ずネジで固定する

- M.2 SSD増設でSATAポートが一部無効化される仕様に注意する

- 解決策はマザーボードのマニュアルに記載されているので必ず確認

- 古いマザーボードと最新NVMe SSD間には互換性の問題がある

- OSクローン後はBIOSで新しいSSDの起動優先順位を1番目にする

- クローン後に起動しない場合はWindows回復環境からスタートアップ修復を試す

- 全ての手段を尽くしたら別のPCや外付けケースでSSD本体の故障か切り分ける

- 重要なデータがある場合は操作を止めデータ復旧専門業者に相談する