パソコンの動作を劇的に速くするSSDですが、「どのメーカーを選べばいいの?」と悩んでいませんか?SSDメーカーの信頼性を正しく知ることは、大切なデータを守り、快適なPCライフを送るための第一歩です。

信頼性を測るには、TBW(総書き込み容量)や保証期間といった指標の理解が欠かせません。また、SSDの心臓部であるNANDやコントローラーの品質も性能を大きく左右します。

Samsung(サムスン)やCrucial(クルーシャル)、Western Digital(WD)といった主要メーカーはそれぞれ強みが異なり、メーカー別シェアも勢力図を示しています。KIOXIA(キオクシア)やSK hynix(SKハイニックス)、Solidigm(ソリダイム)、Seagate(シーゲイト)など、選択肢は豊富です。

この記事では、専門的なTier分類や長期信頼性の視点、さらには発熱対策としてのヒートシンクの重要性まで、あなたのSSD選び方を徹底的にサポートします。

- 主要SSDメーカー7社の強みと注意点

- メーカーごとの特徴が一目でわかる比較表

- SSDの信頼性を測るための重要な指標

- 自分の使い方に最適なSSDの選び方

SSDメーカーの信頼性を製品から徹底比較

どのメーカーのSSDを選べば良いか迷いますよね。まずは主要なSSDメーカー7社の特徴を一覧表で比較し、それぞれの強みを大まかに把握しましょう。価格帯は1TBモデルのおおよその目安です。

| メーカー名 | 特徴 | 価格帯(1TB) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Samsung | NAND・コントローラー等を全て自社開発する業界の王者 | やや高め | とにかく最高の性能とブランド力を求める人 |

| Crucial | Micron製NANDによる優れたコストパフォーマンス | 標準 | 性能と価格のバランスを重視する人 |

| Western Digital | 色分けシリーズで用途別に選びやすい。ゲーミングに強み | 標準~高め | ゲーマーや、用途を明確に決めている人 |

| KIOXIA | 東芝メモリの系譜を継ぐ、安定性重視の日本メーカー | 標準~やや安め | 長期的な安定性や国産の安心感を求める人 |

| SK hynix | クラス最高の性能と優れた電力効率を両立 | やや高め | ノートPCユーザーや、性能と省電力を両立したい人 |

| Solidigm | Intelの技術を継承。高性能ハード+専用ソフトが強み | やや高め | ソフトウェアによる最適化も重視する人 |

| Seagate | 驚異的な書き込み耐久性と手厚いデータ復旧サービス | やや高め | データの保護と超高耐久性を最優先する人 |

それでは、各メーカーのより詳しい特徴や注意点を見ていきましょう。

王者の風格 Samsung (サムスン) の特徴

Samsungは、SSD市場における絶対的なリーダーと言える存在です。その最大の強みは、SSDの主要部品であるNANDメモリ、コントローラー、DRAMのすべてを自社で開発・製造する「垂直統合体制」にあります。これにより、各部品の性能を最大限に引き出す最適化が可能となり、業界最高レベルのパフォーマンスと安定性を実現しています。

代表的な製品には、最高の性能を求めるユーザー向けの「990 PRO」や、性能と価格のバランスが取れたメインストリーム向けの「870 EVO」などがあります。特に870 EVOシリーズは長年にわたり「SATA SSDの鉄板」として高い人気を誇ってきました。

ただし、そんな王者Samsungにも注意点はあります。過去には「870 EVO」の初期ロットで不具合が多発したり、「990 PRO」でドライブの健康状態が異常な速度で低下するファームウェアの問題が報告されたりしました。

これらの問題は後にアップデートで修正されていますが、この事例はトップメーカーであっても問題は起こり得ること、そして専用ソフト「Samsung Magician」で常に最新のファームウェアを保つことの重要性を示しています。圧倒的なブランド力と性能は魅力的ですが、こうした過去の事例も知っておくと良いでしょう。

【サムスンの鉄板おすすめSSD】

コスパの優等生 Crucial (クルーシャル)

Crucialは、世界的な半導体メーカーであるMicron(マイクロン)の個人向けブランドです。自社が製造した高品質なNANDメモリを直接製品に使えるため、優れた性能のSSDをリーズナブルな価格で提供できるのが最大の魅力です。

ラインナップの中でも、SATA SSDの「MX500」は長年にわたって高い評価を受け続けている超ロングセラー製品です。Samsungの870 EVOと並び、安定性と信頼性を重視するユーザーから絶大な支持を集めています。NVMe SSDでは、PCIe 4.0に対応した高性能モデル「P5 Plus」などが主力で、こちらもMicronの一貫した開発体制に裏打ちされた堅実な性能が人気です。

多くの製品で5年という手厚い保証期間が設定されている点も安心材料です。一方で、注意点として、万が一の故障時に交換対応を依頼する「RMAサービス」の評判が、特に海外のコミュニティなどで賛否両論あるようです。

スムーズに対応してもらえたという声も多いですが、地域によっては連絡がつきにくかったり、交換に時間がかかったりするケースも報告されています。Crucialは優れたコストパフォーマンスが光るブランドですが、サポート体制は住んでいる地域によって差がある可能性も考慮に入れておくと良いかもしれません。

【クルーシャルの鉄板おすすめSSD】

用途別で選ぶ Western Digital (WD)

HDD(ハードディスクドライブ)市場の巨人として知られるWestern Digital(WD)は、SSD市場でも非常に大きな存在感を持っています。WDの製品は「WD_BLACK」「WD_Blue」「WD_Green」のように色でシリーズが分かれており、ユーザーが自分の用途に合わせて直感的に選びやすいのが特徴です。

「WD_BLACK」シリーズは、ゲーマーやクリエイター向けのハイエンドモデルで、トップクラスの性能を誇ります。特に「SN850X」は市場最速を競うほどのパフォーマンスを発揮します。「WD_Blue」は性能と価格のバランスが取れた一般向けモデル、「WD_Green」は省電力性を重視したエントリーモデルという位置づけです。

このように分かりやすい製品展開が魅力のWDですが、近年、一部の製品で信頼性に関する深刻な問題が報告されている点には注意が必要です。ポータブルSSDの一部モデルでデータが突然消失する問題が発生し、集団訴訟にまで発展しました。

また、SATA SSDの「WD Blue SA510」でも購入後すぐに認識されなくなるという致命的な故障が多数報告されています。WD_BLACKシリーズは高い評価を得ている一方で、他のシリーズでは品質問題が指摘されているため、モデルごとに評判を慎重に調査することが推奨されます。

【ウェスタンデジタルの鉄板おすすめSSD】

日本品質の安心感 KIOXIA (キオクシア)

KIOXIA(キオクシア)は、NANDフラッシュメモリを発明した東芝のメモリ事業をルーツに持つ、日本のメーカーです。世界的なメモリ技術のパイオニアとしての長い歴史と深い専門知識が、製品開発の基盤となっています。

製品ラインナップは、ゲーマーやクリエイター向けの高性能モデル「EXCERIA PRO」や、コストパフォーマンスに優れた「EXCERIA G2」などがあります。KIOXIAの製品は、他社と最高速度を競うというよりは、長年の経験に裏打ちされた安定性と信頼性を重視した堅実な作りが特徴です。実際に、ユーザーからの故障報告が少なく、安定して動作するという評価を多く見かけます。

派手なマーケティングは少ないため、少し地味な印象を受けるかもしれませんが、その技術的な出自と信頼性の高さから、PCパーツに詳しい「玄人」からの評価が非常に高いブランドです。常に最速である必要はなく、とにかく安心して長く使えるSSDが欲しいと考えているユーザーにとって、KIOXIAは非常に有力な選択肢となるでしょう。日本メーカーならではの品質へのこだわりが、製品の信頼性という形で表れています。

【キオクシアの鉄板おすすめSSD】

高性能・省電力 SK hynix (SKハイニックス)

SK hynix(SKハイニックス)は、Samsungと並ぶ世界トップクラスの半導体メーカーで、近年コンシューマー向けSSD市場で急速に評価を高めています。特に、圧倒的な性能と優れた電力効率を両立させている点が大きな特徴です。

その実力を象徴するのが、PCIe 4.0対応の「Platinum P41」です。このモデルは、数多くのレビューでクラス最高のパフォーマンスを記録しながら、消費電力は非常に低く抑えられており、「性能も省電力性も妥協したくない」というユーザーから絶賛されています。また、PCIe 3.0対応の「Gold P31」も、その卓越した電力効率から、バッテリー駆動時間が重要になるノートPCの換装用SSDとして絶大な人気を誇ります。

SK hynixは、自社で開発した高性能なNANDとコントローラーを組み合わせることで、この高いレベルの性能と効率を実現しています。保証も5年間と手厚く、TBW(総書き込み容量)も2TBモデルで1,200TBWと非常に高い数値が設定されており、メーカーの耐久性に対する自信がうかがえます。ハイエンド市場において、性能と電力効率の両方を最高レベルで求めるなら、SK hynixは今最も注目すべきメーカーの一つです。

【SKハイニックスの鉄板おすすめSSD】

Intelの遺伝子 Solidigm (ソリダイム)

Solidigm(ソリダイム)は、SK hynixが半導体大手Intel(インテル)のSSD事業を買収して誕生した、比較的新しいブランドです。このブランドの面白さは、Intelが長年培ってきたコントローラー技術やソフトウェアのノウハウと、SK hynixの最先端NAND製造技術という、両社の強みが融合している点にあります。

主力製品である「P44 Pro」は、SK hynixの「Platinum P41」とハードウェア的にはほぼ同じ、いわば兄弟モデルです。そのため、クラス最高の性能と優れた電力効率という特徴はそのまま受け継いでいます。

それに加え、P44 ProにはIntel時代から定評のあった専用ドライバーソフトウェア「Solidigm Synergy Storage Driver」が提供されるという付加価値があります。このドライバーを導入することで、SSDの性能をさらに最適化できるとされています。

このように、Solidigmは実績のある最高のハードウェアと、信頼性の高いソフトウェアサポートを組み合わせた製品を提供しており、市場の強力なプレイヤーとなっています。保証も5年/1,200TBW(2TBモデル)と手厚く、SamsungやWDのハイエンドモデルと真っ向から勝負できる実力を持っています。最高のハードに信頼のソフトをプラスしたい、と考えるユーザーにとって魅力的な選択肢です。

【ソリダイムの鉄板おすすめSSD】

独自の強みを持つ Seagate (シーゲイト)

Seagate(シーゲイト)は、Western Digitalと並ぶHDD市場の巨大企業であり、その豊富なストレージ開発の経験を活かしてSSD市場でもユニークな存在感を示しています。

SeagateのSSDを語る上で欠かせないのが、高性能モデル「FireCuda 530」です。この製品の最大の特徴は、なんといってもその驚異的な書き込み耐久性(TBW)にあります。他社の同クラス製品を大きく上回るTBW値を誇り、非常に高い負荷がかかるプロのクリエイティブワークなどにも耐えうる設計となっています。

さらに、Seagateならではの強力なサービスが「データ復旧サービス(Rescue Data Recovery Services)」です。多くのFireCudaシリーズには、購入から3年間のデータ復旧サービスが無料で付帯しています。これは、万が一SSDが物理的に故障してデータが読み出せなくなった際に、プロの技術者がデータの復旧を試みてくれるというもの。

予期せぬトラブルで大切なデータを失うリスクを大幅に軽減してくれる、他メーカーにはない強力な安心材料と言えるでしょう。とにかく耐久性を重視したい、万が一のデータ損失に備えたい、という特定のニーズを持つユーザーにとって、Seagateは非常に魅力的な選択肢となります。

【シーゲイトの鉄板おすすめSSD】

SSDメーカーの信頼性を見抜くための基礎知識

ここまで各メーカーの特徴を見てきましたが、そもそもSSDの「信頼性」とは何を指すのでしょうか。ここでは、製品スペックやレビューを正しく読み解くための基礎知識を解説します。

SSDの信頼性指標: TBW・保証・故障率とは

SSDの信頼性をチェックするとき、たくさんの専門用語が出てきて戸惑いますよね。ここでは特に重要な指標をわかりやすく解説します。

まず「TBW(Terabytes Written)」は、SSDが寿命を迎えるまでにどれくらいのデータを書き込めるかを示した数値です。例えば「600TBW」なら、合計600テラバイトのデータを書き込めるということ。ただ、普通のPC利用で毎日40GB書き込んだとしても、この上限に達するには40年以上かかる計算になるので、一般的な使い方なら過度に心配する必要はありません。

次に「MTBF(平均故障間隔)」ですが、これは「故障から次の故障までの平均時間」を示すもので、SSDの寿命そのものを表すわけではないんです。150万時間といった壮大な時間が書かれていますが、これはあくまで電子部品としての偶発的な故障のしにくさを示す参考値と捉えるのが良いでしょう。

そこで、私たち一般ユーザーにとって最もわかりやすく重要なのが「保証期間」です。多くのメーカーは3年か5年の保証を付けており、これはメーカーがその製品の品質に自信を持っている証拠。TBWと保証期間のどちらか先に上限に達した時点で保証は終わりますが、前述の通りTBWを使い切るケースは稀なので、保証期間が長い製品を選ぶのが、信頼性の高いSSDを見つけるシンプルで賢い方法と言えます。

品質を左右するNANDとコントローラー

SSDの信頼性や性能は、主に「NANDフラッシュメモリ」と「コントローラー」という2つの核心部品によって決まります。これらを理解すると、製品選びがグッと楽になりますよ。

NANDフラッシュメモリは、実際にデータを記録する場所です。マンションの部屋のようなもので、一つの部屋(セル)に何人の住人(データ)を入れるかによって種類が分かれます。現在主流の「TLC」は1部屋3人、「QLC」は1部屋4人といったイメージ。

多くのデータを入れるほど安く大容量にできますが、部屋の消耗は激しくなります(書き換え耐性が低い)。一般的な用途であれば、耐久性とコストのバランスが良いTLC NANDを採用した製品がおすすめです。

一方、コントローラーはSSD全体の司令塔、いわばマンションの優秀な管理人です。データの読み書きを効率的に管理し、特定の部屋に負担が偏らないように調整(ウェアレベリング)したり、データのエラーを訂正したりと、非常に重要な役割を担っています。

SamsungやSK hynixのような大手メーカーは、このNANDとコントローラーの両方を自社で開発しています。これを「垂直統合」と呼び、部品同士の相性を完璧に調整できるため、高い性能と信頼性を実現できるのが大きな強みです。SSDを選ぶ際は、この司令塔がどれだけ優秀かも大切なポイントになるわけです。

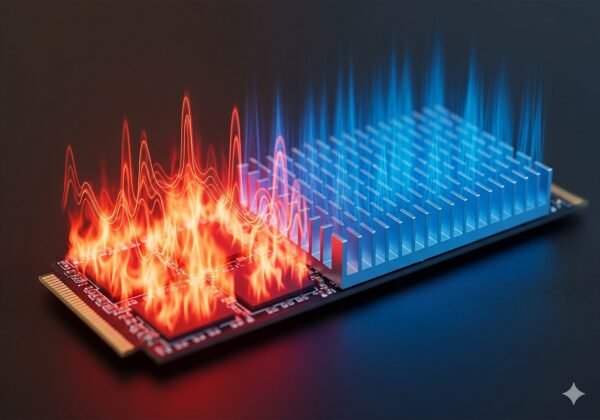

性能維持に必須!発熱とヒートシンクの重要性

特に高速なNVMe SSDを選ぶ際、見落としがちですが非常に重要なのが「熱対策」です。最新のSSDはデータを物凄いスピードでやり取りするため、その分、消費電力も大きく、かなりの熱を発生させます。

SSDの動作に適した温度は一般的に0℃から70℃とされています。もし温度が70℃を超えてしまうと、「サーマルスロットリング」という安全機能が作動します。これは、人間がマラソンでバテてペースを落とすように、SSDが自ら性能を下げて熱を抑えようとする仕組みです。

せっかく高性能なSSDを買っても、この機能が働いてしまっては宝の持ち腐れになってしまいますよね。さらに高温状態が続くと、部品の劣化を早めてしまい、SSDの寿命にも悪影響を与えかねません。

そこで活躍するのが「ヒートシンク」です。これはSSDに取り付ける放熱板のことで、SSDから発生した熱を効率的に空気中へ逃がす役割を果たします。最近のマザーボードにはM.2スロット用のヒートシンクが標準で付属していることが多いですが、もし無かったり、特に発熱の大きい最新世代のSSDを使ったりする場合は、別途購入を検討しましょう。

高速なNVMe SSDの性能を最大限に引き出し、長く安心して使うためには、適切な冷却が不可欠なんです。

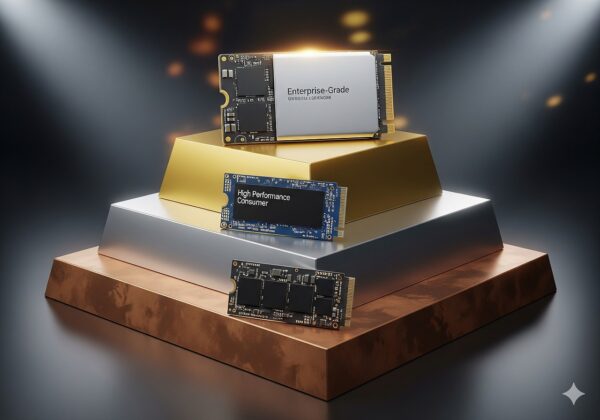

Tier分類でわかるSSDの長期信頼性

SSDの製品ページを見ていると、「ゲーミング用」や「プロ向け」といった言葉が並びますが、実はこれだけでは本当の品質はわかりにくいことがあります。そこで参考にしたいのが、PCパーツに詳しい海外のコミュニティなどで共有されている「Tier(ティア)分類」です。

このTier分類は、メーカーの宣伝文句ではなく、SSDに内蔵されているコントローラーやNANDの種類、DRAMキャッシュの有無といった「中身の部品」に基づいて製品を格付けしたリストです。これにより、ブランド名に惑わされず、ハードウェア構成に基づいた客観的な性能や信頼性を把握しやすくなります。

また、長期的な信頼性という点では、私たちが普段使う「コンシューマー向け」と、企業サーバーなどで使われる「エンタープライズ向け」には大きな違いがあります。その一つが「PLP(電源喪失保護)」機能です。

これは、突然の停電が起きても、内蔵コンデンサの電力で書き込み中のデータを安全に保存する仕組み。コンシューマー向け製品の多くには、この強力な保護機能が搭載されていません。データの完全性を何よりも優先するなら、こうしたエンタープライズ級の機能にも注目すると、より信頼性の高い選択ができます。

メーカー別シェアからSSD市場の今を知る

SSD市場が今どうなっているのかを知ることは、信頼できるメーカーを見つけるヒントになります。市場のシェアには大きく分けて2つの見方があることを知っておくと面白いですよ。

一つは、SSDの基盤となる「NANDフラッシュメモリの生産シェア」です。これは、いわばSSDの原材料をどれだけ作っているかという指標。この市場は、Samsungを筆頭に、SK hynix、Kioxia、Western Digital、Micronといった数社の大手メーカーが大部分を占める寡占状態になっています。これらのメーカーはSSDの心臓部を作っているわけですから、その技術力や信頼性は非常に高いと言えます。

もう一つは、「最終製品としてのSSDの販売シェア」です。こちらは、私たち消費者が実際に購入するSSDブランドのランキングになります。興味深いことに、NANDの生産シェアと製品の販売シェアは必ずしも一致しません。

例えば、ある調査ではKingstonが販売台数でトップシェアを誇っています。これは、KingstonがSamsungなどのNANDメーカーからチップを大量に仕入れ、幅広い価格帯の製品を巧みに市場へ供給しているからです。この構造を理解すると、NANDメーカー直系のブランド(Samsung, Crucialなど)を選ぶか、多様な製品展開をするブランドを選ぶか、という視点で製品選びができますね。

用途別!信頼性の高いSSDの選び方

ここまでSSDの信頼性に関する様々な知識を見てきましたが、最終的に一番大切なのは「自分の使い方に合った製品を選ぶこと」です。オーバースペックな製品は無駄な出費になりますし、逆にスペック不足だと快適さが損なわれてしまいます。

まず、OSの起動やネットサーフィン、オフィスソフトの使用がメインといった一般的な使い方なら、書き込み耐久性を過度に気にする必要はありません。信頼できるブランドの5年保証が付いたエントリークラスのNVMe SSDや、定番のSATA SSD(Crucial MX500など)でも十分な満足感が得られます。

次にゲーミング用途ですが、ゲームのインストールやロードは主にデータの「読み出し」作業です。そのため、ゲームの保管場所として使うなら、コストパフォーマンスに優れた大容量のQLC NAND採用モデルも賢い選択肢になります。ただし、OSを入れるメインドライブには、より安定性の高いTLC NANDのモデルを選ぶと安心です。

そして、4K動画編集や3Dレンダリングなど、大容量データを頻繁に書き込むプロフェッショナルな使い方をする場合は、スペックに妥協は禁物です。高いTBW値、TLC NANDの採用、そして高速な処理を助けるDRAMキャッシュの搭載は必須条件と言えるでしょう。この用途には、各メーカーのハイエンドモデルが最適です。

SSDメーカーの信頼性まとめ:最適な一枚を見つけるために

- SSDの信頼性は「耐久性」と「偶発故障の少なさ」の両面で評価する

- 一般ユーザーは保証期間の長さを最もわかりやすい信頼性の指標とすべき

- TBWは通常の使い方では上限に達しにくいため参考程度で良い

- MTBFは製品寿命を直接示すものではない

- SSDの心臓部はNANDメモリとコントローラーであり、その品質と相性が重要

- 部品を自社で一貫生産する「垂直統合型」メーカーは信頼性で優位性を持つ

- 高速なNVMe SSDにとってヒートシンクによる熱対策は性能維持に必須

- コミュニティによる「Tier分類」はハードウェア構成を知る上で参考になる

- メーカーのブランドイメージだけでなく、モデルごとの評判を調査することが重要

- Samsungは業界の王者だが、過去にファームウェアの問題もあった

- CrucialはMicron製NANDによる高いコストパフォーマンスが魅力

- Western Digitalはハイエンドの評価は高いが、一部モデルで品質問題が報告されている

- KIOXIAは安定性を重視した堅実な作りで、日本品質の安心感がある

- SK hynixとSolidigmは、最高クラスの性能と優れた電力効率を両立している

- Seagateは驚異的な耐久性とデータ復旧サービスという独自の強みを持つ