「SSDの寿命は気にしなくていい」と聞いたことはありませんか?でも、「本当なのかな?」「自分のSSDは大丈夫?」と心のどこかで不安になりますよね。確かに、技術がまだ発展途上だった昔のSSDは書き込み回数にシビアな上限があり、寿命が大きな問題でした。しかし、技術が飛躍的に進歩した現在、その心配はほとんどのユーザーにとって過去のものとなっています。

この記事では、「SSDの寿命は気にしなくていい」と言われるホントの根拠から、実際の寿命が何年くらいなのか、交換時期の目安まで、あなたの疑問をスッキリ解決します。

寿命の指標であるTBWの計算方法、TLCとQLCの違い、HDDとの寿命比較といった基礎知識はもちろん、CrystalDiskInfoを使った具体的な寿命の確認方法、見逃したくない故障の前兆、そして大切なSSDの寿命をさらに伸ばす対策や、後悔しない長持ちするSSDの選び方まで、一歩踏み込んでわかりやすく解説していきますね。

- 「SSDの寿命は気にしなくていい」と言われる本当の理由

- TBWやAFRといったSSDの寿命に関わる指標の意味

- 自分でSSDの状態をチェックして交換時期を判断する方法

- SSDを今よりもっと長持ちさせるための具体的な対策

SSDの寿命は気にしなくていい?その根拠を解説

- 「寿命気にしなくていい」はホント?その根拠とは

- 寿命の指標「TBW」とは?簡単な計算方法も紹介

- TLCとQLCでSSDの寿命に違いはある?

- 【比較】SSDとHDDの寿命はどう違う?

- SSDの実際の寿命は何年?交換時期の目安

「寿命気にしなくていい」はホント?その根拠とは

結論から言うと、「一般的な使い方であれば、SSDの書き込みによる寿命は気にしなくていい」というのは、ほとんど本当です。これは精神論ではなく、明確な技術的根拠に基づいています。その最大の根拠は、現代のSSDが持つ膨大な書き込み耐性と、私たちが普段のパソコン作業で行うデータ書き込み量との間に、圧倒的な差があるからです。

例えば、レポート作成やネットサーフィン、動画視聴が中心の一般的な使い方なら、1日の書き込み量は多くても10GB~35GB程度。少しヘビーな使い方をする方、例えばソフトウェアのインストールやゲームのアップデートを頻繁に行うような人でも、平均すると1日40GBくらいと言われています。

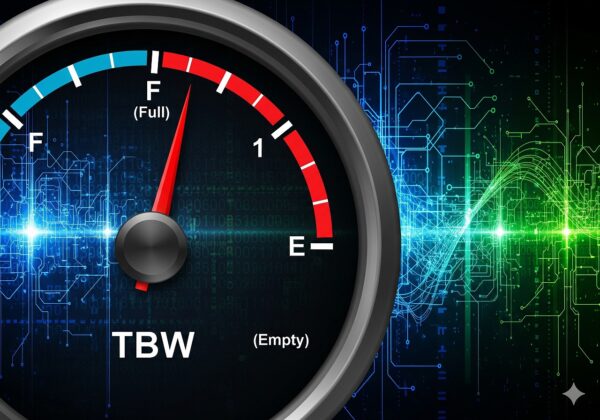

これを、ごく標準的な1TBのSSDで考えてみましょう。このクラスのSSDは「600TBW」という書き込み耐性を持っていることが一般的です。TBWは「Total Bytes Written」の略で、どれくらいのデータを書き込めるかを示す指標。600TBWは、実に600,000GBものデータを書き込めるということを意味します。仮に、毎日かなり多めに40GBのデータを書き込み続けたとしても、

600,000 GB ÷ 40 GB/日 = 15,000 日

15,000 日 ÷ 365 日/年 ≒ 41 年

という計算になり、理論上の寿命は約41年にも及びます。これはパソコン本体の耐用年数をはるかに超えていますよね。昔のSSDが寿命で問題視されたのは、NANDメモリ自体の耐久性が低かった上に、書き込みを効率よく分散させる「ウェアレベリング」という技術が未熟だったためです。

しかし今は技術が進み、ほとんどの人にとって、SSDが書き込みすぎで壊れるより先に、パソコンの性能が時代遅れになって買い替える時が来るでしょう。これが、「書き込みによる寿命は心配しなくていい」と言われる一番の理由なのです。

寿命の指標「TBW」とは?簡単な計算方法も紹介

SSDのスペック表で必ずと言っていいほど目にする「TBW」という指標。これは「Total Bytes Written(総書き込みバイト数)」の略で、そのSSDが製品寿命を迎えるまでに、どれだけのデータを書き込めるかを示すメーカーの公称値です。この数値は、業界団体JEDECが定めた基準に基づいて測定されるため、異なる製品間でも公平に比較できる客観的な指標となっています。

ここで多くの人が誤解しがちなのですが、TBWは「この数値を超えたら即座に壊れます」という絶対的な限界点ではありません。正しくは、「ここまでの書き込み量なら、メーカーとして製品の品質を保証しますよ」という保証期間の上限だと理解してください。実際には、TBWの値を大幅に超えても何の問題もなく動作し続けるSSDがほとんどです。言わば、食品の賞味期限のようなもので、期限が切れてもすぐに食べられなくなるわけではない、というイメージに近いかもしれません。

自分のSSDがあとどれくらい持つのか、理論上の寿命は以下の式でざっくりと計算できます。

寿命(年) = TBW (TB) × 1024 ÷ (1日あたりの書き込み量 (GB) × 365)

「1日あたりの書き込み量」は、後ほど紹介する「CrystalDiskInfo」というソフトで簡単に確認できます。とはいえ、前述の通り、普通の使い方でこのTBWを使い切る心配はほぼ無用です。むしろ、高いTBW値が設定されている製品を選ぶことには別の意味があります。

高いTBWを保証できるということは、それだけ高品質なNANDメモリを採用し、書き込みを平準化するウェアレベリングやエラー訂正(ECC)といった機能を持つ高性能なコントローラー(SSDの頭脳)を搭載している証拠です。TBWの数値は、そのSSDの総合的な技術力や信頼性の高さを示すバロメーターとして捉えるのが賢明です。

TLCとQLCでSSDの寿命に違いはある?

SSDの中には、データを記録するための「NANDフラッシュメモリ」という部品が無数に並んでいます。このメモリにはいくつか種類があり、現在、消費者向け製品の主流となっているのが「TLC」と「QLC」です。

この2つの決定的な違いは、データを記録する最小単位である「メモリセル」という小部屋に、どれだけの情報を詰め込むか、という点にあります。

TLC (Triple-Level Cell):1つのセルに3ビットのデータを記録します。8段階の電圧レベルを識別します。

QLC (Quad-Level Cell):1つのセルに4ビットのデータを記録します。16段階という、より細かい電圧レベルを識別する必要があります。

QLCの方がより多くの情報を高密度に詰め込めるため、大容量で安価なSSDを実現できるという大きなメリットがあります。一方で、一つの部屋に多くの情報を詰め込むため、データの書き換え時に電圧をより精密にコントロールする必要があり、セルにかかる負担が大きくなります。この負担の差が耐久性の違いとして現れ、一般的にTLCの書き換え耐性が約3,000回なのに対し、QLCは約500回~1,000回とされています。

「じゃあ耐久性の低いQLCは避けた方がいいの?」と思うかもしれませんが、一概にそうとは言えません。ネットサーフィンや事務作業、ゲームのプレイなど、データの読み込みが中心となる一般的な使い方であれば、QLCの耐久性でも全く問題になることはありません。

最近のSSDは「SLCキャッシュ」という技術を使い、一部の領域を高速・高耐久なモードで動作させて書き込み時の負担を軽減していますし、大容量化によって書き込みが多くのセルに分散されるため、結果としてドライブ全体の寿命は十分に確保されているのです。

ただ、4K動画の編集や大規模なデータベースの操作など、日常的に何十GBものデータを頻繁に書き込むようなヘビーな使い方をするのであれば、より頑丈で持続的な書き込み性能も高いTLCベースのSSDを選ぶ方が安心できるでしょう。

| 特性 | TLC (Triple-Level Cell) | QLC (Quad-Level Cell) |

|---|---|---|

| セルあたりビット数 | 3 | 4 |

| P/Eサイクル(耐久性) | 約3,000 | 約500 – 1,000 |

| 相対コスト | 標準 | 低い |

| 主な用途 | 主流コンシューマー、プロシューマー | 大容量・低コストコンシューマー |

【比較】SSDとHDDの寿命はどう違う?

パソコンのデータ保存場所(ストレージ)といえば、SSDの他に昔ながらのHDD(ハードディスクドライブ)もありますよね。この2つは構造が全く異なるため、寿命の考え方や壊れ方が根本的に違います。

HDDは、レコードプレーヤーのように、高速回転する磁気の円盤(プラッタ)の上を、磁気ヘッドという部品がわずかに浮きながらデータを読み書きする「機械式」の装置です。内部にはモーターやアームといった精密な可動部品が多数含まれており、衝撃に非常に弱いのが弱点です。

故障の原因も、ヘッドがプラッタに接触する「ヘッドクラッシュ」やモーターの焼き付き、部品の摩耗といった物理的なものがほとんど。故障の前には「カチカチ」「ギー」といった異音が発生することが多く、壊れる予兆が比較的わかりやすいという特徴があります。

一方のSSDは、USBメモリなどと同じ半導体メモリでできており、内部に動く部品が一切ありません。そのため、衝撃に圧倒的に強く、動作音も無音です。SSDの故障は、長年の使用によるデータの書き換え限界(NANDの摩耗)か、あるいはSSDの頭脳にあたる「コントローラー」チップといった電子部品の突発的な故障が主な原因です。

HDDのような物理的な前兆はほとんどなく、「突然死」と呼ばれる、昨日まで普通に使えていたのに今日になったらPCが全く認識しない、という壊れ方が一番怖いパターンです。これは、コントローラーが故障するとデータへのアクセス経路が完全に断たれてしまうために起こります。

データの復旧という観点でも、両者には大きな違いがあります。HDDの物理障害は専門業者によるデータ復旧の可能性がありますが、SSDのコントローラー故障からのデータ復旧は極めて困難です。どちらもいつかは壊れるものですが、その壊れ方やリスクの種類が全く違うということを理解し、どちらを使うにしてもバックアップは必須と考えるべきでしょう。

| 特性 | SSD (Solid-State Drive) | HDD (Hard Disk Drive) |

|---|---|---|

| 基本技術 | 半導体メモリ(不揮発性) | 磁気記録(機械式) |

| 主要な故障メカニズム | 電子部品の故障、NANDセルの摩耗 | 機械部品の摩耗・破損 |

| 物理的衝撃への耐性 | 非常に高い | 非常に低い |

| 典型的な故障の前兆 | 性能低下、フリーズ。ただし「突然死」も多い | 異音、読み書きエラーの増加 |

SSDの実際の寿命は何年?交換時期の目安

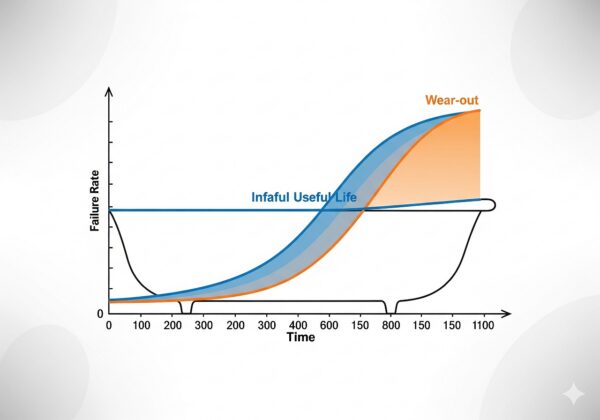

計算上は40年以上、あるいはそれ以上もつ可能性を秘めているSSDですが、これはあくまで「書き込み上限」という一面から見た理論値に過ぎません。より現実的な、電子機器としての実用的な寿命は「5年~10年」くらいがひとつの目安と言われています。

なぜ理論値と現実の寿命に差があるのかというと、SSDの寿命を決めるのは、NANDメモリの摩耗だけではないからです。SSDも無数の電子部品の集合体なので、時間とともに自然に劣化していきますし、SSDの頭脳であるコントローラーやその他の電子部品が、摩耗とは無関係に予期せず故障することもあります。

ここで非常に参考になるのが、クラウドストレージ企業Backblazeが公開している「AFR(年間故障率)」という実際の運用データです。このデータは、SSDの故障が「バスタブ曲線」と呼ばれる典型的なパターンを描くことを示しています。

これは、使い始めの1~2年は製造上の欠陥などによる「初期故障」が多く、その後しばらくは故障率が低い安定期が続き、そして長年使うと経年劣化による「摩耗故障」が増え始めるというものです。つまり、新品だからといって絶対に安全というわけではないのです。

このことから、SSDの交換時期をTBWの残りだけで判断するのはあまり賢明ではありません。より合理的で現実的な交換時期の目安は、以下の要素を組み合わせて判断することです。メーカーの保証期間(通常5年)が過ぎたとき:メーカーが部品の経年劣化なども考慮して信頼性を保証する期間が一つの区切りです。

PCの動作に明らかな性能低下を感じたときや、起動やアプリの読み込みが以前より著しく遅くなった場合はSSDの劣化が原因の可能性があります。後述する監視ツールで「注意」の警告が出たとき:これはSSD自身が発している危険信号なので、速やかに対応すべきです。

最も大切なのは、書き込み上限に関わらず、SSDはいつでも突然故障する可能性があると認識すること。この予測不可能性に対する唯一かつ最善の備えが、日頃からのデータバックアップなのです。

SSDの寿命を気にしなくていいように、確認と対策をしよう

- 寿命の確認方法「CrystalDiskInfo」の使い方

- 危険信号!SSDが故障する前の前兆とは

- SSDの寿命を伸ばすための具体的な対策

- 後悔しない!長持ちするSSDの選び方

寿命の確認方法「CrystalDiskInfo」の使い方

「自分のSSDは今どんな状態なんだろう?」その健康状態を人間ドックのようにチェックしてくれる非常に便利な無料ソフトが「CrystalDiskInfo」です。このソフトは、SSD自身が持っている自己診断機能「S.M.A.R.T.(スマート)」の情報を読み取り、私たちに分かりやすく表示してくれます。

ソフトを起動すると、SSDの「健康状態」や「温度」、そしてこれまでどれだけデータを書き込んできたかを示す「総書込量」などが一目で確認できます。特に絶対にチェックすべきなのが、左上に大きく表示される「健康状態」です。

- 「正常」:基本的に問題ありません。横に表示されるパーセンテージは、NANDメモリの推定消耗度を表しており、100%から徐々に減っていきますが、急激に減らない限りは心配不要です。

- 「注意」:これはSSD内部で何らかの異常(例:代替処理された不良セクタの増加など)が検出されたことを意味します。SSDの信頼性が低下している明確なサインなので、この表示が出たら、他のことを試す前に、まず最優先で重要なデータをすべてバックアップしてください。そして、速やかにSSDの交換を計画し始めるべきです。

- 「異常」:かなり危険な状態です。いつアクセス不能になってもおかしくありません。バックアップがまだなら、PCが起動しているうちに急いで実行しましょう。

もう一つ見ておきたいのが「総書込量 (Total Host Writes)」です。これが、あなたのPCがこれまでSSDに書き込んできたデータの総量。メーカーが公表しているTBWと見比べることで、保証に対してどれくらい使ったかの目安になります。また、SSDは熱に弱いので「温度」も重要です。

一般的に、常時50℃を超えるような環境は好ましくなく、冷却を見直す必要があります。月に一度でも良いので、定期的にCrystalDiskInfoで健康診断をする習慣をつけておくと、SSDの異変にいち早く気づけ、突然のデータ損失を防ぐことに繋がります。

危険信号!SSDが故障する前の前兆とは

SSDの最も厄介な故障モードは、HDDのような異音もなく突然認識されなくなる「突然死」です。しかし、全ての故障が突然訪れるわけではなく、中にはSSDの劣化が進むにつれてパソコンの動作に様々なサイン(前兆)が現れることがあります。これらの危険信号に早く気づくことが、データを守るための最後のチャンスになるかもしれません。

以下のような症状が、一度きりではなく、頻繁にまたは一貫して発生するようになったら要注意です。

パフォーマンスの著しい低下

PCの起動やアプリケーションの立ち上がりが、以前と比べて明らかに遅くなった。これは、劣化したメモリセルを避けてデータを読み書きするために、SSD内部でエラー訂正などの余計な処理に時間がかかっている可能性があります。

頻繁なフリーズとクラッシュ

作業中に突然PCが固まって応答しなくなったり、予期せずブルースクリーンが表示されたり、ランダムに再起動したりする。特にファイルの読み書き中に発生しやすいです。

データアクセスと整合性の問題

保存していたはずのファイルが突然開けなくなったり、開けても中身が文字化けしていたりする。これはNANDセルが電荷を正常に保持できず、データが壊れてしまった可能性があります。また、ファイルを保存しようとするとエラーメッセージが表示されることもあります。

ドライブの認識不良

PCを起動した際にSSDが認識されず、「Boot Device Not Found」といったエラーでOSが起動しない。何度か再起動すると認識される、といった不安定な挙動も危険なサインです。

これらの症状のいずれかが現れ始めたら、そのSSDはもはや信頼できるストレージとは言えません。「まだ動くから大丈夫」と重要な作業を続けるのは、時限爆弾の上で作業するようなものです。やるべきことはただ一つ、ためらうことなく、直ちに全ての重要なデータをバックアップすること。これがデータを失わないための絶対的な鉄則です。

SSDの寿命を伸ばすための具体的な対策

現代のSSDの寿命はほとんど気にする必要がないレベルにありますが、ちょっとした日々の使い方を工夫するだけで、その信頼性をさらに高め、より長く安心して使うことができます。これはSSDの性能を最大限に引き出すことにも繋がります。難しい設定は不要で、今日からでも実践できる簡単な対策ばかりです。

空き容量を常に確保する(最重要)

SSDはデータを上書きする際、一度別の空きブロックに新しいデータを書き込み、その後で元のブロックを消去するという手順を踏みます。そのため、常に一定の空き容量(作業スペース)があると、この処理が非常にスムーズに進みます。最低でも全体の10%~20%は常に空けておくことを強く推奨します。これにより、書き込み処理が高速化され、特定のセルに書き込みが集中するのを防ぎ、結果としてSSD全体の寿命を延ばすことができます。

高温環境を避ける

SSDは熱に弱い電子部品です。PCケース内のエアフローを確保し、ホコリが溜まっていたら掃除するなど、適切な冷却を心がけましょう。持続的な高温は部品の劣化を早めるだけでなく、電源OFFの状態で長期間保管した場合にデータが消えてしまうリスク(データリテンションの低下)も高めます。

SSDとHDDを賢く使い分ける

OSや頻繁に使うアプリケーションなど、高速アクセスが求められるものはSSDに。一方、写真や動画のアーカイブ、あまりプレイしないゲームなど、アクセス頻度の低い大容量データは安価なHDDに保存するのが非常に効果的です。これによりSSDへの不要な大量書き込みをオフロードできます。

デフラグは絶対にしない

HDDでは有効だった「デフラグ(断片化の解消)」は、SSDにとっては百害あって一利なしです。SSDはデータの物理的な位置に関係なく高速にアクセスできるためデフラグは不要であり、実行すると単に無駄な書き込みを増やし、寿命を縮めるだけです。

これらの対策は、SSDを長持ちさせるだけでなく、PC全体のパフォーマンスを快適に保つことにも直結します。大切なPCとデータを守るために、ぜひ実践してみてください。

後悔しない!長持ちするSSDの選び方

これから新しいSSDを購入するなら、単に速くて安いだけでなく、できるだけ長持ちして信頼性の高い製品を選びたいですよね。ランダムな電子部品の故障が現実的なリスクである以上、総合的に見て「優れた設計で、信頼性の高い」製品を選ぶことが目標となります。そのための具体的なチェックポイントをいくつかご紹介します。

保証期間で選ぶ

これはメーカーが自社製品の信頼性にどれだけ自信を持っているかを示す最も分かりやすい指標です。現在の高品質な消費者向けSSDでは「5年保証」が業界標準となっています。3年保証の製品は、よりコストを重視したエントリーモデルである可能性が高いです。

TBW定格で選ぶ

前述の通り、書き込み上限に達することは稀ですが、同じ保証期間の製品を比較する際には、より高いTBW定格を持つ製品を選びましょう。高いTBWは、高品質なNANDメモリ、高性能なコントローラー、洗練されたファームウェアなど、優れた部品で構成されている可能性が高いことを示唆しています。

DRAMキャッシュの有無を確認する

SSDには、データの場所を記録する地図のようなものを一時的に保存しておく「DRAMキャッシュ」というメモリを搭載しているモデルがあります。このDRAMキャッシュを搭載したモデルは、非搭載のモデル(DRAMレス)に比べて、細かなデータの書き込みが頻繁に発生した際の応答速度や持続性能が優れており、結果的にNANDメモリへの負担を減らし、寿命の面でも有利になります。

メーカーとレビューで選ぶ

Samsung、Western Digital/SanDisk、Crucial (Micron)など、自社でNANDメモリやコントローラーといった基幹部品を開発・製造している実績のあるメーカーの製品は、部品レベルでの最適化が進んでおり、一般的に信頼性が高い傾向にあります。購入前には、専門的なメディアによるレビューを参考にし、高負荷をかけ続けた際の速度低下(サーマルスロットリング)の有無などを確認することが賢明です。

これらのポイントを総合的に見て、自分の用途と予算に合った信頼できるSSDを選ぶことが、結果的に大切なデータを守り、長く安心してPCを使い続けるための最良の投資となるでしょう。

「SSD 寿命 気にしなくていい」はホント?結論まとめ

- 一般的な使い方なら、SSDが書き込み上限で寿命を迎える心配はほぼない

- SSDの理論上の書き込み寿命は、PC本体の耐用年数をはるかに超える

- SSDの真のリスクは書き込み摩耗ではなく、電子部品の突発的な故障である

- TBWは保証の上限値であり、物理的な寿命を示すものではない

- 高いTBW値は、ドライブ全体の技術的な品質の高さを示す代理指標となる

- 実際のSSDの寿命(交換目安)は5年~10年程度と考えられる

- SSDの故障率は「バスタブ曲線」を描き、新品でも初期故障のリスクはゼロではない

- HDDと違い、SSDは「突然死」するリスクがあり、物理的な前兆はほとんどない

- 「CrystalDiskInfo」を使えば、SSDの健康状態を簡単にチェックできる

- 「健康状態:注意」の警告は、即バックアップと交換準備をすべきサイン

- PCのフリーズや動作の遅延は、SSDが劣化している危険な前兆かもしれない

- 故障の前兆が見られたら、何よりもまずデータのバックアップが最優先

- SSDの寿命を延ばすには、空き容量の確保(10-20%)と適切な冷却が効果的

- 長持ちするSSDを選ぶなら、保証期間(5年が目安)とDRAMキャッシュの有無、信頼できるメーカーが重要

- 結論として、SSDの摩耗を心配するより、堅牢なバックアップ戦略を心配するべき