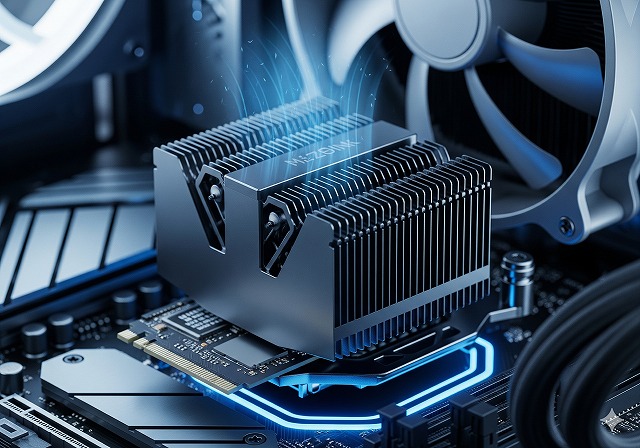

SSDの性能を最大限に引き出すために、冷却パーツである「ヒートシンク」の存在が注目されています。「SSDにヒートシンクは必要なの?それともいらないの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。特に、M.2 NVMe SSDの普及に伴い、この議論はより重要になっています。

ヒートシンクの効果は、高温による性能低下「サーマルスロットリング」を防ぐことにありますが、すべてのSSDで必須というわけではありません。

この記事では、不要なSATA SSDとの違いから、特に必要なケースであるGen4 SSD、PS5への取り付け、ノートPCのヒートシンク事情まで徹底解説。後付けヒートシンクのおすすめの選び方や取り付け方、マザーボード付属ヒートシンクとの比較、そして意外と見落としがちなデメリットまで、必要か判断するための温度の目安を交えながら、あなたの疑問にすべてお答えします。

- SSDヒートシンクが必要な場合といらない場合がわかる

- ヒートシンクがSSDの性能に与える効果を理解できる

- PS5やノートPCなどプラットフォーム別の選び方がわかる

- 後付けヒートシンクの選び方から取り付け方までわかる

SSDヒートシンクの必要性は?基本的な知識を解説

- ヒートシンクは必要?いらない?

- ヒートシンクの効果とサーマルスロットリング

- SSD M.2 NVMeについては必要

- SATA SSDは不要

- ヒートシンクのデメリット

ヒートシンクは必要?いらない?

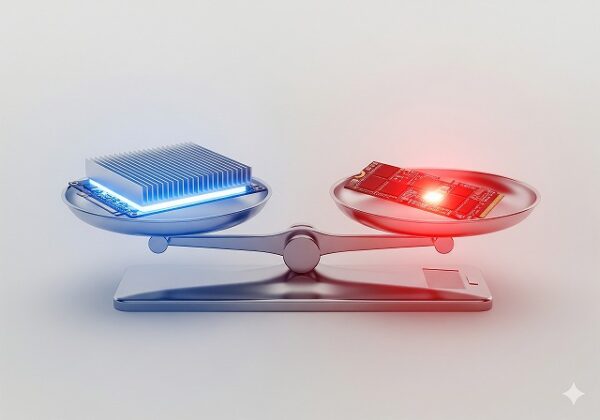

SSDのヒートシンクが必要か、それともいらないのか。この問いへの答えは、お使いのSSDの種類によってハッキリと分かれます。

結論から言うと、M.2 NVMe規格のSSDにはヒートシンクが必要なケースが多く、従来の2.5インチSATA SSDには基本的に不要です。

なぜなら、両者には発熱量に大きな違いがあるからです。M.2 NVMe SSDは、切手ほどの小さな基板にデータを読み書きするコントローラやNANDメモリといった部品が密集しています。さらに、SATA SSDの数倍から十数倍という圧倒的なデータ転送速度を誇るため、動作中の発熱も大きくなるのです。特に最新世代のPCIe Gen4やGen5のSSDになると、その性能と引き換えに発熱量も増大しており、ヒートシンクなしでは性能を維持することが難しくなります。

一方で、2.5インチSATA SSDは、比較的大きなケースに部品が収められており、もともとのデータ転送速度も緩やかなため、発熱自体が穏やかです。ケースの表面積が大きいことで自然に熱を逃がせるため、特別な冷却パーツは必要ありません。このように、ヒートシンクの要否はSSDのフォームファクタと性能に大きく左右されるのです。

ヒートシンクの効果とサーマルスロットリング

ヒートシンクがなぜ重要視されるのか、その最大の理由は「サーマルスロットリング」という現象を防ぐ効果があるからです。

サーマルスロットリングとは、SSDが熱くなりすぎたときに、自分自身を故障から守るために自動的に性能を落とす保護機能のこと。人間がマラソンでバテてペースを落とすのに似ていますね。SSDの頭脳にあたる「コントローラ」という部品は特に熱を持ちやすく、この温度がメーカーの定めた上限(一般的に70℃~80℃)に達すると、サーマルスロットリングが作動します。

ヒートシンクは、この危険な温度に達するのを防ぐ役割を担います。SSDで発生した熱を、熱伝導性の高いサーマルパッドを通じて吸収し、ヒートシンクの広い表面積(フィンなど)を使って空気中に熱を逃がします。この一連のプロセスにより、SSDの温度を安全な範囲に保ち、高負荷な作業が続いても最高のパフォーマンスを維持し続けられるのです。

その効果は絶大で、小型のものでも5~15℃、高性能なものだと25℃以上もSSDの温度を下げることができます。これにより、大容量のデータ転送やゲームのロードといった場面で起こりがちな、突然の速度低下を防ぐことができます。

SSD M.2 NVMeについては必要

現在、ヒートシンクの必要性が議論されるのは、そのほとんどが「M.2 NVMe SSD」です。なぜこのタイプのSSDに限定されるのでしょうか。

理由は、その「形状」と「性能」という2つの特徴にあります。まず形状ですが、M.2 SSDは非常にコンパクトで、マザーボードのスロットに直接差し込むガムスティックのような形をしています。この小さな基板の上に、性能を左右するコントローラやデータを保存するNANDフラッシュメモリといった熱を発する部品が、ぎゅっと高密度に実装されています。

そして性能面では、NVMeという通信プロトコルを使うことで、従来のSATA接続のSSDとは比べ物にならないほどの高速データ転送を実現しました。この「小型化」と「高性能化」の組み合わせが、熱問題を深刻化させる原因となっています。

狭いスペースでパワフルに動くため、熱が一点に集中しやすく、熱がこもりやすいのです。例えるなら、小さな部屋で高性能なエンジンをフル回転させるようなもの。そのため、発生した熱を効率的に逃がすためのヒートシンクが重要になってくるわけです。SATA SSDと比べて発熱量が格段に違うため、M.2 NVMe SSDこそがヒートシンクを検討する際の主役となります。

SATA SSDは不要

これまでM.2 NVMe SSDにはヒートシンクが必要だと解説してきましたが、一方で、明確に「不要」と言えるSSDも存在します。それが、2.5インチサイズのSATA SSDです。

パソコンの自作や換装で昔からよく使われている、ノートパソコンのハードディスクと同じくらいの大きさのSSDを思い浮かべてみてください。あれが2.5インチSATA SSDです。

このタイプのSSDにヒートシンクがいらない理由は主に2つあります。1つ目は、性能に由来する発熱量の少なさです。SATA SSDのデータ転送速度は、規格上、毎秒約550MBあたりが上限です。これはM.2 NVMe SSDに比べると数分の一から十数分の一の速度であり、その分、動作中の消費電力も発熱もはるかに少ないのです。

2つ目の理由は、その物理的な大きさです。2.5インチという比較的大きな筐体は、それ自体が放熱板のような役割を果たします。内部で発生したわずかな熱も、広い表面積から自然に空気中へ逃げていくため、温度が問題になることはほとんどありません。

したがって、もしあなたがSATA SSDを使っている、あるいは購入を検討しているのであれば、冷却について心配する必要はまったくなく、ヒートシンクを取り付けることによる実用的なメリットもありません。

ヒートシンクのデメリット

SSDをしっかり冷やしてくれるヒートシンクは、メリットばかりのように思えますが、導入する際には注意すべきデメリットも存在します。

最大のデメリットは、PCケース内部の他のパーツとの「物理的な干渉」です。特に、冷却性能を重視した大型のヒートシンクを取り付ける場合に、この問題が起こりやすくなります。

具体的に干渉しやすいのは、以下のようなパーツです。

- グラフィックカード:M.2スロットのすぐ隣にあるPCIeスロットに大型のグラフィックカードを挿している場合、その分厚いクーラーや基板の裏にあるバックプレートとヒートシンクがぶつかってしまうことがあります。

- CPUクーラー:特に大型の空冷CPUクーラーは、CPUソケットに最も近いM.2スロットの上空を覆ってしまうことがあり、高さのあるヒートシンクは取り付けられません。

- マザーボード上の部品:チップセットを冷やすためのヒートシンクや、SATAケーブルのコネクタなど、マザーボード上の他の構造物と接触する可能性もあります。

この問題は、Mini-ITXやMicro-ATXといった小型のマザーボードでPCを組む際に特に深刻になります。せっかく高性能なヒートシンクを買っても、物理的に取り付けられなければ意味がありません。購入前には、必ずM.2スロット周辺にどれくらいのスペース(特に高さ)が確保できるかをメジャーなどで実測し、製品の寸法と照らし合わせることが不可欠です。

SSDヒートシンクの必要性を判断する具体的なケース

- 特に必要なケースであるGen4

- 必要か判断する温度の目安

- PS5への取り付け

- ノートPCのヒートシンク

- 後付けヒートシンク おすすめの選び方

- マザーボード付属ヒートシンク

- ヒートシンクの取り付け方

特に必要なケースであるGen4

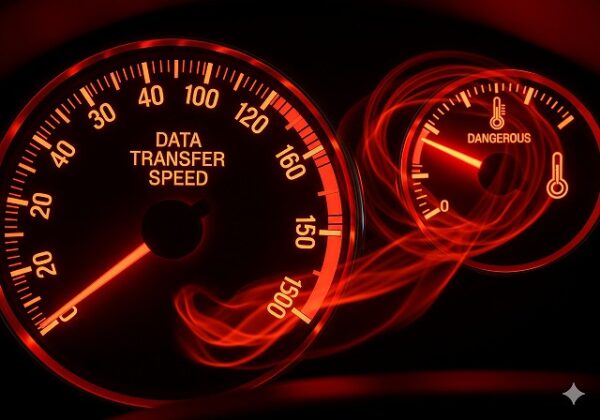

M.2 NVMe SSDの中でも、特にヒートシンクの必要性が高いのが「PCIe Gen4」対応のモデルです。

SSDの性能はPCI Express(PCIe)の世代によって大きく異なり、世代が上がるごとにデータ転送速度はほぼ倍増してきました。Gen3からGen4への進化は特にインパクトが大きく、読み書きの速度が飛躍的に向上しました。しかし、この性能向上は、より多くの電力を消費し、結果としてより多くの熱を発生させるという代償を伴います。

言ってしまえば、PCIe Gen4 SSDにとってヒートシンクは、性能を安定して引き出すための「標準装備」と考えるべきです。実際に、多くのGen4 SSD製品は、メーカー純正のヒートシンクが装着された状態で販売されています。ヒートシンクなしでGen4 SSDを動かすと、少し大きなファイルをコピーしただけで簡単に高温になり、サーマルスロットリングが発生して本来の性能を発揮できなくなってしまう可能性が高いです。

さらに、最新世代のPCIe Gen5 SSDに至っては、その発熱量はGen4をさらに凌駕します。このレベルになると、ヒートシンクは単なる性能維持のためだけでなく、SSDが安全に動作するために不可欠なパーツとなっています。このように、SSDの世代が上がるにつれて、冷却の重要性は増していくのです。

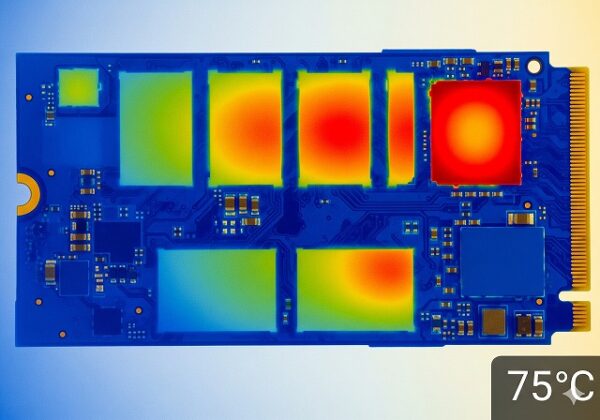

必要か判断する温度の目安

「自分のSSDにヒートシンクが必要か、客観的に判断したい」という場合は、実際にSSDの温度を計測してみるのが一番確実です。

SSDの温度は、「CrystalDiskInfo」といった無料のソフトウェアで誰でも簡単に確認できます。このソフトを起動すれば、現在のSSDの温度がリアルタイムで表示されます。では、その温度が何度になったら対策を考えれば良いのでしょうか。

以下に、判断の目安となる温度帯をまとめました。一つの基準として、高負荷な作業中に温度が恒常的に60℃を超えるようなら、冷却対策を検討し始めるサインと捉えましょう。

| 熱的ゾーン | 温度範囲(高負荷時) | 意味合い | 推奨される対策 |

|---|---|---|---|

| 最適 | 50°C未満 | 健全な動作状態。性能制限なし。 | 対策不要。現在の冷却は十分。 |

| 許容 | 50°C – 65°C | 安全な範囲だが、理想の上限に近い。 | 特に夏場や長時間の高負荷作業時には温度を監視。 |

| 警告 | 66°C – 75°C | 性能が低下するサーマルスロットリング発生のリスクあり。 | ヒートシンクの装着を強く推奨。ケースのエアフロー改善も検討。 |

| 危険 | 75°C以上 | 頻繁に性能低下が発生中。故障のリスクも高まる。 | ヒートシンクは必須。冷却が改善されるまで高負荷作業は控えるべき。 |

多くのメーカーはSSDの動作保証温度を0℃~70℃と定めています。一般的に70℃を超えたあたりからサーマルスロットリングが作動し始めます。長期的な安定性と最高の性能を維持するためには、負荷がかかっている時でも50℃前後に保つのが理想的です。

PS5への取り付け

PlayStation 5 (PS5)のストレージ容量を増やすためにM.2 SSDを取り付ける場合、ヒートシンクは「必須」となります。ソニーが公式に、冷却構造(ヒートシンクなど)を備えたSSDを使用するよう指定しているからです。

PS5の増設スロットは非常に狭いスペースに設計されており、PCのように自由なエアフローが期待できません。そのため、ヒートシンクなしのSSDを搭載すると熱がこもり、ゲームのロード時間や動作に悪影響を及ぼす可能性があります。

ただし、どんなヒートシンクでも良いわけではありません。PS5には非常に厳しい寸法の要件があり、特に「高さ」の制限をクリアする必要があります。ヒートシンクを含めたSSD全体の高さが11.25mm以内でなければならず、これを超えるとPS5のカバーを閉めることができません。PC向けに販売されている高性能な大型ヒートシンクの多くは、この高さをオーバーしてしまうため注意が必要です。

確実なのは、製品パッケージや説明に「PS5対応」と明記されているSSDを選ぶことです。これらの製品は、ソニーが推奨する読み込み速度5,500MB/s以上という性能要件と、厳しい寸法要件の両方を満たすように設計されているため、安心して取り付けることができます。取り付け自体は、カバーを外してSSDをスロットに差し込み、ネジで固定するだけなので比較的簡単です。

ノートPCのヒートシンク

ノートPCは、デスクトップPC以上に熱対策がシビアな環境です。内部スペースが極めて限られ、空気の流れも悪いため、SSDが発生させる熱がこもりやすくなっています。

このような環境でヒートシンクは効果があるのか疑問に思うかもしれませんが、実は、ノートPC用の薄型ヒートシンクでも劇的な冷却効果を発揮することがあります。デスクトップ用のようなゴツいものではなく、厚さ1~3mm程度の薄い銅板やグラフェンシートといった製品が主流ですが、これらを装着するだけでSSDの温度を15~20℃も下げられるケースがあるのです。

ノートPCにおけるヒートシンクの役割は、熱を空気中に逃がす「放熱」というより、SSDのコントローラという一点に集中した熱を、より広い面積に広げる「熱拡散(ヒートスプレッディング)」に近いです。熱が拡散されることで、ノートPC本体に備わっているファンやヒートパイプといった冷却システムが、その熱をより効率的にPCの外へ排出できるようになります。

選ぶ際の唯一にして最大の注意点は、やはり「高さ(厚み)」です。取り付けたヒートシンクが裏蓋や他の部品と干渉しないよう、極めて薄い製品を選ぶ必要があります。安価な投資でシステム全体の安定性向上につながる可能性があるため、ノートPCのSSD温度に悩んでいるなら試す価値は十分にあります。

後付けヒートシンク おすすめの選び方

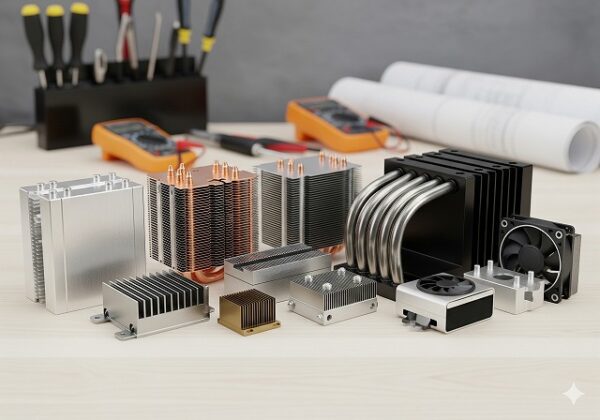

SSDにヒートシンクが付属していなかったり、マザーボード付属のものでは冷却性能に不安があったりする場合、後付けのヒートシンクが有効な選択肢となります。数多くの製品の中から最適なものを選ぶには、主に「素材」「サイズ」「固定方法」の3つのポイントを押さえることが重要です。

1. 素材:

最も一般的なのは「アルミニウム」で、軽量で空気中に熱を逃がす能力に優れています。一方、「銅」はアルミニウムより熱を素早く吸収する能力(熱伝導率)が高いのが特徴。PCケースのエアフローが良く、ヒートシンクに直接風が当たるような環境では銅の性能が活きますが、エアフローが悪いと熱を溜め込むだけになることも。ご自身のPC環境に合わせて選びましょう。

2. サイズ:

冷却性能は基本的にヒートシンクの表面積、つまりサイズに比例します。ノートPC向けの薄型タイプから、ファンを搭載した大型のタワータイプまで様々ですが、前述の通り、グラフィックカードやCPUクーラーとの物理的な干渉には十分な注意が必要です。

3. 固定方法:

取り付けが簡単な両面テープ式、SSDを傷つけにくいゴムリング式、そして最も確実に固定できる金属クリップやネジ式があります。確実性を取るならネジ式ですが、取り付けスペースも考慮して選ぶのが良いでしょう。これらのポイントを総合的に考え、ご自身のPC環境とSSDに最適な一品を見つけてください。

マザーボード付属ヒートシンク

最近の多くのマザーボードには、M.2スロット専用のヒートシンクが標準で付属しています。PCを自作したり、マザーボードを交換したりした際に、金属製のプレートを見たことがあるかもしれません。あれがM.2 SSD用のヒートシンクです。

これらの付属ヒートシンクは、何もない状態と比べればSSDの温度を大幅に下げる効果があり、非常に有効です。特にPCIe Gen3 SSDや、そこまで高負荷な作業をしない一般的な使い方であれば、マザーボードに付属しているヒートシンクで冷却性能は十分な場合がほとんどです。

ただし、その性能はマザーボードの価格帯やグレードによって大きく異なります。エントリークラスのマザーボードに付属するものは、単純な薄い金属板であることが多いです。一方で、ハイエンドクラスのマザーボードになると、PCIe Gen5のような非常に発熱の大きいSSDに対応するため、厚みがあり、表面積を稼ぐための溝(フィン)が深く刻まれた、非常に高性能なヒートシンクが搭載されています。

もし、お使いのマザーボード付属のヒートシンクで冷却が追いつかず、SSDの温度が高止まりするようなら、より冷却性能の高い後付けヒートシンクへの交換を検討する価値があります。一般的に、高品質な後付け品はより大きな表面積や優れた素材(ヒートパイプなど)を備えており、多くの付属ヒートシンクの性能を上回ります。

ヒートシンクの取り付け方

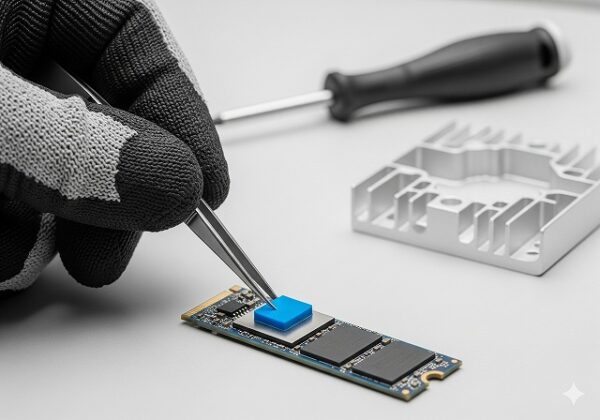

後付けヒートシンクの取り付けは、手順さえ守れば決して難しい作業ではありません。安全に作業を行うために、以下のステップに沿って進めていきましょう。

①準備と安全確保

作業を始める前に、必ずPCの電源を完全に落とし、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。また、体に溜まった静電気で部品を壊してしまう可能性があるため、PCケースの金属部分などに触れて静電気を逃がしておくことが大切です。

②SSDの取り外しと清掃

PCケースを開け、マザーボード上にあるM.2スロットを見つけます。SSDを固定している小さなネジを外し、SSDをスロットから優しく引き抜きます。次に、SSDの表面(コントローラやメモリチップが載っている側)を、糸くずの出ない布で軽く拭き、汚れやホコリを取り除いておきましょう。

③サーマルパッドの貼り付けとヒートシンクの装着

ヒートシンクに付属しているサーマルパッドの保護フィルムを剥がし、SSDのチップの上に気泡が入らないように慎重に貼り付けます。このパッドが熱をヒートシンクに伝える重要な役割を担います。パッドの上からヒートシンク本体を被せ、製品付属のクリップやネジ、ゴムリングなどで固定します。このとき、均等に圧力がかかるように注意してください。

④SSDの取り付けと最終確認

ヒートシンクを取り付けたSSDを、再びマザーボードのM.2スロットに約30度の角度で差し込みます。そして、SSDを水平に倒し、最初に取り外したネジで固定します。ネジは締めすぎないように気をつけましょう。最後に、取り付けたヒートシンクがグラフィックカードやCPUクーラーなど、他のどの部品とも接触していないかをしっかり確認してください。問題がなければ、PCケースを閉じて作業完了です。

SSDヒートシンクの必要性を総まとめ

- M.2 NVMe SSDは発熱しやすいためヒートシンクが推奨される

- 2.5インチSATA SSDにヒートシンクは不要である

- ヒートシンクはサーマルスロットリングによる性能低下を防ぐ

- PCIe Gen3 SSDは使用状況によりヒートシンクの要否が分かれる

- PCIe Gen4 SSDにはヒートシンクが標準装備と考えるべき

- PCIe Gen5 SSDには高性能な冷却が必須である

- 高負荷時に60℃を超える場合は冷却対策を検討すべき

- 70℃以上ではサーマルスロットリングが発生する可能性が高い

- PS5には公式の寸法・性能要件を満たすヒートシンク付きSSDが必要

- ノートPCでは薄型ヒートシンクでも高い冷却効果が得られる

- 後付けヒートシンクは「素材」「サイズ」「固定方法」で選ぶ

- マザーボード付属のヒートシンクも多くの場合で有効である

- ヒートシンク最大のデメリットは他のPCパーツとの物理的な干渉

- 取り付け前にはPCの電源を切り、静電気対策を行うことが重要

- PCケース内の空気の流れ(エアフロー)もSSDの冷却に大きく影響する