パソコンの性能アップや急な故障をきっかけに、新しいPCへの乗り換えを検討することは誰にでもありますよね。

特に、こだわりの設定で作り上げたゲーミングPCへのアップグレードや、仕事で使うPCが壊れてしまい緊急で乗り換えが必要になった時、「今使っているOSやアプリ、大量のデータが入ったSSDを、そのまま新しいPCで使えたらどれだけ楽だろう…」と考えるのは自然なことです。物理的にSSDを入れ替えるだけで、面倒な再設定作業をすべてスキップできるなら、まさに夢のような話でしょう。

しかし、OS入りSSDを別のPCで起動させるという行為は、実は引越し荷物をただ新しい家に運び込むように単純なものではありません。Windowsのライセンス認証という法的な壁、今まで問題なく動いていたドライバの互換性、そもそもPCが起動しない原因になったり、恐怖のブルースクリーンエラーが出たりしないかなど、多くの技術的なハードルが潜んでいます。

この記事では、そんな「OS入りSSDは別のPCで起動できるのか?」という切実な疑問に、真正面からお答えしていきます。起動の可否を決める根本的な理由から、考えられるメリット・デメリット、具体的な換装手順、そして万が一のトラブル解決法まで、PCの内部構造に詳しくない方でも深く理解できるように、一つひとつ丁寧に掘り下げて解説します。

- OS入りSSDを別PCで起動する際の可否とリスク

- Windowsライセンスやドライバに関する注意点

- 具体的な移行手順(換装、クローン、Sysprep)

- 「起動しない」等のトラブルが発生した時の対処法

OS入りSSDは別のPCで起動できる?基本知識と注意点

- OS入りSSDは別のPCでそのまま起動できる?

- 別のPCで起動させるメリット・デメリット

- Windows10/11のライセンス認証と移行の注意点

- ドライバの互換性が起動を左右する

- UEFI/BIOS設定の変更が必須になる理由

- 自作PCとメーカー製PCでの注意点の違い

OS入りSSDは別のPCでそのまま起動できる?

結論から改めて言うと、OSがインストールされたSSDを、別のPCにそのまま載せ替えて起動させることは「一種の賭け」であり、成功が保証された行為ではありません。その成否は、元のPCと新しいPCのハードウェア構成、つまり内部の部品たちがどれだけ似ているかに大きく依存します。

なぜこれほど不確実なのかと言うと、WindowsというOSは、インストールされる際にそのPCのハードウェア構成と非常に深く結びつくように設計されているからです。特に、OSと物理的な部品たちの間に立って通訳の役割を果たす「ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)」というプログラムが、そのPCのマザーボードやCPUに合わせて最適化されます。

つまり、OSは「このPCはこういう部品で構成されているから、こう動けばいいんだな」と、そのPC専用の”取扱説明書”を内部に作り上げているのです。

そのため、マザーボードやCPUが全く異なるPCにSSDを移してしまうと、OSは記憶している取扱説明書と目の前の現実が違うことに混乱し、「あれ?いつもと部品が違う!どうやって動けばいいんだ?」とパニックに陥り、起動できなくなります。特に、PCの部品たちをまとめる司令塔である「チップセット」がIntel製からAMD製に変わるような、根本的な構成変更の場合は失敗する可能性が非常に高くなります。

もちろん、Windows 10や11は過去のOSに比べてはるかに賢くなっており、多種多様な部品に対応できる汎用のドライバをあらかじめ内蔵しています。そのため、新しいPCで起動した際に「はじめまして!あなたの部品構成を教えてください」と自己紹介を求め、それに合わせて自身の設定を再構成しようと試みます。

この自己再構成機能のおかげで、似たような構成のPCであれば運良く起動することもあります。しかし、それはあくまでOSの頑張りによるラッキーな結果であり、基本的には簡単ではないと理解しておくのが賢明です。

別のPCで起動させるメリット・デメリット

OS入りSSDの載せ替えという手段は、手間を劇的に省けるという大きな魅力がある一方で、見過ごせない深刻なリスクも内包しています。この挑戦に踏み切る前に、メリットとデメリットを正確に理解し、天秤にかけることが極めて重要です。

最大のメリットは、言うまでもなく時間と手間の大幅な削減です。通常、PCを新しくすると、OSのクリーンインストールに数時間、その後、今まで使っていたWordやExcel、ゲームや編集ソフトなど、無数のアプリケーションを一つひとつ再インストールし、ライセンス認証を行い、細かい設定をやり直す…という、想像するだけで気が遠くなるような作業が待っています。

SSDを載せ替えるだけでこの全工程を省略できれば、ブラウザのお気に入りや保存したパスワード、使い慣れた壁紙の設定まで、すべてが維持された状態で、新しいPCでもすぐに以前と全く同じ環境で作業を再開できます。

一方、デメリットは非常に深刻です。最も大きな問題は、再三お伝えしている通り「起動しないリスク」が非常に高いことです。ハードウェアの非互換性が原因で、ブルースクリーン画面が表示されたり、メーカーロゴの画面で起動を繰り返すブートループに陥ったりする可能性があります。

そして、たとえ運良く起動したとしても、古いPCのドライバの残骸が新しいPCの動作と衝突し、原因不明のフリーズやパフォーマンスの低下、特定のソフトだけが落ちるといった、追跡困難なトラブルに悩まされるかもしれません。

これは、様々な部品を無理やりつなぎ合わせた「フランケンシュタイン」のような不安定なシステムを自ら作り出すようなもので、将来的に大きな問題を引き起こす時限爆弾を抱えることにもなりかねません。手軽さの裏には、相応のリスクが伴うことを強く認識しておく必要があります。

| 移行手法 | 主な用途 | 失敗リスク | 作業負荷 | 公式サポート |

|---|---|---|---|---|

| ダイレクトスワップ(直接載せ替え) | 緊急時のデータ救出、類似構成PCへの移行 | 非常に高い | 低 | なし |

| Sysprepによる一般化 | ハードウェアが大きく異なるPCへの移行 | 低い | 高 | あり |

| クリーンインストール | 新規PCのセットアップ、システムのクリーン化 | ほぼゼロ | 非常に高い | あり |

Windows10/11のライセンス認証と移行の注意点

SSDの載せ替えにおいて、技術的な問題と並んで避けて通れないのが、Windowsのライセンス認証という法律的な問題です。PCの基盤であるマザーボードが交換されると、Windowsは「これは契約外の別のPCだ」と判断し、ライセンス認証を無効化します。これは不具合ではなく、Microsoftが定めた仕様です。

ここで最も重要になるのが、お使いのWindowsライセンスの種類です。ライセンスには大きく分けて2種類あり、それぞれルールが全く異なります。

OEM版

DELLやNEC、富士通といったメーカー製PCに最初からインストールされているライセンスです。これは、そのPC本体のハードウェアとセットで提供されるライセンスのため、残念ながら他のPCにライセンスを移して使うことは法規的にも技術的にもできません。

リテール版(パッケージ版)

家電量販店やオンラインストアで、Windows OS単体で購入したライセンスです。こちらは特定のPCに縛られないため、古いPCでの使用を停止することを条件に、新しいPCへライセンスを移行する権利が認められています。

もしお使いのライセンスが移行可能なリテール版であれば、Microsoftアカウントを活用することで手続きをスムーズに進められます。Windows 10や11では「デジタルライセンス」という仕組みが導入されており、これは言わば「ライセンスに持ち主の名前(Microsoftアカウント)を書いておく」ようなものです。

移行前のPCでMicrosoftアカウントにサインインし、ライセンスがアカウントにリンクされていることを確認しておきましょう。これが、ライセンスの所有権を証明する何よりの証拠となります。

その後、新しいPCでSSDを起動させると、ライセンス認証が外れた状態になります。そこで「設定」→「ライセンス認証」へと進み、「トラブルシューティング」を実行。

「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」という項目を選択すると、Microsoftアカウントに紐づいたデバイスリストが表示され、新しいPCでライセンスを再度有効化できます。万が一うまくいかない場合は、Microsoftのサポートに電話で事情を説明することで解決する場合もあります。

ドライバの互換性が起動を左右する

OS入りSSDを別のPCで起動させようとした際の失敗原因として、最も頻度が高く、そして最も厄介なのが「ドライバ」の互換性問題です。ドライバとは、OSがPCに接続された多種多様な部品(ハードウェア)とコミュニケーションをとるための、いわば「通訳」のようなプログラムです。

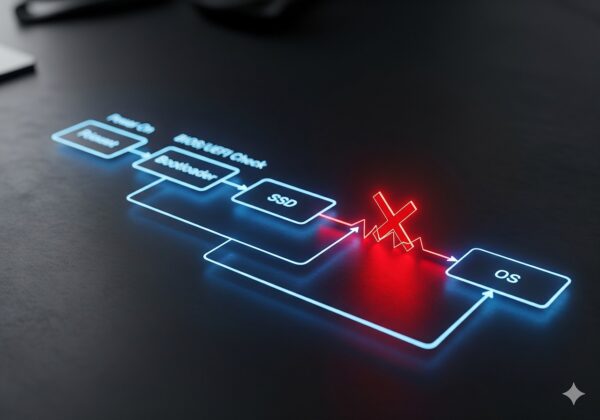

特に重要なのが、マザーボードの頭脳である「チップセット」のドライバや、SSDとのデータ通信を制御する「ストレージコントローラ」のドライバです。これらはWindowsの起動プロセスに直接関わるため、「起動に必須なドライバ(ブートクリティカルドライバ)」と呼ばれます。

Windowsが起動する際、OS(主人公)はまず、いつも頼りにしている執事(ストレージドライバ)を呼び出し、自分の家(SSD)の鍵を開けてもらおうとします。しかし、別のPCに移された環境では、その執事はもう存在しません。OSは途方に暮れ、「起動に必要なディスクにアクセスできません」という状況に陥ってしまうのです。

これが、ブルースクリーンエラーの中でも特に有名な「INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE」が発生する典型的なメカニズムです。たとえ同じIntel製のチップセットを搭載したマザーボードであっても、世代が異なればドライバの仕様も変わるため、この問題は十分に起こり得ます。

仮にWindowsが内蔵する汎用ドライバで運良く起動できたとしても、それはあくまで応急処置。グラフィックボードやサウンドカードなど、他の部品のドライバも合っていないため、画面の解像度が低かったり、音が出なかったり、インターネットに繋がらなかったりと、PCとしてまともに機能しない可能性があります。

安定した動作を取り戻すためには、起動後に新しいPCのマザーボードメーカーの公式サイトから正しいドライバを全てダウンロードしてインストールし、さらに古いPCのドライバの残骸をデバイスマネージャーからクリーンアップするという、地道な作業が不可欠です。

UEFI/BIOS設定の変更が必須になる理由

OSの起動トラブルは、ドライバのようなOS内部の問題だけが原因ではありません。OSが動き出すよりもっと前の段階、PCの電源を入れて一番最初に起動するマザーボード上のプログラム「UEFI/BIOS」の設定がSSDの構成と合っていないと、そもそもOSを読み込む段階にすらたどり-つけません。

UEFI/BIOSは、PCの最も基本的な動作設定を管理する、いわば「PCの憲法」のようなものです。SSDを別のPCに移す際には、この憲法の条文を、SSDに記録されたOSの状態と一致させる必要があります。特に重要なのは以下の3つの設定です。

1. ブートモード (UEFI / レガシー)

PCがOSを起動する方法のルールです。最近のPCはほぼ全てが「UEFI」というデジタル式の最新マニュアルに対応していますが、古いPCだと「レガシー(CSM)」という紙の古いマニュアルで動作していることがあります。

SSDに記録されているOS(本)がデジタル式なのに、PC(本棚)が古い紙のマニュアルしか読めなければ、当然、本を見つけることはできず、「起動できるデバイスが見つかりません」というエラーが出てしまいます。

2. SATA動作モード (AHCI / IDE)

OSがSSDとデータのやり取りをする際の通信プロトコルです。現在、SSDの性能を最大限に引き出す「AHCI」モード(複数の車線を効率よく使う高速道路のようなもの)が標準です。これが古い「IDE」モード(一車線の一般道)に設定されていると、OSはSSDを正しく認識できず、ブルースクリーンを引き起こします。

3. セキュアブート

UEFIのセキュリティ機能で、PCの玄関に立つ屈強なガードマンのようなものです。不正なプログラムの起動を防いでくれますが、引越し直後はOSのブートローダーが「顔なじみ」ではないため、起動をブロックされることがあります。初回起動時は、このガードマンに一時的に休んでもらう(無効化する)のが有効な場合があります。

これらの設定は、PCの電源投入直後に特定のキー([F2]や[Delete]キーなど)を連打することで入れる設定画面で変更します。SSDを載せ替えたら、まずこの設定画面を開き、内容を確認・変更することが、起動を成功させるための絶対的な第一歩と言えるでしょう。

自作PCとメーカー製PCでの注意点の違い

OS入りSSDの載せ替えという挑戦は、お使いのPCがパーツを自由に組み合わせる「自作PC」か、特定のメーカーが製造した「メーカー製PC」かによっても、難易度や注意すべきポイントが大きく変わってきます。

一般的に、自作PCの方がこの作業はやりやすいと言えます。最大の理由は、マザーボードのUEFI/BIOS設定項目がすべてユーザーに解放されていることが多く、前述した「ブートモード」や「SATA動作モード」、「セキュアブート」といった起動の根幹に関わる設定を自由に変更できるからです。また、ケース内のパーツへのアクセスも規格化されており容易なため、SSDの物理的な交換作業自体も比較的スムーズに行えます。

一方、メーカー製PC、特に薄型のノートPCの場合は多くの注意が必要です。メーカー製PCは、ユーザーが余計な設定をいじって壊してしまわないように、UEFI/BIOSの機能が大幅に制限されていることが頻繁にあります。

肝心な設定項目がグレーアウトして変更できなかったり、そもそもメニューに表示されていなかったりするのです。例えば、Intelの高速化技術(Intel VMD/RST)のためにSATA動作モードが特殊な「RAID」モードで固定されていて、標準的なAHCIに変更できないといったケースがこれにあたります。このような場合、特殊な手順を踏まないと設定変更すらできず、スタートラインに立つことすら難しくなります。

さらに、メーカー独自の省電力ユーティリティや特殊なドライバがシステムの深い部分で動作していることもあり、それが標準的なWindows環境とは異なる予期せぬトラブルの原因になることも。物理的なアクセスの困難さも無視できません。

デザイン性を重視した一体型PCや薄型ノートPCでは、そもそもSSDにたどり着くまでの分解作業自体が、高いスキルと専用工具を要求される場合があります。メーカー製PCで挑戦する場合は、より慎重な下調べと入念な準備が不可欠になるでしょう。

OS入りSSDを別のPCで起動できる手順と対処法

- SSD換装で別のPCへ移行する直接的な手順

- SSDクローンによるOSそっくりの移行方法

- 公式推奨のSysprepでOSを一般化する方法

- SSDが起動しない?考えられる主な原因と対処法

- ブルースクリーンエラーが出た時の修復方法

- 作業が捗るSATA-USB変換ケーブルのすすめ

- 最新のM.2 SSDへの換装は可能?

SSD換装で別のPCへ移行する直接的な手順

ここでは、最もシンプルかつ直接的な方法である「ダイレクトスワップ(直接載せ替え)」の具体的な手順を解説します。ただし、この方法は最もリスクが高いことを常に念頭に置き、すべての作業は自己責任で進める覚悟が必要です。

まず、作業を開始する前に、何よりも優先して旧PCのSSDの完全なバックアップを作成してください。これは、万が一の事態に備えるための「命綱」であり、ゲームで言うところの「セーブポイント」です。システム全体をイメージとして丸ごとバックアップしておけば、たとえ起動不能になっても元の状態に復元できます。

手順1:旧PCでの準備

ライセンスが移行可能なリテール版であることを確認し、Microsoftアカウントに紐づけておきます。次に、PCを再起動し、UEFI/BIOS設定画面に入って「ブートモード(UEFI/レガシー)」と「SATA動作モード(通常はAHCI)」の現在の設定を、スマホで写真を撮るなどして正確に記録しておきます。

手順2:物理的な取り付け

新旧両方のPCの電源を完全にシャットダウンし、コンセントから電源ケーブルを抜きます。身体に溜まった静電気をPCケースの金属部分に触れて逃してから、旧PCからSSDを取り外し、新PCのSATAポートと電源コネクタに接続します。

このとき、新PCに他のストレージドライブが接続されている場合は、Windowsのブートマネージャー(起動の案内係)が混乱するのを防ぐため、一時的にそれらのケーブルを抜いておくことを強く推奨します。

手順3:UEFI/BIOS設定

新PCの電源を入れ、すぐに指定キー(多くは[F2]や[Delete]キー)を連打してUEFI/BIOS設定画面に入ります。ここで、先ほど旧PCから記録した「ブートモード」と「SATA動作モード」を、全く同じ設定に手動で変更します。最後に、起動デバイスの優先順位(Boot Order)を、載せ替えたSSDが1番になるように設定し、変更を保存して再起動します。

手順4:起動後の作業

運良くWindowsのデスクトップ画面が表示されたら、まだ安心はできません。最優先で新PCのマザーボードメーカーの公式サイトにアクセスし、最新のチップセットドライバをダウンロードしてインストールします。その後、グラフィック、オーディオ、LANなど他の全てのデバイスドライバを更新し、Windows Updateを完了させます。最後にライセンスの再認証を行えば、一連の作業は完了です。

もしこの過程で起動に失敗した場合は、慌てずに後述するトラブルシューティングの項目を参考にしてください。

SSDクローンによるOSそっくりの移行方法

「クローン」とは、あるSSDの中身をデータ構造そのまま、別のSSDに丸ごとコピー(複製)する作業を指します。これは本のページを文章だけでなく、シミや落書き、ページの質感まで含めて完全に複製するようなもので、主に同じPC内で容量の小さいSSDから大きいSSDへアップグレードする際に頻繁に用いられる手法です。

クローンを作成するには、「Macrium Reflect Free」や「AOMEI Backupper Standard」といった無料で高機能な専用ソフトウェアを利用します。また、コピー先となる新しいSSDをPCに一時的に接続するために、「SATA-USB変換ケーブル」という便利な道具が必須になります。大まかな手順は以下の通りです。

- 新しいSSDをSATA-USB変換ケーブルに接続し、旧PCのUSBポートに差し込みます。

- クローニングソフトを起動し、「コピー元(ソース)」として今現在OSがインストールされている旧SSDを、「コピー先(ターゲット)」としてUSB接続した新しいSSDを選択します。この選択を絶対に間違えないでください。OSのデータが入った大事な原稿を、白紙の紙で上書きしてしまうような致命的なミスになります。

- ソフトウェアの指示に従って、クローン処理を開始します。データの容量やSSDの速度にもよりますが、通常は数十分から数時間かかります。

- クローンが正常に完了したらPCの電源を切り、旧SSDを物理的に取り外して、中身がそっくり同じになった新しいSSDと交換します。

ここで改めて強調しておきたい非常に重要な点があります。それは、クローンはあくまで「完全なコピー」を作る技術であり、別のPCへの移行で根本的な問題となるハードウェアの非互換性を解決してくれる魔法ではない、ということです。

クローンされたSSDは、元のSSDと全く同じドライバ情報やHAL構成を持っています。そのため、これを別のPCに載せ替える際のリスクや注意点は、前述の「ダイレクトスワップ」と何一つ変わりません。クローンは便利な技術ですが、それ自体が別PCへの移行を保証するものではないことを、正しく理解しておく必要があります。

公式推奨のSysprepでOSを一般化する方法

これまで紹介してきた方法は、手軽さの代わりに高いリスクを伴うものでした。しかし、「Sysprep(システム準備ツール)」というMicrosoftが公式に提供しているツールを使えば、そのリスクを劇的に下げることが可能です。これは、OSの引越し前に「一般化」という特別な下準備を行うことで、新しいPC環境へクリーンかつスムーズに適応させる、プロフェッショナル向けのテクニックです。

「一般化」とは、一言で表現するなら「OSの記憶喪失手術」のようなものです。Windowsから、そのPC固有の情報(インストール済みのドライバ、コンピュータ名、セキュリティIDなど)を一旦すべてリセットし、まっさらな状態に戻します。

これにより、OSは特定のPCとの深い結びつきから解放され、「私は誰?ここはどこ?」という状態の、どのPCにでも展開できる汎用的な「マスターイメージ」に生まれ変わります。この一般化されたSSDを新しいPCで起動すると、PCはクリーンインストール直後のように新しいハードウェアを正確に検出し、その構成に最適なドライバを自動でインストールし始めます。これは「OOBE (Out-of-Box Experience)」と呼ばれ、お店から買ってきたPCの箱を初めて開けたときの、あの初期設定画面から始まるプロセスと同じです。

この方法の最大のメリットは、古いドライバの残骸による競合といった、システムの不安定要因を根本から排除できる点です。それでいて、苦労してインストールしたアプリケーションや長年かけて蓄積したユーザーデータ、細かくカスタマイズした設定は全てそのまま保持されます。まさに「クリーンインストールの安定性」と「載せ替えの手軽さ(データ維持)」という、相反する要求を両立させる理想的な方法と言えるでしょう。

ただし、Sysprepは非常に強力なツールであり、一度実行すると元に戻すことはできません。手順もコマンドプロンプトを使うなどやや複雑なため、実行前には必ずシステムの完全なバックアップが必要です。手間と学習コストはかかりますが、最も確実で信頼性の高い移行方法を求めるのであれば、挑戦する価値は十分にあります。

SSDが起動しない?考えられる主な原因と対処法

SSDを新しいPCに載せ替えた後、電源ボタンを押してもWindowsが起動しない場合、パニックにならず、どの段階で失敗しているかを冷静に見極めることが、解決への最も重要な第一歩となります。

まず、黒い画面に「No Bootable Device Found」や「Boot device not found」といった英語のエラーが表示されるケース。これは、UEFI/BIOSがSSDを起動可能なドライブとして認識できていない状態を意味します。

主な原因は、SATAケーブルや電源ケーブルの接続不良といった物理的な問題か、UEFI/BIOSの「起動順序」が間違っている、「ブートモード(UEFI/レガシー)」の設定がSSDと合っていない、といった設定ミスです。まずはPCの電源を落とし、ケーブルの再接続を確認した上で、UEFI/BIOS設定画面に入り、設定を徹底的に見直すことが最初のステップになります。

次に、Windowsのロゴが表示された後でくるくる回り続けたまま進まない、あるいは突然再起動したり、ブルースクリーンになったりする場合。これはOSの読み込み自体は開始されたものの、途中で致命的なエラーに遭遇していることを示します。このケースの9割以上は、前述したドライバの非互換性が原因と考えてよいでしょう。

もう一つよくあるのが、メーカーロゴが消えた後、黒い画面の左上でカーソルだけが点滅している状態。これは「ブートローダー」という、OS本体を起動させるための小さなプログラムが壊れているか、見つからない状態を示唆しています。

この修復は少し専門的になりますが、Windowsのインストールメディア(USBメモリなど)からPCを起動し、「コンピューターを修復する」→「トラブルシューティング」→「コマンドプロンプト」と進み、以下のコマンドを順番に実行することで改善する場合があります。これらはOSまでの道順が書かれた地図を修復・再作成してくれる、力強いおまじないのようなものです。

bootrec /fixmbr(起動の最初の関所を修理)bootrec /fixboot(OSへの入り口のドアを新しくする)bootrec /rebuildbcd(OSまでの地図を再作成する)

落ち着いて原因を切り分け、適切な対処を行うことで、解決の糸口が見つかるはずです。

ブルースクリーンエラーが出た時の修復方法

PCの操作中に突然、画面全体が青くなり白い文字が表示される「ブルースクリーン・オブ・デス(BSOD)」は、多くのユーザーにとって恐怖の対象ですが、これはWindowsが回復不可能なシステムエラーに遭遇した際に、それ以上のダメージを防ぐための緊急停止機能です。そして、画面に表示されるエラーメッセージ(ストップコード)は、問題解決のための重要な暗号(手がかり)となります。

OS入りSSDの載せ替え時に最も遭遇する可能性が高いストップコードが、「INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE」です。これは文字通り「起動デバイスにアクセスできません」という明確なメッセージで、OSが起動に必要な自分自身の本体(SSD)を見失ってしまった状態を示しています。このエラーが出た場合のチェックポイントと対処法は、原因の可能性が高い順に以下の通りです。

- SATA動作モードの不一致:これが圧倒的に最も多い原因です。何よりもまずUEFI/BIOS設定画面に入り、SATA動作モードが「AHCI」に設定されているかを確認・修正してください。これがIDEなど別のモードになっていると、OSはSSDと正しく通信できません。

- ストレージドライバの非互換性:新しいマザーボードのストレージコントローラに対応するドライバがWindows内に存在しないため、SSDを認識できません。

- ブート構成データ(BCD)の破損:OSの起動情報が何らかの理由で壊れてしまっている可能性もあります。

対処法としては、まずUEFI/BIOS設定の見直しが最優先です。それでも改善しない場合は、前項でも紹介したWindowsインストールメディアからの修復を試みます。「スタートアップ修復」を実行すると、軽微なBCDの破損などが自動で修正されることがあります。

それでもダメな場合は、コマンドプロンプトを起動し、chkdsk C: /f /r(ディスクの道路の穴ぼこを修理するコマンド)や、sfc /scannow(OSという建物の壊れた柱を修理するコマンド)を実行することで、ファイルシステムの論理的なエラーを修復できる場合があります。

作業が捗るSATA-USB変換ケーブルのすすめ

OS入りSSDの移行という、やや複雑な作業において、一つ持っておくとその利便性に驚かされる周辺機器が「SATA-USB変換ケーブル」です。これは、SSDやハードディスクといったPC内蔵用のドライブ(SATA規格)を、一般的なUSBケーブルと同じようにPCのUSBポートに外付けで接続できるようにする、非常に便利なアダプターです。

このケーブルの主な使い道は、SSDのクローン作成時です。前述の通り、クローンを作る際にはコピー先となる新しいSSDをPCに接続する必要がありますが、このケーブルがあればUSBポートに挿すだけで簡単に認識させることができます。PCケースを開けて内部の狭い空間でSATAケーブルや電源ケーブルを配線する必要がないため、作業が格段に安全かつ楽になります。

そして、もう一つの非常に重要な役割が、万が一の際の「データ救出」です。もしSSDの載せ替えがうまくいかず、起動を断念し、最終的に新しいPCにWindowsをクリーンインストールすることになったとします。

そんな絶望的な状況でも、このケーブルがあれば、取り外した元のSSDを外付けドライブとして新しいPCに接続し、中から大切な写真や書類、各種設定ファイルを手動でコピーして救い出すことができます。「システムはダメでも、データだけでも無事ならOK」という状況で、最後の砦となってくれる心強いアイテムなのです。

選ぶ際のポイントは、データ転送速度が遅いUSB 2.0ではなく、高速な「USB 3.0」以上に対応していること、そしてSSDの性能を最大限に活かせる「UASPモード」(USB転送のターボ機能のようなもの)に対応している製品を選ぶことです。信頼できるメーカーのものでも数千円程度で購入できるので、救急箱に常備薬を入れておくような感覚で、一つ持っておくことを強くおすすめします。

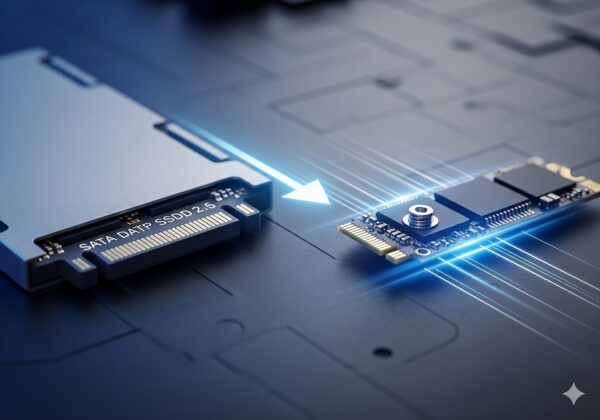

最新のM.2 SSDへの換装は可能?

最近のPCでは、従来の2.5インチサイズのSATA SSDに代わって、より高速な「M.2 NVMe SSD」がストレージの主役になりつつあります。これはマザーボード上の専用スロットに直接差し込む、消しゴムやガムのようなスティック形状をした、非常にコンパクトかつ高性能なSSDです。その速度はSATA SSDとは比較にならず、まるで一般道と新幹線ほどの違いがあります。

もちろん、これまで使っていたSATA SSDから、新しいPCのM.2 SSDへOS環境を移行することも可能です。基本的な考え方や、ドライバの非互換性、ライセンス認証といったリスクは、これまで説明してきたSATA SSD間の移行と全く同じです。クローニングソフトの多くはM.2 SSDへのコピーにも対応しており、SATA SSDからM.2 SSDへOSを丸ごと複製すること自体は技術的に行えます。

ただし、物理的な接続方法や規格が異なるため、いくつか特有の注意点があります。SATA SSDからM.2 SSDへクローンする場合、一時的に両方のSSDを新しいPCに接続する必要があります。

デスクトップPCであれば複数のスロットに空きがあることが多いですが、ノートPCの場合はM.2スロットが一つしかないことも珍しくありません。その場合は、外付けのM.2 SSDケースを別途購入するなど、接続するための道具を追加で用意する必要があります。

また、M.2 NVMe SSDからのOS起動は、最新の起動方式である「UEFIモード」が前提となることがほとんどです。もし元のPCが古い「レガシーモード」で動作していた場合、単にOSをクローンしただけでは起動しない可能性が非常に高いです。

その際は、パーティションの形式を古いMBRから新しいGPTへ変換するなど、より高度で専門的な作業が求められることもあります。M.2 SSDへの換装は、その絶大な高速化の恩恵が大きい分、事前に新旧PCの仕様(特にUEFI/BIOS設定)をより詳しく確認しておくことが、成功の鍵となります。

OS入りSSDを別のPCで起動させるための総括

- OS入りSSDを別PCでそのまま起動させるのは「賭け」であり、成功は保証されない

- 成功の可否は、新旧PCのハードウェア構成の類似性に大きく依存する

- Windowsはインストール時にマザーボードやCPUの構成と深く結びつく

- 特にチップセット(Intel/AMDなど)が異なると失敗リスクは非常に高くなる

- 最大のメリットはOSやアプリの再インストールが不要な点

- デメリットは起動失敗リスクの高さと、起動後のシステム不安定化

- OEM版Windowsライセンスは他のPCへ移行できない

- リテール版ライセンスはMicrosoftアカウント経由で再認証が必要

- ドライバの非互換性は「INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE」ブルースクリーンの主原因

- UEFI/BIOSの「ブートモード」と「SATA動作モード(AHCI)」は新旧PCで一致させる必要がある

- 自作PCは設定変更が容易だが、メーカー製PCは機能が制限されていることがある

- 最も確実な方法は、公式ツール「Sysprep」でOSを「一般化」すること

- 起動しない場合は「bootrec /rebuildbcd」コマンドでブートローダーの修復を試みる

- SATA-USB変換ケーブルはクローン作成やデータ救出に非常に役立つ

- SATA SSDから高速なM.2 SSDへの移行も可能だが、UEFI設定など追加の注意点がある