パソコンを使っていると、突然「ブーン」という大きな音が鳴り響いたり、「カラカラ」といった異音が聞こえてきたりして、作業に集中できなくなった経験はありませんか?その騒音の主な原因は、電源ユニットのファンかもしれません。

パソコン内部の温度を適切に保つために不可欠な部品ですが、負荷がかかったり、経年劣化したりすると、高回転になって騒音を発します。ひどい場合には、コイル鳴きやファンの軸ずれ、最悪ファンが止まることも。

この記事では、電源ユニットのファンがうるさい原因から、自分でできる予防・対策、静音性に優れたおすすめ電源ユニットの選び方、さらにはファンレスという選択肢まで、あなたの悩みを解決するための情報を網羅的に解説していきます。

- 電源ユニットのファンがうるさくなる主な原因

- 「カラカラ」「ブーン」といった異音の種類と危険度

- 自分でできる具体的な対処法と日頃からの予防策

- 静音性を重視した電源ユニットの選び方のポイント

電源ユニットのファンがうるさい?原因と異音を解説

- 電源ユニットのファンがうるさい主な原因

- 「ブーン」「カラカラ」など異音の種類

- ファンの軸ずれによる異音の仕組み

- 高負荷や温度上昇によるファンの高回転

- 「ジー」というコイル鳴きは故障?

電源ユニットのファンがうるさい主な原因

電源ユニットのファンがうるさくなる原因は、一つとは限りませんが、主なものとしては「ホコリの蓄積」と「経年劣化」が挙げられます。

パソコンは内部の熱を外に逃がすために、ファンを使って空気を取り込んでいます。このとき、空気と一緒にホコリやチリも吸い込んでしまうのです。長年使っていると、このホコリがファンの羽根やその周辺にびっしりと溜まっていきます。

ホコリが溜まると、ファンの回転バランスが崩れたり、空気の流れが妨げられたりして、冷却効率が低下します。結果として、パソコンは内部を冷やそうとファンをより高速で回転させるため、「ブーン」という大きな音が発生しやすくなるのです。

もう一つの原因である経年劣化は、ファンの回転を支える「ベアリング」という部品の摩耗が関係しています。ベアリングは、ファンの軸がスムーズに回転するための重要なパーツですが、長時間の使用で潤滑油が切れたり、部品そのものがすり減ったりします。

すると、軸がブレてしまい、「カラカラ」「ガリガリ」といった異音や振動を引き起こす原因となります。特に、5年以上同じ電源ユニットを使い続けている場合は、この経年劣化を疑ってみる必要があるでしょう。

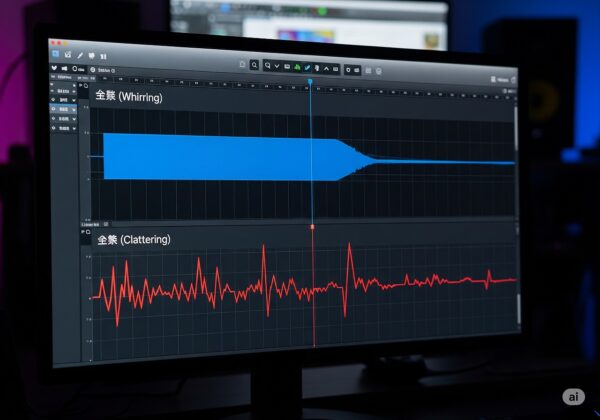

「ブーン」「カラカラ」など異音の種類

電源ユニットから聞こえるファンの音には、いくつかの種類があり、音によって原因や緊急性が異なります。代表的な音を理解しておくと、トラブルの切り分けに役立ちます。

まず、「ブーン」という低く唸るような音。これは、ファンが高速で回転している時に発生する風切り音です。特にパソコンの起動時や、動画編集、ゲームといった高い負荷がかかる作業をしている際は、内部の温度が上昇しやすいため、ファンが高速回転して音が大きくなるのは正常な動作の範囲内です。ただし、以前と比べて明らかに音が大きくなった、または常に大きな音が鳴り続ける場合は、前述のホコリの蓄積によって冷却効率が落ちている可能性が考えられます。

次に、「カラカラ」「カタカタ」「ガリガリ」といった、何かが接触しているような異音。これは、ファン内部の異常を示す危険なサインです。原因としては、ファンの羽根が内部のケーブルに接触している、あるいは経年劣化による軸ずれやベアリングの破損が考えられます。この音を放置すると、ファンが突然停止し、電源ユニットが冷却できずに高温になり、パソコン全体の故障につながる恐れがあるため、早急な対処が必要です。

ファンの軸ずれによる異音の仕組み

「カラカラ」や「カタカタ」といった異音の大きな原因となるのが、ファンの「軸ずれ」です。これは、ファンの中心にある回転軸が、本来あるべき正しい位置からズレてしまう現象を指します。

ファンのモーター部分は、軸を滑らかに回転させるために「ベアリング」という部品で支えられています。このベアリングには潤滑油が使われていますが、長期間の使用による熱やホコリの影響で潤滑油が劣化したり、乾いてしまったりします。潤滑を失ったベアリングは摩耗が進み、軸をしっかりと固定できなくなります。その結果、回転軸に微細なブレが生じ、ファンが回転するたびに振動したり、周辺の部品に接触したりして「カラカラ」という異音が発生するのです。

軸ずれが進行すると、ファンは正常な回転を維持できなくなり、冷却性能が著しく低下します。また、異常な振動は他のパーツへ悪影響を及ぼす可能性も否定できません。もし、グリスアップ(潤滑油の再塗布)のようなメンテナンスで改善しない場合は、ファン自体、あるいは電源ユニット全体の寿命が近いサインと捉え、交換を検討するのが賢明と言えるでしょう。

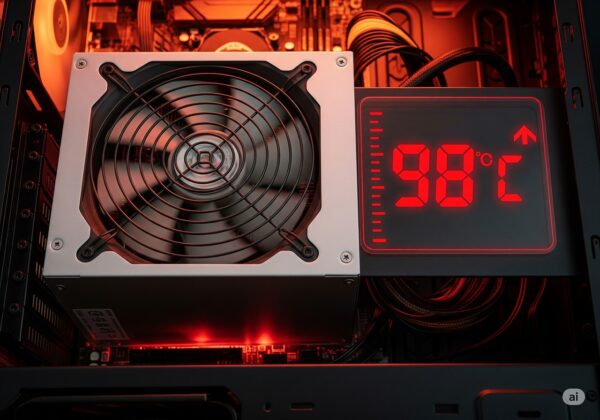

高負荷や温度上昇によるファンの高回転

特に異音がするわけではないけれど、ファンの回転音が急に大きくなった、という経験はありませんか?これは、パソコンに高い負荷がかかり、内部の温度が上昇したことが原因である可能性が高いです。

CPUやグラフィックボード(GPU)は、パソコンの「頭脳」にあたるパーツで、動画のエンコードや最新の3Dゲームなどを実行する際に大量の計算処理を行います。処理が複雑になるほど、これらのパーツは多くの電力を消費し、それに伴って高い熱を発生させます。パソコンには、内部の温度が一定以上に上がると、各パーツの性能を落としたり、最悪の場合はシャットダウンしたりして、熱による故障から自身を守る仕組みが備わっています。

そうなる前に、パソコンは内部に溜まった熱を外へ排出しようと、CPUファンやケースファン、そして電源ユニットのファンなど、すべての冷却ファンを高速で回転させます。ファンの回転数が上がれば、それだけ風切り音も大きくなるため、「フォー」「ブーン」といった騒音として認識されるのです。これはパソコンの正常な冷却機能が働いている証拠ですが、頻繁に高回転になる場合は、PCケース内のエアフロー(空気の流れ)を見直したり、より冷却性能の高いパーツに交換したりすることも有効な対策となります。

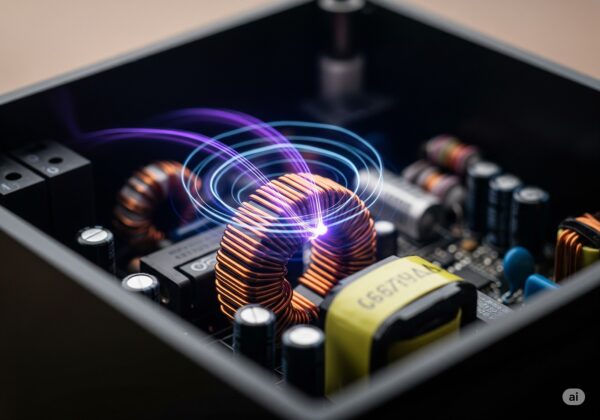

「ジー」というコイル鳴きは故障?

ファンの回転音とは別に、「ジー」「キー」「キュルキュル」といった、虫の鳴き声のような甲高い音が聞こえてくることがあります。これは「コイル鳴き」と呼ばれる現象で、電源ユニット内部にあるコイルなどの電子部品が、電流が流れる際に微細に振動することで発生します。

コイル鳴きは、電源ユニットに限らず、グラフィックボードなどでも発生することがあります。この現象は、部品の個体差や組み合わせによって発生しやすく、必ずしも故障の兆候というわけではありません。そのため、音が聞こえるからといって、すぐにパソコンが壊れてしまう心配は少ないでしょう。多くのメーカーも、コイル鳴きは製品の仕様の範囲内としており、保証の対象外となることがほとんどです。

ただし、この高周波音は人によっては非常に不快に感じられ、作業への集中を妨げる原因にもなります。また、以前は鳴っていなかったのに急に鳴り始めた、音がどんどん大きくなっている、といった場合は、コンデンサの劣化など、別の問題を抱えている可能性も考えられます。音の大きさが我慢できないレベルであれば、他の原因も考慮しつつ、電源ユニットの交換を検討するのが精神衛生上も良い選択かもしれません。

うるさい電源ユニットファンの対処法と予防・対策

- ファンがうるさい時にまず試したい対処法

- ファンが止まる前に!交換も視野に入れよう

- 静音性を追求するならファンレス電源という選択肢

- うるさくなる前の予防・対策とメンテナンス

- おすすめの静音電源ユニットの選び方

ファンがうるさい時にまず試したい対処法

電源ユニットのファンがうるさいと感じたら、専門業者に相談する前に、まず自分で試せる対処法がいくつかあります。最も効果的で基本的なのが、内部のクリーニングです。

まず、必ずパソコンの電源を完全にシャットダウンし、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。感電やショートを防ぐため、非常に重要な手順です。その後、数分待ってからPCケースの側面パネルを開け、電源ユニットのファン周辺を確認します。ホコリがびっしりと付着している場合は、エアダスターを使って吹き飛ばしましょう。

掃除機で直接吸い込むと、静電気でパーツを破損させる恐れがあるため、避けた方が無難です。特にファンの羽根や吸気口、排気口を入念に掃除することで、空気の流れが改善され、ファンの回転数が落ち着き、音が静かになる可能性があります。

また、ソフトウェアの面からのアプローチも有効です。使用していないアプリケーションを終了させたり、同時に開くブラウザのタブを減らしたりするだけでも、CPUへの負荷が軽減され、結果としてパソコン内部の発熱が抑えられます。

Windowsの「タスクマネージャー」などで、どのアプリがCPUに負荷をかけているか確認し、不要なものは停止させましょう。これらの対処法で改善しない場合は、より深刻な問題を考える必要があります。

ファンが止まる前に!交換も視野に入れよう

ファンの異音を放置し続けた結果、最終的にファンが完全に止まってしまうことがあります。これは非常に危険な状態で、電源ユニットが冷却されずに内部の温度が急上昇し、コンデンサの破裂や発火といった重大な故障につながる恐れがあります。

「カラカラ」という異音が続く、ファンから焦げ臭い匂いがする、あるいは目視でファンが回転していないことを確認した場合は、すぐにパソコンの使用を中止し、電源ユニットの交換を検討してください。電源ユニットの交換は、自作PCの経験がある方ならそれほど難しい作業ではありません。

古い電源から伸びているケーブルを各パーツ(マザーボード、グラフィックボードなど)から丁寧に取り外し、本体をケースに固定しているネジを外します。そして、新しい電源を逆の手順で取り付けていくだけです。

ただし、PCケースのサイズによっては作業がしにくかったり、ケーブルの接続先が分からなくなったりすることもあります。BTOパソコンの場合は、自分でパーツを交換するとメーカー保証の対象外になるリスクもあるため注意が必要です。

作業に自信がない場合や、原因の特定が難しいと感じたときは、無理をせずに専門の修理業者に相談するのが最も安全で確実な方法と言えるでしょう。

静音性を追求するならファンレス電源という選択肢

パソコンの静音性を極限まで高めたい、という方には「ファンレス電源ユニット」という選択肢があります。その名の通り、冷却ファンを搭載していない電源ユニットのことです。

ファンレス電源は、冷却ファンが無いため、当然ながらファンの回転音や風切り音は一切発生しません。騒音の原因となる物理的な可動部品がないため、完全な無音動作を実現できるのが最大のメリットです。音楽制作(DTM)や静かな書斎での作業など、少しの音も気にしたくないという環境には最適です。冷却は、ヒートシンクと呼ばれる大きな金属製の放熱板などを利用して、自然な空気の対流で行います。

一方で、デメリットも存在します。まず、ファンによる強制的な冷却ができないため、冷却性能はファン付きモデルに劣ります。そのため、高負荷な作業を長時間続けると熱がこもりやすく、PCケース全体のエアフローをしっかりと確保する必要があります。

また、構造が特殊で製造コストがかかるため、同じ容量のファン付き電源と比べて価格が高価になる傾向があります。選択できる製品のラインナップも、特に大容量のモデルは限られているため、ハイスペックな構成のPCには向かない場合もあります。静音性という大きなメリットと、これらのデメリットを天秤にかけて導入を検討する必要があるでしょう。

うるさくなる前の予防・対策とメンテナンス

電源ユニットのファンがうるさくなってから対処するのではなく、日頃から簡単なメンテナンスを心がけることで、トラブルを未然に防ぎ、製品の寿命を延ばすことができます。

最も重要なのは、やはり定期的なホコリの掃除です。半年に1回から1年に1回程度、PCケースを開けて内部のホコリをエアダスターで吹き飛ばす習慣をつけましょう。特に、パソコンを床に直接置いているとホコリを吸い込みやすいため、少し高さのある台の上に設置するだけでも効果があります。また、PCケースの吸気口にホコリフィルターが付いている場合は、こまめに取り外して清掃することも大切です。

PCの設置環境も重要です。壁際にぴったりとくっつけたり、棚の中に押し込んだりすると、空気の流れが滞って内部に熱がこもりやすくなります。PCの周囲、特に背面には十分なスペースを確保し、通気性を良くしておきましょう。夏場など室温が高い環境では、エアコンで部屋の温度を下げることもパソコンの冷却を助ける上で有効です。こうした地道な予防策が、結果的にファンの無駄な高回転を防ぎ、静かで快適なパソコン環境を維持することにつながります。

おすすめの静音電源ユニットの選び方

もし電源ユニットの交換を決めたなら、次は「静音性」を重視した製品を選びたいところです。いくつかのポイントを押さえることで、静かで安定した電源ユニットを見つけることができます。

一つ目のポイントは「80 PLUS認証」のグレードです。これは電源の電力変換効率を示す認証で、StandardからTitaniumまでランクがあります。効率が良いほど電力のロスが少なく、発熱も小さくなります。発熱が少なければ、ファンが高速で回転する必要も減るため、結果的に静音につながります。Gold認証以上のモデルを選ぶと、効率と価格のバランスが良いでしょう。

二つ目のポイントは「セミファンレス機能」の有無です。これは、PCの負荷が低い状態(Webサイトの閲覧や文章作成など)ではファンを完全に停止させ、無音状態を保つ機能です。負荷が高くなり、温度が一定以上に上昇すると自動でファンが回転を始めるため、静音性と冷却性能を両立できます。最近の多くの静音モデルに搭載されている人気の機能です。

最後に、信頼できるメーカーの製品を選ぶことも重要です。保証期間が長い(5年〜10年)製品は、それだけメーカーが品質に自信を持っている証拠です。レビューサイトなどで、実際に使用している人の静音性に関する評価を参考にするのも良い方法です。

「電源 ユニット ファン うるさい」問題の総まとめ

- 電源ファンの騒音原因は主にホコリの蓄積と経年劣化である

- 「ブーン」という音は高回転時の風切り音で、正常な場合もある

- 「カラカラ」という異音は物理的接触や故障のサインで危険度が高い

- ファンの軸がズレると振動し、異音が発生する

- 高負荷作業による発熱で、冷却のためファンは高速回転する

- 「ジー」というコイル鳴きは必ずしも故障ではないが不快な場合がある

- 対処法の基本は電源を切り、エアダスターで内部を清掃すること

- ソフトウェアの負荷を減らすことも発熱抑制に繋がる

- 異音が改善しない、またはファンが停止した場合は交換が必要

- 自分で交換が難しい場合は無理せず専門業者に依頼するべき

- 究極の静音性を求めるならファンレス電源も選択肢の一つ

- ファンレス電源は高価で冷却に工夫が必要というデメリットもある

- 日頃から定期的な清掃と通気性の良い設置環境を保つことが重要

- 静音電源を選ぶ際は「80 PLUS Gold以上」「セミファンレス機能」が目安

- メーカーの保証期間の長さも製品の信頼性を判断する材料になる