「毎日使うものだから、ちょっと良いものが欲しいな」

PC作業をする人なら、一度は高級キーボードの存在が気になったことがあるのではないでしょうか。でも、数千円で買えるキーボードがある一方で、数万円もする高級キーボードは一体何が違うのか、なぜそんなに高いのか、疑問に思いますよね。

この記事では、そんな「高級キーボードって何が違うの?」という疑問に徹底的にお答えします。高い理由から、具体的なメリット・デメリット、そして後悔しないための選び方まで、わかりやすく解説。

静電容量無接点方式とメカニカルの違いといった専門的な話から、HHKBやREALFORCEといった人気メーカーの比較、仕事やプログラミング、ゲーミングといった用途別のおすすめ、さらにはおしゃれなカスタマイズまで、気になる情報を網羅しました。ワイヤレス接続やMac対応、価格相場、どこで試し打ちできるかといった購入前の不安も解消します。この記事を読めば、あなたにぴったりの一台が見つかるはずです。

-

高級キーボードと安価な製品の根本的な違い

-

あなたに合ったキーボードの具体的な選び方

-

HHKBやREALFORCEなど人気メーカーの特徴

-

購入前に知っておくべき注意点と試し打ちの重要性

高級キーボードと安いものの違いは何か?

-

高級キーボードが高い理由と価格相場

-

高級キーボードのメリット・デメリット

-

疲れにくい効果は本当?

-

心地よい打鍵感・打鍵音と静音性

-

メカニカルと静電容量無接点の違い

-

おしゃれにカスタマイズできるキーキャップ

-

ワイヤレス(Bluetooth)接続の利便性

高級キーボードが高い理由と価格相場

「なんでキーボードに数万円もするの?」と疑問に思うかもしれませんね。結論から言うと、高級キーボードが高いのは、使われている部品の品質、精密な内部構造、そして開発にかかるコストが、安いキーボードとは全く違うからです。

安いキーボードの多くは「メンブレン式」といって、一枚のシート状のスイッチを使っています。大量生産しやすくコストを抑えられますが、どうしても打鍵感がフニャフニャしたり、耐久性が低かったりします。

一方、高級キーボードはキー一つひとつに独立したスイッチ機構(メカニカル式や静電容量無接点方式など)が搭載されています。これにより、確実で心地よい打鍵感と、何千万回もの打鍵に耐える高い耐久性を実現しているのです。こうした高品質な部品と精密な設計が、価格に反映されているというわけですね。

価格相場としては、以下のように分かれています。

| 価格帯 | 目安 | 代表的なモデル |

|---|---|---|

| エントリー高級 | 20,000円~30,000円 | REALFORCE R3S, Logicool MX KEYS S |

| ミドル高級 | 30,000円~40,000円 | HHKB Professional HYBRID Type-S |

| プレミアム高級 | 40,000円~ | HHKB Studio, Keychron Q1 Max |

まずはエントリークラスから試してみるのも良いですし、どうせならとプレミアムクラスに投資するのも一つの手です。

高級キーボードのメリット・デメリット

高級キーボードに乗り換えると、どんな良いことがあるのでしょうか。もちろん、良いことばかりではないので、メリットとデメリットの両方を見ていきましょう。

最大のメリットは、やはりタイピング体験が劇的に向上することです。具体的には、以下のような点が挙げられます。

-

長時間の作業でも疲れにくい

-

心地よい打鍵感でタイピングが楽しくなる

-

ミスタッチが減り、入力精度と速度が上がる

-

耐久性が高く、長く愛用できる

毎日何時間もキーボードを叩くプログラマーやライターにとって、「疲れにくい」という点は非常に大きな魅力です。仕事のストレスが少し減るだけで、パフォーマンスは大きく変わってきます。

一方で、デメリットもしっかり理解しておく必要があります。

-

価格が高い

-

モデルによっては打鍵音が大きく、使う場所を選ぶ

-

特殊なキー配列のモデルは慣れが必要

最も大きな壁は、やはり価格でしょう。数万円の出費は決して安くありません。また、HHKBのように一般的なキーボードと配列が違うモデルは、慣れるまで少し時間が必要です。ただ、これらのデメリットを乗り越えた先には、快適なタイピングライフが待っていると言えるでしょう。

疲れにくい効果は本当?

「高級キーボードは疲れにくいって聞くけど、本当なの?」という疑問、よくわかります。結論から言うと、これは本当です。その理由は、キー入力の仕組みにあります。

多くの高級キーボードは、キーを一番下までグッと押し込まなくても、途中までの深さで入力が認識されるように設計されています。この入力認識点を「アクチュエーションポイント」と呼びますが、これが浅いことで、タイピングに必要な指の力が少なくて済むのです。つまり、一つひとつのキーを打つ際の指の運動量が減り、結果として長時間使っても疲れにくくなる、というわけです。

さらに、東プレのREALFORCEに採用されている「変荷重」という面白い仕組みもあります。これは、力の弱い小指や薬指で打つキーは軽く、力の強い人差し指や中指で打つキーは少し重く設定されているものです。これにより、それぞれの指が持つ力の強さに合った、ごく自然なタイピングが可能になります。

こうした細やかな設計の積み重ねが、「疲れにくい」という効果を生み出しているのです。毎日長時間PCに向かう人ほど、この効果をはっきりと実感できるはずです。

心地よい打鍵感・打鍵音と静音性

高級キーボードの魅力として外せないのが、心地よい「打鍵感」と「打鍵音」です。これは単なる性能ではなく、タイピングの楽しさに直結する、いわば感性の部分ですね。

この打鍵感や打鍵音は、キーボードの心臓部である「キースイッチ」の種類によって大きく変わります。例えば、静電容量無接点方式のHHKBやREALFORCEは、「スコスコ」「コトコト」といった表現がされる、非常に滑らかで上品な打鍵感が特徴です。底打ち感も柔らかく、指への負担が少ないのもポイントです。

一方、メカニカルキーボードは、使われている「軸」の種類によって多種多様なキャラクターを持ちます。

-

青軸:カチッカチッとした明確なクリック音と感触が特徴。タイプライターのような感覚。

-

茶軸:コクッコクッという軽いクリック感。音と感触のバランスが良い万能タイプ。

-

赤軸:クリック感がなく、スッとキーが下りていくリニアな感触。静かでスムーズ。

このように、自分の好みに合わせて選べるのが面白いところです。

もちろん、「音は静かな方がいい」というニーズにも応えられています。HHKBの「Type-S」モデルやREALFORCEの静音モデルは、オフィスのような静かな環境でも気兼ねなく使えるように設計されており、打鍵感の良さと静音性を見事に両立させています。

メカニカルと静電容量無接点の違い

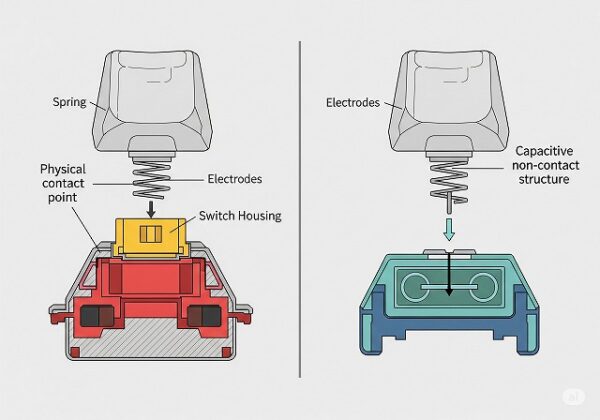

高級キーボードの話になると必ず出てくる「メカニカル」と「静電容量無接点」。この二つは何が違うのでしょうか。一番大きな違いは、「どうやってキー入力を認識しているか」という仕組みにあります。

メカニカルキーボードは、その名の通り「機械式」です。キーを押すと、内部にある物理的なスイッチがカチッと接触し、電気が流れることで入力を検知します。イメージとしては、部屋の照明スイッチのようなものです。物理的な接点があるため、打鍵感や音がハッキリしているのが特徴。また、このスイッチ部分(軸)を交換できる「ホットスワップ」対応モデルなら、後から打鍵感をカスタマイズすることも可能です。

一方、静電容量無接点方式は、物理的な接点がありません。キーを押し下げると、内部にある円錐スプリングが縮み、電極同士の距離が近づきます。このときの静電気の容量の変化をセンサーが検知して、「キーが押された」と判断する仕組みです。接点がないため、原理的に摩耗が起こらず、非常に高い耐久性を誇ります。また、チャタリング(一度しか押していないのに二重に入力されるエラー)が起きにくいのも大きなメリットです。「スコスコ」と表現される独特の滑らかな打鍵感は、この仕組みから生まれています。

| 項目 | メカニカルキーボード | 静電容量無接点方式キーボード |

|---|---|---|

| 入力検知 | 物理的なスイッチの接触 | 静電容量の変化 |

| 打鍵感 | 多様(軸による) | 滑らかで独特(スコスコ) |

| 耐久性 | 高い | 非常に高い |

| 代表例 | Keychron, Filco | HHKB, REALFORCE |

どちらが優れているというわけではなく、それぞれに良さがあります。自分の好みの打鍵感がどちらに近いかで選ぶのが良いでしょう。

おしゃれにカスタマイズできるキーキャップ

高級キーボードの楽しみは、使うだけではありません。「育てる」楽しみ、つまりカスタマイズができるのも大きな魅力の一つです。その代表格が「キーキャップ」の交換です。

キーキャップとは、文字が印字されているキーの頭の部分のこと。特にメカニカルキーボードの多くは、このキーキャップを取り外して、市販されている別のデザインのものに付け替えることができます。

これにより、世界に一つだけの自分好みのキーボードを作り上げることが可能です。例えば、キーの色を好きなカラーリングに変えてみたり、文字が印字されていない無刻印のキャップでシックにまとめたり、あるいはユニークなイラストが描かれた「アートキーキャップ」をアクセントとして一つだけ付けてみたり。楽しみ方は無限大です。

また、見た目だけでなく、キーキャップの素材によって手触りや打鍵感が変わるのも面白いポイント。一般的には、ツルツルした手触りの「ABS樹脂」と、サラサラ(ザラザラ)した手触りで耐久性の高い「PBT樹脂」の2種類が主流です。素材を変えるだけで、タイピングの感触も変わるので、奥が深い世界ですね。

このように、性能だけでなく見た目にもこだわりたい、自分だけの「おしゃれ」な一台が欲しいという人にとって、キーキャップのカスタマイズは最高の遊びになるでしょう。

ワイヤレス(Bluetooth)接続の利便性

最近の高級キーボードでは、ワイヤレス(Bluetooth)接続に対応したモデルが人気を集めています。その最大のメリットは、何と言ってもデスク周りがスッキリすることです。

ケーブルがなくなるだけで、デスクの上が驚くほど広々と感じられ、掃除も楽になります。また、キーボードの置き場所を自由に動かせるので、その日の気分や作業内容に合わせて最適なポジションでタイピングできるのも嬉しいポイントです。

さらに、複数のデバイスを切り替えて使える「マルチペアリング機能」も非常に便利。例えば、HHKBの「HYBRID」モデルなら、ボタン一つで接続先を瞬時に切り替えられます。これにより、仕事用のノートPC、私物のデスクトップPC、そしてタブレットといった複数の機器を、たった一台のキーボードでシームレスに操作することが可能になります。いちいちケーブルを抜き差ししたり、設定をやり直したりする手間から解放されるのです。

もちろん、デメリットとして充電の手間がかかることや、ごくわずかな入力遅延が気になる場合がある(特にシビアな操作が求められるオンラインゲームなど)といった点はありますが、それを補って余りある快適さが得られます。ケーブルの煩わしさから解放されたい人には、ワイヤレス対応モデルが断然おすすめです。

高級キーボードの選び方で後悔しないために何が違うか

-

仕事・プログラミング用途のおすすめ

-

ゲーミング用途のおすすめ

-

おすすめメーカーとHHKB・REALFORCE比較

-

Mac対応モデルの選び方

-

どこで売ってる?試し打ちの重要性

-

後悔しないための最終チェックポイント

仕事・プログラミング用途のおすすめ

毎日長時間キーボードに向き合う仕事やプログラミング用途では、「疲れにくさ」と「打鍵の正確性」、そしてオフィスで使うなら「静音性」がキーボード選びの重要なポイントになります。

この用途で絶大な人気を誇るのが、やはりHHKBやREALFORCEといった静電容量無接点方式のキーボードです。滑らかで軽い打鍵感は指への負担が少なく、長時間のタイピングでも疲れが溜まりにくいのが特徴。ミスタッチも減るので、集中力を維持しやすくなります。

具体的なおすすめモデルは以下の通りです。

| モデル名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| HHKB Professional HYBRID Type-S | 静音性に優れたコンパクトモデル。独自のキー配列が多くのプログラマーに愛されている。 | とにかく効率を追求するプログラマー、ミニマルなデスク環境が好きな人。 |

| 東プレ REALFORCE R3S | 標準的な日本語配列で誰でも使いやすい。変荷重モデルもあり、究極の疲れにくさを追求できる。 | 初めて高級キーボードを使う人、一般的な配列から変えたくない人。 |

| Logicool MX KEYS S | 薄型のパンタグラフ式。複数デバイスとの連携機能が強力で、バックライトも便利。 | 複数のPCやOSを切り替えて使う人、静かで軽快な打鍵感が好きな人。 |

特にプログラマーの間では、コンパクトでホームポジションから手を動かさずに多くの操作ができるHHKBが「最終到達点」とまで言われることもあります。一方、Excel作業などで数字入力が多い場合は、テンキー付きのREALFORCEが便利でしょう。自分の作業スタイルに合った一台を選ぶことが、仕事の効率を上げる一番の近道です。

プログラマーにとって、毎日の作業を支えるキーボードは、まさに仕事の“相棒”ともいえる存在です。タイピングのしやすさや打鍵感、レイアウトの相性ひとつで、作業効率や快適さが大きく変わってきます。「キーボード おすすめ プログラマ」と検索してこの[…]

ゲーミング用途のおすすめ

ゲーミング用途でキーボードを選ぶ場合、仕事用とは少し違った視点が必要になります。重要になるのは、「反応速度」「キーの同時押し認識(Nキーロールオーバー)」「カスタマイズ性」の3つです。

一瞬の操作が勝敗を分けるゲームの世界では、キーを押してからPCに信号が伝わるまでのわずかな遅延も許されません。そのため、反応速度に優れたメカニカルキーボードが主流となっています。また、複数のキーを同時に押す場面が多いため、押したキー全てを正確に認識する「Nキーロールオーバー」機能は必須と言えるでしょう。

具体的なおすすめモデルはこちらです。

| モデル名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| Keychron Q1 Max | ホットスワップ対応でキースイッチを自由に交換可能。自分だけの最強キーボードを作れる。 | 打鍵感や性能を徹底的にこだわりたいカスタマイズ好きのゲーマー。 |

| Razer BlackWidow V3 TKL | ゲーミングデバイスの超定番メーカー。高速な応答性と専用ソフトによる多彩な設定が魅力。 | eスポーツのプロも使うような、実績のあるキーボードを使いたい人。 |

| Filco Majestouch Convertible 3 | 質実剛健な作りで高い耐久性を誇る。安定した打鍵感で、長く使える相棒になる。 | 派手さよりも、堅実な性能と信頼性を重視するゲーマー。 |

打鍵感の好みも重要です。キーがスッと入る「赤軸(リニア)」は、素早い連続入力がしやすいため人気があります。また、最近ではアクチュエーションポイント(入力認識点)を調整できるモデルも登場しており、自分のプレイスタイルに合わせて極限まで最適化することが可能です。

おすすめメーカーとHHKB・REALFORCE比較

高級キーボードの世界には、それぞれ個性的な強みを持つメーカーが存在します。ここでは代表的な5つのメーカーと、特によく比較されるHHKBとREALFORCEの違いを解説します。

| メーカー | 特徴 | 価格帯の目安 |

|---|---|---|

| PFU (HHKB) | プログラマー向けの最高級ブランド。独自のコンパクト配列と静電容量無接点方式が象徴。 | 35,000円~ |

| 東プレ (REALFORCE) | 静電容量無接点方式のパイオニア。品質と耐久性に定評がある日本の老舗。 | 20,000円~ |

| Keychron | カスタマイズ性の高いメカニカルキーボードで人気急上昇中。デザイン性も高い。 | 25,000円~ |

| Logicool | 多機能でコストパフォーマンスに優れた製品が多い世界的な周辺機器メーカー。 | 15,000円~ |

| Filco | 堅実な作りのメカニカルキーボードで知られる日本の専門メーカー。 | 18,000円~ |

この中でも、「HHKB」と「REALFORCE」はどちらも静電容量無接点方式を採用した日本のトップブランドですが、その個性は大きく異なります。

-

HHKB:キーの数を最小限に絞ったコンパクトな配列が最大の特徴。「Control」キーが「A」の横にあるなど、プログラマーの思考に合わせて最適化されています。万人向けではありませんが、ハマる人には唯一無二の存在です。

-

REALFORCE:一般的なキーボードに近い標準的な配列を採用しており、誰でもすぐに馴染めるのが強み。テンキー付きモデルや変荷重モデルなど、ラインナップが豊富なのも魅力です。オフィスでの使用も想定した、まさに「優等生」なキーボードと言えます。

どちらを選ぶかは、「新しい配列に挑戦してでも効率を追求したいか(HHKB)」、「慣れた配列のまま最高品質を味わいたいか(REALFORCE)」という思想の違いで決めると良いでしょう。

Mac対応モデルの選び方

Macユーザーが高級キーボードを選ぶ際には、一つ注意点があります。それは、WindowsとMacではキーボードの「修飾キー」(CommandやOptionなど)の並びが違う、という点です。

Windows用のキーボードをそのままMacに繋いでも使えはしますが、キーの役割が刻印と違うため、非常に混乱してしまいます。これを解決するためには、Macに正式対応したモデルを選ぶことが重要です。

選び方のポイントは2つあります。

-

Macモードが搭載されているか HHKBやKeychronの多くのモデルには、本体のスイッチやキー操作で「Macモード」に切り替える機能が備わっています。これをONにすると、自動的にキー配列がMac用に最適化されるため非常に便利です。キーキャップにも、Windows用とMac用の両方の刻印がされていることが多いです。

-

専用ソフトウェアでキー割り当てを変更できるか Logicoolのキーボードなどは、専用のソフトウェア「Logi Options+」を使って、各キーの役割を自由に変更できます。これにより、自分の最も使いやすいようにカスタマイズすることが可能です。

購入前には、製品の仕様表で「対応OS」にmacOSが含まれているか、そして「Mac用配列」や「キーマップ変更機能」の有無を必ず確認しましょう。これさえ押さえておけば、Macでも快適なタイピング環境を構築できます。

どこで売ってる?試し打ちの重要性

ここまで色々なキーボードを紹介してきましたが、スペックやレビューを読むだけではわからないのが「打鍵感」です。こればかりは、個人の好みが大きく影響するため、実際に触ってみるのが一番です。

では、どこで試し打ち(試打)ができるのでしょうか。おすすめは、大型の家電量販店やPC専門店です。

-

ヨドバシカメラ

- ヤマダデンキ

-

ビックカメラ

-

ソフマップ

-

ツクモ

-

パソコン工房

これらの店舗には、たいていキーボードコーナーが設けられており、HHKBやREALFORCE、ゲーミングキーボードなど、さまざまなモデルが展示されています。気になっているキーボードを心ゆくまで触ってみて、キーの重さ、音の大きさ、本体の質感などを自分の指と耳で確かめてみてください。

「Aのキーボードは好きだけど、Bはちょっと指が疲れるな」「思ったより音が大きいから家では使いにくいかも」といった、ネットの情報だけでは得られないリアルな発見が必ずあります。高い買い物だからこそ、この「試し打ち」というステップは絶対に省略しないことを強くおすすめします。もし近くに店舗がない場合は、YouTubeなどで「(キーボード名) 打鍵音」と検索して、レビュー動画を参考にするのも一つの手です。

後悔しないための最終チェックポイント

最後に「こんなはずじゃなかった!」という後悔を防ぐためのチェックポイントを確認しておきましょう。どんなに打鍵感が気に入っても、基本的な仕様が自分の使い方に合っていなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

以下のリストを指差し確認してみてください。

-

キー配列は大丈夫? → 日本語配列(JIS)か英語配列(US)か。エンターキーの形や記号の配置が違います。普段使っている方に合わせるのが無難です。

-

テンキーは必要? → 数字入力が多いならテンキー付きの「フルサイズ」、デスクをスッキリさせたいなら「テンキーレス」や「コンパクトサイズ」がおすすめです。

-

接続方法は? → デスクをスッキリさせたい、複数デバイスで使いたいなら「ワイヤレス(Bluetooth)」。遅延や充電を気にしたくないなら「有線」を選びましょう。両対応のモデルが最も安心です。

-

静音性は問題ない? → オフィスや静かな自宅で使うなら、「静音モデル」や打鍵音が控えめな「赤軸」などがおすすめです。青軸のようなクリック音が大きいモデルは、使う場所を選びます。

-

サイズ感はデスクに合う? → 意外と見落としがちなのが本体の大きさ。購入前にメジャーで設置スペースを測っておくと安心です。

これらの項目を全てクリアしていれば、きっとあなたにとって最高の相棒となってくれるはずです。

結局、高級キーボードは何が違う?総まとめ

-

高級キーボードは素材や内部構造が根本的に違う

-

高価な理由は精密な設計と高品質な部品にある

-

最大のメリットはタイピングが疲れにくくなること

-

デメリットは価格の高さと一部モデルの特殊な配列

-

「スコスコ」とした打鍵感なら静電容量無接点方式

-

「カチカチ」など多様な打鍵感とカスタマイズ性ならメカニカル

-

プログラマーにはHHKB、万人受けするのはREALFORCE

-

ゲーミングには反応速度の速いメカニカルが有利

-

Logicoolは多機能性とコストパフォーマンスに優れる

-

キーキャップ交換で見た目をカスタマイズできるのも魅力

-

ワイヤレスモデルはデスクをすっきりさせたい人向け

-

MacユーザーはMacモード搭載モデルを選ぶべき

-

購入前には家電量販店での試し打ちが強く推奨される

-

配列(JIS/US)とテンキーの有無は必ず確認すること

-

自分にとって最高の1台は仕事の満足度を大きく向上させる