パソコンの心臓部ともいえる「電源ユニット」。自作PCやBTOパソコンを組む際に、どのメーカーを選べば良いか悩んでいませんか?「電源ユニットのメーカーごとの信頼性ってどうなんだろう」「評判の良いおすすめのメーカーはどこ?」といった疑問は、多くの方が抱くものです。

SeasonicやCorsair、Super Flowerといった定番メーカーから、玄人志向やFSP、Thermaltake、Antec、SilverStone、be quiet!まで、選択肢は多岐にわたります。この記事では、各メーカーの信頼性や評判を徹底比較し、あなたのPCに最適な電源ユニットの選び方を解説します。

電源ユニットの容量計算や80PLUS認証の意味、寿命や交換時期、故障のサインまで、電源選びに関するあらゆる情報を網羅。この記事を読めば、もう電源選びで迷うことはありません。

- 信頼性が高いおすすめの電源ユニットメーカー

- あなたのPC構成に最適な電源容量の計算方法

- 電源ユニットの寿命や交換時期の目安

- 電源が故障する前に現れるサインと対処法

主要メーカー別!電源ユニットの信頼性を徹底比較

- Seasonicの評判と信頼性

- Super Flowerの評判と信頼性

- FSPの評判と信頼性

- Corsairの評判と信頼性

- be quiet!の評判と信頼性

- Thermaltakeの評判と信頼性

- Antecの評判と信頼性

- SilverStoneの評判と信頼性

- 玄人志向の評判と信頼性

Seasonicの評判と信頼性

Seasonic(シーソニック)は、電源ユニットの設計から製造までを一貫して自社で行う、数少ない専門メーカーです。その最大の魅力は、業界でもトップクラスと評される「電圧の安定性」にあります。パソコンの各パーツは非常に精密な電圧で動作しているため、この安定性はPC全体のパフォーマンスと寿命に直結します。特に、負荷がかかった状態でも電圧の変動が極めて少ないため、ハイエンドなグラフィックボードやCPUを搭載するハイスペックPCでも安心して利用できるでしょう。

価格帯は他のメーカーと比較すると高めですが、その品質と長期保証を考えれば、コストパフォーマンスは決して悪くありません。日本国内でのサポート体制も充実しており、万が一の際も迅速な対応が期待できます。品質を最優先するなら、まず検討すべきメーカーと言えるでしょう。

ただし、最近の高性能グラボで採用されている12VHPWRケーブルが、他社製品に比べて太く硬いため、PCケース内の配線(取り回し)に少し工夫が必要になる場合があります。

Super Flowerの評判と信頼性

Super Flower(スーパーフラワー)も、Seasonicと並び称される老舗の電源専業メーカーです。自社ブランド製品だけでなく、多くの有名メーカーにOEM(相手先ブランドによる生産)として電源ユニットを供給しており、その技術力の高さは業界で広く知られています。特に「LEADEX」シリーズは、電圧の安定性や静音性で非常に高い評価を得ています。

上級者向けの機能として、電力供給の方式を切り替えられる「マルチレール/シングルレール切り替え機能」を搭載したモデルがあるのも特徴です。これにより、使用するPCパーツの構成に合わせて、より最適な電力供給を選択できます。

一方で、日本国内での流通量はSeasonicやCorsairに比べるとやや少なく、価格が不安定なことがあります。また、保証は代理店経由となるため、修理や交換に少し時間がかかる可能性も考慮しておきましょう。とはいえ、その性能は本物なので、セールなどで安くなっているタイミングを狙うのが賢い選択です。

FSPの評判と信頼性

FSP(フォートロン)は、世界有数の電源ユニットOEMメーカーであり、実は多くのPCメーカーやBTOパソコンの電源を手掛けています。自社ブランドとしては「Hydro」シリーズが有名で、安定した性能と静音性を両立しながら、比較的手に取りやすい価格設定が魅力です。

SeasonicやCorsairといったハイエンドブランドと比較すると、1万円前後安く手に入ることが多く、コストパフォーマンスを重視するユーザーから高い支持を得ています。特にミドルレンジクラスのPCを組む際には、非常にバランスの取れた選択肢となるでしょう。

注意点としては、モデルによってはプラグインケーブルのコネクタが硬い場合があることや、交換用のケーブルがやや手に入りにくい点が挙げられます。とはいえ、多くのメーカーが採用するという事実は、その信頼性の高さを物語っています。初めての自作PCで、予算を抑えつつも安心できる電源を選びたい方におすすめです。

Corsairの評判と信頼性

Corsair(コルセア)は、メモリやPCケース、ゲーミングデバイスなど、幅広いPCパーツを手掛ける人気メーカーです。電源ユニットは、CWT(チャネルウェル)などの大手OEMメーカーのプラットフォームをベースに、Corsair独自の厳しい品質管理基準を適用して製造されています。これにより、高い信頼性と安定性を実現しています。

特に人気の「RMx」シリーズは、電圧の安定性と静音性のバランスが非常に優れており、多くの自作PCユーザーから定番として選ばれています。また、純正のスリーブケーブルなど、見た目をカスタマイズするためのオプションパーツが豊富なのも魅力の一つです。独自のソフトウェア「iCUE」を使えば、電源の消費電力や温度をリアルタイムで監視することも可能です。

サポート体制も手厚く、保証期間も長いため、長期間安心して使用できます。価格は中〜高価格帯に位置しますが、品質、サポート、拡張性の三拍子が揃った、信頼できるメーカーです。

be quiet!の評判と信頼性

be quiet!(ビークワイエット)は、その名の通り「静音性」に徹底的にこだわったドイツのメーカーです。電源ユニットにおいても、FSPやCWTといった評価の高いOEMメーカーのプラットフォームを採用しつつ、独自の静音ファンや筐体設計を組み合わせることで、トップクラスの静粛性を実現しています。

特に「Dark Power」シリーズは、静音性を重視するユーザーから絶大な支持を得ています。高負荷時でもファンの回転音がほとんど気にならないため、録音環境や静かな書斎でPCを使用する方に最適です。もちろん、静かなだけでなく、電力供給の安定性や効率も高水準です。

日本国内でのサポート体制も整っており、万が一のトラブル時も安心です。価格は高めですが、「とにかく静かなPCを作りたい」という明確な目的があるならば、これ以上ない選択肢と言えるでしょう。性能と静音性を両立させたいユーザーにおすすめのメーカーです。

Thermaltakeの評判と信頼性

Thermaltake(サーマルテイク)は、PCケースや冷却ファンで有名なメーカーですが、電源ユニットも長年にわたり手掛けています。CWTやGreat Wallなど、複数のOEMメーカーから供給を受けており、製品ラインナップが非常に豊富なのが特徴です。特に「Toughpower」シリーズは、比較的安定した性能で知られています。

価格帯は手頃なモデルからハイエンドまで幅広く、予算に応じて選びやすいのがメリットです。最近では、RGBライティング機能を搭載した派手なデザインのモデルも多く、PCを光らせて楽しみたいユーザーからの人気を集めています。

ただし、採用するOEMメーカーがモデルによって異なるため、品質に若干の波があると指摘されることもあります。安価なモデルは、長期的な信頼性の面で上位メーカーに一歩譲る可能性があるため、長く使うことを考えるなら、評価の定まっている上位シリーズを選ぶのが無難でしょう。

Antecの評判と信頼性

Antec(アンテック)もPCケースで有名な老舗メーカーですが、電源ユニットの分野でも高い評価を得ています。多くのモデルで信頼性の高いSeasonic製のプラットフォームをOEMとして採用しているため、電源ユニット自体の基本性能は非常に安定しています。これにより、Antecブランドでありながら、Seasonic品質の安心感を得られるのが大きなメリットです。

特に「NeoECO GOLD」シリーズは、変換効率の高さと安定した動作で人気があります。価格もSeasonicの同等クラスの製品より少し抑えられていることが多く、コストパフォーマンスに優れています。長期保証が付いているモデルが多いのも、信頼性の高さを裏付けています。

注意点としては、全てのモデルがSeasonic製というわけではないため、購入前にお目当てのモデルのOEM元を確認すると、より安心して選ぶことができます。実績のあるメーカーのプラットフォームを採用した、手堅い選択をしたい方におすすめです。

SilverStoneの評判と信頼性

SilverStone(シルバーストーン)は、特にコンパクトなPCケース(SFF、スモールフォームファクタ)の分野で高い技術力を持つメーカーです。そのノウハウを活かし、電源ユニットにおいてもSFXやSFX-Lといった小型規格の製品を数多くラインナップしています。限られたスペースに高性能なパーツを詰め込む自作PCにおいて、非常に頼りになる存在です。

通常のATX電源においても、奥行きが短いモデルなど、コンパクトな設計が特徴です。これにより、小さめのPCケースでも配線がしやすく、エアフローの確保にも貢献します。

一方で、一部のユーザーからは、製品の個体差(当たり外れ)に関する報告が聞かれることもあります。もちろん、これはどのメーカーにも起こりうることですが、念のため頭に入れておくと良いでしょう。小型で高性能なPCを組みたい場合には、まず候補に挙がるメーカーです。

玄人志向の評判と信頼性

玄人志向(くろうとしこう)は、日本の市場向けに、コストパフォーマンスを重視したPCパーツを提供するブランドです。電源ユニットは、主にFSPなどの実績あるメーカーのプラットフォームを採用し、機能をシンプルにすることで価格を抑えています。そのため、「安かろう悪かろう」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際には価格の割に安定した性能を持つモデルが多く存在します。

特に「KRPW-GK」シリーズなどの80PLUS Gold認証モデルは、ミドルレンジのゲーミングPCなどであれば十分な性能と信頼性を持っています。セール時には上位メーカーの同クラス製品の半額近くで手に入ることもあり、予算を最優先するなら非常に魅力的な選択肢です。

ただし、付属ケーブルが硬めで取り回しがしにくい、保証期間が3年と比較的短い、といった点はデメリットと言えます。とはいえ、国内ブランドならではの迅速なサポート対応は安心材料です。とにかくコストを抑えたい、という方にとっての強い味方となるでしょう。

信頼性で失敗しない!電源ユニットの選び方と基礎知識

- おすすめの電源ユニットの選び方

- 電源ユニットの容量計算方法

- 80PLUS認証とは?信頼性の指標になる?

- 自作PCの電源ユニット選びのポイント

- BTOパソコンの電源ユニットは大丈夫?

- 電源ユニットの寿命と交換時期

- 電源ユニットの故障サインと対処法

おすすめの電源ユニットの選び方

信頼できるメーカーを選ぶことは大前提ですが、それ以外にも電源ユニットを選ぶ上で重要なポイントがいくつかあります。その一つが「ケーブルの接続方式」です。電源ユニットには、大きく分けて3つのタイプがあります。

一つ目は、全てのケーブルが本体に直付けされている「直付け式」。安価なモデルに多いですが、使わないケーブルがケース内でかさばり、エアフローの妨げになることがあります。二つ目は、主要なケーブル(マザーボード用など)だけが直付けで、残りは着脱可能な「セミプラグイン式」。コストと利便性のバランスが良いタイプです。

そして三つ目が、全てのケーブルが着脱可能な「フルプラグイン式」です。必要なケーブルだけを接続するため、ケース内がすっきりし、エアフローも改善されます。価格は高めですが、見た目や冷却性能にこだわるならおすすめです。

また、ケーブル自体の質も重要です。柔らかく取り回しのしやすい「スリーブケーブル」が付属しているモデルは、配線作業が格段に楽になります。こうした細かな使い勝手も考慮して選ぶと、満足度の高い自作PCが完成します。

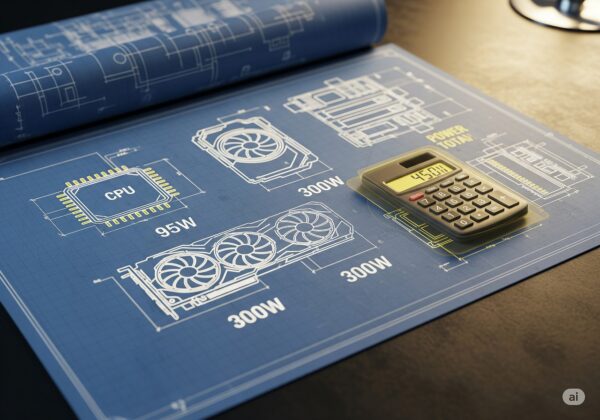

電源ユニットの容量計算方法

電源ユニットを選ぶ際、最も重要なのが「容量(W数)」です。容量が不足すると、PCの動作が不安定になったり、最悪の場合は起動しなくなったりします。逆に、必要以上に大容量なものを選んでも、オーバースペックで無駄な出費になってしまいます。

適切な容量を計算する基本的な考え方は、「PC全体の最大消費電力の約2倍」を目安にすることです。電源ユニットは、容量の50%前後で動作しているときに最も変換効率が良くなるように設計されているため、この計算方法が推奨されています。最低でも、最大消費電力の1.3倍以上の容量は確保したいところです。

主要なパーツのおおよその消費電力は以下の通りです。これらを合計し、目安となる容量を計算してみましょう。

| パーツ | 消費電力(目安) |

|---|---|

| CPU (Core i9 / Ryzen 9) | 250W 〜 350W |

| CPU (Core i7 / Ryzen 7) | 145W 〜 270W |

| GPU (RTX 4090) | 430W 〜 600W |

| GPU (RTX 4070) | 約200W |

| その他(マザーボード、メモリ、SSDなど) | 約50W 〜 100W |

例えば、Core i7 (270W)とRTX 4070 (200W)、その他(100W)で構成する場合、合計消費電力は570Wです。この場合、850W〜1000W程度の電源ユニットを選んでおくと、将来的なパーツのアップグレードにも対応でき、安心して運用できます。

80PLUS認証とは?信頼性の指標になる?

「80PLUS認証」とは、電源ユニットの「電力変換効率」を示す国際的な基準です。コンセントから供給される交流電力を、PCパーツが使用する直流電力に変換する際、どれだけ電力のロスが少ないかを示しています。例えば、変換効率が80%の電源は、100Wの電力を供給するために125Wの電力を消費し、残りの25Wは熱として失われます。効率が高いほど、発熱が少なく、電気代の節約にも繋がります。

この認証には、下からStandard、Bronze、Silver、Gold、Platinum、Titaniumという6つのランクがあります。一般的には、コストと性能のバランスが良い「Gold」認証以上が推奨されています。80PLUS認証は、あくまで変換効率の指標であり、直接的に電源の寿命や信頼性を保証するものではありません。しかし、高い効率を達成するためには、高品質な部品や優れた設計が必要となるため、結果的にGold以上の認証を持つ電源は、信頼性も高い傾向にあると言えるでしょう。

最近では、より実使用環境に近い条件でテストを行う「Cybenetics認証」という新しい基準も登場しています。こちらも電源選びの参考にすると良いでしょう。

自作PCの電源ユニット選びのポイント

自作PCの電源ユニットを選ぶ際は、まず自分のPCの「用途」を明確にすることが重要です。用途によって必要なパーツ構成が変わり、それに伴って最適な電源容量も決まってくるからです。

例えば、インターネットや事務作業がメインの「エントリー構成」であれば、消費電力はそれほど大きくないため、500W〜650W程度のBronze認証電源でも十分です。Core i5クラスのCPUに、グラフィックボードは内蔵GPUかエントリークラスのものを組み合わせるイメージです。

一方、本格的なPCゲームや動画編集を行う「ミドルレンジ構成」では、Core i7クラスのCPUとRTX 4070のような高性能なグラフィックボードが必要になります。この場合、最低でも750W〜850WのGold認証電源を選びたいところです。安定した電力供給が、高負荷時のパフォーマンスを支えます。

さらに、4K解像度でのゲーミングやライブ配信など、最高のパフォーマンスを求める「ハイエンド構成」では、Core i9とRTX 4090といった最高峰のパーツを搭載します。消費電力も非常に大きくなるため、1000W以上のPlatinumやTitanium認証電源が必要不可欠です。将来性も考慮し、余裕を持った容量選びを心がけましょう。

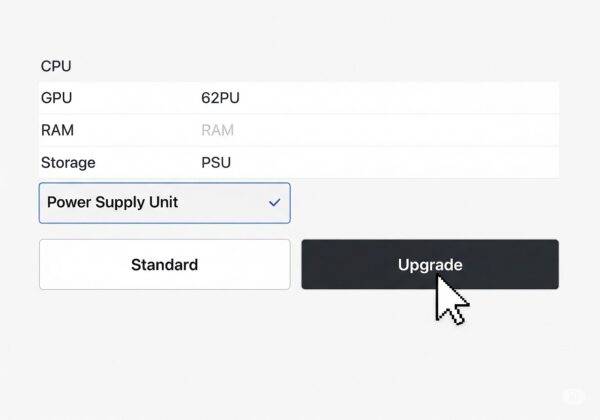

BTOパソコンの電源ユニットは大丈夫?

BTO(Build to Order)パソコンを購入する際、電源ユニットは標準構成のままで良いのか、それともアップグレードすべきか悩む方も多いでしょう。結論から言うと、多くのBTOメーカーでは、選択したパーツ構成に対して十分な容量の電源を標準で搭載しているため、基本的な使い方であればそのままでも問題ありません。

ただし、注意すべき点もいくつかあります。一つは「将来の拡張性」です。数年後にグラフィックボードをより高性能なものに交換したい、と考えている場合は、購入時にあらかじめ大容量の電源にアップグレードしておくのが賢明です。後から電源だけを交換するのは、配線をすべてやり直す必要があり、非常に手間がかかります。

もう一つは「静音性」や「信頼性」です。標準搭載の電源は、コストを抑えるために必要最低限の品質であることが少なくありません。より静かな動作環境を求める場合や、長期間にわたって安定した運用を望む場合は、カスタマイズオプションで評価の高いメーカーの上位モデル(CorsairのRMxシリーズなど)に変更することをおすすめします。少しの追加投資で、PC全体の快適性と安心感が大きく向上します。

電源ユニットの寿命と交換時期

電源ユニットは消耗品であり、永久に使えるわけではありません。一般的な電源ユニットの寿命は、おおよそ3年〜5年と言われています。これは、内部の「コンデンサ」という部品が経年劣化するためです。もちろん、Seasonicのような高品質なメーカーの製品であれば、5年〜7年以上、あるいはそれ以上にわたって安定して動作することも珍しくありません。

ただし、この寿命はPCの使用環境に大きく左右されます。例えば、毎日長時間ゲームをするなど高負荷な状態が続く場合や、ホコリが多くて熱がこもりやすい部屋で使っている場合は、劣化が早まる傾向にあります。電源ユニットはPC全体の安定性を司る重要なパーツなので、予防的な観点から交換を検討することが大切です。一つの目安として、一般的な使用であれば「5年」、高負荷な使い方をするなら「3年」が経過したタイミングで交換を考えると良いでしょう。

また、多くの高品質な電源には7年や10年といった長期保証が付いています。この保証期間が一つの寿命の目安とも考えられます。保証が切れる前に、一度PC全体のメンテナンスを兼ねて交換を検討するのも良い方法です。

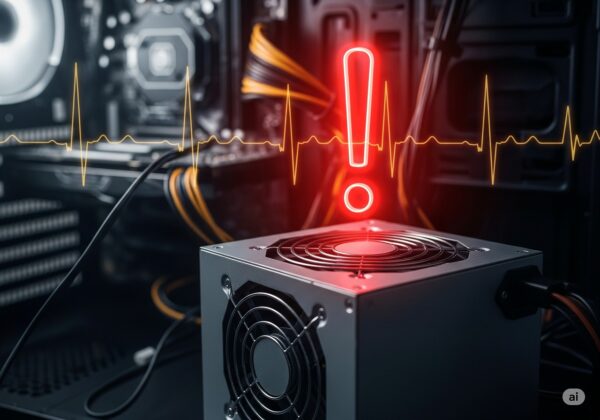

電源ユニットの故障サインと対処法

電源ユニットが寿命を迎えつつあるとき、いくつかの前兆(サイン)が現れることがあります。これらのサインに早めに気づき、対処することが、他の高価なパーツを故障から守ることに繋がります。最も分かりやすい初期症状は「起動不良」です。電源ボタンを押してもPCが起動しない、あるいは何度か押さないと起動しない、といった症状が出始めたら注意が必要です。

また、PCの使用中に突然シャットダウンする、再起動を繰り返すといった「不安定な動作」も、電源からの電力供給が不安定になっているサインです。他にも、ファンから「ジー」「カラカラ」といった普段しない異音が聞こえたり、電源ケーブルが異常に熱くなったりする場合も危険信号です。

これらの症状を放置すると、最終的にはマザーボードやCPU、グラフィックボードといった他のパーツを巻き込んで故障する可能性があります。特に、PCから焦げ臭い匂いがした場合は、内部で何かがショートしている可能性が非常に高く、極めて危険な状態です。少しでも異常を感じたら、すぐにPCの使用を中止し、速やかに電源ユニットを交換しましょう。

電源ユニットのメーカー信頼性で後悔しないための総括

- 電源ユニットはPCの心臓部であり、信頼性が最も重要なパーツである

- SeasonicやSuper Flowerは、設計から製造まで手掛ける最高ランクの信頼性を持つメーカー

- FSPやCWTは、多くの有名メーカーに製品を供給する大手OEMであり、その採用実績が信頼性の証

- Corsairやbe quiet!は、優れたOEM品をベースに独自の品質管理や静音設計を加え、高い評価を得ている

- 玄人志向は、コストを抑えつつも実績あるOEMを採用しており、予算重視の際の有力な選択肢となる

- 電源容量は、PCを構成する全パーツの最大消費電力の合計に対し、1.5倍~2倍の余裕を持つのが理想

- 80PLUS認証は電力変換効率の指標であり、Gold認証以上が品質とコストのバランスに優れる

- ケーブルがすべて着脱可能な「フルプラグイン式」は、PCケース内のエアフロー改善や見た目の向上に貢献する

- 電源ユニットの平均寿命は3~5年だが、高品質な製品や使用環境によってはそれ以上もつ

- PCの起動不良や突然のシャットダウン、異音は電源の寿命が近いサインである

- 電源から焦げ臭い匂いがした場合は、他のパーツを破損させる危険があるため、直ちに使用を中止すべき

- 電源選びは、単なるスペックだけでなく、保証期間の長さや国内のサポート体制も重要な判断基準となる

- 高性能なグラフィックボードを使用する場合、ATX 3.0/3.1や12VHPWRといった最新規格への対応も確認が必要

- 電源は一度購入すると5年以上使うことが多いパーツなので、少し予算を多めに確保し、信頼できる製品を選ぶことが結果的に満足度に繋がる

* BTOパソコンの電源は、将来のパーツ交換を考えるなら購入時にアップグレードしておくのが賢明