パソコンの熱対策として「PCケースを開けっ放し」にしている、という話を耳にしたことはありませんか?特に暑い夏場になると、CPU温度やグラボ温度を気にして、ついサイドパネルを外したくなるかもしれません。確かに一時的な冷却効果は期待できるものの、実は多くのデメリットやリスクを伴う行為なのです。

設計されたエアフローが逆効果になったり、ホコリが溜まって寿命を縮め故障の原因になったりすることも。さらに、ペットや子供がいるご家庭では安全面での心配や、静音性が損なわれてうるさく感じたり、オーディオにノイズが乗ったり、見えない電磁波の問題も潜んでいます。

この記事では、PCケースを開けっ放しにすることで生じる様々な影響を、技術的な側面から安全性の問題まで、網羅的に解説していきます。

- PCケースを開けっ放しにした際の冷却におけるメリットとデメリット

- ホコリの蓄積が引き起こすPCの寿命低下や故障のリスク

- ペットや子供がいる家庭で注意すべき安全上の問題点

- 騒音の悪化や電磁波といった、見過ごされがちな隠れたリスク

PCケースを開けっ放しの冷却性能と技術的デメリット

- 冷却効果は本当?CPU温度・グラボ温度の変化

- エアフローの逆効果とは?冷却が滞る仕組み

- 夏とエアコン、本当に効果的な冷却方法は?

- サイドファンの向きは吸気と排気どちらが正解?

- 静音性が悪化してPCがうるさくなる理由

- 気になる電気代への影響はごくわずか

冷却効果は本当?CPU温度・グラボ温度の変化

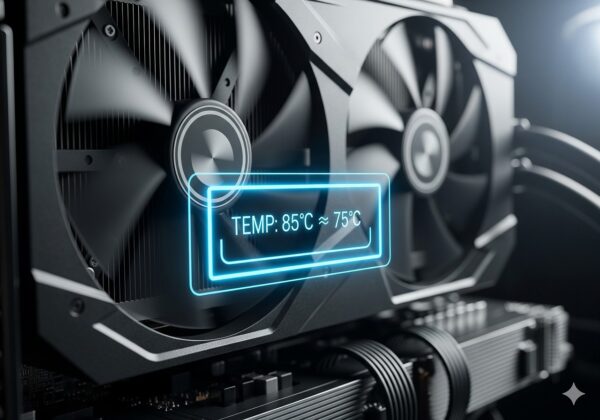

PCケースを開けっ放しにすると、CPUやグラフィックボード(グラボ)の温度が下がる、というのは多くの場合事実です。特に、デザイン重視で前面がガラスやアクリルパネルで覆われ、吸気口が非常に小さい「窒息ケース」と呼ばれる製品では、その効果が劇的に現れることがあります。

理由は単純で、CPUクーラーやグラボに搭載されたファンが、ケース内部に滞留した生ぬるい空気ではなく、より温度が低い部屋の空気を無限に吸い込めるようになるからです。これらの部品は自己完結型の強力な冷却機構を持っており、新鮮な空気を直接取り込むことで熱交換の効率が大幅に向上します。ユーザーによっては、高負荷時の温度が10℃以上も低下したという報告もあるほどです。

しかし、これはあくまで自身の強力なファンを持つ部品に限った局所的な恩恵です。この見かけ上のメリットの裏で、ケース全体の冷却システムは崩壊しており、他の重要な部品が危険に晒されている可能性を見過ごしてはいけません。

エアフローの逆効果とは?冷却が滞る仕組み

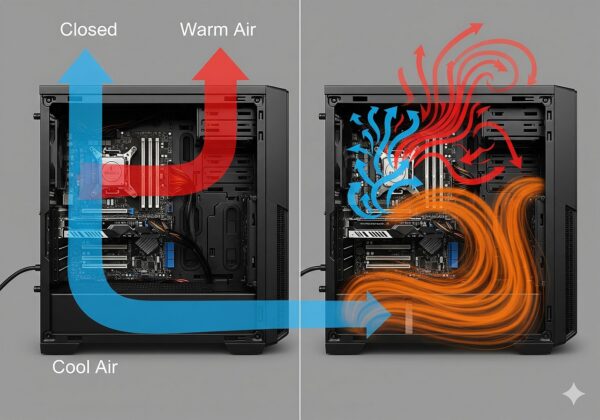

現代のPCケースは、内部に計画された空気の通り道(エアフロー)を作り出す「風洞」として精密に設計されています。これは、吸気ファンと排気ファンの能力差によってケース内部の気圧を調整する仕組みです。例えば、吸気能力が上回る「正圧」設計は、内部の気圧を高めて空気と共にホコリを隙間から押し出し、クリーンな状態を保ちます。逆に排気能力が上回る「負圧」設計は、あらゆる隙間から空気を吸い込み、ケース隅々まで気流を行き渡らせます。

サイドパネルを開ける行為は、この緻密な圧力設計を完全に破壊し、ただの「広い空間」に変えてしまいます。その結果、計画された前から後ろへ、あるいは下から上へという空気の流れが失われ、様々な場所で空気の「よどみ」が発生します。

特に、自身のファンを持たないマザーボードの電源供給回路(VRM)、メモリモジュール、M.2 SSDといった部品周辺の冷却が著しく悪化します。さらに、グラボが排出した熱風がケース後方に排出されず、そのまま上昇してCPUクーラーに吸い込まれる「熱の再循環」も発生しやすくなり、システム全体の安定性を静かに蝕んでいくのです。

夏とエアコン、本当に効果的な冷却方法は?

気温が30℃を超える夏場にPC内部が60℃、70℃になるのを見て、冷却のためにサイドパネルを開けたくなるのは自然な心理です。しかし、これは対症療法に過ぎず、根本的な解決策ではありません。

PCの冷却は、部品の熱を空気中に移す「熱交換」です。この効率は、部品の温度と、それを取り巻く空気の温度差(ΔT:デルタT)に大きく依存します。室温が35℃の環境では、いくらファンを回しても、室温が25℃の環境と同じレベルまでPCを冷やすことは物理的に不可能です。

したがって、最も効果的で安全な冷却方法は、エアコンを使用して部屋全体の温度、つまりPCが吸い込む空気の温度そのものを下げることです。また、PCの設置場所も見直しましょう。壁際にぴったりつけたり、床のカーペットの上に直置きしたりすると、排気や吸気が妨げられます。最低でも壁から10cm以上離し、空気の通り道を確保することが、ケースを開けるよりも先に試すべき、基本かつ重要な熱対策となります。

サイドファンの向きは吸気と排気どちらが正解?

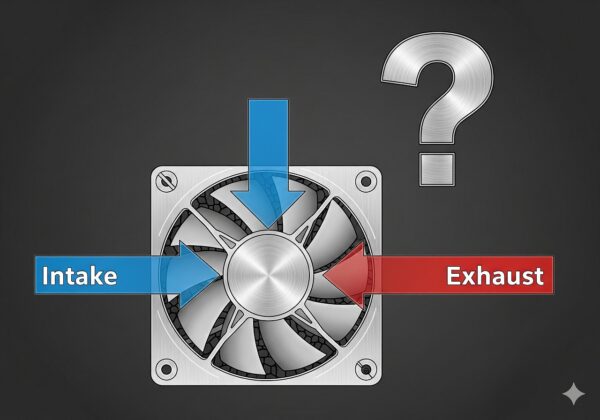

サイドパネルにファンマウントがあるケースでは、ファンの向きが冷却性能を左右する重要な要素となります。これには絶対の正解はなく、PCの構成によって最適な解が変わります。

最も一般的で、多くの場合に効果を発揮するのが「吸気」です。これは、PC内部で最大の熱源となることが多いグラフィックボードに対して、ケース側面から直接、新鮮で冷たい外気を送り込むための設定です。特に、複数のファンでGPUを冷却し、熱をケース内に放出する「オープンエア」タイプのグラボを使用している場合に、温度を劇的に下げる効果が期待できます。

一方の「排気」は、よりニッチな設定です。例えば、ケース内に熱がこもりやすい小型のケースや、CPUクーラーとグラボの熱が干渉しあうような場合に、熱を強制的に排出する目的で使われることがあります。しかし、ケース前方からの吸気と気流がぶつかり合ったり、冷たい空気が部品に届く前に排出されたりする「ショートサーキット」を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。最終的には、高負荷な作業をしながら温度を監視し、ご自身の環境で最も冷える設定を見つけるのが最善の方法です。

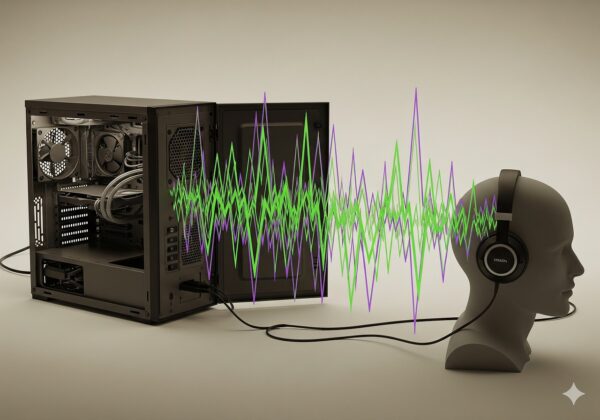

静音性が悪化してPCがうるさくなる理由

多くの人にとって、PCケースの役割は部品の収納と冷却だと考えられていますが、もう一つ非常に重要な「遮音」という役割があります。内部で発生する様々な動作音を、厚い金属やアクリルのパネルで物理的に遮断し、外部に漏れるのを防いでいるのです。静音性を重視したモデルでは、パネルの裏に特殊な吸音シートが貼られていることさえあります。

サイドパネルを開けっ放しにすると、この遮音壁が完全になくなり、普段は気にならないレベルに抑えられていたノイズが、むき出しのまま耳に届くようになります。

具体的には、ファンの回転音(風切り音やモーターの軸音)、高負荷時にグラボや電源から発せられる「キーン」という高周波の「コイル鳴き」、ハードディスクがデータを読み書きする際の「カリカリ」というシーク音などが、フィルタリングされずに直接聞こえるため、体感的な騒音は数倍にも悪化します。静かな環境での作業や、ゲームへの没入感を重視するのであれば、ケースを閉めておくことは必須条件と言えるでしょう。

気になる電気代への影響はごくわずか

「ケースを開けて冷却効率が上がれば、ファンの回転数が下がって電気代が安くなるのでは?」と考えるかもしれません。しかし、結論から言うと、PCケースの開閉が月々の電気代に与える影響は、無視できるほど小さいものです。

PCの消費電力の9割以上は、処理を担当するCPUとグラフィックボードによって消費されます。一般的な120mmのケースファン1基が消費する電力は、最大で回してもわずか2~3W程度。PC全体がゲームなどで300W以上を消費している状況では、誤差の範囲でしかありません。

間接的な影響を考えても、例えば冷却効率が向上してサーマルスロットリング(過熱による性能低下)が抑制された場合、部品はより高い性能を維持しようとして、結果的により多くの電力を消費する可能性すらあります。しかし、これも作業が早く終わることを意味するため、一概に電気代が上がるとは言えません。これらの理由から、電気代の節約を目的としてケースを開閉することは、全く意味がないと言ってよいでしょう。

PCケース開けっ放しが招く故障や安全性のリスク

- 開けっ放しの最大のデメリットはホコリと掃除の手間

- ホコリが原因でPCの寿命が縮む?故障リスクを解説

- ペットや子供がいる家庭の物理的な危険性

- 虫やペットの毛の侵入が引き起こすショート

- ヘッドフォンのノイズはPCが原因かもしれない

- 見えない危険!PCケースが防ぐ電磁波とは

開けっ放しの最大のデメリットはホコリと掃除の手間

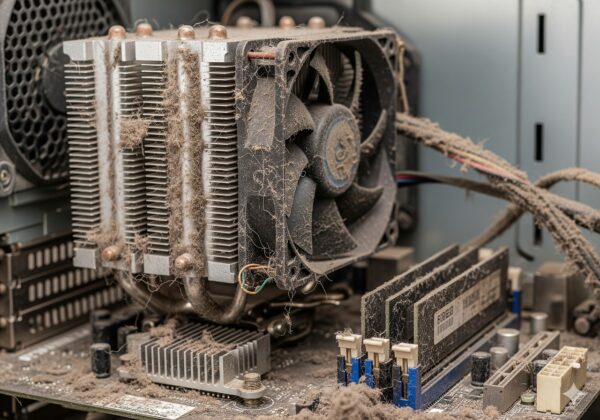

冷却効果などの技術的な議論を抜きにして、PCケースを開けっ放しにする上で、最も確実かつ最大のデメリットは、ホコリの侵入とそれに伴う掃除の手間の激増です。適切に設計されたPCケースは、吸気口にメッシュやスポンジのダストフィルターを備えており、内部へのホコリの侵入を物理的に防いでいます。このおかげで、内部の清掃は半年に一度や一年に一度で済む場合がほとんどです。

しかし、サイドパネルを開放すると、この防御機構は一切機能しません。PCは部屋の空気を常に対流させているため、空気中に浮遊する無数のホコリや繊維クズを、まるで掃除機のように内部へと吸い込み続けます。

その結果、CPUクーラーのフィンやグラボのヒートシンクは、あっという間にホコリのカーペットで覆われてしまいます。この状態を放置すれば、後述する故障の原因となるため、開放状態で運用するなら、最低でも1ヶ月に1度はエアダスターなどを使った大掛かりな清掃が必須となり、その手間は計り知れません。

ホコリが原因でPCの寿命が縮む?故障リスクを解説

PC内部に蓄積したホコリは、単なる汚れではなく、システムの寿命を直接的に縮める「時限爆弾」のような存在です。

ホコリは、主に3つのメカニズムでPCにダメージを与えます。第一に「断熱効果」。部品やヒートシンクに積もったホコリの層は、まるでセーターのように熱を閉じ込めてしまい、冷却性能を著しく低下させます。これにより、部品は常に設計想定よりも高い温度で動作し続けることになり、半導体やコンデンサの劣化を加速させ、寿命を縮めます。

第二に「ファンの故障」。ファンブレードや軸受けにホコリが絡みつくと、回転のバランスが崩れ、異音や故障の原因となります。

そして最も致命的なのが、第三の「ショート」です。ホコリは空気中の湿気を吸収する性質があり、湿ったホコリは電気を通すようになります。これがマザーボード上の微細な端子間を橋渡ししてしまうと、回路がショートし、マザーボードやメモリ、CPUといった高価な部品を恒久的に破壊してしまうのです。

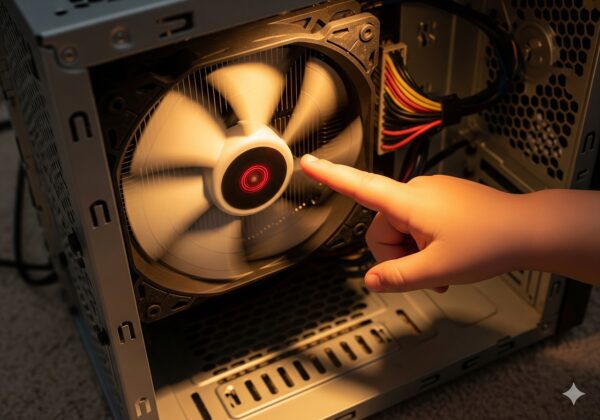

ペットや子供がいる家庭の物理的な危険性

もしご家庭に小さなお子さんや、犬や猫などのペットがいる場合、PCケースを開けっ放しにすることは、絶対に避けるべきです。これは、PCと家族の双方にとって、非常に大きなリスクを伴います。

PC側から見れば、内部は全てが繊細な電子部品です。子供が好奇心からおもちゃやクレヨンを差し込んだり、ペットがじゃれついて内部のケーブルを引っかいたり、そして最悪のケースとして、近くで飲み物をこぼしてしまったりすれば、PCは一瞬で致命的なダメージを負うでしょう。サイドパネルは、このような不慮の事故からPCを守るための、最後の物理的な砦なのです。

一方、家族側から見ても危険は少なくありません。高速で回転するCPUファンやケースファンに子供が指を入れれば、大怪我につながる恐れがあります。また、むき出しの基板や電源端子に金属製のものが触れれば、ショートして火花が散る可能性もゼロではなく、非常に危険です。家族の安全と、高価なPC資産を守るためにも、ケースは必ず閉じて運用してください。

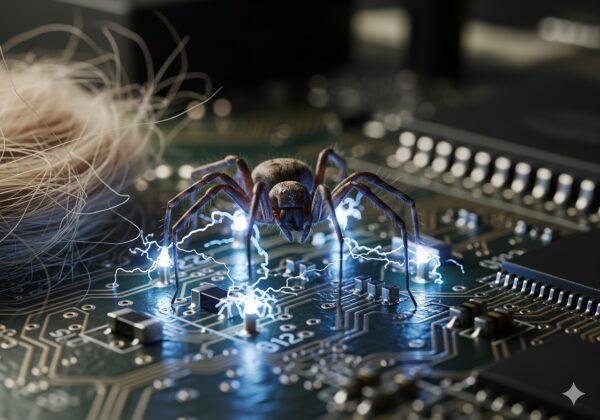

虫やペットの毛の侵入が引き起こすショート

一般的なホコリ以上に、PCにとって厄介な侵入物が、虫やペットの毛です。特にペットの毛は、ホコリよりも繊維が長く絡まりやすいため、ファンの軸やヒートシンクのフィンに固くこびりつき、冷却能力を著しく低下させます。毛が密集するとフェルト状になり、空気の流れを完全に塞いでしまうことさえあります。

また、数は少ないながらも非常に危険なのが、虫の侵入です。ゴキブリやクモ、小さな蛾などが、PCの暖かさやファンの風、内部のLEDの光に誘われてケース内に入り込むことがあります。

これは単に不衛生なだけでなく、致命的な故障の原因となり得ます。虫がマザーボード上を歩き回り、偶然にも複数の電子回路の端子にまたがってしまった瞬間に、体が導体となって回路がショートし、PCを破壊したという報告は、決して冗談や都市伝説ではありません。サイドパネルは、こうした予測不能な侵入者に対する最も確実な防護壁なのです。

ヘッドフォンのノイズはPCが原因かもしれない

PCで音楽を聴いたりゲームをしたりする際に、ヘッドフォンから「サー」とか「ジージー」といった、小さなけれど気になるノイズが聞こえることはありませんか?その原因は、もしかしたら開けっ放しのPCケースにあるかもしれません。

金属製のPCケースは、内部の部品を保護するだけでなく、部品から発生する不要な電磁波(EMI/電磁妨害波)を外部に漏らさないための「シールド(盾)」の役割を果たしています。これを「電磁シールド」と呼びます。

サイドパネルを開けると、このシールドに大きな穴が空いた状態になり、CPUやグラボなどが発する強力な電磁波が外部に漏れ出します。この電磁波が、PCのフロントパネルに接続されているヘッドフォンのケーブル(特にシールドが不十分なものが多い)に干渉し、電流を誘導してしまうのです。この意図しない電流が、オーディオ信号にノイズとして乗り、私たちの耳に不快な音として聞こえます。原因不明のオーディオノイズに悩んでいるなら、まずケースを閉じてみる価値は十分にあります。

見えない危険!PCケースが防ぐ電磁波とは

前述のオーディオノイズとも深く関連しますが、PCケースは「ファラデーケージ」と呼ばれる原理で、内部の電磁波を封じ込めるように設計されています。ファラデーケージとは、導体で覆われた空間のことで、外部の電磁波を遮断し、内部の電磁波を外に漏らさない性質があります。電子レンジのドアが、中身を見せつつ電磁波(マイクロ波)を漏らさないのも同じ原理です。

PCなどの情報機器は、VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)といった業界団体が定める厳しい基準をクリアし、他の電子機器に悪影響を与えないことを確認した上で出荷されています。このテストはもちろん、全てのパネルが取り付けられた正規の状態で実施されます。

つまり、サイドパネルを開ける行為は、メーカーが保証する電磁波シールド性能を意図的に放棄し、基準値を超える電磁波を周囲に放射させることを意味します。これが人体に直接影響を及ぼすかは議論の余地がありますが、Wi-Fiルーターやラジオ、テレビ、その他の無線機器の通信に干渉し、性能を低下させるリスクは確実に存在します。これは一種の「電子的マナー」であり、多くの電子機器に囲まれて生活する現代において、遵守すべき重要なポイントです。

【総括】PCケースは開けっ放しにすべきでない理由

- CPUやグラボの温度は一時的に下がる場合がある

- 窒息ケースでない限り冷却効果は限定的である

- マザーボードやメモリ、SSDなどファンレス部品の冷却は悪化する

- 設計されたエアフローが崩壊し、ケース内で熱が滞留する

- ホコリの侵入量が激増し、掃除の手間が大幅に増える

- ホコリが断熱材となり、全部品の温度上昇を招く

- 湿気を吸ったホコリは、ショートによる致命的な故障の原因となる

- PC全体の寿命を縮める可能性が高い

- ファンの回転音やコイル鳴きが直接聞こえ、非常にうるさくなる

- 子供やペットが回転するファンに触れると怪我の危険がある

- 液体をこぼした場合、直接内部にかかり即座に故障する

- 虫やペットの毛が侵入し、冷却を妨げたりショートさせたりする

- 漏れ出た電磁波が、オーディオ機器などにノイズとして干渉する

- 他の電子機器の動作に影響を与える可能性がある

- ケースを開けて温度が下がるなら、ケースの冷却設計を見直すべきである