パソコンの画面をテレビに映したいけれど、ケーブルがごちゃごちゃするのは嫌だな、と感じていませんか?

特に、プレゼン資料をみんなで見たり、お気に入りの動画を大画面で楽しんだりするとき、パソコンの場所がケーブルに縛られるのは少し不便ですよね。そんな悩みを解決するのが、パソコン画面をテレビに無線で映す方法です。

最近のWindows11搭載パソコンなら、特別な知識がなくても「ミラーリング」という機能を使って、ワイヤレスでテレビに画面を出力できます。

この記事では、「パソコンの画面をテレビに無線で映したい」と考えているあなたのために、必要なものから具体的な設定手順、そして「うまくいかないな?」という時の対処法まで、分かりやすく解説していきます。

- パソコンを無線でテレビに映すための基本的な知識と必要なもの

- Windows11のパソコンを使った具体的なミラーリングの手順

- Fire TV StickやChromecastといった代表的な機器ごとの接続方法

- 映像が途切れるなど、よくあるトラブルの原因と自分でできる対処法

パソコン画面をテレビに無線で映すための基礎知識

- 無線と有線の違いって何?

- 無線接続のメリットとデメリット

- 無線接続に必要な機材をそろえよう

- ミラーリングとキャストの違いとは?

- Windows11での事前確認事項

無線と有線の違いって何?

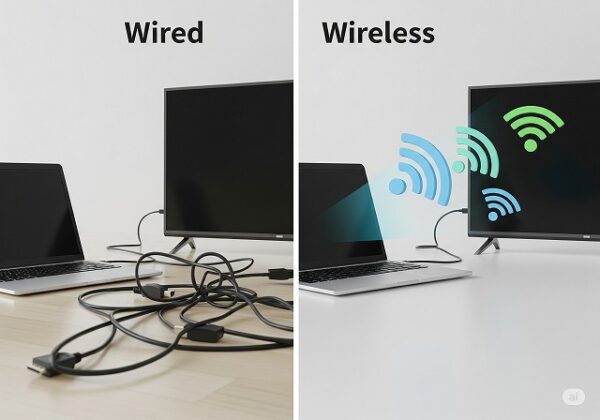

パソコン画面をテレビに映すとき、無線と有線の最大の違いは、その名の通り「ケーブルがあるかないか」です。とてもシンプルですよね。

有線接続は、HDMIケーブルといった物理的な線でパソコンとテレビを直接つなぎます。昔からある確実な方法で、画質や音質の劣化が少なく、映像の遅延もほとんどないのが強みです。パソコンにHDMI端子があれば、ケーブルを挿すだけで比較的簡単に接続できます。

一方、無線接続はWi-Fiの電波を使って、映像や音のデータをパソコンからテレビへ飛ばします。ケーブルがないので、パソコンを好きな場所に置いたまま操作できるのが最大の魅力です。

ソファに座ってくつろぎながら、少し離れたテレビに画面を映す、なんてことも自由自在。

ただし、無線接続はWi-Fiの電波状況に左右されるため、環境によっては映像が途切れたり、動きの速いゲームなどでは少し遅延を感じたりすることもあります。

どちらが良いというよりは、安定性を重視するなら有線、手軽さや自由度を求めるなら無線、というように使い方に合わせて選ぶのがおすすめです。

| 接続方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 無線接続 | ・ケーブル不要で見た目スッキリ<br>・パソコンの置き場所が自由 | ・Wi-Fi環境に画質が左右される<br>・映像に遅延が発生する場合がある<br>・初期設定や機器の購入が必要 |

| 有線接続 | ・通信が安定していて高画質<br>・映像の遅延がほとんどない<br>・ケーブルを挿すだけで簡単 | ・ケーブルが邪魔になる<br>・パソコンの置き場所が制限される |

無線接続のメリットとデメリット

無線接続の一番のメリットは、なんといってもその「手軽さと解放感」です。HDMIケーブルの長さを気にする必要がないので、パソコンをテレビの近くに固定しておく必要がありません。

リビングのどこからでも、プレゼンの発表や動画の再生操作ができて非常にスマートです。部屋のレイアウトをスッキリさせたい人にとっても、配線がごちゃごちゃしないのは嬉しいポイントでしょう。

しかし、良いことばかりではありません。デメリットとしてまず挙げられるのが、接続の安定性です。

無線LAN、つまりWi-Fiの電波を利用するため、ルーターとの距離や壁などの障害物、近くで電子レンジを使っているなど、様々な要因で通信が不安定になる可能性があります。

動画を観ているときに映像がカクついたり、音声が途切れたりするのは少しストレスですよね。

また、無線接続を始めるには、Fire TV StickやChromecastといった、電波を受信するための専用機器(レシーバー)をテレビに接続する必要があり、数千円程度の初期コストがかかる点もデメリットと言えるかもしれません。最初の設定も、ケーブルを挿すだけの有線接続に比べると少しだけ手順が必要です。

無線接続に必要な機材をそろえよう

パソコン画面を無線でテレビに映すためには、いくつか準備するものがあります。まず絶対に必要なのが、Wi-Fi環境、つまり無線LANルーターです。

パソコンと後述の受信機を同じWi-Fiネットワークに接続する必要があるため、ご自宅にWi-Fiが飛んでいなければ始まりません。

次に主役となるパソコンと、画面を映し出すテレビ。これはもちろん必要ですよね。

そして、無線接続の要となるのが、パソコンから送られてくる映像データをWi-Fiで受け取って、テレビに表示してくれる「受信機(レシーバー)」です。

この受信機の代表的な製品が、Amazonの「Fire TV Stick」やGoogleの「Chromecast」です。これらはテレビのHDMI端子に挿して使う小さな機器で、これら自体がインターネットに接続して動画を観る機能も持っていますが、パソコン画面の受信役もこなしてくれます。

どちらも数千円から1万円程度で購入でき、セールで安くなることも多いです。どの受信機を選ぶかは、普段使っているサービス(Amazonプライムか、Googleサービスかなど)に合わせて決めるのも良いでしょう。

- 必須なもの

- Wi-Fi環境(無線LANルーター)

- パソコン

- テレビ(HDMI端子付き)

- 受信機(Fire TV Stick, Chromecastなど)

ミラーリングとキャストの違いとは?

無線で画面を映すときによく聞く「ミラーリング」と「キャスト」という言葉。似ているようで、実は役割が少し違います。

まず「ミラーリング」は、その名の通り「鏡(ミラー)」のように、パソコンのデスクトップ画面に表示されている内容を、操作も含めてそっくりそのままテレビに映し出す技術です。

マウスポインターの動きやフォルダを開く操作、文字入力の様子まで、すべてがリアルタイムでテレビに表示されます。プレゼンでスライドを見せたり、パソコンでしか動かないソフトの画面を共有したりするのに向いています。

一方「キャスト」は、動画や音楽といった特定のコンテンツデータだけを、受信機に送って再生させる方法です。

例えば、パソコンのChromeブラウザでYouTube動画をキャストすると、テレビでは動画が再生されますが、パソコン側では別の作業(メールを書いたり、ウェブサイトを見たり)を続けられます。

これは、再生の命令だけをパソコンが出して、実際の再生は受信機自身が行っているためです。そのため、パソコンへの負荷が軽く、バッテリーの消費も抑えられるのがメリットです。どちらの機能を使うかは、目的に合わせて選ぶと良いでしょう。

Windows11での事前確認事項

さあ、機材をそろえて接続しよう、という前に一つだけ確認しておきたいことがあります。それは、お使いのWindows11パソコンが「Miracast(ミラキャスト)」という無線ディスプレイ機能に対応しているかどうかです。

Miracastは、Wi-Fiの電波を使って機器同士を1対1で直接つなぎ、画面をミラーリングするための標準規格です。最近のノートパソコンであればほとんどが対応していますが、念のため確認しておくとスムーズです。

確認方法は簡単です。まず、Windows11の「設定」を開きます。次に左側のメニューから「システム」を選び、その中にある「この PC へのプロジェクション」という項目をクリックしてみてください。

もし、「このデバイスをプロジェクション用に設定します」といったオプションが表示されていれば、あなたのパソコンはMiracastに対応しています。

もし「このデバイスでは、ワイヤレス プロジェクションの受信はサポートされていません」と表示された場合は、残念ながらパソコン単体でのMiracast受信はできません。

ただし、これはあくまで「受信」の話。Fire TV Stickなどに画面を「送信」する機能は、これとは別で対応している場合がほとんどなので、がっかりする必要はありませんよ。

パソコン画面をテレビに無線で映す具体的な方法

- Fire TVを使ったミラーリング方法

- Chromecastで画面をキャストする

- Macの場合はAirPlayを使おう

- 映像が途切れるときの対処法

- 有料動画を観るときの注意点

Fire TVを使ったミラーリング方法

AmazonのFire TV Stick(またはFire TV Cubeなど)を使えば、Windows11のパソコン画面を簡単にミラーリングできます。Fire TVには、前述のMiracastを受信する機能が標準で備わっているからです。

設定はとてもシンプルで、数分もあれば完了します。

まずは下準備として、パソコンとFire TV Stickが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

次に、テレビの画面でFire TVを操作します。付属のリモコンの「ホーム」ボタン(家のマーク)を長押しするとメニューが表示されるので、その中から「ミラーリング」を選択します。すると、テレビ画面が「(ユーザー名)のFire TV Stickが検出可能です」といった待受状態に切り替わります。

続いてパソコン側の操作です。キーボードの「Windowsキー」と「K」のキーを同時に押すと、画面の右側に「キャスト」というメニューが出てきます。

しばらく待つと、接続可能なデバイスのリストにあなたの「Fire TV Stick」が表示されるはずです。これをクリックするだけで接続が開始され、数秒後にはパソコンのデスクトップ画面がテレビにそっくりそのまま映し出されます。

ワイヤレスでのプレゼンや、パソコン内の写真・動画をみんなで見るのにとても便利ですよ。

Chromecastで画面をキャストする

GoogleのChromecast(またはChromecast with Google TV)を使っている場合は、Google Chromeブラウザの機能を利用して画面を映し出します。

こちらは「ミラーリング」というより「キャスト」という呼び方がメインになりますが、デスクトップ全体を映すことも可能です。

こちらも、まずはパソコンとChromecastが同じWi-Fiに接続されていることが大前提です。準備ができたら、パソコンでGoogle Chromeブラウザを起動します。

ウェブサイトなど、何かしらのページを開いた状態で、ブラウザの右上にある縦の三点リーダー「︙」(設定メニュー)をクリックしてください。メニューの中から「保存と共有」にカーソルを合わせ、さらに「キャスト」を選択します。

すると小さなウィンドウが現れ、キャスト先のデバイスとしてあなたのChromecastが表示されます。

ここでウィンドウ下部にある「ソース」という青い文字をクリックすると、「タブをキャスト」「デスクトップをキャスト」「ファイルをキャスト」という3つの選択肢が出てきます。

ブラウザの特定のタブだけを映したいなら「タブをキャスト」、パソコンの画面全体をミラーリングしたいなら「デスクトップをキャスト」を選びます。目的のソースを選んでから、キャスト先のChromecastをクリックすれば、テレビへの出力が開始されます。

Macの場合はAirPlayを使おう

もしあなたがMacユーザーなのであれば、話はさらに簡単です。Apple製品には「AirPlay(エアプレイ)」という、非常に優れたワイヤレスの画面共有機能が標準で搭載されています。

これを使えば、面倒な設定なしにMacの画面をテレビにミラーリングできます。

ただし、テレビ側がAirPlayに対応している必要があります。最近の多くのスマートテレビは「AirPlay 2対応」をうたっていますが、もしお持ちのテレビが非対応の場合は、別途「Apple TV」という機器をテレビのHDMI端子に接続することで、AirPlayが使えるようになります。

設定方法は驚くほど手軽です。Macとテレビ(またはApple TV)が同じWi-Fiネットワーク上にあることを確認したら、Macの画面右上にあるメニューバーから、2つの四角が重なったようなアイコンの「コントロールセンター」を開きます。

その中にある「画面ミラーリング」をクリックすると、出力可能なテレビやApple TVの名前がリストアップされるので、映したいテレビを選択するだけ。これだけで、あなたのMacのデスクトップがテレビにワイヤレスで映し出されます。Apple製品同士ならではの、スムーズな連携が魅力です。

映像が途切れるときの対処法

せっかく無線接続ができたのに、映像がカクカクしたり、突然止まってしまったりするとがっかりしますよね。

無線接続が不安定になる主な原因は、「Wi-Fiの電波が弱い・不安定」か「パソコンの性能不足」のどちらかであることがほとんどです。

まずはWi-Fi環境を見直してみましょう。一番簡単な解決策は、パソコンや受信機(Fire TVなど)を、Wi-Fiルーターにできるだけ近づけてみることです。物理的な距離が近いほど電波は強くなります。

また、ルーターと機器の間に壁や家具などの障害物がないかも確認してみてください。

電子レンジやコードレス電話機は、Wi-Fiと同じ周波数帯の電波を使うことがあるため、これらの近くで使うと電波干渉を起こして接続が不安定になる原因になります。

可能であれば、Wi-Fiルーターの設定で、電波干渉の少ない「5GHz帯」のネットワークに接続するのも有効な手段です。

パソコン側では、バックグラウンドで動いている不要なアプリを終了させて、パソコンの処理能力を画面出力に集中させてあげるのも効果があります。いろいろ試しても改善しない場合は、残念ですが有線接続を検討するのも一つの手です。

有料動画を観るときの注意点

パソコンで契約しているNetflixやAmazonプライム・ビデオといった有料の動画配信サービスを、ミラーリングでテレビの大画面に映して楽しみたい、と考える人も多いでしょう。

しかし、ここで一つ注意点があります。それは、著作権保護されたコンテンツは、ミラーリングでは正常に再生できない場合がある、ということです。

これは「HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)」という、不正な録画やコピーを防ぐための著作権保護技術が関係しています。この技術により、ミラーリングしようとすると、テレビの画面が真っ暗になったり、エラーメッセージが表示されたりすることがあります。

これは故障ではなく、意図された仕様です。

では、どうすれば有料動画をテレビで観られるのでしょうか。一番確実な方法は、ミラーリングに頼るのではなく、Fire TV StickやChromecast、Apple TVといった受信機に搭載されている「公式アプリ」から直接動画を再生することです。

これらの機器には、各動画配信サービスのアプリが用意されています。パソコンからではなく、受信機のリモコンを使ってテレビ上で直接アプリを操作すれば、HDCPの問題を回避して、スムーズに高画質な映像を楽しむことができますよ。

パソコン画面の無線テレビ出力で快適なデジタルライフを

- 無線接続はケーブルが不要で部屋がスッキリする

- 有線接続は通信が安定しており遅延が少ない

- 無線接続にはパソコン、テレビ、受信機、Wi-Fi環境が必須である

- 代表的な受信機はFire TV StickやChromecast

- ミラーリングはパソコン画面をそのままテレビに複製する機能

- キャストは特定の動画コンテンツなどを選んでテレビで再生させる機能

- Windows11ではMiracastという規格でミラーリングを行う

- Fire TVはリモコンのホームボタン長押しでミラーリング待機状態になる

- ChromecastへのキャストはGoogle Chromeブラウザから行う

- デスクトップ全体をキャストすればミラーリングと同様に使える

- Macの場合は標準機能のAirPlayで簡単にミラーリングが可能

- 映像が途切れる主な原因はWi-Fiの電波干渉や距離

- Wi-Fiルーターとパソコン、受信機の位置を見直すことが改善の第一歩

- 有料の動画配信サービスは著作権保護技術でミラーリングできないことがある

- 有料動画はFire TVなどの公式アプリから直接再生するのが確実な方法である