パソコンの電源を入れてから作業を始めるまでの時間、特に再起動がスムーズに進まないと、日々の業務や作業に大きなストレスを感じるものです。以前はすぐ起動したのに、なぜか最近パソコンの再起動が長いと感じていませんか?

その原因は、ストレージがHDDかSSDかの違いや、バックグラウンドで動くWindows Updateの影響、知らず知らずのうちに増えてしまったスタートアップや常駐ソフトの多さなど、様々な要因が考えられます。また、普段何気なく行っているシャットダウンとの違いや、実は起動を遅くする原因にもなりうる高速スタートアップを無効にする効果についても気になるところです。Windows 11やWindows 10といったOSによる違いはあるのでしょうか。

画面がぐるぐるして終わらない、黒い画面やようこそ画面で止まってしまうといった具体的な症状には、どう対処すれば良いのでしょう。意外にも接続している周辺機器を外すだけで解決することもありますが、一体いつまで放置すれば良いのか、やむを得ず強制終了する場合のリスクは何か、色々な方法を試しても改善しない場合は買い替えも視野に入れるべきか、など悩みは尽きません。この記事では、再起動にかかる時間の平均的な目安から、具体的な解決策までを網羅的に解説していきます。

- パソコンの再起動が長くなる具体的な原因

- 自分でできる簡単な対処法から高度な修復方法

- 症状別(ぐるぐる、黒い画面など)の解決策

- 対処しても改善しない場合の最終的な選択肢

パソコンの再起動が長いのはなぜ?主な原因を解説

- 再起動にかかる時間の平均は?

- パソコンの再起動が長い主な原因

- シャットダウンとの違いを知ろう

- Windows Updateが影響している?

- スタートアップと常駐ソフトの確認

- HDDとSSDの違いが速度を左右

- Windows 11とWindows 10の違い

再起動にかかる時間の平均は?

パソコンの再起動が長いと感じたとき、まず気になるのが「正常な再起動時間」の目安です。使用しているパソコンのスペック、特にストレージの種類によって目安となる時間は大きく異なります。

| ストレージの種類 | 再起動時間の目安 | 「長い」と判断する基準 |

|---|---|---|

| SSD搭載PC | 30秒~1分半程度 | 2分以上 |

| HDD搭載PC | 2分~5分程度 | 5分以上 |

近年の高性能なPCはSSDを搭載していることが多く、1分を切ることも珍しくありません。一方で、HDD搭載PCは物理的な動作を伴うため、どうしても時間がかかります。ご自身のPCが上記の「長いと判断する基準」を超えている場合や、以前と比べて明らかに遅くなったと感じる場合は、何らかの問題を抱えている可能性が高いと言えるでしょう。

再起動プロセスの内訳

再起動は以下の4つのステップで構成されており、これらのどこかで時間がかかっていることが遅延の原因となります。

- シャットダウン処理: アプリやサービスを終了させる時間

- BIOS/UEFI起動: ハードウェアを初期化・認識する時間

- OS読み込み: システムファイルをストレージから読み込む時間

- デスクトップ準備: ログインし、スタートアッププログラムを起動する時間

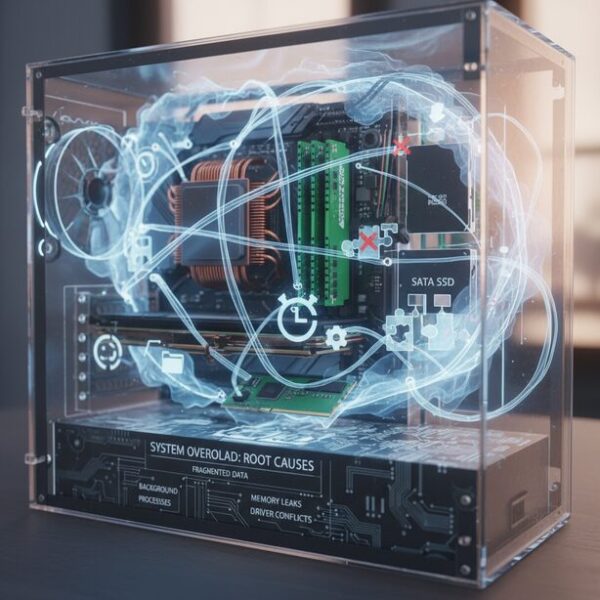

パソコンの再起動が長い主な原因

再起動が長くなる原因は、大きく分けて「ソフトウェア」に起因するものと「ハードウェア」に起因するものがあります。原因を正しく特定することが、迅速な解決への第一歩です。

ソフトウェア的な原因

- スタートアッププログラム・常駐ソフト: ログイン時に自動で起動するアプリが多いと、起動・終了ともに時間がかかります。

- Windows Update: 更新プログラムの適用処理が再起動中に行われるため、特に大規模アップデート後は時間がかかります。

- システムファイルの破損: Windowsの重要ファイルが壊れていると、読み込みに失敗したり時間がかかったりします。

- ドライバの不具合: PCパーツや周辺機器のドライバが古い、またはOSと互換性がないと、機器の認識に時間がかかります。

- ウイルス・マルウェア感染: 不正なプログラムが裏で動作し、システム全体のパフォーマンスを低下させます。

- 不要ファイルの蓄積: 一時ファイルやゴミ箱のデータが溜まり、ディスク容量を圧迫すると動作が遅くなります。

ハードウェア的な原因

- ストレージ(HDD/SSD)の問題: 特にHDDは経年劣化による不良セクタの発生や、データの断片化によって読み込み速度が著しく低下します。

- メモリ(RAM)不足: メモリ容量が少ないと、低速なストレージを仮想メモリとして使う頻度が増え、全体の動作が遅くなります。

- CPUの性能不足・熱暴走: CPUの処理能力が追いつかない、または熱で性能が制限される(サーマルスロットリング)と、あらゆる処理に時間がかかります。

- 接続している周辺機器の問題: 故障した周辺機器が接続されていると、その認識プロセスで処理が止まってしまうことがあります。

シャットダウンとの違いを知ろう

「再起動が遅い」という問題の解決には、「再起動」と「シャットダウン」の根本的な違いを理解することが重要です。実は、現在のWindowsではこの2つの動作は全く異なります。

再起動とシャットダウン(高速スタートアップ有効時)の違い

- 再起動: メモリ上のデータを完全に消去し、システムをゼロから読み込み直します。ハードウェアの初期化も行われるため、一時的な不具合をリセットする効果が高いです。トラブルシューティングの基本とされるのはこのためです。

- シャットダウン: Windowsの根幹部分(カーネル)やドライバの状態をファイルに保存してから電源を切ります。次回の起動時はそのファイルを読み込むだけなので起動は速くなりますが、前回のシステム情報を引き継いでしまうため、不具合が解消されないことがあります。

つまり、パソコンの調子が悪い時に「シャットダウンして、また電源を入れる」という操作では問題が解決せず、「再起動」を選択することで初めてシステムが完全にリフレッシュされるのです。

Windows Updateが影響している?

「更新して再起動」という選択肢が表示されている場合、再起動が長くなる主な原因はWindows Updateである可能性が非常に高いです。

Windowsはセキュリティの強化や新機能の追加のため、定期的に更新プログラムを配信します。この更新プロセスは、以下のような流れで再起動中に最終処理を行います。

- バックグラウンドで更新プログラムをダウンロード・インストール

- 「更新して再起動」を選択

- 再起動中に「Windowsの準備をしています」「更新プログラムを構成しています」などの画面が表示される

- システムファイルの置き換えや設定変更などの最終処理を実行

特に、年に1~2回配信される機能更新プログラム(Feature Update)は、OSの大部分を入れ替える大規模なもの。この場合は、PCの性能によっては数十分から数時間かかることも珍しくありません。

更新が終わらない場合は?

更新処理中に画面が進まなくなった場合でも、慌てて電源を切るのは危険です。ディスクアクセスランプ(もしあれば)が点滅していれば処理は進行中です。最低でも1~2時間は様子を見るようにしましょう。ここで強制終了すると、システムファイルが破損してWindowsが起動しなくなる可能性があります。

スタートアップと常駐ソフトの確認

Windowsへのログインと同時に自動で起動する「スタートアッププログラム」や、常にバックグラウンドで動作している「常駐ソフト」が多いと、再起動のプロセスに大きく影響します。

- シャットダウン時: 多くのソフトを一つずつ終了させるため時間がかかる。

- 起動時: 多くのソフトが一斉に起動するためCPUやストレージに高い負荷がかかり、デスクトップが使えるようになるまでが長い。

これらのソフトは、タスクマネージャーから簡単に確認し、不要なものを無効化できます。

【手順】不要なスタートアップアプリを無効化する

Ctrl+Shift+Escキーを同時に押して、タスクマネージャーを起動します。- 「スタートアップ」タブ(Windows 11では「スタートアップ アプリ」)を開きます。

- 一覧が表示されるので、「スタートアップへの影響」が高いアプリの中から、不要と思われるものを選択します。

- 右下の「無効化」ボタンをクリックします。

無効化して良いアプリの判断基準

自分でインストールしたチャットツール、特定のゲームのランチャー、各種ツールのアップデートチェッカーなど、常に起動している必要がないアプリは無効化の候補です。一方で、セキュリティソフトやPCの動作に必要なドライバ関連のユーティリティ(オーディオマネージャーなど)は、むやみに無効化しないように注意しましょう。

HDDとSSDの違いが速度を左右

再起動時間を含め、パソコンのあらゆる動作速度に最も大きな影響を与えるパーツがストレージです。ストレージには主にHDDとSSDの2種類があり、その仕組みの違いが決定的な速度差を生んでいます。

| HDD (ハードディスクドライブ) | SSD (ソリッドステートドライブ) | |

|---|---|---|

| 仕組み | 磁気ディスクを物理的に回転させてデータを読み書き | 半導体メモリに電気的にデータを読み書き |

| 速度 | 遅い | 圧倒的に速い |

| 特徴 | 安価で大容量。衝撃に弱く、動作音がする。 | 高価。衝撃に強く、静かで低発熱。 |

再起動のプロセスでは、OSの読み込みやアプリの起動など、膨大なデータの読み書きが発生します。このため、物理的な動作を伴うHDDはSSDに比べて大幅に時間がかかります。もしお使いのPCがHDD搭載で、再起動の遅さに悩んでいるなら、SSDへの換装(交換)が最も効果的な改善策と言えるでしょう。

Windows 11とWindows 10の違い

「新しいOSだから再起動が遅いのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、Windows 10とWindows 11で再起動の基本的な仕組みに大きな違いはありません。速度の違いは、OSのバージョンそのものよりも、PCの状態やハードウェアとの相性による影響の方が大きいです。

OSごとの注意点

- Windows 10: 長期間の使用でシステムに不要なファイルが溜まり、動作が遅くなっている可能性があります。2025年10月14日にサポートが終了するため、それ以降はセキュリティリスクが高まる点にも注意が必要です。

- Windows 11: システム要件が厳しくなっており、要件を満たさない古いPCに無理にインストールすると、ドライバの互換性問題などで動作が不安定になり、再起動が遅くなることがあります。

どちらのOSであっても、最新の更新プログラムを適用し、各種ドライバを最新に保つことが安定動作の基本です。スタートアップの整理やストレージのクリーンアップといった対策は、OSに関わらず共通して有効です。

パソコンの再起動が長い時の具体的な対処法

- 高速スタートアップを無効にする手順

- まずは接続している周辺機器を外す

- 画面がぐるぐるして終わらない場合

- 黒い画面やようこそ画面で止まる時

- 再起動中の放置はいつまですべき?

- 最終手段としての強制終了とリスク

- 対処法を試しても改善しない時は

- PCの買い替えを検討するサイン

- まとめ:パソコンの再起動が長い問題

高速スタートアップを無効にする手順

前述の通り、「高速スタートアップ」は前回のシステム情報を引き継ぐことで起動を速くする機能ですが、これが不具合の原因となり、逆にシャットダウンや再起動が正常に完了しなくなることがあります。ドライバの不整合などが蓄積されている場合に有効な対処法です。

【手順】高速スタートアップを無効化する

- Windowsの検索バーに「コントロールパネル」と入力して開きます。

- 表示方法を「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に変更し、「電源オプション」をクリックします。

- 左側のメニューから「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。

- 「現在利用可能ではない設定を変更します」というリンクをクリックします。(管理者権限が必要です)

- 「シャットダウン設定」の項目にある「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外します。

- 「変更の保存」ボタンをクリックして完了です。

この設定変更後、一度PCを再起動して効果を確認してみてください。

まずは接続している周辺機器を外す

意外と見落としがちなのが、USBで接続している周辺機器の影響です。故障していたり、ドライバに問題があったりする機器が接続されていると、PCがその機器の認識や切断処理で時間を要し、再起動が長引く原因となります。

原因となりうる機器の例

USBメモリ、外付けHDD/SSD、プリンター、スキャナー、Webカメラ、USBハブなど、USBポートに接続するあらゆる機器が原因になる可能性があります。

【原因の切り分け手順】

- PCの電源を完全にシャットダウンします。

- 電源ケーブル以外の全ての周辺機器(マウス、キーボード、USBメモリなど)を取り外します。

- PCを起動し、この状態で再起動が速くなるか確認します。

- もし速くなったら、PCの電源を切り、周辺機器を一つずつ接続しては再起動を繰り返し、どの機器が原因かを特定します。

- 原因の機器がわかったら、その機器のドライバを更新するか、使用を中止するなどの対策を取ります。

画面がぐるぐるして終わらない場合

「再起動しています」やメーカーロゴの画面で、くるくると円が回り続けたまま一向に進まない…。これは非常に不安になる状況ですが、いくつかの原因が考えられます。

主な原因

- Windows Updateの適用に失敗している

- システムファイルやブート情報が破損している

- ドライバの深刻な競合が発生している

- ストレージ(HDD/SSD)が物理的に故障しかけている

【対処フロー】

- ひたすら待つ: まずは最低でも1~2時間、HDDアクセスランプの活動を見ながら待機します。

- 強制終了: 状況が変わらない場合、電源ボタンを長押しして強制的に電源を切ります。

- セーフモードでの起動を試す: 再度電源を入れ、メーカーロゴが表示されたら強制終了、という操作を2~3回繰り返すと「自動修復」画面が表示されます。そこから「詳細オプション」→「スタートアップ設定」→「再起動」と進み、キーボードの「4」か「F4」キーを押してセーフモードで起動します。

- セーフモードで起動できたら:

- システムの復元:問題が発生する前の時点にPCの状態を戻します。

- 更新プログラムのアンインストール:直近のアップデートが原因と思われる場合に試します。

- 回復環境での修復: セーフモードでも起動できない場合、「自動修復」画面の「詳細オプション」から「スタートアップ修復」や「コマンドプロンプト」での修復を試みます。

黒い画面やようこそ画面で止まる時

再起動の特定の段階で処理が止まってしまうケースもあります。症状によって原因と対処法が異なります。

黒い画面で止まる(マウスカーソルのみ表示される場合も含む)

- 原因: ディスプレイドライバの不具合、高速スタートアップの問題、外部ディスプレイ出力の混乱など。

- 対処法:

Windowsキー+Ctrl+Shift+Bを同時に押し、グラフィックドライバをリセットしてみる。- セーフモードで起動し、ディスプレイドライバを再インストールする。

- 接続しているディスプレイケーブルを抜き差ししてみる。

「ようこそ」画面で止まる

- 原因: ユーザープロファイルの破損、スタートアッププログラム(特にセキュリティソフト)の問題、ネットワーク接続のトラブルなど。

- 対処法:

- 一度LANケーブルを抜く、またはWi-Fiをオフにするなど、インターネット接続を切った状態で再起動してみる。

- セーフモードで起動し、最近インストールしたアプリや、影響の大きそうなスタートアッププログラムを無効化する。

- システムの復元を実行する。

再起動中の放置はいつまですべき?

再起動が終わらない時、いつまで待つべきか、そしていつ強制終了に踏み切るべきかの判断は非常に重要です。むやみに電源を切ると、状況を悪化させる可能性があるからです。

待つべき時間の目安と判断ポイント

- 通常の再起動: 5分~10分以上進まない場合は異常の可能性があります。

- Windows Update中: 「更新プログラムを構成しています」といった画面では、大規模な更新の場合、2~3時間かかることもあります。

- 判断の決め手「HDDアクセスランプ」: PC本体にある円筒形のマークのランプがチカチカと点滅していれば、内部で処理が進行中です。この場合は、辛抱強く待つのが最も安全です。ランプが完全に消灯し、画面も全く変化しない状態が長時間続く場合は、フリーズしている可能性が高いです。

特にWindows Updateの最中は、重要なシステムファイルを書き換えているため、処理が終わるのを待つのが鉄則です。ここで中断させてしまうと、最悪の場合Windowsが起動しなくなるリスクがあります。

最終手段としての強制終了とリスク

何をしても反応がなく、長時間待っても状況が変わらない場合の最終手段が電源ボタン長押しによる強制終了です。ただし、これはシステムにダメージを与えるリスクを伴うため、実行は慎重に行う必要があります。

強制終了の主なリスク

- システムファイルの破損: OSが重要なファイルを書き込んでいる最中に電源が切れるとファイルが壊れ、Windowsが起動不能になる可能性があります。

- データの損失: 保存していなかった作業中のデータは全て失われます。

- ハードディスクへのダメージ: 特にHDDの場合、データの書き込み中にヘッドが緊急退避するため、ディスクに物理的な損傷を与えるリスクがゼロではありません。

強制終了後の推奨作業

もし強制終了後に無事Windowsが起動した場合は、念のため以下のコマンドを実行してシステムファイルとディスクの状態をチェックしておくことをお勧めします。

- スタートボタンを右クリックし、「Windows PowerShell (管理者)」または「ターミナル (管理者)」を開きます。

sfc /scannowと入力してEnterキーを押し、システムファイルチェックを実行します。- 次に

chkdsk c: /fと入力してEnterキーを押します。次回の再起動時にディスクチェックを予約し、PCを再起動します。

対処法を試しても改善しない時は

これまで紹介した基本的な対処法を試しても再起動の遅さが改善しない場合、より高度な修復作業やハードウェアの故障を疑う必要があります。

試せる高度なソフトウェア修復

- システムの復元: PCが正常だった時点の「復元ポイント」にシステムの状態を戻す機能です。ドライバやアプリのインストールが原因の場合に有効です。

- Windowsの上書きインストール: 個人用ファイルやアプリを保持したまま、Windowsのシステムファイルだけを新しいものに再構築します。システムファイルの破損に効果的です。

- PCのリセット(初期化): PCを工場出荷時の状態に戻します。多くのソフトウェア的な問題はこれで解決しますが、インストールしたアプリは全て削除されます。(個人用ファイルは保持する選択も可能)

ハードウェアの故障を疑う

ソフトウェア的な修復を尽くしても改善しない場合、ハードウェア自体が故障している可能性が高まります。

- ストレージの健康状態確認: 「CrystalDiskInfo」などのフリーソフトを使い、HDD/SSDの健康状態(S.M.A.R.T.情報)を確認します。「注意」や「異常」と表示された場合は、ストレージの寿命が近いサインです。

- メモリ診断: Windows標準の「Windowsメモリ診断」ツールで、メモリにエラーがないか確認します。

- 専門業者への相談: 原因が特定できない場合は、無理せずPC修理の専門業者に診断を依頼しましょう。

PCの買い替えを検討するサイン

様々なトラブルシューティングに時間を費やしても問題が解決しない、あるいは頻繁に再発する場合、PCの買い替えを検討するタイミングかもしれません。

買い替えを検討すべきサイン

- 購入から5年以上経過している: 部品の経年劣化により、故障のリスクが全体的に高まっています。

- Windows 11の要件を満たせない: 使用中のPCがWindows 10のままで、ハードウェア要件の問題でアップグレードできない場合。2025年10月のサポート終了後はセキュリティリスクが増大します。

- パフォーマンスの限界: 再起動以外にも、アプリの起動やWebブラウジングなど、日常的な操作全般が遅く感じる。

- 故障が頻発する: 再起動の問題以外にも、ブルースクリーンや突然のフリーズなどが頻繁に起こる。

- 修理費用が高額になる: SSDへの換装やメモリ増設などの費用が、新しいPCの購入価格と比べて割高になる場合。

新しいPCに買い替えることで、処理速度が飛躍的に向上し、トラブル解決に費やしていた時間を本来の作業に充てられるようになります。これは大きな時間的メリットと言えるでしょう。

まとめ:パソコンの再起動が長い問題の総括

この記事では、パソコンの再起動が長引く原因から、ご自身で試せる具体的な対処法、そして最終的な選択肢としての買い替えまで、幅広く解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 再起動時間の平均はSSDで約1分、HDDで2〜5分が目安

- 原因はスタートアップの多さやストレージの劣化など多岐にわたる

- 再起動はシャットダウンと違いシステムを完全にリフレッシュする

- Windows Update中は処理が終わるまで待つのが基本

- 不要なスタートアップや常駐ソフトはタスクマネージャーで無効化する

- 高速スタートアップの無効化がシステムの安定につながることがある

- 再起動が遅い最大の原因はHDDの速度でSSD換装が効果的

- Windows 11と10のOS自体に再起動速度の大きな差はない

- 再起動が終わらない時はアクセスランプを確認し、放置する時間を見極める

- まず周辺機器を全て外して原因を切り分けるのが有効な手段

- ぐるぐる画面や黒い画面で終わらない場合はセーフモードを試す

- ようこそ画面で止まる際はネットワークを切断してみる

- 強制終了はシステム破損のリスクがあるため最終手段と心得る

- 改善しない場合はWindowsの上書きインストールや初期化を検討する

- あらゆる対処法で解決しない場合はPCの買い替えも重要な選択肢