PCケースファンの増設や交換を考えたとき、複雑な配線に戸惑う方は少なくありません。この記事では、準備するものからコネクタの種類(3ピンと4ピンの違い)、PWM制御とDC制御の基本、マザーボードの接続場所まで丁寧に解説します。

さらに、複数増設のつなぎ方や分岐ケーブル・ファンハブの使い方、ARGB・RGBの接続、裏配線をきれいにするコツといった実践的なテクニックも網羅。配線後のBIOS・UEFI設定や、回らない・光らないといったトラブル対処法まで、あなたの悩みを解決します。

- PCケースファン配線の基本的な手順

- 複数のファンをスマートに増設する方法

- BIOSやソフトウェアを使った回転数の制御方法

- 配線時によくあるトラブルの原因と解決策

PC ケース ファン 配線の基本を完全マスター

- 配線を始める前に準備するもの

- コネクタの種類、3ピンと4ピンの違い

- PWM制御とDC制御の仕組み

- マザーボード上の正しい接続場所

- ファンのエアフローと向きの基本

- 複数増設するときの主なつなぎ方

- 分岐ケーブルとファンハブの使い方

- 電源ユニットからのSATAペリフェラル接続

- ARGB・RGB接続とデイジーチェーン

- 裏配線をきれいにするコツ

配線を始める前に準備するもの

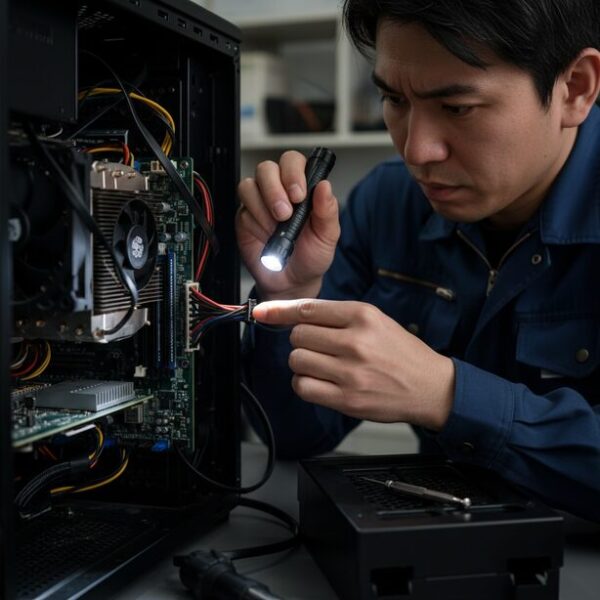

PCケースファンの配線作業をスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。最低限必要な工具と、あると便利なアイテムをリストアップしました。

必須の工具

- プラスドライバー: PCケースのサイドパネルやパーツの固定に使われているネジの多くは、2番(PH2)サイズです。ほとんどの作業で必要になります。

- ニッパー: 既存のケーブルタイ(結束バンド)を切断したり、新しいケーブルタイの余分な部分をカットしたりする際に使用します。

- ケーブルタイ(結束バンド): 複数のケーブルを束ねて、ケース内でばらつかないように固定します。配線をきれいにまとめるための必須アイテムです。

あると便利な工具

- マグネット付きドライバー: ネジを先端に保持できるため、狭い場所や奥まった場所でのネジ止め作業が格段に楽になります。ネジの落下防止にも役立ちます。

- ヘッドライト、ペンライト: 光が届きにくいPCケースの内部を明るく照らし、コネクタの位置確認や細かい作業を補助します。

- ラジオペンチ: 狭い箇所でのコネクタの抜き差しや、小さな部品を掴む際に役立ちます。

- 結束バンド用ベース: 裏配線スペースの何もない平らな面に貼り付け、ケーブルを固定するための土台として使用できます。

必要なパーツ・部材

工具の他に、目的のファンや関連パーツも忘れずに準備しましょう。

- PCケースファン: 取り付けたいサイズのファン本体。

- 取り付け用ネジ: 通常はファンに付属しています。タッピングネジ(ケースに直接ねじ込む)とミリネジ(ラジエーター用)があります。

- 分岐ケーブル、ファンハブ: マザーボードのファンコネクタが不足する場合に必要です。

- 延長ケーブル: ファンのケーブルがマザーボードのコネクタまで届かない場合に使用します。

コネクタの種類、3ピンと4ピンの違い

PCケースファンには、主に「3ピン」と「4ピン」の2種類のコネクタがあります。これらの違いを理解することが、正しい配線とファン制御の第一歩です。

| 項目 | 3ピンコネクタ | 4ピンコネクタ (PWM対応) |

|---|---|---|

| ピン構成 | GND, 電源(+12V), 回転数信号 | GND, 電源(+12V), 回転数信号, PWM制御信号 |

| 回転数制御 | DC制御 (電圧制御) | PWM制御 (パルス幅変調) |

| 特徴 | 電圧を変化させて回転数を調整。仕組みはシンプル。 | PWM信号で精密な回転数制御が可能。低回転域でも安定。 |

| 互換性 | 4ピンヘッダーに接続可能。 | 3ピンヘッダーに接続可能(PWM制御は不可)。 |

簡単に言うと、3ピンは電圧の大きさで回転数を変える「DC制御」、4ピンは電気のON/OFFの頻度で回転数を変える「PWM制御」に対応しています。4ピンのPWM制御の方が、より滑らかで精密なファンコントロールが可能です。

互換性についての補足

コネクタの形状には互換性があり、物理的に接続できます。

- 4ピンファン → 3ピンヘッダー: 接続可能ですが、4番目のPWM制御ピンが使えないため、PWM制御はできません。マザーボードがDC制御に対応していれば電圧で制御されるか、最大回転数で動作します。

- 3ピンファン → 4ピンヘッダー: 接続可能です。マザーボードのBIOS/UEFI設定で、そのヘッダーを「DC制御モード」に変更すれば、回転数制御ができます。

PWM制御とDC制御の仕組み

ファンの回転数制御には「PWM制御」と「DC制御」の2つの主要な方式があります。それぞれの仕組みとメリット・デメリットを理解し、自分のファンに合った設定を選びましょう。

PWM制御 (Pulse Width Modulation / パルス幅変調制御)

PWM制御は、4ピンファンで利用される高度な制御方式です。ファンには常に12Vの定格電圧を供給し、4番目のピンから送られるパルス信号のON/OFF比率(デューティ比)を変化させることで、モーターに流れる実効電力を調整し回転数を制御します。

PWM制御のメリット

- 起動電圧を気にする必要がなく、低回転域でも安定して動作する。

- CPU温度などに連動した、リニアで精密な回転数制御が可能。

- LED付きファンでも、回転数を下げてもLEDの明るさが変わらない。

DC制御 (電圧制御)

DC制御は、主に3ピンファンで利用される古くからの標準的な方式です。マザーボードがファンに供給する電圧そのもの(例: 5V~12V)を変化させることで、モーターの回転数を直接制御します。

DC制御のデメリット

- 電圧を下げすぎると、ファンの最低起動電圧を下回って停止してしまうことがある。

- PWM制御に比べて制御範囲が狭く、大雑把になりやすい。

- LED搭載ファンの場合、電圧を下げるとLEDの明るさも一緒に低下することがある。

マザーボード上の正しい接続場所

ファンのコネクタをマザーボードのどこに接続するかは非常に重要です。適切なヘッダーに接続しないと、ファンが正しく制御されなかったり、最大回転で回り続けたりすることがあります。

主なファンヘッダーの名称と用途

- CPU_FAN: CPUクーラーのファン専用です。マザーボードはここの回転数を常に監視しており、接続されていないとPC起動時にエラーが出ることがあります。

- CPU_OPT (Optional): CPUクーラーの2つ目のファンや、簡易水冷クーラーのラジエーターファン用に使われます。多くはCPU_FANと連動して動作します。

- CHA_FAN / SYS_FAN: ケースファン用のヘッダーです。Chassis Fan(シャーシファン)やSystem Fan(システムファン)の略で、マザーボード上に複数配置されています。

- AIO_PUMP / W_PUMP+: 簡易水冷クーラーのポンプ専用ヘッダーです。通常、常に100%の出力で動作するよう設定されているため、ここにケースファンを接続すると最大回転で回り続けることが多いので注意が必要です。

これらのヘッダーは、CPUソケットの周辺やマザーボードの縁に沿って配置されていることが一般的です。コネクタには向きがあり、マザーボード側のヘッダーのプラスチックのガイド(突起)と、ファンコネクタの凹みを合わせて差し込みましょう。

最も確実な方法はマザーボードの説明書

ヘッダーの正確な位置、名称、仕様(PWM/DC対応、最大供給電流など)を確認するには、マザーボードの取扱説明書を見るのが最も確実で安全な方法です。

ファンのエアフローと向きの基本

PCケース内の冷却効率を高めるには、適切なエアフロー(空気の流れ)を構築することが不可欠です。ファンの向きを正しく設置し、効率的な空気の流れを作り出しましょう。

ファンの風向きの確認方法

ファンの風がどちらの方向に吹くかは、簡単に見分けられます。

- フレームの支柱側が排気: ファンの裏側にある、モーターを支えるX字状のフレームがある側から風が出ていきます。「裏側が排気」と覚えましょう。

- 側面の矢印: 多くのファンの側面には、風の向きを示す矢印(→)と、ブレードの回転方向を示す矢印(↻)が刻印されています。

基本的なエアフローの構築

効率的なエアフローの基本原則は、「前から吸気、後ろから排気。下から吸気、上から排気」です。これは、冷たい空気が下に、温まった空気が上に移動する自然対流を利用した、理にかなった方法です。

- 吸気 (Intake): ケース前面、底面、側面

- 排気 (Exhaust): ケース背面、天面

この配置により、ケース内に直線的な空気の流れが生まれ、CPUやグラフィックボードなどの発熱部品に新鮮な冷たい空気を当て、温まった空気を速やかにケース外へ排出できます。

正圧と負圧とは?

- 正圧: 吸気ファンの総風量 > 排気ファンの総風量。ケース内の気圧が外より高くなり、フィルターのない隙間からのホコリの侵入を防ぎやすくなります。

- 負圧: 吸気ファンの総風量 < 排気ファンの総風量。ケース内の熱は排出されやすいですが、あらゆる隙間からホコリを吸い込みやすくなります。

複数増設するときの主なつなぎ方

PCの冷却性能を上げるためにファンを増設したくても、マザーボードのファンヘッダーが足りなくなることがあります。その場合は、以下の方法で複数のファンを接続できます。

- マザーボードのヘッダーに直接接続: 最も基本的な方法。空いているヘッダーに1つずつ接続します。

- 分岐ケーブル(Y字スプリッター)を使用: 1つのファンヘッダーを2~3股に分岐させ、複数のファンを接続します。

- ファンハブ(ファンコントローラー)を使用: 多数のファンを1つのハブに集約し、配線をすっきりさせます。

- デイジーチェーン接続: ファン自体に入力用と出力用のコネクタがあり、ファン同士を数珠つなぎにする方法です。

増設時の注意点:電流容量

マザーボードのファンヘッダーには供給できる電流の上限があり、一般的に1A(1000mA)です。接続するファンの合計消費電流がこの上限を超えないように注意が必要です。

例えば、消費電流が0.2Aのファンなら、理論上5個まで接続できますが、安全マージンを考慮して3~4個に留めるのが推奨されます。上限を超えるとマザーボードが故障する危険性があります。

分岐ケーブルとファンハブの使い方

ファンヘッダー不足を解消する「分岐ケーブル」と「ファンハブ」。それぞれの特徴と使い方を解説します。

分岐ケーブル

1つのマザーボードファンヘッダーに分岐ケーブルのオス側を接続し、メス側に2~3個のファンを接続して使用します。手軽で安価なのがメリットです。

接続されたファンはすべて同じ信号で制御されるため、同じ回転数で動作します。ただし、前述の通り、マザーボードヘッダーの電流上限を超えないように接続するファンの合計電流を必ず確認してください。

ファンハブ

多数のファンを増設する場合や、配線をきれいにまとめたい場合に最適なアイテムです。

ファンハブは、電源ユニットからSATA電源ケーブルで直接電力を供給されるのが大きな特徴です。これにより、マザーボードの電流上限を気にする必要がなく、多数のファンを安全に増設できます。

ファンハブの使い方

- ハブ本体をケースの裏配線スペースなどに両面テープなどで固定する。

- 電源ユニットからSATA電源ケーブルをハブに接続して電力を供給する。(※必須)

- マザーボードのファンヘッダーとハブを制御用ケーブルで接続する。

- 増設したいファンをハブの各ポートに接続する。

多数のファンケーブルを裏配線スペースの1か所に集約できるため、PCケース内が非常にすっきりします。

電源ユニットからのSATAペリフェラル接続

マザーボードのファンヘッダーがすべて埋まっている場合や、回転数制御が不要で常に最大回転でファンを動かしたい場合には、電源ユニットから直接電源を取る方法もあります。

この方法では、「SATA電源→ファン用3ピン/4ピン変換ケーブル」や「ペリフェラル4ピン→ファン用3ピン/4ピン変換ケーブル」といった変換ケーブルを使用します。

電源ユニットから直接12Vが供給されるため、ファンは常に最大回転数で動作します。そのため、マザーボードのBIOS/UEFIやソフトウェアからの回転数制御は一切できません。静音性を求める場合には不向きですが、とにかく最大の冷却性能が欲しい場合に選択肢となります。

ARGB・RGB接続とデイジーチェーン

近年主流の「光るファン」には、主に「RGB」と「ARGB」の2種類があります。これらは全く互換性がなく、接続を間違えると機器が破損する可能性があるため、特に注意が必要です。

| 項目 | RGB | ARGB (アドレサブルRGB) |

|---|---|---|

| 電圧/ピン | 12V 4ピン (12V, G, R, B) | 5V 3ピン (5V, Data, GND) |

| 特徴 | 接続されたLED全体が同時に同じ色で光る(単色発光)。 | LED一つ一つを個別に制御でき、虹色など複雑なライティングが可能。 |

| ヘッダー表記 | 12V_GRB など | 5V_D_G, ADD_GEN2 など |

【最重要】誤接続による破損に注意!

12V RGBと5V ARGBに互換性は全くありません。電圧とピン配列が異なるため、誤って接続するとLED機器やマザーボードが即座に破損します。コネクタの形状も似ていますが、ARGBは4ピン幅のうち1ピンが埋まっている(欠けている)形状なので、接続前によく確認してください。

デイジーチェーン接続

ARGBやRGB対応のファンやLEDストリップの多くは、デイジーチェーン(数珠つなぎ)に対応しています。機器自体に「入力(IN)」と「出力(OUT)」のコネクタがあり、「マザーボード → 1台目IN → 1台目OUT → 2台目IN…」と繋いでいくことで、1つのヘッダーで複数のライティング機器を同期させることができます。

裏配線をきれいにするコツ

裏配線(ケーブルマネジメント)をきれいに仕上げることで、PCケース内の見栄えが良くなるだけでなく、エアフローの改善やメンテナンス性の向上にも繋がります。

- モジュラー電源の活用: 必要なケーブルだけを接続できるモジュラー式、またはセミモジュラー式の電源ユニットを選ぶと、不要なケーブルがなくなり、ケース内がすっきりします。

- 配線の順番を意識する:

- マザーボード上部を通るCPU補助電源(EPS 8ピン)を最初に行う。

- 太くて硬いメイン電源(ATX 24ピン)を通す。

- SATAケーブルやUSBヘッダーケーブルなどを配線する。

- 最後にグラフィックボードの補助電源を接続するとスムーズ。

- ケーブルタイや面ファスナーの活用: ケースに設けられたケーブルを固定するための穴(タイダウンポイント)を利用し、複数のケーブルをまとめて固定します。

- ファンハブの活用: 多数のファンケーブルを裏配線スペースに設置したハブに集約することで、マザーボード周りの配線を大幅に削減できます。

- ケーブルのルートを考える: どのケーブルをどの穴から通すか、あらかじめ計画を立てることが重要です。特に太いATX 24ピンケーブルは通せる場所が限られます。

PC ケース ファン 配線後の設定とトラブル解決法

- BIOS・UEFIでのファン設定方法

- おすすめのファン制御ソフト

- ファンが回らない・光らない原因

- ファンの回転数が制御できない場合

- ファンの異音がうるさい時の対処法

- 完璧なPC ケース ファン 配線の総まとめ

BIOS・UEFIでのファン設定方法

ファンの配線が完了したら、PCの性能と静音性のバランスを取るために、BIOS(バイオス)またはUEFI(ユーイーエフアイ)でファンの設定を行いましょう。

BIOS/UEFI画面には、PC起動時のメーカーロゴ画面で「Delete」キーまたは「F2」キーを連打することでアクセスできます。

主なファン設定項目

- ファン制御モード (PWM/DC): 各ファンヘッダーに接続したファンの種類に合わせて制御方式を選択します。4ピンファンなら「PWM」、3ピンファンなら「DC (Voltage)」に設定します。「Auto」に設定すれば自動で検出してくれるマザーボードも多いです。

- ファンカーブ設定: CPUやシステムの温度に応じて、ファンの回転数をどのように変化させるかをグラフで視覚的に設定する機能です。「サイレント」「標準」「ターボ」などのプリセットから選んだり、自分でポイントを動かしてオリジナルの冷却プロファイルを作成したりできます。

- ファン停止機能 (Fan Stop): CPU温度が設定値以下(例: 50℃)になるとファンを完全に停止させ、低負荷時に無音状態を作り出す機能です。

おすすめのファン制御ソフト

BIOS/UEFIだけでなく、Windows上で動作するソフトウェアを使ってもファンの回転数を制御できます。

マザーボードメーカー純正ソフト

ASUS「Armoury Crate」、GIGABYTE「Control Center」、MSI「MSI Center」など、各マザーボードメーカーが提供している統合ユーティリティソフトです。ハードウェアとの互換性が保証されており、導入が簡単なのがメリットです。ただし、多機能な分、動作が重いこともあります。

サードパーティ製高機能フリーソフト

Fan Control

非常に高機能かつ軽量なフリーソフトとして人気があります。メーカーを問わず多くのハードウェアを認識し、CPU温度とGPU温度など、複数の温度ソースを組み合わせてファンカーブを作成できるなど、非常に柔軟な設定が可能です。初回設定はやや複雑に感じるかもしれませんが、こだわり派には最適なソフトと言えるでしょう。

ファンが回らない・光らない原因

配線後にファンが動かなかったり、LEDが光らなかったりする場合、いくつかの原因が考えられます。慌てずに一つずつ確認していきましょう。

ファンが回らない場合

- 接続ミス: 最も多い原因です。ファンコネクタがマザーボードのヘッダーに奥までしっかり刺さっているか確認しましょう。

- 電力不足: ファンハブを使用している場合、SATA電源ケーブルの接続を忘れていないか確認してください。分岐ケーブルでヘッダーの電流上限を超えている可能性もあります。

- BIOS/UEFI設定: 低温時にファンを停止する設定(Fan Stop)が有効になっている、または3ピンファンをPWMモードで制御しようとして起動電圧に達していない、などが考えられます。

- 初期不良/故障: 他の正常に動作しているヘッダーに繋ぎ変えても動かない場合は、ファン自体の故障が考えられます。

LEDが光らない場合 (ARGB/RGB)

- 接続ミス: ARGB/RGBコネクタの接続忘れや緩み、デイジーチェーンのIN/OUTの間違いがないか確認しましょう。

- 致命的な誤接続: 12V RGBヘッダーと5V ARGBデバイスを誤接続している場合、機器が破損している可能性があります。

- 電力不足: ライティングコントローラーやハブへのSATA電源の接続を忘れていないか確認してください。

- ソフトウェアの問題: ライティング制御ソフトがインストールされていない、または他のソフトと競合している可能性があります。

ファンの回転数が制御できない場合

ファンは回るものの、回転数が制御できず最大回転で回り続けてしまう場合の主な原因と対処法です。

- 原因①: 制御モードの不一致

BIOS/UEFIで、3ピンファンを接続したヘッダーが「PWMモード」になっている(またはその逆)。

→ 対処法: 接続したファンの種類に合わせて正しい制御モード(DCまたはPWM)に設定を変更する。 - 原因②: 電源ユニット直結

SATA電源やペリフェラル電源から変換ケーブルで接続している。

→ 対処法: この接続方法では回転数制御はできません。制御したい場合はマザーボードのファンヘッダーに接続し直す。 - 原因③: 制御ソフトの競合

複数のファン制御ソフトをインストールしていると、互いに干渉して正常に動作しないことがあります。

→ 対処法: 使用するソフトを1つに絞り、他のソフトはアンインストールする。 - 原因④: ファンハブの制御ケーブル未接続

PWM制御対応のファンハブとマザーボードを繋ぐ制御用ケーブルを接続し忘れている。

→ 対処法: 制御用ケーブルが正しく接続されているか確認する。

ファンの異音がうるさい時の対処法

PCから異音がする場合、ファンが原因であることが多いです。音の種類によって原因が推測できるため、聞き分けて対処しましょう。

「ブォーン」という風切り音

原因: 回転数が高すぎることが原因です。

対処法: BIOS/UEFIや制御ソフトでファンカーブを調整し、アイドル時や低負荷時の回転数を下げましょう。

「カラカラ」「カチカチ」という接触音

原因: ケース内部のケーブルがファンのブレード(羽根)に触れています。

対処法: PCの電源を切り、原因となっているケーブルを特定し、結束バンドなどでファンの可動範囲から離して固定し直してください。

「ジー」「カタカタ」という軸からの音

原因: ファンの軸受(ベアリング)の劣化や潤滑油切れ、またはホコリの蓄積が考えられます。

対処法: まずはエアダスターで清掃してみましょう。それでも改善しない場合はベアリングの寿命が近づいているため、ファンを新品に交換するのが最も確実です。

「ヴー」という共振音

原因: ファンの振動がPCケースに伝わり、ケースパネルなどが共振しています。

対処法: ファンの取り付けネジを増し締めするか、ファンとケースの間に防振ゴムワッシャーやシリコンブッシュを挟むと効果的です。

完璧なPC ケース ファン 配線の総まとめ

この記事では、PCケースファンの配線に関する基本から応用、トラブルシューティングまで幅広く解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ります。

- PCファン配線には最低限プラスドライバーとニッパーを準備する

- 3ピンコネクタは電圧で回転数を制御するDC制御方式に対応する

- 4ピンコネクタはより精密な制御が可能なPWM制御に対応する

- CPUクーラーのファンはマザーボードのCPU_FANヘッダーに接続する

- ケースファンはCHA_FANやSYS_FANと表記されたヘッダーに接続する

- ファン増設時はマザーボードヘッダーの電流上限(通常1A)に注意

- 分岐ケーブルは手軽だが接続するファンの合計電流を必ず確認する

- ファンハブはSATA電源供給により多数のファンを安全に増設できる

- ARGB(5V)とRGB(12V)のコネクタは互換性がなく誤接続は厳禁

- エアフローは前から吸気し後ろや上から排気するのが基本の型

- 裏配線はCPU補助電源ケーブルから先に行うとスムーズに進められる

- BIOSでファンに合った制御モード(PWM/DC)を選択することが重要

- ファンが回らない時はコネクタの接続やBIOS設定をまず確認する

- ファンの異音はケーブルの接触やベアリングの劣化が主な原因

- 困った時はマザーボードの取扱説明書を確認するのが最も確実