「市販のPCケースには、どうもピンとくるデザインがない…」「自分のPCパーツに最適化された、世界に一つだけのケースが欲しい!」そんな風に考えたことはありませんか?実は、ホームセンターで手に入る材料を使えば、あなただけのオリジナルPCケースを自作することが可能です。

この記事では、「PCケースを自作したいけど、何から始めればいいの?」という疑問に答えるため、メリット・デメリットから、難易度、必要な材料・費用・道具、そして具体的な作り方の設計図まで、網羅的に解説します。

木材、アクリル、アルミフレームといった素材ごとの特徴や、エアフローによる冷却、静音性や強度の確保、おしゃれな事例、さらには小型(Mini-ITX)やオープンフレームといったスタイルまで、自作の奥深い世界をご案内します。もちろん、見落としがちな注意点もしっかりお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

- ホームセンターで揃う材料の種類と大まかな費用感

- 初心者でもわかるPCケースの基本的な作り方と設計のコツ

- 木材・アクリル・アルミフレームなど素材別の特徴と注意点

- 自作PCの性能を左右する冷却や静音性を高めるポイント

ホームセンターでPCケースを自作!計画から完成まで

- PCケース 自作 ホームセンターのメリット・デメリット

- 自作の難易度は?スキルと心構え

- 必要な材料・費用・道具は?

- 作り方の基本と設計図のポイント

- PCケース自作で押さえるべき注意点

PCケース 自作 ホームセンターのメリット・デメリット

ホームセンターの材料でPCケースを自作する最大のメリットは、なんといってもデザインや構造を完全に自由に決められる点にあります。

市販品では見つからない特定のサイズや、手持ちのパーツに合わせた最適なエアフロー、そして木材の温もりやアクリルの透明感といった、自分だけのこだわりを形にできるのは、自作ならではの醍醐味と言えるでしょう。ゼロから何かを創り上げる過程そのものが、深い満足感を与えてくれます。

一方で、デメリットも理解しておく必要があります。

当然ながら、自作には相応の時間と労力がかかりますし、設計や工作の難易度も決して低くはありません。材料費や工具を揃える費用が、結果的に市販のケースより高くなる可能性も十分にあります。例えば、本格的なアルミフレームで組むと1万5千円以上かかることも珍しくありません。そして最も重要なのは、すべてが自己責任であるという点です。メーカー保証はなく、もし設計ミスでパーツを破損させてしまっても、誰も助けてはくれません。

このように、PCケースの自作は大きな魅力と挑戦の両面を持っています。この道を歩むには、困難を楽しむくらいの情熱と覚悟が求められるかもしれませんね。

自作の難易度は?スキルと心構え

PCケースの自作と聞くと、とても難しそうに感じるかもしれません。

結論から言うと、その難易度は「どんなケースを作りたいか」によって大きく変わります。専門的な知識が必須というわけではありませんが、新しいことを学ぶ意欲と、試行錯誤を厭わない忍耐力は不可欠です。言わば、壮大なプラモデル作りのようなものかもしれません。

例えば、100円ショップで手に入るMDF材(木の粉を固めた板)を使ってシンプルなオープンフレーム型のケースを作るのであれば、手動の工具でも加工しやすく、初心者の方でも挑戦しやすいでしょう。

一方で、アルミフレームを骨格に、アクリルパネルやメッシュシートを組み合わせるような本格的なケースになると、電動ドリルやジグソーといった工具が必要になり、より精密な作業が求められます。特にアクリル板の加工は、きれいにカットしたり、割らずに穴を開けたりするのに少しコツがいります。

大切なのは、最初から完璧を目指さないことです。

まずは簡単な設計から始めてみたり、加工しやすい木材を選んでみたりと、自分のスキルに合わせてステップアップしていくのが成功の秘訣です。YouTubeなどで公開されている製作動画を参考に、完成までの道のりをイメージしてみるのも良い準備になりますよ。

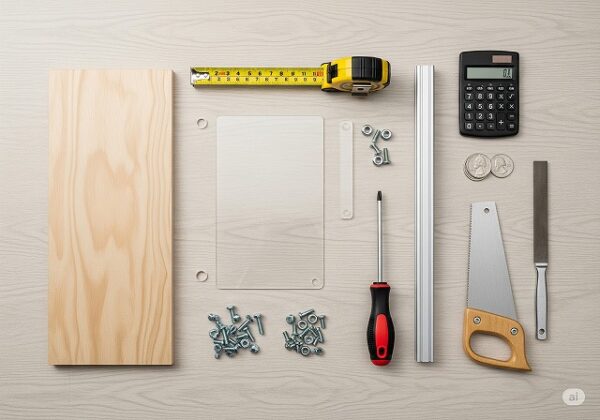

必要な材料・費用・道具は?

自作PCケースの魅力は、予算に合わせて材料を選べることにもあります。本当に安く済ませるなら、100円ショップの材料を中心に1,000円~3,000円程度で骨組みを作ることも可能です。一方で、ホームセンターで手に入るアルミフレームや厚めのアクリル板、こだわりの木材などを使うと、1万円~2万円以上になることもあります。まずは自分の作りたいイメージと予算を天秤にかけて、計画を立てるのが良いでしょう。

材料や道具は、ほとんどがホームセンターで手に入ります。何を作るかによって必要なものは変わってきますが、基本的なものを以下の表にまとめてみました。

| カテゴリ | 具体的なアイテム例 | 備考 |

|---|---|---|

| 構造材 | 木材(シナベニヤ、MDF材など)、アクリル板、アルミフレーム、アングル材 | 作りたいデザインや強度に合わせて選びます。 |

| 外装材 | メッシュシート、パンチングメタル、鉢底ネット、プラダン | 通気性の確保やデザインのアクセントに使います。 |

| 接合・固定具 | 各種ネジ・ボルト・ナット、L字金具、接着剤(木工用、アクリル用)、クランプ | 材料を組み立てるために必須です。 |

| 測定・マーキング具 | メジャー、定規、直角定規、鉛筆、マーカー | 正確な作業の基本となります。 |

| 切断・加工工具 | カッターナイフ、手ノコ、ジグソー、電動ドリル、ヤスリ、アクリルカッター | 材料の加工に使います。電動工具があると作業が楽になります。 |

| 安全装備 | 保護メガネ、作業用手袋 | 怪我を防ぐために必ず用意しましょう。 |

特にアルミフレームは、カーマなどのホームセンターで「Gfanシリーズ」といった規格品が手に入り、比較的簡単に頑丈な骨格を組めるので人気があります。いきなり全てを揃えるのではなく、設計がある程度固まってから、必要なものをリストアップして買い出しに行くのが効率的です。

作り方の基本と設計図のポイント

PCケース自作の成功は、設計段階で9割決まると言っても過言ではありません。物理的な作業を始める前に、いかに綿密な計画を立てられるかが、手戻りや材料の無駄を防ぐカギになります。頭の中だけで考えず、必ず設計図に起こしましょう。

昔は方眼紙に手書きするのが一般的でしたが、今では無料で使える3D CADソフトが便利です。「SketchUp(スケッチアップ)」などは直感的に使えるので、初心者の方にもおすすめです。PCパーツの3Dモデルをネットで探して配置すれば、実際に組み立てる前に部品同士がぶつからないか(干渉しないか)を正確に確認できます。これは、特に大型のグラフィックボードやCPUクーラーを使う場合に非常に重要です。初心者が陥りがちな「組んでみたら入らなかった」という高価な失敗を、仮想空間で防ぐことができます。

設計の際は、まずマザーボードの規格(Mini-ITX, Micro-ATX, ATXなど)を基準に、全体の大きさを決めます。そして、各パーツの寸法を測り、十分な隙間(クリアランス)を確保することを忘れないでください。ケーブルを接続するスペースや、配線を通すルートもあらかじめ考えておくと、後の組み立てがスムーズに進みますよ。

PCケース自作で押さえるべき注意点

自分だけのPCケース作りはとても楽しいものですが、安全に作業を進めることが何よりも大切です。特に注意すべきは、「怪我」と「PCパーツの故障」を防ぐことです。

まず、工具の取り扱いには十分注意しましょう。ノコギリやドリル、カッターなどを使う際は、必ず保護メガネと作業用手袋を着用してください。また、木材やアクリルを切った際に出る粉塵を吸い込まないよう、マスクをしたり換気をしたりすることも重要です。アルミなどの金属を加工した後は、切断面に「バリ」と呼ばれる鋭いトゲが残ることがあります。これは怪我の原因になるだけでなく、後述するショートの原因にもなるため、ヤスリで丁寧に取り除きましょう。

そして、PCパーツを守るための最大の注意点が「ショート(短絡)」の防止です。マザーボードの裏面には無数の電子回路があります。これが金属製のケースやネジに直接触れると、電気が予期せぬ場所に流れてしまい、一瞬でパーツが壊れてしまいます。これを防ぐために絶対に不可欠なのが、「マザーボードスペーサー(スタンドオフ)」です。

マザーボードをケースに取り付ける際は、必ずこのスペーサーを使って基板をケースから浮かせるようにしてください。また、組み立てが終わったら、電源を入れる前にケース内にネジや金属の削りカスが残っていないか、徹底的に確認・清掃することが重要です。

ホームセンター材料でこだわる!自作PCケース応用編

- 【木材】温かみのあるPCケースを自作

- 【アクリル】透明感を活かしたPCケースを自作

- 【アルミフレーム】本格的なPCケースを自作

- エアフローと冷却を考えた自作PCケース

- 自作で実現する静音性と強度の両立

- おしゃれな自作PCケースの事例を紹介

- 小型(Mini-ITX)やオープンフレームという選択肢

【木材】温かみのあるPCケースを自作

金属やプラスチックにはない、自然な温もりと美しい木目が魅力の木製PCケース。インテリアに馴染むおしゃれなPCを作りたい方には、最高の選択肢と言えるでしょう。ホームセンターで手に入るシナベニヤやパイン材などは加工もしやすく、DIY初心者の方でも扱いやすい素材です。

作り方の流れとしては、まず設計図通りに木材をカットします。ホームセンターのカットサービスを利用すれば、面倒で精度が求められる直線カットを正確に行ってくれるので、ぜひ活用したいところです。その後、電源やファンのための開口部をジグソーなどで加工し、ヤスリで切断面を滑らかに整えます。

組み立ては木工用ボンドとネジを併用すると、しっかりとした強度を出すことができます。最後に、水性ステインで好みの色に着色したり、ウレタンニスで表面を保護したりと、塗装にこだわることで仕上がりのクオリティが格段にアップします。

ただし、木材ならではの注意点もあります。木は熱を伝えにくい「絶縁体」なので、ケース自体が放熱を手伝ってくれることはありません。そのため、冷却は完全にケースファンの性能と配置、つまりエアフロー設計にかかっています。吸気と排気の流れをしっかり作らないと、ケース内に熱がこもってしまうので注意が必要です。

【アクリル】透明感を活かしたPCケースを自作

内部のPCパーツやLEDライティングを「魅せる」ことにこだわるなら、アクリルケースが最適です。ガラスのように透明でありながら、比較的加工がしやすいのが特徴で、オリジナリティあふれるショーケースのようなPCを作ることができます。

アクリル板の加工は少しコツが必要です。直線のカットは、Pカッターとも呼ばれるアクリルカッターで表面に何度も溝を掘り、最後にパキッと折る「スコア&スナップ」という方法が一般的です。穴を開ける際は、割れを防ぐためにアクリル専用のドリルビットを使ったり、ゆっくりと力をかけずに作業したりすることが大切になります。また、ヒートガン(工業用のドライヤーのようなもの)を使えば、熱でアクリルを柔らかくして曲げ加工を施すことも可能です。

アクリルケースで特に注意したいのは、その脆さと傷のつきやすさです。組み立て中に工具をぶつけたり、ネジを強く締めすぎたりすると、簡単にひびが入ってしまうことがあります。また、静電気を帯びやすくホコリが付着しやすいという性質も持っています。前述の通り、マザーボードを取り付ける際は、ショートを防ぐためにスペーサーの使用が絶対条件。非導電性の素材ですが、このルールはどんな素材でも同じだと覚えておきましょう。

【アルミフレーム】本格的なPCケースを自作

自由なサイズで頑丈な骨格を組みたいなら、アルミフレームが最も適した材料です。軽量でありながら強度が高く、専用のコネクター部品を使ってボルトで連結していくだけで、精度の高いフレームを組むことができます。まるで大人のためのレゴブロックのようかもしれません。

ホームセンターで手に入る「Gfan」などの規格品を利用すれば、設計の自由度と拡張性は無限大です。メンテナンス性を考えて、サイドパネルを磁石で着脱できるようにしたり、将来のパーツ交換を見越して内部空間に余裕を持たせたりと、様々な工夫を凝らすことができます。金属なので熱伝導性も良く、ケース全体で放熱を助けてくれるというメリットもあります。

しかし、本格的な仕上がりになる分、コストは高くなる傾向があります。フレームとコネクターだけで1万円を超えてくることも珍しくありません。そして、アルミは電気を通す「導電体」であるため、ショート対策には木材やアクリル以上に注意が必要です。

マザーボードスペーサーの使用はもちろん、ケーブルの被覆が破れてフレームに触れたりしないよう、配線にも気を配る必要があります。切断面のバリ取りや、作業後に出る金属粉の徹底的な清掃も、安全のために欠かせない作業です。

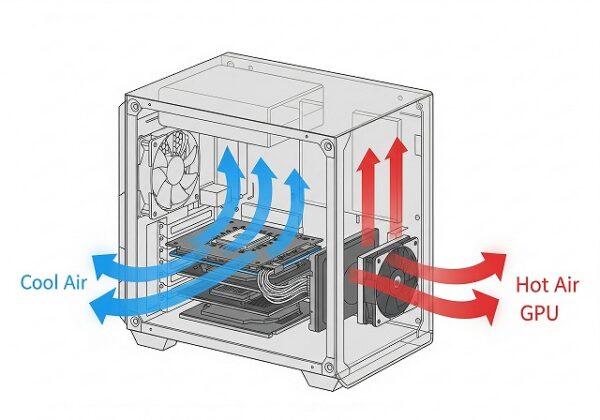

エアフローと冷却を考えた自作PCケース

どんなにおしゃれなケースができても、PCの性能をしっかり引き出せなければ意味がありません。そのために最も重要なのが「エアフロー」、つまりケース内の空気の流れです。PCパーツ、特にCPUやグラフィックボードは大量の熱を発するため、この熱をいかに効率よくケースの外に排出するかが、PCの安定動作と寿命を左右します。

エアフローの基本はとてもシンプルです。暖かい空気は自然と上に昇る性質(対流)があるので、それに合わせて「ケースの下や前から冷たい空気を取り込み(吸気)、上や後ろから熱い空気を排出する(排気)」という一方通行の空気の通り道を作ってあげることが理想です。この流れを妨げないように、ファンを戦略的に配置し、ケーブル類をきれいに束ねておくことが大切になります。

また、ケース内の圧力も冷却効率に関係します。吸気ファンの力が排気ファンより強い状態を「正圧」、その逆を「負圧」と呼びます。正圧にすると、ケースの隙間から空気が押し出されるため、フィルターのない場所からホコリが侵入しにくくなるというメリットがあります。

逆に負圧はケース内の熱を強力に排出できますが、ホコリを吸い込みやすくなります。どちらが良いというわけではなく、冷却と防塵のどちらを優先するかで設計を考えると良いでしょう。

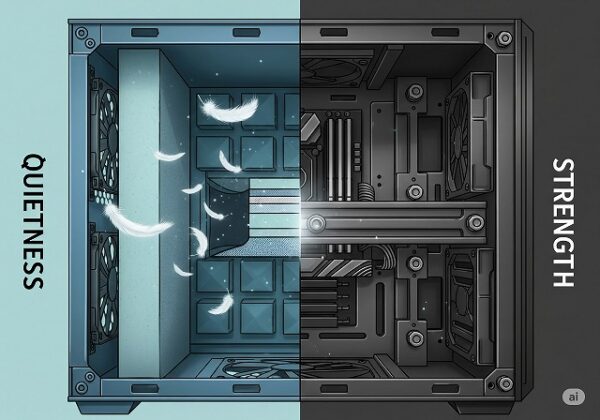

自作で実現する静音性と強度の両立

自作PCケースでは、市販品では満足できない「静音性」と「強度」を追求することも可能です。PCの騒音の主な原因は、各種ファンの回転音やHDDの動作音です。これらの音を抑えるには、まず密閉性が高く、しっかりとした厚みのある素材を選ぶことが有効です。

例えば、薄いアルミ板よりも、高密度なMDF材や厚い木材の方が音を遮断しやすくなります。また、ファンやHDDの取り付け部分にゴム製のワッシャーを挟むことで、振動がケース全体に伝わるのを防ぎ、共振音を抑えることができます。

一方、近年ではハイエンドなグラフィックボードが非常に重くなっており、ケースの「強度」も無視できない要素となっています。重いグラフィックボードをそのまま取り付けると、自重でしなってしまい(GPUの垂れ下がり)、マザーボードのスロットに深刻なダメージを与える可能性があります。

これを防ぐためには、ケースの骨格をアルミフレームなどで頑丈に組むことが基本です。さらに、グラボの末端を支えるための「サポートステイ」を自作するのも良い方法です。ホームセンターで売っているネジや金具、あるいは100円ショップの小さな突っ張り棒などを工夫して、GPUをしっかり支えてあげましょう。

おしゃれな自作PCケースの事例を紹介

「自作してみたいけど、どんなデザインにすればいいかアイデアが浮かばない…」そんな時は、先人たちの素晴らしい作品からインスピレーションをもらうのが一番です。幸いなことに、今ではYouTubeや専門サイトで、数多くの自作PCケースの事例を見ることができます。

例えば、本記事の参考にもさせていただいたYouTube動画には、素晴らしいアイデアが満載です。しなベニヤを丁寧に塗装して仕上げた、温かみのある小型タワーケース。100円ショップのMDF材だけで作った、ユニークで持ち運びもできるオープンフレームPC。そして、アルミフレームを骨格に、ダイソーのアクリル棚や鉢底ネットといった意外な材料を組み合わせて作った、メンテナンス性抜群の本格的なケースなど、どれも独創的で見るだけでも楽しくなります。

これらの動画では、デザインだけでなく、製作者がどんな工具を使い、どのような点で苦労し、どうやって問題を解決したかという、リアルな製作過程を知ることができます。他にも「builds.gg」や「PCPartPicker」といったサイトの投稿ギャラリーを眺めてみるのもおすすめです。自分の作りたいスタイルのヒントが、きっと見つかるはずですよ。

小型(Mini-ITX)やオープンフレームという選択肢

自作PCケースは、一般的なタワー型だけが選択肢ではありません。特定の目的に特化した、ユニークなスタイルのケースに挑戦できるのも自作の面白いところです。

その一つが、「小型(Mini-ITX)」ケースです。Mini-ITXは非常に小さなマザーボードの規格で、これを使えば省スペースで高性能なPCを作ることが可能です。ただし、小さな筐体にパーツを詰め込むことになるため、設計はよりシビアになります。大型パーツとの物理的な干渉や、限られたスペースでの効率的な冷却、ケーブルの取り回しなど、パズルのような面白さと難しさがあります。

もう一つのユニークな選択肢が、「オープンフレーム」です。これは、ケースの壁を取り払い、骨格だけでパーツを固定するスタイルです。最大のメリットは、冷却性能が抜群に高いことと、パーツへのアクセスが非常に簡単なこと。パーツをとっかえひっかえするベンチマーク(性能測定)台としても使われます。

見た目のインパクトも絶大ですが、当然ながらホコリに弱く、物理的な保護性能は皆無なので、設置環境を選ぶスタイルと言えるでしょう。100円ショップの材料で手軽に作れる事例もあり、自作入門としても面白い選択肢かもしれません。

PCケースをホームセンターで自作するポイントまとめ

- 自作PCケースの最大の魅力は、デザインや構造を完全に自由に設計できる点にある

- 一方で、時間、コスト、そして全てが自己責任となるデメリットも存在する

- 難易度は設計や素材によるが、初心者でも学習意欲があれば挑戦可能だ

- 設計が成功の9割を占め、CADソフトの活用が強く推奨される

- PCパーツの物理的な干渉を防ぐため、クリアランス確保は最重要項目である

- 安全のため、保護メガネや手袋などの保護具は必ず着用すること

- ショート(短絡)はPCパーツの致命的な故障原因となる

- マザーボードの取り付けには、ショート防止用のスペーサーが絶対に必要だ

- 金属加工後は、怪我やショートの原因となる金属粉やバリを徹底的に除去する

- 木材はデザイン性に優れるが、熱がこもりやすいためエアフロー設計が重要になる

- アクリルはパーツを「魅せる」のに最適だが、傷や割れには細心の注意を払う

- アルミフレームは頑丈で本格的なケースが作れるが、コストは高めになる

- エアフローの基本は「下から吸気、上から排気」という空気の通り道を作ることだ

- 近年重くなっているグラフィックボードの「垂れ下がり」対策は強度設計で考慮すべき

- ホームセンターだけでなく、100円ショップも意外な材料の宝庫である