パソコンの自作やカスタマイズを考えたとき、「マザーボードの性能差」が気になるという方は多いのではないでしょうか。見た目は似ていても価格帯や機能に幅があり、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。「グレードの違い」や「チップセットの違い」といった専門分野が並ぶ中で、どこに注目すべきか分からない人も少なくありません。

「違いが分からない」「実際には性能 変わらないんじゃないか」と疑問を持つのも自然なことですが、実はマザーボードは使い方次第でパソコン全体の性能に関わってくるパーツなんです。また、いわゆるHとZの違いや、どのパーツがどこまで活かせるかという点で差が出ることもあります。

本記事では、マザーボードの選び方の基本から、実用面での違いまで、初心者にもわかりやすく解説します。失敗しないマザーボード選びのために、ぜひ参考にしてみてください。

-

マザーボード自体による性能差の有無と影響範囲

-

グレードやチップセットによる機能や装備の違い

-

オーバークロックや高負荷作業に適したマザーボードの選び方

-

使い方に応じたコストパフォーマンス重視の選定ポイント

マザーボードに性能差はある?

-

マザーボード自体で性能差は出る?

-

グレードの違いによる装備や拡張性の違い

-

チップセット 違いと対応機能の確認

-

電源回路や冷却性能の影響について

-

HとZの違いがオーバークロックに影響?

-

高価な製品でも性能が変わらない場合がある

マザーボード自体で性能差は出る?

パソコンのマザーボードは、いろいろなパーツをつなぐ「基盤」のような役割をしています。ではそのマザーボード自体で、パソコン全体の“性能”がどれくらい変わるのかと言われると、「大きく変わるわけではないけれど、使い方次第では違いが出てくる」と言えます。

たとえば、同じCPU・メモリ・グラフィックボードを使った2台のPCがあったとして、それぞれに高級マザーボードと安価なマザーボードを組み合わせても、一般的な使い方(ネット、動画視聴、Officeソフトなど)では、体感できる差はほぼありません。ベンチマークテストをしても、スコアに大きな差は出ないケースが多いです。

でも、負荷の高い作業――たとえば4K動画編集やゲーム実況のように、CPUやGPUをフル稼働させるような状況になると、違いが見えてくることがあります。というのも、マザーボードによっては「電力の供給の安定性」や「冷却性能」に差があり、その結果として高負荷時の安定性や長時間の作業時の快適さに違いが出るからです。

また、安価なマザーボードだと、USBポートやM.2スロットの数が限られていたり、冷却パーツが省略されていたりして、後から拡張したいときに困ることも。

簡単にまとめると、「性能そのものを左右することは少ないけれど、性能を発揮しきれるかどうかには影響する」というのがマザーボードの役割です。

グレードの違いによる装備や拡張性の違い

マザーボードにはいくつかの「グレード」があり、それぞれ装備や対応できるパーツの数に違いがあります。ざっくり言うと、エントリー(入門)モデル・ミドルクラス・ハイエンド(高性能)モデルの3つに分けられます。

たとえば、エントリーモデルのマザーボードは価格が1〜2万円前後で、必要最低限の機能がそろっています。USBポートやSATAポート(HDD/SSDの接続口)の数も少なめで、Wi-FiやBluetoothの機能がないこともあります。

一方、ミドル〜ハイエンドモデルになると、以下のような装備が増えていきます。

-

M.2スロットが2〜5本(高速SSDを複数使える)

-

USB 3.2やUSB-Cポートが搭載

-

Wi-Fi 6やBluetooth 5.2対応

-

高音質のオンボードサウンドチップ搭載

-

ヒートシンクが大型化して冷却性能アップ

-

複数のグラフィックボードを載せられる(SLI/CFX対応)

「今後、パーツを追加したい」「性能を落とさず長く使いたい」と考えている方は、ミドル以上のグレードを選んだほうが安心です。ただし、拡張予定がまったくなければ、安価なモデルでも不便なく使えます。

チップセット 違いと対応機能の確認

マザーボード選びで意外と重要なのが「チップセット」です。チップセットとは、マザーボード上でパーツ同士のやりとりを制御するコントローラーのようなもので、どんな機能に対応しているかを左右する中心的な部品です。

たとえばIntelの場合、主に以下のようなチップセットがあります。

-

Zシリーズ:オーバークロック対応、USBやPCIeレーン数が多い

-

Hシリーズ:標準的な機能、OCは不可

-

Bシリーズ:コスパ重視、最低限の構成

-

Q/Wシリーズ:企業向けやプロ用途

これによって変わるのは、たとえば以下のような項目です。

-

CPUやメモリのオーバークロックができるかどうか

-

M.2スロットの数

-

USBポートの種類と数

-

RAID(ストレージ構成)の対応状況

-

映像出力の数(内蔵GPU使用時)

ただし、チップセットの仕様すべてがマザーボードに搭載されているとは限らないので、「Zシリーズだから全部入り」と思って買うと、思わぬ見落としがあることも。気になる方は、必ずマザーボードの製品仕様をチェックしましょう。

電源回路や冷却性能の影響について

マザーボードの裏側で地味にがんばっているのが「電源回路(VRM)」と「冷却性能」です。これらは、CPUに安定した電力を供給し、熱をうまく逃がすための重要な仕組みで、長時間使っても安定動作を保つカギになります。

特にハイエンドCPUや、オーバークロックを前提とする使い方をする場合、この部分の品質がパフォーマンスを左右することがあります。なぜなら、電力供給が不安定だったり、回路が熱を持ちすぎると、CPUの動作が抑制されてしまうからです。

具体的にはこんな違いがあります:

-

高級マザーボード:フェーズ数が多く、負荷が分散される→発熱が少ない

-

安価なマザーボード:回路が少なく、発熱しやすい→サーマルスロットリング(性能低下)を起こしやすい

また、冷却面では、ヒートシンクのサイズや素材、M.2スロットに付いているSSD用ヒートシンクの有無なども影響します。ファンの数やコントロールの細かさも、グレードが高いほど優れています。

パソコンを長時間動かす、特にゲームや動画編集をメインにする人は、この部分を軽視せずしっかりチェックすることをおすすめします。

HとZの違いがオーバークロックに影響?

Intel製マザーボードでよく話題に上がるのが「HチップセットとZチップセット、どっちを選べばいいの?」という疑問です。これは、オーバークロック(OC)をしたいかどうかで選び方が大きく変わります。

Zシリーズ(たとえばZ790など)は、CPUのクロックや電圧を手動で調整できるOC機能に対応しています。対して、Hシリーズ(例:H770)は基本的にオーバークロック非対応です。つまり、OC可能な“K付きCPU”(例:Core i7-14700K)を買っても、Hシリーズのマザーボードに載せたら、その機能が使えません。

もしOCをしない前提で使うなら、わざわざ高価なZシリーズを選ばなくても、Hシリーズでも十分。ただ、将来的に性能をもう少し引き出したいと思うかもしれない人や、自分で細かく設定をいじるのが好きな人には、Zシリーズの方が自由度が高くて向いています。

高価な製品でも性能が変わらない場合がある

「マザーボードに5万円もかけたのに、スコアが変わらないって本当?」と思った方もいるかもしれません。結論から言うと、それは本当です。

マザーボードの価格は、搭載されている機能や設計の豪華さで決まっていることが多く、CPUやGPUのスコアが直接的に上がるわけではありません。たとえば、同じRyzen 7やCore i7を、2万円のマザーと5万円のマザーに載せた場合でも、性能差はほとんど出ないのが一般的です。

ではなぜ高いマザーボードがあるのか?それは以下のような理由からです:

-

拡張性(ポートの数や規格の対応)が豊富

-

高品質な電源回路や冷却構造で安定性が高い

-

RGBライティングや特殊なデザインで見た目もこだわり

-

高耐久部品や長期保証が付いている

このような特徴があるため、「高価なマザーボード=性能が上がる」と考えるより、「高価なマザーボード=安心して長く使える&機能が豊富」と捉える方が正確です。

パーツにこだわりがなく、シンプルに使えればいいという方は、ミドルレンジ〜2万円台くらいのモデルで十分満足できるはずです。

自作PCの心臓部とも言えるマザーボード。ただ、たくさんのメーカーや型番があって、「マザーボード おすすめ メーカー」と検索しても、性能の違いや選び方がよく分からず悩んでしまいますよね。 この記事では、ASUS、MSI、ASRock、GIG[…]

マザーボード 性能差と用途の関係性

-

性能を影響を受けやすい使い方とは

-

グラボやSSDの活かし方に差が出る

-

違いが分からない人のためのチェックポイント

-

マザーボード 選び方の基本と優先順位

-

安いマザーボードでも十分なケースとは

性能を影響を受けやすい使い方とは

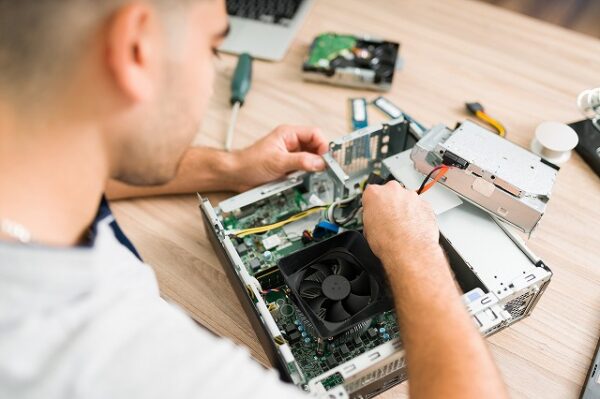

マザーボードによる性能の違いは、すべてのユーザーにとって明確に現れるわけではありません。しかし、ある特定の使い方をする場合には、その違いがはっきりと体感できることがあります。これは「負荷が高い作業」や「構成の複雑さ」が関係しているからです。

たとえば、次のような使い方ではマザーボードの設計が性能や安定性に大きく関わってきます。

-

ハイエンドCPUを使って、4K以上の動画編集や3DCG制作を行う

-

高解像度&高フレームレートのゲーミングを長時間続ける

-

配信をしながらゲームをしたり、キャプチャーボードや外部ストレージを複数接続して録画・保存を行う

-

複数のNVMe SSDを使ってRAID構成を組み、大量のデータを高速に処理したい

-

メモリやCPUのオーバークロックを積極的に活用する

こうした使い方では、電源回路(VRM)の設計や冷却性能、拡張スロットの配置などが安定動作に直結します。特にハイエンドCPUは電力消費が激しいため、マザーボードの電源回路がしっかりしていないと、電圧が不安定になり処理落ちやクラッシュの原因になってしまいます。

日常使いではそこまで気にする必要はないかもしれませんが、「本気で性能を引き出したい」という目的があるなら、マザーボード選びにも気を配るべきです。

グラボやSSDの活かし方に差が出る

マザーボードの設計によって、グラフィックボード(GPU)やSSDといった重要パーツの性能が思うように発揮できないケースがあります。この違いは、単にスロットがあるかないかというだけでなく、どのように接続されているかや、使える帯域の広さにも影響されます。

たとえば、ハイエンドGPUを使いたい場合、PCIeスロットのバージョンやレーン数が重要になります。PCIeはデータの通り道のようなもので、例えば「PCIe 4.0 x16」と「PCIe 3.0 x8」では理論上の帯域幅が大きく違います。最新のグラボを性能そのままで使いたいなら、マザーボードもそれに見合ったPCIe規格に対応していなければなりません。

同じことがM.2 SSDにも言えます。PCIe 4.0や5.0に対応したNVMe SSDを使う場合、スロット側がそのスピードに対応していなければ宝の持ち腐れになります。また、複数枚のM.2 SSDを取り付けると、マザーボードによっては一部のスロットがSATA接続になってしまい、速度が大きく落ちることもあります。

つまり、グラボやSSDなどの高性能パーツを「本来のスペック通りに活かせるかどうか」は、マザーボードの性能と構造にかかっているということです。これを知らずにパーツを買ってしまうと、「なんか遅いな」「思ってたより静かじゃない」と感じてしまうかもしれません。

違いが分からない人のためのチェックポイント

マザーボードの違いが分かりにくいと感じるのは、非常によくあることです。パッと見ではどれも似たような見た目で、用語も専門的なものが多く、何を基準に選べばいいか迷ってしまいます。そんなときは、以下のチェックポイントを順番に確認していくと、選びやすくなります。

-

使いたいCPUに対応しているか

ソケットとチップセットが合っているかをまず確認しましょう。IntelとAMDでは仕様が異なり、世代によっても変わるので要注意です。 -

マザーボードのサイズはケースに入るか

ATX、microATX、Mini-ITXなど、マザーボードの大きさによって装着できるケースが限られます。サイズの確認は必須です。 -

USBやM.2などの端子が足りているか

外付けHDDやUSBメモリ、M.2 SSDなど、何をどれだけ接続したいかをあらかじめ想定して、端子の数をチェックしましょう。 -

将来的にパーツを追加したいかどうか

キャプチャーボード、サウンドカード、ネットワークカードなどを追加する予定があるなら、空きスロットや対応バスも見ておくと安心です。 -

オーバークロックや配信などの高負荷作業をするか

高負荷な作業をする予定があるなら、電源回路や冷却性能に優れたグレードを選ぶと安定性が高まります。

このように、「自分がやりたいこと」と「マザーボードの機能」が噛み合っているかを照らし合わせて選んでいけば、失敗するリスクは大きく減らせます。

マザーボード 選び方の基本と優先順位

マザーボード選びで大切なのは、「何を重視するか」を最初に決めることです。見た目や価格だけで選んでしまうと、後から「使いたいパーツが使えなかった」「機能が足りなかった」という失敗につながる可能性があります。

まず、選ぶときに見るべき基本ポイントは以下の通りです。

-

CPUのソケットとチップセットが合っているか

-

マザーボードのサイズがケースに収まるか

-

必要な拡張性(USB、M.2、スロットなど)があるか

-

冷却性能や電源設計は用途に合っているか

-

Wi-FiやBluetoothなどの無線機能が必要かどうか

-

LEDライティングやデザイン性にこだわりたいか

そのうえで、優先順位をつけると選びやすくなります。たとえば、ゲームや動画編集を本格的にやるなら、冷却性能と拡張性を重視。コンパクトなPCを組みたいならMini-ITXサイズと必要最低限の端子に絞る、といった具合です。

さらに予算とのバランスも重要です。高機能なマザーには魅力がありますが、すべての機能を使うとは限りません。使わない機能にお金をかけるより、他のパーツに回す方が効率的です。

安いマザーボードでも十分なケースとは

「マザーボードは高い方が性能がいい」というイメージを持っている人も多いかもしれませんが、実は安価なモデルでも十分な場合はたくさんあります。むしろ、必要以上に高機能なマザーボードを選んでしまうと、使わない機能にお金を払うことになり、もったいない結果になることもあります。

では、どんなケースなら安価なマザーボードで問題ないのでしょうか?

-

オーバークロックをしない

-

高性能なグラボを使わず、内蔵GPUで十分

-

ストレージやUSB接続がそこまで多くない

-

音質やネットワークにこだわりがない

-

ケース内の見た目やライティングには興味がない

このような構成なら、1万円台のエントリーモデルでも必要十分です。とくに、家庭用や事務用、学生のレポート作成用のPCなどでは、高機能よりも安定性やシンプルさが求められるため、安価なモデルの方が適していることもあります。

また、最近の安価モデルは昔に比べてかなり進化しており、基板の層数やヒートシンクの品質、USBポートの種類も充実しています。初めての自作でも安心して使える製品が多く揃っているので、無理に高級モデルを選ばなくても大丈夫です。

マザーボードに性能差はある?のまとめ

-

一般的な作業ではマザーボードで性能差は体感しづらい

-

高負荷作業では電力供給や冷却性能により差が出る

-

グレードにより搭載ポートや拡張性が異なる

-

エントリーモデルは最低限の機能に留まる

-

ハイエンドモデルは拡張性と安定性が高い

-

チップセットにより対応機能や拡張性が変わる

-

Zシリーズはオーバークロックに対応している

-

Hシリーズは標準機能でコストパフォーマンス重視

-

電源回路の設計により長時間使用時の安定性が変わる

-

冷却性能の違いが高性能パーツの性能維持に影響する

-

PCIeレーン数がGPUやSSDの性能に関わる

-

高価なマザーボードでも性能が大きく上がるわけではない

-

自作PCの目的と使用パーツに合わせて選ぶべき

-

拡張予定がない場合は安価なモデルでも問題ない

-

見た目やライティング重視なら高級モデルが選ばれやすい