パソコンの動作が重い…メモリ増設を考えたとき、気になるのがマザーボードとの相性問題ですよね。特にDDR3とDDR4に互換性はないため、メモリ増設の注意点としてしっかり押さえておく必要があります。もし相性が悪いと、起動しないといった症状や、ASUS・MSI・GIGABYTEといった有名メーカー製のパーツでも故障を疑う事態になりかねません。

この記事では、相性が悪い時の具体的な症状から、自分のマザーボードの調べ方、メモリ選びのコツ、そしてBIOS設定を含めた実践的な解決方法までを網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたも安心してパーツ選びができるようになり、パソコンの性能を最大限に引き出せるようになりますよ。

-

マザーボードとメモリの相性が悪い時の症状がわかる

-

メモリ選びのコツとデュアルチャネルのメリットがわかる

-

BIOS設定を含めた、相性問題の具体的な解決方法がわかる

-

パソコンの性能を最大限に引き出すための知識が身につく

マザーボードとメモリの相性が悪い時の症状

-

マザーボードとメモリの相性で起こる悪い症状

-

DDR3とDDR4に互換性はない?規格の違い

-

自分のマザーボードの調べ方

-

メモリ選びのコツ!デュアルチャネルや増設時の注意点

-

メモリ増設で失敗しないための注意点

-

ASUS/ASRock/MSIでも故障は起こる?

マザーボードとメモリの相性で起こる悪い症状

メモリを増設した後にパソコンがうまく動かない場合、マザーボードとの相性が悪いのかもしれません。これはパーツの故障ではなく、特定の組み合わせで発生する不具合のことで、自作PCだけでなくメーカー製のパソコンでも起こり得ます。

なぜなら、パソコンは非常に多くのパーツが精密に連携して動いており、設計上のスペックは問題なくても、実際に組み合わせてみると予期せぬ動作不良を起こすことがあるからです。特にメモリはシステムの安定性に直結するため、症状として現れやすい部分です。

具体的には、以下のような症状が代表的です。

-

電源ボタンを押しても画面が真っ暗なまま起動しない(通電はしている)

-

青い背景に白い文字でエラーコードが表示される「ブルースクリーン」

-

「ピー」や「ピピッ」といったビープ音が鳴り続ける(PCが音でエラーを伝えている状態)

-

メーカーのロゴ表示から一向に進まない、または何度も再起動を繰り返す

これらの症状が出たからといって、すぐにメモリやマザーボードの故障と決めつけるのは早計です。まずは落ち着いて、これから解説する原因の切り分けを試してみることを強くおすすめします。

DDR3とDDR4に互換性はない?規格の違い

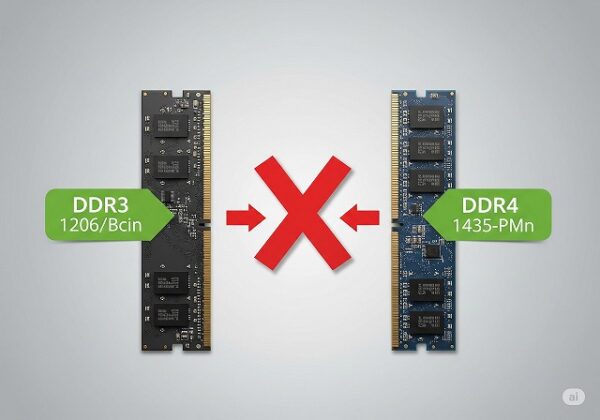

メモリ選びで最も重要なのが「規格」で、特に「DDR3」と「DDR4」、そして最新の「DDR5」には互換性が一切ありません。結論から言うと、DDR4対応のマザーボードにDDR3やDDR5のメモリを挿すことはできませんし、その逆も不可能です。

これは、メモリの世代が違うと、データの転送速度や消費電力といった電気的な仕様だけでなく、物理的な形状も異なるためです。例えば、メモリ基板にある切り欠きの位置が世代ごとに異なっています。これは誤った組み合わせで装着してパーツを破損させないための工夫で、そもそもマザーボードのメモリスロットに物理的に挿さらないように設計されているのです。

さらに、同じDDR4の中でも「DDR4-3200 (PC4-25600)」のように細かい規格が存在します。この「3200」はメモリの速度(MHz)を、「25600」はデータ転送速度(MB/s)を示しており、数字が大きいほど高性能です。マザーボード側が対応している速度のメモリを選ぶ必要があり、対応外のメモリを選ぶと性能が発揮されないばかりか、動作不安定の原因にもなります。

自分のマザーボードの調べ方

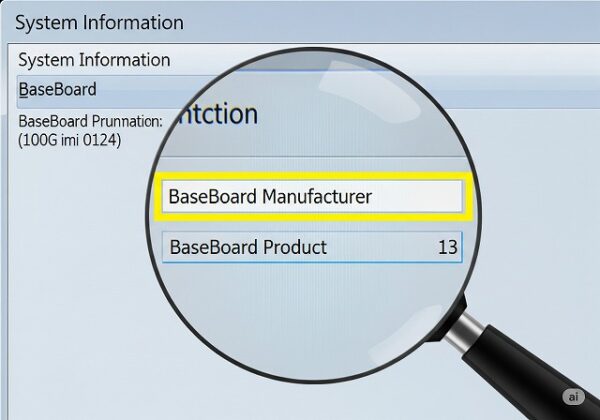

メモリの相性を確認するためには、まず自分のパソコンに搭載されているマザーボードの正確なメーカー名と型番を知る必要があります。ケースを開けて直接確認する方法もありますが、ホコリや静電気のリスクを考えると、Windowsの標準機能や専用ソフトを使うのが最も手軽で安全です。

一番簡単な方法は、「システム情報」ツールを使うことです。

-

キーボードの「Windowsキー」と「Rキー」を同時に押します。

-

表示されたウィンドウに

msinfo32と入力して「OK」をクリックします。 -

開いた画面の「ベースボードの製造元」(メーカー名)と「ベースボード製品」(型番)を確認します。

これで基本情報はわかります。より詳細な情報、例えば搭載されているチップセットやBIOSのバージョン、更新日などを知りたい場合は、「CPU-Z」という無料ソフトの利用がおすすめです。インストールして「Mainboard」タブを見れば、マザーボードに関するあらゆる情報が一目でわかります。メーカー製PCの場合は、PC本体の型番からメーカーサイトで仕様を確認するのも良い方法です。

メモリ選びのコツ!デュアルチャネルや増設時の注意点

対応規格を確認した上で、次に考えたいのがメモリの選び方です。特に重要なのが「デュアルチャネル」という仕組みを活かすことです。これは、メモリを2枚1組で動作させることで、データを転送する道筋が2倍になり、処理性能が向上する技術です。多くのマザーボードがこの機能に対応しており、例えば16GBにしたい場合、16GBを1枚挿すよりも8GBを2枚挿す方がパフォーマンスは高くなります。

このデュアルチャネルの効果を最大限に引き出すため、メモリは「2枚組」や「4枚組」で販売されている「メモリキット」を購入することを強く推奨します。これらは製造段階で全く同じ仕様のチップが使われ、セットで動作確認が取られているため、相性問題が起きるリスクを最小限に抑えられます。

すでにあるメモリに1枚だけ追加で増設する場合、既存のメモリと全く同じ型番のものを探すのが理想です。違うメーカーや速度のメモリを混在させると、システムは最も遅いメモリの速度に合わせて動作するため、せっかくの高性能メモリが無駄になるばかりか、動作が不安定になる原因にもなります。

メモリ増設で失敗しないための注意点

メモリの増設作業は、手順さえ守れば決して難しくありませんが、いくつかの重要な注意点があります。これらを怠ると、静電気でパーツを破壊してしまうなど、取り返しのつかない事態に繋がりかねません。

最も注意すべきは「静電気」です。メモリやマザーボードは静電気に非常に弱いため、作業前には必ず水道の蛇口やドアノブといった大きな金属に触れて、体に溜まった静電気を逃がしてください。可能であれば、静電気防止手袋を着用するとより万全です。もちろん、作業前にはPCの電源を落とし、必ず壁のコンセントから電源ケーブルを抜いて、完全に放電させてから作業を始めてください。

次に、メモリの取り付け方です。デスクトップの場合、スロットの切り欠きとメモリの切り欠きの位置を慎重に合わせ、真上から「カチッ」と両端のラッチが閉まるまで均等に力を入れて押し込みます。ノートPCでは斜めに挿してから倒して固定します。どちらの場合も、金色の端子部分や黒いICチップには直接触れないよう、基板の左右の端を持つように心がけましょう。

ASUS/ASRock/MSIでも故障は起こる?

ASUS、ASRock、MSI、GIGABYYTEといった自作PC市場で絶大な人気を誇る有名メーカーのマザーボードであっても、残念ながら故障や相性問題が起こる可能性はゼロではありません。これらのメーカーは高い品質管理と、豊富な動作確認済みメモリリスト(QVL)を提供していますが、それでも限界はあります。

相性問題は、メモリかマザーボードのどちらかが不良品というわけではなく、「特定の組み合わせ」でのみ発生する不具合です。メーカー側も、世界中で販売されている星の数ほどのメモリ製品すべてとの組み合わせをテストすることは物理的に不可能です。そのため、特に発売されたばかりのメモリや、少しマイナーなブランドのメモリを使った場合に、QVLに載っておらず相性問題が発生することがあります。

一方で、初期不良という形でマザーボードのメモリスロット自体が故障しているケースも考えられます。もし有名メーカーの製品で不具合が起きた場合は、まず相性問題を疑い、次に初期不良の可能性を考える、という順番で原因を探っていくのが良いでしょう。だからこそ、後述する「相性保証」サービスが重要になってくるのです。

自作PCの心臓部とも言えるマザーボード。ただ、たくさんのメーカーや型番があって、「マザーボード おすすめ メーカー」と検索しても、性能の違いや選び方がよく分からず悩んでしまいますよね。 この記事では、ASUS、MSI、ASRock、GIG[…]

マザーボードとメモリの相性問題の解決方法

-

相性問題の具体的な解決方法

-

BIOS設定を見直そう!XMP/EXPOで性能を引き出す

-

メモリ対応表が見れるおすすめサイト

-

相性保証とは?活用するメリット

-

Windows標準ツールで診断する方法

-

最終手段としての専門家への依頼

相性問題の具体的な解決方法

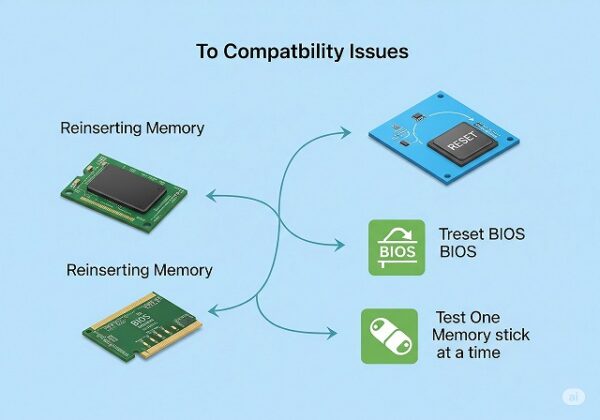

メモリ増設後に起動しないなど、相性問題が疑われる場合は、いくつか自分で試せる効果的な解決方法があります。専門業者に駆け込む前に、まずは落ち着いて以下の手順を試してみましょう。

一番に試したいのは「メモリの挿し直し」です。これは基本中の基本ですが、意外と多いのが、メモリがスロットの奥までしっかり挿さっていないケース。一度メモリを外し、スロット内部にホコリが溜まっていないかエアダスターなどで掃除してから、再度「カチッ」と音がするまで確実に装着します。

次に有効なのが「CMOSクリア(BIOSの初期化)」です。メモリの構成が大きく変わったことで、BIOSが情報を正しく認識できずに混乱している場合があります。マザーボード上のジャンパピンやボタンで設定を工場出荷状態に戻せますが、方法はマザーボードによって異なるため、必ずマニュアルを確認してください。

また、最も重要な切り分け方法が「メモリを1枚ずつ挿して起動テストする」ことです。例えば2枚のメモリのうち、Aを挿すと起動するがBを挿すと起動しない、という場合はBのメモリに問題がある可能性が高いです。両方とも単体では動くのに2枚挿すと動かない、という場合は相性問題の典型例です。この切り分けで原因がメモリ側なのか、スロット側なのか、組み合わせの問題なのかが見えてきます。

BIOS設定を見直そう!XMP/EXPOで性能を引き出す

メモリを増設して無事にPCが起動しても、実はメモリが本来の性能を発揮できていないケースがあります。特に「DDR4-3200」のような高速メモリを購入した場合、BIOS/UEFIの設定を見直さないと、より遅い標準速度で動作してしまうのです。

ここで重要になるのが「XMP」や「EXPO」といったメモリのプロファイル機能です。これらは、メモリに記録されている「最適な動作設定(速度やタイミング)」を、BIOSでワンタッチで読み込ませるための仕組みです。「XMP」は主にIntelプラットフォーム用、「EXPO」はAMDプラットフォーム用ですが、相互に利用できる場合もあります。

PCの起動時に[Delete]キーや[F2]キー(マザーボードによる)を押してBIOS画面に入り、「オーバークロック」や「AI Tweaker」といったメニューを探してみてください。そこに「XMP」や「EXPO」といった項目があるので、「Profile 1」などを選んで有効化(Enable)し、設定を保存して再起動します。これだけで、購入したメモリが持つ本来のスピードとパフォーマンスを完全に引き出すことができます。相性問題の解決とは少し違いますが、性能を最大限に活かすために必須の作業と言えるでしょう。

メモリ対応表が見れるおすすめサイト

自分のマザーボードに対応するメモリを確実に選ぶには、マザーボードメーカーが公式に公開している「メモリ対応表」を確認するのが最も確実な方法です。これは「QVL(Qualified Vendor List)」と呼ばれ、メーカーが実際にそのマザーボードで動作確認を行ったメモリの型番がリストアップされています。

まずは、「msinfo32」などで調べたマザーボードのメーカーと型番を元に、メーカーの公式サイトにアクセスしましょう。「ASUS TUF GAMING Z790-PLUS サポート」のように検索すれば、製品のサポートページがすぐに見つかります。そのページ内に「CPU / メモリサポート」や「メモリQVL」といった項目があるので、そこから対応メモリの一覧(PDF形式が多い)をダウンロードできます。リストを見れば、どのメーカーのどの型番のメモリが、何枚まで挿して動作確認されているかが詳細にわかります。

QVLに載っていないメモリが必ずしも動かないわけではありませんが、動かないリスクを伴う「賭け」になります。逆に、QVLに記載されているメモリを選べば、ほぼ100%動作すると考えてよいため、パーツ選びに失敗したくない場合は必ずチェックしましょう。

相性保証とは?活用するメリット

相性保証とは、購入したパーツが自分のパソコン環境で「相性問題」によって正常に動作しなかった場合に、販売店が返品や交換に応じてくれる独自のサービスです。製品自体の故障ではないためメーカー保証の対象外となってしまう、この厄介な「相性問題」に対する、ユーザーにとって非常に心強い保険制度と言えます。

マザーボードの製品ページから、動作確認済みメモリのリスト(QVL)を確認するのが最も確実な方法です。

このサービスを活用する最大のメリットは、パーツ選びにおける金銭的なリスクをほぼゼロにできることです。特に、マザーボードとメモリのように相性問題が比較的発生しやすいパーツを同時に購入する自作PCユーザーにとっては、必須のサービスとも言えます。たとえ対応表(QVL)をしっかり確認して購入しても、ごく稀に動作しないケースも存在するため、そうした場合でも保証があれば安心です。

多くのPCパーツ専門店で、数百円程度を追加で支払うことで加入できます。保証の利用には購入時のレシートや製品の箱などが必要で、期間も購入から1ヶ月以内といった条件があるのが一般的です。購入後は早めにPCに組み込んで動作確認を行い、万が一の際にはこの保証を積極的に活用しましょう。

Windows標準ツールで診断する方法

パソコンが起動はするものの、原因不明のエラーでフリーズしたり、ブルースクリーンが頻発したりする場合、メモリにエラーがないか診断ツールで確認することをおすすめします。Windowsには標準で「Windows メモリ診断」という非常に便利なツールが搭載されており、誰でも手軽にチェックが可能です。

使い方は以下の通りです。

-

スタートメニューの検索ボックスに「メモリ診断」と入力します。

-

表示された「Windows メモリ診断」をクリックして起動します。

-

「今すぐ再起動して問題の有無を確認する(推奨)」を選択すると、PCが再起動し、青い画面で自動的にメモリのテストが始まります。

このテストは、メモリの全領域に対してデータの書き込みと読み出しを繰り返し行い、エラーが発生する箇所がないかをチェックするものです。テストには数十分から1時間以上かかる場合があります。テスト完了後にWindowsが起動し、もし問題が検出されればデスクトップに通知が表示されます。エラーが出た場合は、そのメモリに物理的な問題がある可能性が高いため、交換を検討する必要があります。

最終手段としての専門家への依頼

メモリの挿し直しやBIOSの初期化、診断ツールのチェックなど、自分でできることを一通り試しても解決しない場合は、専門の修理業者に相談するのが賢明です。これ以上自分で対処しようとすると、他の健康なパーツまで傷つけたり、静電気でマザーボードを壊してしまったりと、状況を悪化させるリスクが高まります。

特に、どのメモリをどのスロットに挿しても全く起動しないといった症状は、マザーボード側の故障が強く疑われます。マザーボードの交換は、CPUやストレージ、多数のケーブルをすべて取り外して付け直す必要があり、自作PCの経験者でも躊躇するほど難易度とリスクの高い作業です。

専門業者であれば、豊富な知識と専用の機材を使って、問題の根本原因(メモリ、マザーボード、あるいは電源ユニットなど)を正確に特定してくれます。費用はかかりますが、原因がわからないまま闇雲に新しいパーツを買い足して無駄な出費を重ねるより、結果的に安く、そして早く問題を解決できる場合が多いです。「PCホスピタル」のような全国対応の出張・宅配修理サービスもあるので、困ったときは迷わずプロの力を借りましょう。

マザーボードとメモリの相性問題を総まとめ

-

メモリ増設後の不具合は「相性問題」の可能性をまず疑う

-

相性問題は故障ではなく、パーツの特定の組み合わせで発生する

-

代表的な症状は、起動不良、ブルースクリーン、ビープ音、再起動ループである

-

メモリ規格「DDR3」「DDR4」「DDR5」に互換性は一切ない

-

性能を引き出すには2枚1組で使う「デュアルチャネル」が有効である

-

増設時は既存メモリと同じ型番のものを、新規なら「メモリキット」を選ぶのが理想だ

-

マザーボードの型番はWindowsの「msinfo32」コマンドで簡単に確認できる

-

メモリ増設時は静電気対策を徹底し、電源ケーブルを抜いてから作業する

-

メモリはスロットに「カチッ」と音がするまで確実に装着することが重要だ

-

高速メモリの性能を引き出すにはBIOSでの「XMP/EXPO」設定が必須である

-

基本的な解決策は「メモリの挿し直し」と「CMOSクリア」だ

-

1枚ずつメモリを挿して起動テストをすると原因の切り分けに有効である

-

購入前にはマザーボードメーカーの「メモリ対応表(QVL)」を確認するのが最も確実だ

-

「相性保証」サービスはパーツ選びの失敗リスクを減らすための心強い保険となる

-

自力で解決できない場合は、状況を悪化させる前に専門の修理業者に依頼するのが最善策である