マザーボードの電池切れの症状としてよくあるのが、電源が入らない、再起動を繰り返す、あるいは突然のフリーズやブルースクリーンなどです。

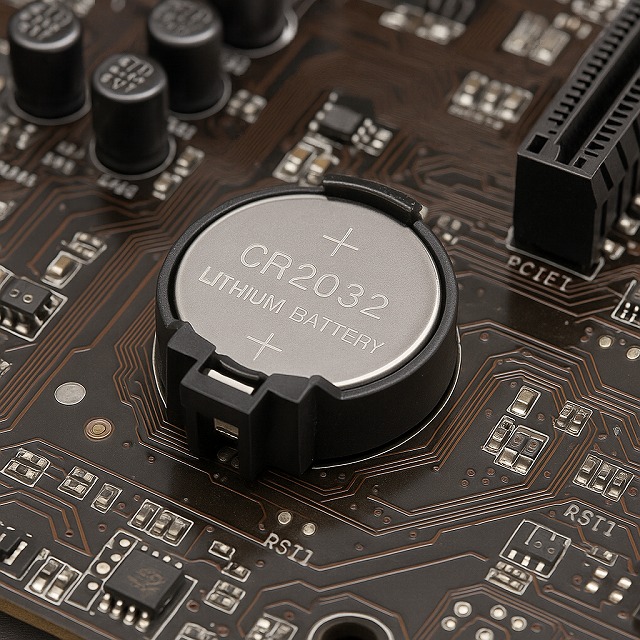

マザーボードには、CMOSと呼ばれる設定情報を記憶するための小型電池が取り付けられており、CR2032という種類がよく使われています。この電池が切れてしまうと、BIOS設定が初期化されたり、時刻がリセットされたりといったトラブルが発生しやすくなります。症状としては、フリーズやブルースクリーン、起動直後の再起動、ビープ音の異常などがあり、一見すると他の故障と見分けがつきにくいのが特徴です。

この記事では、「マザーボードの電池切れによる症状」について詳しく解説するとともに、電池切れの原因や寿命は何年くらいなのか、電池の種類や型番が見当たらない場合の対処法、さらには電池交換後のBIOS設定のコツまで、初心者でもわかりやすく丁寧に説明していきます。

「なんとなく電池が関係していそうだけど、よくわからない」と感じている方も、この記事を読めば自分で状況を判断し、必要な対応が取れるようになります。ぜひ参考にしていってください。

-

マザーボードの電池切れが引き起こす具体的な症状

-

CMOSと電池の関係や仕組み

-

電池の寿命や早く切れる原因

-

適切な電池の選び方と交換後のBIOS設定方法

マザーボードの電池切れの症状

-

マザーボードが電池切れするとどうなる?症状まとめ

-

電源が入らないときの確認すること

-

フリーズが発生する原因は?

-

ビープ音で確認できること

-

再起動を繰り返すときは?

マザーボードが電池切れするとどうなる?症状まとめ

マザーボードの電池が切れてしまうと、パソコンの基本的な動作にさまざまな支障が出てくるようになります。たとえば、パソコンを起動した際に日時が過去のものにリセットされていたり、BIOSのエラーメッセージが表示されたりすることがあります。こうした症状は、電池が切れることで、マザーボード上にあるCMOS(シーモス)と呼ばれる設定保存用のメモリに電力が供給されなくなるために起こります。

CMOSには、BIOS(バイオス)やUEFI(ユーイーエフアイ)といった、パソコンの起動に必要な各種設定情報が保存されています。たとえば、ブート順序やシステムクロック、ハードウェアの構成情報などが該当します。これらの情報が電池によって維持されているため、電池が寿命を迎えると、保存された情報がリセットされ、パソコンが正しく起動しないといった不具合につながってしまうのです。

主な影響を表にまとめると、次のようになります。

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 日時のリセット | 起動時に時計がリセットされ、毎回再設定が必要になる |

| エラーメッセージの表示 | CMOS Battery Failure などの警告が出て起動できないことがある |

| BIOS設定の初期化 | ブート順などの設定が失われ、OSが起動しない可能性がある |

| ハードウェア誤認識 | メモリやドライブが正しく認識されず、動作不良を引き起こす場合がある |

| 突然の電源トラブル | 電源が入らなかったり、途中でシャットダウンする原因になることがある |

こういったトラブルは、表面的には他のハードウェア故障と区別がつきにくく、パソコンの電源やマザーボード自体の問題と誤解されることもあります。とくにパソコンの電源が突然入らなくなったり、設定が保存されなくなったりした場合、焦って修理や買い替えを検討してしまう人も少なくありません。

しかし、実際には単にマザーボードのボタン電池が切れているだけというケースも多く見られます。そのため、パソコンに異常を感じたときには、まずは落ち着いて、マザーボードの電池切れを疑うことが大切です。電池交換は比較的簡単にできる作業であるため、正しい手順を知っていれば初心者でも対応可能です。

電源が入らないときの確認すること

パソコンの電源が急に入らなくなった場合、まずは電源ユニットやマザーボードの故障を疑う前に、マザーボードのボタン電池が切れていないか確認してみることが大切です。多くの人は電源そのもののトラブルだと考えがちですが、意外にもマザーボードの電池切れが原因であるケースも少なくありません。

特に3年以上使い続けているパソコンでは、内部の電池が寿命を迎えている可能性が高くなります。この電池は、CMOS(シーモス)と呼ばれる設定情報を保持するメモリに電力を供給しているもので、これが切れると設定情報が失われ、パソコンが正常に起動できなくなるのです。

電源が入らないと感じたときに確認してほしいポイントは以下のとおりです。

-

コンセントが正しく差し込まれているか

-

電源ケーブルが緩んでいないか、断線していないか

-

電源ボタンを押しても無反応かどうか

-

電源ランプが点灯したかと思うとすぐに消えてしまうか

これらをすべて確認しても原因がわからない場合、マザーボードの電池切れを疑ってみてください。特に、パソコンの内部ファンが一瞬回転するけれど画面は真っ暗なままという現象がある場合、電池切れの可能性が高くなります。

また、電池が完全に切れていると、パソコンは通電していてもBIOSがうまく起動せず、結果的に画面に何も表示されないまま固まってしまうことがあります。このような状況では、電池を新しいものに交換するだけで驚くほどあっさりと復旧するケースもあるのです。

電池の交換は比較的簡単な作業で、プラスチックのピンセットなどを使えば安全に取り外しできます。交換後はBIOSの設定が初期化されている場合もあるので、時刻や起動順の再設定を忘れずに行いましょう。

このように、電源が入らないという深刻な症状に見える場合でも、単なる電池切れである可能性は十分にあるため、落ち着いて一つひとつ確認することが重要です。

フリーズが発生する原因は?

パソコンが突然フリーズしてしまう原因は多岐にわたりますが、意外と見落とされがちなのが、マザーボードの電池切れです。フリーズとは、パソコンの画面が完全に固まり、マウスやキーボードの操作が一切反応しなくなる現象のことで、操作がまったくできなくなるため非常に不便です。多くのユーザーは「何もしていないのに急に動かなくなった」と不安を感じますが、こうした現象の背後にはハードウェア的な要因が潜んでいる場合があります。

その一つが、CMOS電池の消耗です。マザーボードに取り付けられている小さなボタン電池(多くはCR2032)が寿命を迎えると、BIOS(バイオス)に保存されている設定情報が初期化されてしまう可能性があります。BIOSは、パソコンの起動時にOSをどのストレージから読み込むか、どのハードウェアを有効にするかといった基本動作を制御する大切な仕組みです。

CMOS電池が切れることで起こるフリーズの主な原因は、起動時の設定情報が保持されないことです。以下のような状況が発生することがあります。

-

起動ドライブの情報が失われ、適切なストレージからOSが読み込まれず起動に失敗する

-

システムクロックのリセットによって、ライセンスやソフトウェアの認証エラーが発生する

-

BIOSの設定画面から進まず、画面が固まったように見える

特に多いのは、BIOS設定画面が表示されたまま、そこから先に進まない状態になるケースです。この状態では、どれだけ再起動を繰り返しても同じ画面が表示され続け、操作不能に陥ってしまいます。

このようなフリーズは、作業効率を大きく損なうだけでなく、次のようなリスクも伴います。

-

保存していなかった作業データが失われる

-

強制終了を繰り返すことで、ハードディスクやSSDがダメージを受ける可能性がある

-

システムが破損し、最悪の場合OSの再インストールが必要になる

こうしたトラブルを防ぐためには、以下のような対策が有効です。

-

パソコンが頻繁にフリーズする場合は、まずマザーボードの電池の状態を確認する

-

BIOSにアクセスできる場合は、時刻設定や起動順序などの保存状況をチェックする

-

電池が切れている場合は、CR2032などの新しい電池に交換する(電池交換の際は静電気に注意)

-

交換後はBIOS設定を再確認し、必要に応じて調整を行う

電池交換はそれほど難しい作業ではなく、慎重に行えば初心者でも対応可能です。電池を交換してもフリーズが解消されない場合は、他の原因(たとえばメモリの故障やソフトウェアのバグ)も考慮しながら、総合的に対策を講じることが求められます。

このように、フリーズの原因としてマザーボードの電池切れを疑うことは、トラブル解決への重要な一歩となります。まずは簡単にできるチェックから始め、早めの対応を心がけましょう。

ビープ音で確認できること

パソコンの起動時に「ピーピー」といったビープ音が鳴ることがあります。これはBIOS(バイオス)が発する警告音で、システムの異常を知らせる重要なサインです。マザーボードの電池切れもその原因の一つであり、意外と見落とされがちなポイントです。

このビープ音には複数の種類があり、音の長さや回数のパターンによってエラーの内容をある程度判別できるようになっています。以下の表に、よくあるビープ音とその意味をまとめました。

| BIOS種類 | ビープ音のパターン | 主な意味 |

|---|---|---|

| AMI BIOS | 短音4回 | RTC(時計)エラー |

| Award BIOS | 長音1回 + 短音2回 | メモリエラー |

| Phoenix BIOS | 長短音の複雑な組み合わせ | 詳細なハードウェアエラー |

| Dell独自仕様 | ビープ音1回繰り返し | CMOS電池またはボードエラー |

| HP独自仕様 | 長音と短音の組み合わせ(例:2-2) | メモリやCPU関連エラー |

BIOSの種類によってエラー音のパターンは異なるため、正確に判断するにはマザーボードの説明書やメーカーの公式サイトで確認するのが確実です。

ビープ音が鳴っているということは、マザーボードが一応通電している証拠でもあり、まったく反応がない状態よりも原因特定の手がかりになることが多いです。電池切れが原因であれば、CMOSに保存されていた設定がリセットされ、ハードウェアの情報が正しく読み込めず、起動エラーとしてビープ音が鳴る場合があります。

このような場合は、まずマザーボードに取り付けられているボタン電池(多くの場合CR2032)を新しいものに交換することを検討してください。電池交換自体は比較的簡単で、静電気対策をしながら行えば初心者でも対応可能です。電池を交換したあとは、BIOS設定が初期化されている可能性があるため、時刻設定や起動順序などを必ず確認し、再設定を行いましょう。

再起動を繰り返すときは?

電源を入れてもWindowsのロゴが表示された直後に突然再起動してしまうという現象は、パソコンを使う上で非常に厄介なトラブルのひとつです。このような動作は、ハードウェアのトラブルやドライバの不整合など、複数の原因が考えられますが、そのなかでも見落とされやすいのがマザーボードの電池切れです。

このボタン電池は、BIOSやUEFIといったパソコンの基本設定を記憶する役割を担っており、電池が切れることでそれらの設定がリセットされてしまいます。すると、OSを起動するために必要な情報が失われ、結果としてパソコンが正しい順序で起動できず、途中で再起動が発生してしまうことがあります。たとえば、ストレージデバイスの認識に失敗したり、起動デバイスが間違って選ばれたりすることで、ブートに失敗してリセットがかかるといった症状です。

このように、繰り返される再起動は一見すると深刻なシステムエラーのように見えますが、実は単純な電池切れであることも多く、初心者には意外な落とし穴となります。特に、長年使用してきたパソコンや中古で購入したパソコンの場合、内部の電池が既に寿命を迎えている可能性が高いため、注意が必要です。

以下の表は、マザーボードの電池切れによって再起動を繰り返す場合に見られる主な原因とその対処方法をまとめたものです。

| 症状の詳細 | 原因となる設定の問題 | 推奨される対処方法 |

|---|---|---|

| Windowsロゴ表示後に再起動 | ブートデバイス設定のリセット | BIOSでブート順序を再設定する |

| 一瞬立ち上がるがすぐに落ちる | 電圧異常によるハードウェアチェック失敗 | CMOS電池を交換して再起動 |

| エラーメッセージなしで再起動を繰り返す | BIOSの構成情報が初期化されている | BIOS初期設定を確認し修正する |

| 起動中にブルースクリーンが表示される | OSの起動に必要な情報の読み込みエラー | 起動設定を手動で確認・修復する |

電池の交換はそれほど難しい作業ではなく、プラスドライバーと静電気対策があれば自分で対応できる場合もあります。作業を行う際は、必ず電源を完全にオフにし、電源ケーブルも抜いた状態で行いましょう。可能であれば、手首に静電気防止バンドを装着するのもおすすめです。

また、交換が完了した後にはBIOSの再設定が必要になることがあります。設定項目としては、時刻と日付の修正、ブート順序の調整、セキュリティ機能の状態確認などが含まれます。とくに「Secure Boot」や「Fast Boot」などの項目は、環境によっては起動を妨げる要因となるため、事前に設定方法を調べておくと安心です。

こうした確認や調整を丁寧に行えば、電池切れによる再起動ループはあっさり解消することが多いです。放置してしまうと他の部品への悪影響を招くこともあるため、少しでも再起動の頻度が気になる場合は、電池の状態をチェックすることをおすすめします。

マザーボードの電池切れ症状への対処法

-

電池切れの原因と仕組み

-

cmosとの関係とリセット方法

-

電池切れが早い理由|寿命は何年くらい?

-

電池交換時のbios設定

-

CR2032・BR2032はどっちを使う?電池の種類と選び方

-

電池の型番が見当たらない場合は?

電池切れの原因と仕組み

マザーボードの電池切れが起きる主な原因は、長期間にわたる使用による自然放電です。マザーボードには、BIOS設定や時刻などを記憶しておくためにボタン型電池(多くはCR2032)が搭載されています。この電池は、パソコンの電源がオフになっていても、設定情報を保持する役割を担っており、パソコンの安定動作には欠かせない存在です。

ボタン電池は小型ながらも重要な働きをしており、搭載されているCMOSと呼ばれる記憶装置に電力を供給しています。CMOSには、起動ドライブの優先順位や時刻、ハードウェア構成の初期値などが保存されており、電力が途絶えるとこれらの設定が失われます。つまり、電池切れによってCMOSが初期化されると、パソコンが正しく起動できなくなったり、毎回設定をやり直す必要が出てくるのです。

電池の寿命は一般的に約3〜5年とされていますが、これはあくまで目安であり、使用状況や保管条件によって大きく変わります。たとえば、毎日のように使用されるパソコンでも、電池は通電中は消耗しづらい傾向があるため、意外と長持ちすることもあります。一方で、長期間使っていないパソコンや、湿度や温度の高い場所に保管している場合は、電池の劣化が早まることもあります。

さらに、安価なノーブランドのボタン電池は、初期容量が小さい、または自己放電率が高いなどの理由で、数年持たずに切れてしまうケースもあります。そのため、電池交換時には信頼できるメーカー(Panasonic、Maxell、SONYなど)の製品を選ぶことが望ましいです。

また、意外に思われるかもしれませんが、使用していないパソコンであっても、マザーボード上では少量の電流が流れ続けているため、電池の消耗は続きます。「使っていないから電池が長持ちするだろう」と考えるのは誤解で、むしろ使われていない古いパソコンほど、電池が空になっているリスクが高いと言えます。

実際、数年ぶりに押し入れから取り出したパソコンが起動しなかったり、日時が大きくずれていたりする場合は、真っ先に電池切れを疑うとよいでしょう。電池の交換作業自体はそれほど難しくなく、適切な道具と安全対策さえあれば初心者でも対応できるため、まずは電池の状態を確認するところから始めるのが賢明です。

cmosとの関係とリセット方法

CMOS(シーモス)とは、マザーボード上に搭載されている小さなメモリ領域で、BIOS(バイオス)やUEFI(ユーイーエフアイ)といった基本設定情報を保存するために使われています。このCMOSは、パソコンの電源がオフの状態でも情報を保持し続ける必要があるため、ボタン型電池(一般的にはCR2032)から常時電力が供給されています。

しかし、この電池が切れてしまうとCMOSへの電力供給が止まり、保存されていた設定情報がすべて消去されてしまいます。つまり、CMOSがリセットされた状態になり、システムが初期状態に戻ってしまうのです。

CMOSがリセットされると、具体的には次のような影響があります。

-

起動ドライブの順序が初期設定に戻り、OSの読み込みに失敗することがある

-

システムクロック(時計)がリセットされ、過去の日付や時間が表示される

-

ストレージや外部デバイスが認識されない場合がある

-

BIOSパスワードなどのセキュリティ設定が解除される

こうした状況に陥ると、パソコンの起動が不安定になったり、毎回BIOS画面が表示されるようになったりします。

CMOSのリセットを意図的に行いたい場合、つまり設定を初期化して一からやり直したい場合には、次の2つの方法があります。

-

パソコンの電源を切り、マザーボード上のボタン電池を取り外してから5分以上放置する(自然に放電させて設定を消去する)

-

マザーボードのマニュアルに記載されている「CMOSクリア」ジャンパーピンを使用し、特定のピン同士をショートさせてリセットを行う

いずれの方法を使う場合も、必ずパソコンの電源を完全にオフにし、電源ケーブルを抜いた状態で作業を行うことが大前提です。また、静電気による破損を避けるために、事前に金属に触れて体に帯電している電気を逃がしておくと安全です。

リセット作業が完了した後は、パソコンを起動し、BIOS(またはUEFI)画面に入り、必要な設定を再入力することが必要です。具体的には、現在時刻や日付の再設定、ブートドライブの優先順位の調整、メモリクロックやCPUファン制御の設定などが含まれます。設定を終えたら、必ず「保存して終了(Save & Exit)」を選び、再起動して問題なく起動するかを確認しましょう。

このように、CMOSと電池の関係を理解し、リセット方法を正しく知っておくことで、突然のトラブルにも冷静に対応することが可能になります。

電池切れが早い理由|寿命は何年くらい?

一般的に、マザーボードに搭載されているボタン電池の寿命は3〜5年程度とされています。これはあくまで目安であり、実際の寿命は使用環境や保管状況、パソコンの稼働頻度などによって前後する可能性があります。ボタン電池は小さな電力でCMOSに常時通電しているため、パソコンが使われていない間もゆっくりと電力を消費し続けているのです。

以下のような条件下では、電池の寿命が想定よりも早く尽きてしまうことがあります。

-

高温・多湿の環境にパソコンを置いていると、化学反応が進みやすくなり、電池の内部劣化が加速する

-

長期間使用されていなかったパソコンでは、自然放電が進行し、使用開始前にすでに電池が空になっていることがある

-

品質の低い電池(特に無名ブランドや極端に安価な中華製)の場合、製造時点での性能が安定しておらず、初期不良や急速な消耗が起こりやすい

一見すると問題なさそうな室内環境でも、エアコンのない部屋や直射日光の当たる場所では温度が上昇し、電池には負担となることがあります。また、湿度が高い場所では金属部分の腐食が進行するリスクもあるため、保管環境には十分注意が必要です。

100円ショップなどで販売されている格安電池は、手軽に入手できる反面、長期的な信頼性に難があることが報告されています。電池容量が少なかったり、ばらつきが大きかったりする場合があるため、重要な電子機器には適さないことがあります。パソコン用の電池としては、信頼できるメーカー(Panasonic、Maxell、SONYなど)の正規品を選ぶことが安心です。

また、マザーボードの種類によっては、電池の消耗が早い設計になっているケースもあります。たとえば、高性能なチップセットを搭載しているモデルでは、CMOSの機能が多岐にわたり、それだけ電力を多く必要とする場合もあります。そのため、一度交換して安心するのではなく、1〜2年ごとに動作チェックを行い、予備の電池を用意しておくと、いざという時に慌てずに対応できます。

電池交換時のbios設定

電池を交換した後、CMOSが初期化された状態になっている場合が多く、BIOS(またはUEFI)の設定を再度行う必要があります。設定項目は機種によって異なりますが、最低限以下の点は確認しておきましょう。

-

システム時刻と日付の調整

-

ブートデバイスの順番(OSが入っているドライブを1番に)

-

セキュアブートやFast Bootの設定

-

CPUやメモリの動作モードの確認

設定を間違えると、OSが起動しなかったり、セキュリティ上の問題が発生したりすることがあります。もし設定に自信がない場合は、マザーボードのマニュアルを確認するか、BIOSの初期設定のまま起動して問題がないかをテストしてみましょう。

CR2032・BR2032はどっちを使う?電池の種類と選び方

マザーボードに使われる電池といえば「CR2032」がもっとも一般的ですが、似たような形状の「BR2032」という電池も存在します。どちらもボタン型リチウム電池で、サイズは同じ直径20mm・厚さ3.2mmの規格に統一されています。そのため、ソケットに物理的にはどちらも装着できますが、中身の性能や使い道に違いがあるため、どちらを選ぶかは重要なポイントになります。

まず、CR2032は「マンガン系リチウム電池」に分類され、比較的安価で電圧が安定しており、一般的なパソコンやリモコンなどによく使われています。一方、BR2032は「フッ化炭素系リチウム電池」で、極端な温度変化に強く、工業機器や車載機器といった過酷な環境に向いています。

以下に両者の違いを表でまとめました。

| 電池の種類 | 特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| CR2032 | 安価で入手しやすく電流供給も安定 | 一般的なデスクトップPC、家庭用機器 |

| BR2032 | 高温・低温でも安定して動作する | 工場設備、車載用電子機器など |

たとえば、家庭やオフィスで使っている標準的なパソコンであれば、CR2032でまったく問題ありません。ただし、室温を大きく超えるような場所や寒冷地など、環境条件が厳しい場面ではBR2032の方が長持ちしやすくなります。

注意点として、BR2032はCR2032よりも価格が高く、一般の電気店では取り扱っていない場合もあります。性能が必要以上に高い場合はコスト面で損をすることもあるため、自分の使う環境に応じて選びましょう。

購入する際は、電池の品質も非常に重要です。安価なノーブランド品では電圧が安定せず、早期に寿命が来てしまう可能性があります。Panasonic、Maxell、SONYなど、信頼性のあるメーカー製を選ぶと安心です。電池は小さな部品ですが、パソコンの安定動作に欠かせない存在ですので、性能と信頼性のバランスを考えて選ぶようにしましょう。

電池の型番が見当たらない場合は?

マザーボードの電池を交換しようと思ったとき、電池の型番が読み取れないということはよくあります。電池自体の印字が擦れてしまっていたり、マザーボードの奥に取り付けられていて視認しづらいケースも少なくありません。そんなときでも慌てる必要はなく、いくつかの方法で型番を調べることができます。

まず試してほしいのが、以下のような確認方法です。

-

スマートフォンのカメラで拡大写真を撮って文字を読み取る

-

電池を一度取り外し、明るい場所で表面の印字を確認する

-

マザーボードの型番を調べて、メーカーの公式サイトやマニュアルで対応電池を調べる

マザーボードの型番は、基板に「ASUS PRIME B450M」や「MSI Z390」などと記載されていることが多く、それをもとにインターネットで調べれば、対応している電池の種類が掲載されているケースがあります。

また、ほとんどのパソコンでは「CR2032」が標準で使用されているため、明確に違う情報がなければ、仮に型番が見えない場合でもCR2032を使って問題ないことが多いです。ただし、稀に特殊なモデルで異なる電池が使われている可能性もあるため、完全に断定せずに慎重に判断するのが無難です。

どうしても型番が分からない場合は、以下のような対応もおすすめです。

-

パソコンやマザーボードの取扱説明書を確認する

-

購入元やサポートセンターに問い合わせて確認する

-

同型のパソコンを扱っている中古店や修理店に相談する

無理に見えない電池をこじ開けようとすると、ソケットや周囲の部品を傷つけてしまうことがあるため、作業は必ず電源を切ってから、静電気にも注意しながら慎重に行ってください。

このように、型番が見当たらない状況でも慌てず、落ち着いて情報を集めていけば、安全に適合する電池を見つけることができます。間違った電池を使用してトラブルになる前に、しっかり確認することがパソコンを長く使うためのポイントです。

マザーボード電池切れの症状のまとめ

-

電池切れで日時がリセットされる

-

BIOS設定が初期化されOSが起動しない

-

起動時にエラーメッセージが表示される

-

デバイスを誤認識し動作不良を起こす

-

電源が入らない場合の原因になることがある

-

電池切れによりフリーズが発生する場合がある

-

BIOS画面から先に進まず操作不能になる

-

フリーズによりデータ損失やシステム破損のリスクがある

-

起動時のビープ音がエラーのサインになる

-

再起動を繰り返す場合にも電池切れが関係する

-

CMOSがリセットされると設定がすべて消える

-

電池寿命は通常3〜5年程度

-

高温・高湿度で電池の劣化が早まる

-

BIOS再設定をしないと正常起動できないことがある

-

電池の種類選びは用途と環境に応じて慎重に行う