「LANケーブルを自作したいけど、色の順番が複雑で覚えられない…」なんて困っていませんか?LANケーブルの配線にはT568AとT568Bの違いがあり、ストレートケーブルやクロスケーブルといった用途別の種類もあって、ちょっとややこしいですよね。

この記事では、配線図を元にした作り方の手順はもちろん、かしめ工具の使い方やRJ45コネクタの選び方、皮むきや芯線を揃えるコツまで、自作に必要なもの一覧を徹底解説します。語呂合わせを使った覚え方や、よくある失敗注意点、間違えたらどうなるか、通信できない・速度が遅い時のテスター確認方法も紹介。自作のメリット・デメリットや8本の芯線の意味も分かりますよ。

- LANケーブルの配線規格T568Bの色の順番がわかる

- 語呂合わせを使った簡単な覚え方が身につく

- LANケーブルを自作する具体的な手順とコツがわかる

- 配線ミスが起きたときの原因と対処法がわかる

LANケーブル色の順番の基本と覚え方

- T568AとT568Bの根本的な違いとは

- ストレートとクロスケーブルの正しい用途

- T568Bの配線図と色の順番

- 覚えやすい語呂合わせで暗記しよう

- 8本の芯線が持つ本当の意味

- LANケーブル自作のメリット・デメリット

- LANケーブル自作に必要なもの一覧

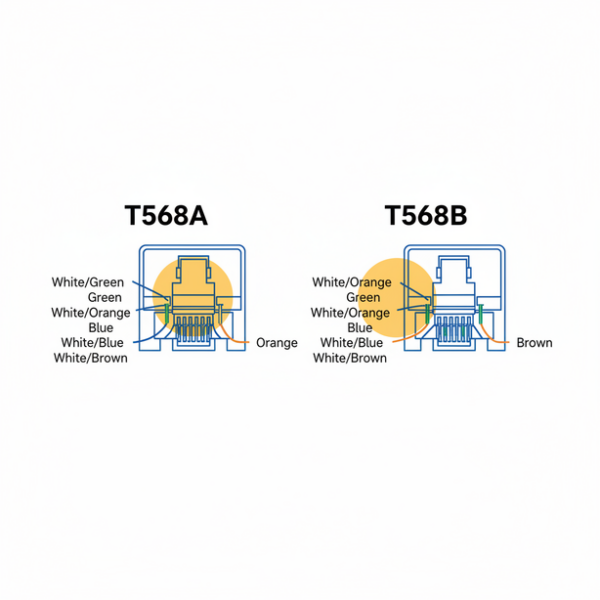

T568AとT568Bの根本的な違いとは

LANケーブルの色の順番には、「T568A」と「T568B」という2つの国際規格があります。これらは、ケーブル内部にある8本の芯線(ワイヤー)を、RJ45コネクタのどのピンに接続するかを定めたルールです。

2つの規格の根本的な違いは、橙色のペア(橙白、橙)と緑色のペア(緑白、緑)の位置が入れ替わっているだけ、という非常にシンプルなものです。具体的には、1番・2番ピンと3番・6番ピンが互いに入れ替わっています。青ペアと茶ペアの位置はどちらの規格でも同じです。

| ピン番号 | T568A | T568B |

|---|---|---|

| 1 | 緑白 | 橙白 |

| 2 | 緑 | 橙 |

| 3 | 橙白 | 緑白 |

| 4 | 青 | 青 |

| 5 | 青白 | 青白 |

| 6 | 橙 | 緑 |

| 7 | 茶白 | 茶白 |

| 8 | 茶 | 茶 |

現在、日本国内や世界的に見ても、

性能差はなし!

ケーブルの両端で同じ規格(A同士 or B同士)を使っている限り、どちらの規格を選んでもケーブルの通信性能に差は生まれません。

ストレートとクロスケーブルの正しい用途

LANケーブルには、結線の違いによって「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類が存在します。それぞれの用途をしっかり理解しておきましょう。

ストレートケーブル(ストレートスルーケーブル)

ケーブルの両端のコネクタが同じ配線規格(T568A同士、またはT568B同士)で結線されているケーブルです。主に、パソコンとルーター、ルーターとスイッチ(ハブ)など、種類の異なる機器同士を接続するために使われます。現在市販されているLANケーブルのほとんどが、このストレートケーブルです。

クロスケーブル(クロスオーバーケーブル)

ケーブルの一方の端がT568A、もう一方がT568Bで結線されているケーブルです。これにより、送信と受信の信号線が交差(クロス)する仕組みになっています。主に、パソコン同士、ルーター同士など、同じ種類の機器同士を直接接続するために使われます。

補足:Auto MDI/MDI-X機能とは?

近年のネットワーク機器の多くは、接続されたケーブルがストレートかクロスかを自動で判別し、内部回路を適切に切り替えてくれる「Auto MDI/MDI-X」という機能を搭載しています。この機能がある機器同士なら、ストレートケーブルを使ってもクロスケーブルを使っても問題なく通信できるんです。そのため、クロスケーブルが必須となる場面は激減し、

T568Bの配線図と色の順番

それでは、現在主流となっているT568Bの色の順番を具体的に見ていきましょう。RJ45コネクタのツメを下側にして、ケーブルの挿入口を自分に向けたとき、左から1番ピンとなります。

| ピン番号 | 芯線の色 |

|---|---|

| ピン1 | 橙白(オレンジ/ホワイト) |

| ピン2 | 橙(オレンジ) |

| ピン3 | 緑白(グリーン/ホワイト) |

| ピン4 | 青(ブルー) |

| ピン5 | 青白(ブルー/ホワイト) |

| ピン6 | 緑(グリーン) |

| ピン7 | 茶白(ブラウン/ホワイト) |

| ピン8 | 茶(ブラウン) |

この「橙白、橙、緑白、青、青白、緑、茶白、茶」という順番を覚えることが、LANケーブル自作の第一歩です。最初は複雑に見えますが、次の「語呂合わせ」を使えば意外と簡単に覚えられますよ。

覚えやすい語呂合わせで暗記しよう

複雑な色の順番も、語呂合わせを使えばスムーズに暗記できます。いくつか代表的なものを紹介するので、自分に合ったものを見つけてみてください。

色の頭文字で覚える

最もシンプルで覚えやすいのが、色の頭文字を取った語呂合わせです。

- 「お・お・み・あ・あ・み・ちゃ・ちゃ」

- (おれんじ白・おれんじ・みどり白・あお・あお白・みどり・ちゃいろ白・ちゃいろ)

声に出してリズムで覚えるのがおすすめです!

ストーリーで覚える

物語をイメージして覚える方法もあります。

- 「おかしなおじさんが、みかんの白いのと青いのと青いのの白いのをみて、茶色と白いのと茶色いのを飲んだ」

- 「お父さんお母さん、見てしまった青空と青いシーツ、見事な茶色いショートケーキと茶」

少し長いですが、情景を思い浮かべると記憶に残りやすいかもしれませんね。

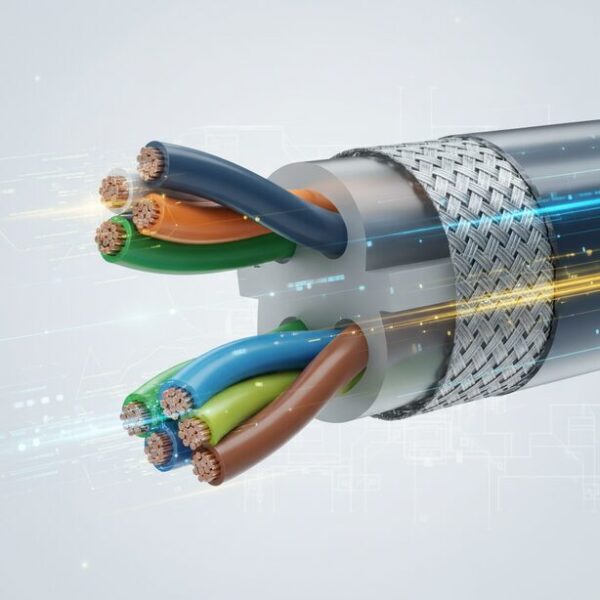

8本の芯線が持つ本当の意味

LANケーブルの中には、なぜ8本もの芯線が入っているのでしょうか?これには、安定した高速通信を実現するための重要な意味があります。

LANケーブルの内部では、2本ずつの芯線が互いに撚り合わされた「ツイストペア」が4組(合計8本)入っています。この「撚り合わせる」という構造がポイントで、外部からやってくる電気的なノイズ(電磁ノイズ)を、2本の線がお互いに打ち消し合う効果があるんです。これにより、通信エラーを防ぎ、安定したデータ転送を可能にしています。

通信速度によって、これらの芯線の使われ方も異なります。

- 100BASE-TX (最大100Mbps): 橙ペア(送信用)と緑ペア(受信用)の合計4本しか使用しません。青ペアと茶ペアは使われていません。

- 1000BASE-T (最大1Gbps)以上: 4対8本すべての芯線を、送受信の双方向通信にフル活用します。これにより、一度に多くのデータをやり取りし、高速通信を実現しています。

PoE (Power over Ethernet) にも活用

8本の芯線は、データ通信だけでなく、接続先の機器に電力を供給する「PoE」という技術にも利用されます。データ通信に使っている線に電力を乗せたり、100Mbps通信で使われていない空き線(青ペア、茶ペア)を利用して給電したりします。防犯カメラやWi-Fiアクセスポイントなどで活用されていますよ。

LANケーブル自作のメリット・デメリット

市販品も多い中、あえてLANケーブルを自作するメリットはどこにあるのでしょうか?デメリットと合わせて確認しておきましょう。

自作のメリット

- 長さの最適化:

設置場所にピッタリの長さで作れるため、ケーブルが余ってごちゃつくことがなく、配線が非常にスッキリします。 - コスト削減: 大量のケーブルが必要な場合、市販品を買うよりも材料費だけの方が安く済むことがあります。

- 配線の自由度: 壁の中や狭い隙間を通す際、先にケーブルだけ通しておいて、後からコネクタを取り付けるという芸当が可能です。

- スキルの習得: ネットワークの物理的な仕組みへの理解が深まり、トラブル解決能力が向上します。

自作のデメリット

- 手間と時間: 特に初心者のうちは、作成に時間がかかり、結線ミスなどの失敗も起こりがちです。

- 初期投資: かしめ工具やLANテスターなど、専用の工具を揃えるための初期費用がかかります。

- 品質の不安定さ: 手作業のため、

かしめ不良などが原因で通信が不安定になる可能性があります。市販品は工場で検査されているため品質が安定しています。 - 無保証: 自作ケーブルが原因で機器が故障しても、すべて自己責任となります。

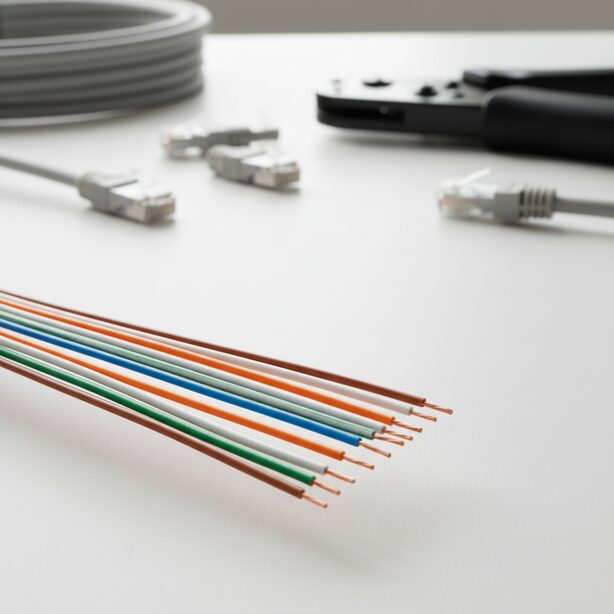

LANケーブル自作に必要なもの一覧

LANケーブルを自作するには、いくつか専用の道具が必要です。ここでは最低限揃えておきたいものをリストアップしました。

- LANケーブル: 作りしたい規格(カテゴリ6Aなど)のケーブルを用意します。壁内などの固定配線には硬い「単線」、機器間の接続には柔らかい「ヨリ線」タイプが向いています。

- RJ45コネクタ: ケーブルのカテゴリと、単線用/ヨリ線用の区別に合ったものを選びましょう。

- かしめ工具: コネクタをケーブルに圧着するための必須工具です。皮むき機能などが一体化した製品が便利です。

- ケーブルストリッパー: ケーブルの外皮を剥く工具。かしめ工具にも付属していますが、専用品の方がきれいに剥けます。

- LANケーブルテスター: 作成したケーブルの結線ミスや断線をチェックする測定器。自作するなら必ず用意しましょう。

- ブーツ (任意): コネクタのツメ折れを防ぐ保護カバーです。

- ハサミ / ニッパー (任意): 芯線の先端をきれいに切りそろえるのに使います。

これらの工具はセットで販売されていることも多いので、初めての方はセット品を購入するのも良い選択肢かなと思います。

実践!LANケーブル自作と色の順番の覚え方

- ケーブルに合うRJ45コネクタの選び方

- かしめ工具の基本的な使い方

- 失敗しないLANケーブルの作り方手順

- ケーブルの皮むきで失敗しないコツ

- 8本の芯線をきれいに揃える方法

- よくある失敗と注意点をチェック

- 結線を間違えたらどうなる?

- 通信できない・速度が遅い時の原因

- LANテスターでの確認方法

- 総まとめ!LANケーブル色の順番の覚え方

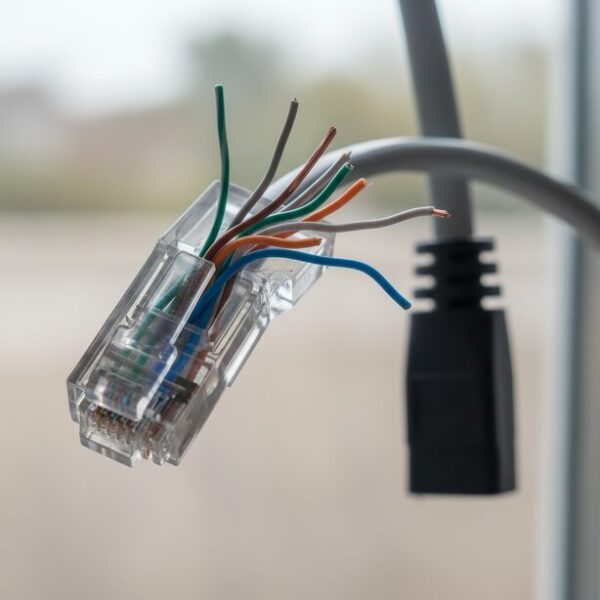

ケーブルに合うRJ45コネクタの選び方

LANケーブル自作の成否を分ける重要なパーツが「RJ45コネクタ」です。見た目は似ていますが種類があるので、ケーブルに合ったものを選びましょう。

コネクタ選びの4つのポイント

- カテゴリ

使用するLANケーブルのカテゴリ(Cat6、Cat6Aなど)に対応したものを選びます。性能を最大限に引き出すために重要です。 - 導体タイプ (単線用/ヨリ線用)

これが最も重要です。ケーブルが「単線」なら単線用、「ヨリ線」ならヨリ線用のコネクタを必ず使ってください。内部のピンの形状が異なり、間違えると接触不良を起こします。 - シールドの有無 (UTP/STP)

一般的なシールドなしケーブル(UTP)にはUTP用、ノイズに強いシールド付きケーブル(STP)にはSTP用のコネクタを使います。 - 構造 (ロードバーの有無)

ロードバーとは、芯線を順番通りに通すためのガイド部品です。これがあると、芯線を揃えやすく作業が格段に楽になります。特にCat6以上の芯線が太いケーブルには、ロードバー付きがおすすめです。

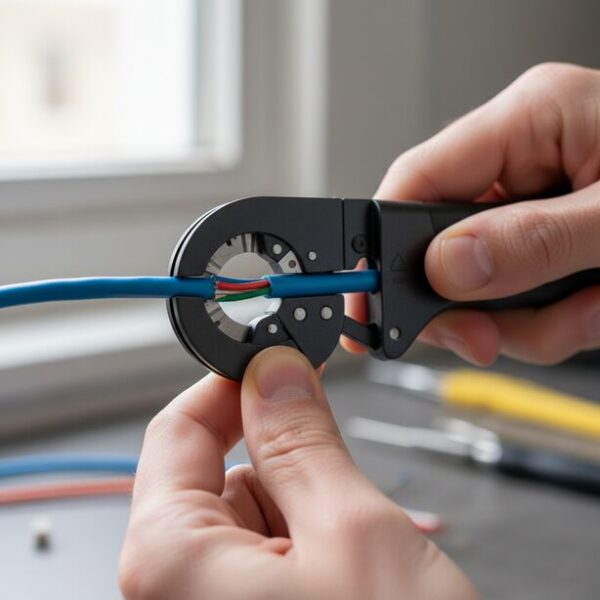

かしめ工具の基本的な使い方

かしめ工具は、LANケーブル自作の中心的な役割を担う工具です。主な機能は「切断」「皮むき」「圧着」の3つです。

- ケーブル切断

工具のカッター部分を使って、LANケーブルを必要な長さに切断します。 - 外皮むき (ストリップ)

工具のストリッパー部分(丸い刃が付いている箇所)にケーブルを挟み、工具をくるっと1周させて外皮に切り込みを入れます。芯線を傷つけないよう、力加減に注意が必要です。 - 圧着 (かしめ)

芯線を挿入したRJ45コネクタを、工具の「8P」と書かれた圧着部分にセットします。あとはハンドルを「ガチャン」と音がするまで、一度で強く握り込むだけ。これでコネクタのピンが芯線に食い込み、しっかりと接続されます。

ラチェット機能付きの工具なら、中途半端な力でかしめてしまう失敗を防げるので、初心者の方には特におすすめですよ。

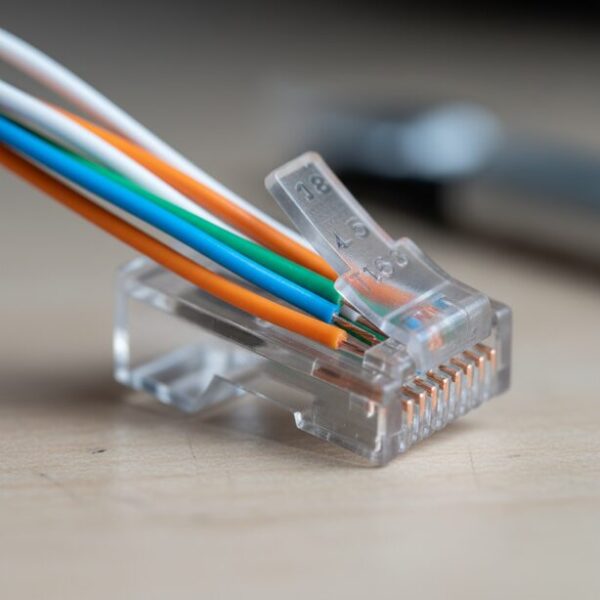

失敗しないLANケーブルの作り方手順

いよいよ実践です。T568Bのストレートケーブルを例に、作り方の手順をステップバイステップで解説します。

- ブーツを通す

作業を始める前に、まずケーブルにブーツを通しておきます。この工程は本当に忘れやすいので、最初に必ず確認してください! - 皮むき

ケーブルストリッパーで、ケーブルの端から2~3cmほどの外皮を剥きます。中の芯線を傷つけないように注意しましょう。 - 芯線の整理

撚り合わされている4対の芯線をすべてほどき、指でしごいて癖を伸ばし、まっすぐにします。 - 芯線を並べる

T568Bの順番「橙白→橙→緑白→青→青白→緑→茶白→茶」の通りに、芯線を平らにきれいに並べます。 - 芯線のカット

並べた順番が崩れないように指でしっかり持ち、ハサミや工具のカッターで先端を一直線に切りそろえます。外皮の端から芯線の先端までが12mm~15mm程度になるのが目安です。 - コネクタに挿入

芯線の並びを保ったまま、RJ45コネクタに奥までしっかり挿入します。コネクタのツメを下にしたとき、左から橙白になる向きです。 - 挿入状態の確認

コネクタを横から見て、8本の芯線すべてがコネクタの先端に到達しているか、外皮がコネクタ内部でしっかり固定されているかを目視で確認します。 - かしめる

かしめ工具を使って、コネクタを一度でしっかりと圧着します。 - ブーツを被せる

最初に入れておいたブーツをコネクタの根元までスライドさせます。 - 反対側も作成

ケーブルのもう一方の端も、同じ手順で作成します。 - テスト

最後にLANケーブルテスターを使い、結線に問題がないか必ず確認します。

ケーブルの皮むきで失敗しないコツ

LANケーブル自作で最初の関門となるのが「皮むき」です。ここで芯線を傷つけてしまうと、後々のトラブルの原因になります。以下のコツを押さえておきましょう。

- 専用工具を使う: やはりケーブルストリッパーを使うのが一番安全です。刃の深さが適切に調整されているので、芯線を傷つけるリスクを大幅に減らせます。

- 力加減が重要: かしめ工具付属のストリッパーを使う場合は、

決して強く握りすぎないこと。「外皮に切り込みを入れる」くらいの軽い力で工具を1回転させ、あとは手で引き抜きます。 - 必ず確認する: 皮むきが終わったら、芯線の被覆に傷や切れ目がないか必ず確認してください。もし傷があれば、その部分は潔く切り落としてやり直しましょう。

- 適切な長さを剥く: 剥く長さは約2cmが目安です。短すぎるとコネクタ内で外皮が固定されず、長すぎると芯線が余ってノイズの原因になります。

8本の芯線をきれいに揃える方法

皮むきの次に重要なのが、8本の芯線を正しい順番で、かつキレイに揃える作業です。ここがうまくいくと、コネクタへの挿入が格段に楽になりますよ。

- 癖をしっかり伸ばす: 撚りをほどいた芯線は螺旋状の癖がついています。指の腹や爪の背でしごくようにして、できるだけまっすぐに伸ばしましょう。

- 順番を声に出す: 「橙白、橙、緑白…」と呪文のように唱えながら、1本ずつ順番に並べていくと間違いが減ります。

- 平らな板状に整える: 8本を並べたら、根元を親指と人差し指で強くつまみ、全体が平らなリボンのようになるように整えます。

- 一気にカットする: 整えた芯線の束がズレないようにしっかりと持ち、ニッパーやカッターで

一思いに切断します。ためらうと切り口がガタガタになり、コネクタに入りにくくなるので注意してください。

よくある失敗と注意点をチェック

ここでは、初心者がやりがちな失敗と、それを防ぐための注意点をまとめました。作業前に一度目を通しておくと、失敗のリスクを減らせますよ。

- ブーツの入れ忘れ: 何度も言いますが、本当に忘れがちです。コネクタをかしめてしまうと後戻りできないので、作業開始時の指差し確認を習慣にしましょう。

- 芯線の損傷: 皮むき時の力のかけすぎで、芯線の銅線を覆う被覆を傷つけてしまうケース。これが断線やショートの原因になります。

- 色の順番間違い: 特に「緑白」と「青白」を見間違えたり、3番ピンと6番ピンの「緑」系を間違えたりしやすいです。語呂合わせで確実に覚えましょう。

- 芯線の切り口が不揃い: 先端が一直線でないと、短い芯線がコネクタの奥まで届かず、接触不良を起こします。

- 外皮の固定不足: 芯線だけでなく、ケーブルの外皮(シース)がコネクタの根元でしっかり固定されるように挿入してください。これが甘いと、ケーブルを引っ張った際に断線しやすくなります。

- 工具・部材のミスマッチ: 単線ケーブルにヨリ線用コネクタを使うなど、ケーブルとコネクタの仕様が合っていないと、正しく接続できません。

結線を間違えたらどうなる?

もし色の順番を間違えたり、かしめが不十分だったりした場合、どのような問題が起こるのでしょうか?

- 全く通信できない: 信号を送受信するためのペアが正しく構成されず、ネットワーク機器がケーブルを認識しない(リンクアップしない)状態になります。

- 通信速度が極端に低下する: 1Gbps対応の機器でも、100Mbpsや10Mbpsでしか接続できなくなることがあります。これは、100Mbps通信で使う4本の芯線だけが偶然正しく接続された場合などに起こります。

- 通信が不安定になる: 接続が頻繁に切れたり、データの送受信でエラー(パケットロス)が多発したりします。

ショート(短絡)の危険性

皮むきなどで芯線を傷つけ、隣り合う銅線が接触してしまうと「ショート」が起こります。通信ができなくなるだけでなく、最悪の場合、接続したパソコンやルーターのLANポートを物理的に破損させてしまう危険性もあるため、細心の注意が必要です。

通信できない・速度が遅い時の原因

自作したケーブルで「通信できない」「速度が異常に遅い」といった問題が発生した場合の原因特定方法と対処法です。

原因の特定方法

- LANテスターでの確認: まずは自作ケーブルをテスターにかけ、配線ミス、断線、ショートがないかを確認するのが基本中の基本です。

- 市販ケーブルとの比較: 正常に動くことがわかっている市販のケーブルに交換してみて、問題が解決するか試します。これで解決すれば、原因は100%自作ケーブルにあると断定できます。

- 目視確認: コネクタ部分を光にかざすなどして、芯線がすべて先端まで届いているか、外皮がしっかり固定されているかなどを改めて確認します。

考えられる原因と対処法

- 結線ミス: T568Bの色の順番が間違っている。

- 接触不良: かしめが甘い、または芯線がコネクタの奥まで届いていない。

- 導体の不適合: 単線ケーブルにヨリ線用コネクタを使っている(またはその逆)。

- ペア分割違反 (スプリットペア): 色の順番は合っていても、本来ペアであるべき線(例: 橙白と橙)の撚りを大きくほどいてしまい、別のペアの線と隣り合わせで配線すると、ノイズ耐性が著しく低下し、速度低下や通信エラーの原因になります。

これらの問題に対する最も確実な対処法は、問題のコネクタを切り落とし、もう一度最初から作り直すことです。

LANテスターでの確認方法

自作したLANケーブルの品質を保証する最後の砦が「LANケーブルテスター」です。使い方は非常に簡単なので、必ずテストを行いましょう。

- 接続: テスターの親機と子機に、作成したLANケーブルの両端をそれぞれ接続します。

- テスト開始: テスターの電源を入れるか、テストボタンを押します。ほとんどのモデルは接続すると自動でテストが始まります。

- 結果の確認: 親機と子機のLEDランプの光り方で結果を判断します。

- 正常 (ストレート): 親機と子機のLEDランプが「1→2→3→4→5→6→7→8」と、同じ番号で順番に点灯していきます。

- 結線ミス: 親機と子機のランプが異なる順番で点灯します。(例: 親機が3のとき子機が6で点灯するなど)

- 断線: ある番号のランプが、片方または両方で点灯しません。

- ショート: 複数のランプが同時に点灯します。

このテストをクリアして、初めて自作LANケーブルの完成となります!

総まとめ!LANケーブル色の順番の覚え方

お疲れ様でした!最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。LANケーブルを自作する際のチェックリストとして活用してくださいね。

- LANケーブルの配線規格にはT568AとT568Bの2種類がある

- 現在の主流は橙ペアから始まるT568B規格で結線されている

- T568Bの色の順番は「橙白・橙・緑白・青・青白・緑・茶白・茶」

- 「おおみああみちゃちゃ」などの語呂合わせで覚えるのがおすすめ

- ケーブルの両端を同じ規格で結線したものがストレートケーブル

- 現在はAuto MDI/MDI-X機能でストレートケーブルがほぼ万能

- 自作のメリットは配線の最適化やコスト削減などが挙げられる

- デメリットは手間や初期投資、品質が不安定になりがちな点

- 自作にはケーブル、コネクタ、かしめ工具、テスターなどが必要

- コネクタはケーブルのカテゴリや単線/ヨリ線に合わせて選ぶ

- 作り方の手順で最も忘れやすいのは最初にブーツを通すこと

- 皮むきは芯線を傷つけないよう専用工具で慎重に行うのがコツ

- 8本の芯線は順番通りに並べ先端を一直線にカットすることが重要

- 結線ミスは通信不可や速度低下など深刻なトラブルの原因になる

- 完成後は必ずLANテスターで配線に問題がないかチェックする