LANケーブルを選ぼうとしたとき、「ストレート」や「クロス」という言葉を見て戸惑った経験はありませんか?LANケーブルには構造上の違いがあり、本来は用途に応じた正しい使い分けと接続例がありました。その確認方法には、ケーブル本体の印字やコネクタの見た目、内部の配線や結線の色の順番、専用テスターの使用などがあります。

特にパソコンとルーターやハブ同士の接続ではルールがあり、間違えたら通信できないことも。しかし、Auto MDI/MDI-Xという自動判別機能の普及で、現在その必要性は薄れ、変換アダプタも見かけなくなりました。この記事では、LANケーブルのストレートとクロスの見分け方から、最新の選び方、カテゴリ規格まで詳しく解説しますよ。

- ストレートとクロスの構造的な違いと本来の用途

- 印字や配線色で簡単に見分ける3つの具体的な方法

- Auto MDI/MDI-X機能による現在のLANケーブル事情

- 契約している回線速度に合わせた最適なケーブルの選び方

まずは基本から!LANケーブルのストレートとクロスの見分け方

- 構造と役割が違う?ストレートとクロスの違いと用途

- 見分けるための3つの確認方法

- ケーブルの印字や見た目での判別法

- 配線・結線の色の順番で種類がわかる

- 最も確実なLANケーブルテスターの使い方

構造と役割が違う?ストレートとクロスの違いと用途

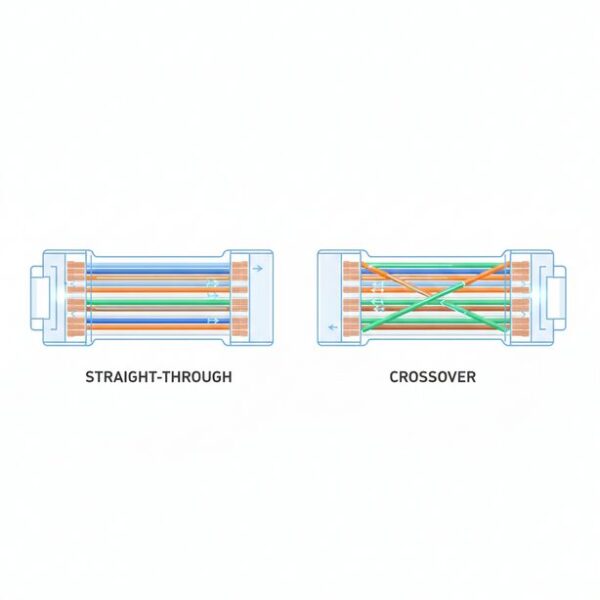

LANケーブルのストレートとクロスは、内部にある8本の芯線の結線方法が異なります。この結線の違いによって、接続できる機器の組み合わせが決まっていました。

それぞれの構造と主な用途をみていきましょう。

| 種類 | 構造 | 主な用途 |

|---|---|---|

| ストレートケーブル (ストレートスルーケーブル) |

両端のコネクタのピン配置が1番から8番まで全く同じ。信号がまっすぐ通り抜ける。 | 異なる種類の機器を接続する。 (例: パソコンとルーター) |

| クロスケーブル (クロスオーバーケーブル) |

片方の送信用ピンともう一方の受信用ピンが交差(クロス)するように結線されている。 | 同じ種類の機器を接続する。 (例: パソコン同士) |

簡単に言うと、ストレートケーブルは「違うもの同士」、クロスケーブルは「同じもの同士」を繋ぐためのケーブル、と覚えておくと分かりやすいですよ。

なぜ結線方法が違うの? DTEとDCE

コンピュータネットワークの機器は、DTE(データ端末装置)とDCE(データ回線終端装置)の2種類に大別されます。パソコンはDTE、ルーターやハブはDCEにあたります。DTEとDCEでは、信号を送受信するピンの役割が異なるため、異なる機器同士(DTEとDCE)を繋ぐ際はストレートケーブルで、同じ機器同士(DTE同士やDCE同士)を繋ぐ際は、送受信の信号を入れ替えるクロスケーブルが必要だったというわけです。

見分けるための3つの確認方法

手元にあるLANケーブルがストレートなのかクロスなのかを見分けるには、主に3つの方法があります。簡単なものから確実なものまで、状況に応じて使い分けると良いでしょう。

- 方法1:ケーブル本体やコネクタ部分の印字を確認する

- 方法2:両端のコネクタの配線の色の順番を目視で比較する

- 方法3:LANケーブルテスターを使用して電気的に調べる

一番手軽なのは印字の確認ですね。もし印字がなければ、コネクタの内部を直接見て判断するのが次のステップになります。

ケーブルの印字や見た目での判別法

特別な道具がなくても、ケーブル本体をよく観察することで種類を判別できる場合があります。

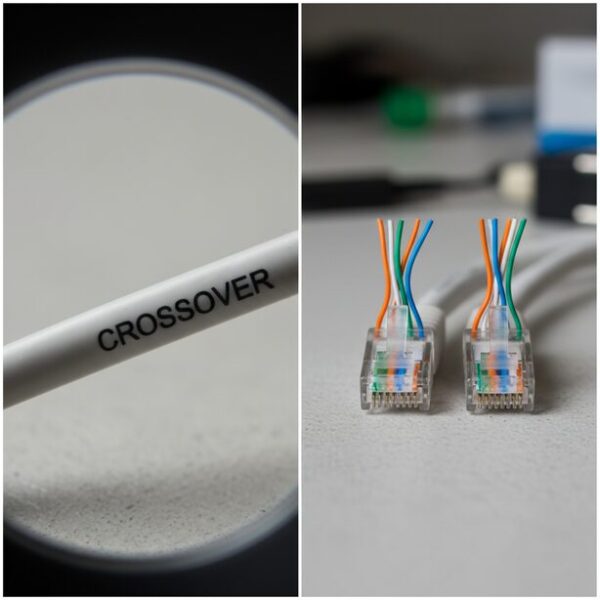

印字で確認する

多くのLANケーブルには、被覆(ケーブルの外側のビニール部分)やコネクタの付け根に、その種類を示す文字が印字されています。

- ストレートケーブルの表記例

STRAIGHT/STRAIGHT-THROUGHPATCH CABLE- 特に何も書かれていない場合(市販品の多くはストレート)

- クロスケーブルの表記例

CROSS/CROSSOVERXのようなマーク

まずはこの印字がないか探してみるのが、最も手っ取り早い確認方法と言えるでしょう。

コネクタの配線色で確認する

印字が見当たらない場合は、コネクタの内部を直接見てみましょう。以下の手順で簡単に確認できますよ。

- LANケーブルの両端のコネクタ(RJ-45)を持ちます。

- 両方のコネクタの爪(ラッチ)を同じ向き(例:両方とも下向き)に揃えて並べます。

- コネクタの透明な部分から、内部に見える8本の芯線の色の並び順を左右で見比べます。

このとき、色の並び順によってケーブルの種類が判別できます。

- 両端の色の並びが全く同じ → ストレートケーブル

- 両端の色の並びが異なっている → クロスケーブル

クロスケーブルの場合、特にオレンジ系の線と緑系の線の位置が左右で入れ替わっているのが特徴です。

配線・結線の色の順番で種類がわかる

コネクタ内部の色の順番には、「T568A」と「T568B」という2つの国際的な規格が存在します。この規格の組み合わせで、ストレートかクロスかが決まります。

T568B(B配線)- 現在の主流

現在、日本国内で市販されているLANケーブルのほとんどがこの「T568B」規格で配線されています。

- ピン1: 白オレンジ

- ピン2: オレンジ

- ピン3: 白緑

- ピン4: 青

- ピン5: 白青

- ピン6: 緑

- ピン7: 白茶

- ピン8: 茶

T568A(A配線)

T568Bとは、オレンジ系の線と緑系の線の位置が入れ替わった配線です。

- ピン1: 白緑

- ピン2: 緑

- ピン3: 白オレンジ

- ピン4: 青

- ピン5: 白青

- ピン6: オレンジ

- ピン7: 白茶

- ピン8: 茶

これらの規格を元に、ケーブルの種類は以下のように定義されています。

- ストレートケーブル:両端が同じ規格(例:T568B – T568B)

- クロスケーブル:両端が異なる規格(例:T568A – T568B)

両端を異なる規格で結線することで、送受信で使われる1,2番ピンと3,6番ピンの信号が入れ替わる仕組みになっているんですね。

最も確実なLANケーブルテスターの使い方

印字が消えていたり、コネクタ内部が見えにくかったりする場合に最も確実なのが、LANケーブルテスターを使う方法です。これは、ケーブルの結線状態や断線の有無を電気的にチェックする専門の機器です。

使い方と結果の判別

- 調べたいケーブルの両端を、テスターの親機と子機にそれぞれ接続します。

- 電源を入れ、テストを開始します。

- 親機と子機のランプの点灯パターンで結果を判断します。

- ストレートケーブルの場合:親機と子機のランプが「1→2→3…8」と、全く同じ順番で点灯します。

- クロスケーブルの場合:親機が「1, 2, 3, 6」と点灯するのに対し、子機は「3, 6, 1, 2」のように、送受信のピンが入れ替わって点灯します。

- 断線・結線ミスの場合:特定の番号のランプが点灯しなかったり、予期せぬ順番で点灯したりします。

テスターを使えば、ケーブルの種類だけでなく、故障の診断も同時にできるため、ネットワーク管理者などにとっては必須のツールと言えるでしょう。

今は不要?LANケーブルのストレートとクロスの見分け方と現状

- 機器ごとの使い分けと接続例

- パソコンとルーターの接続はどうする?

- ハブ同士の接続に必要なケーブルは?

- 間違えたらどうなる?通信できないケース

- Auto MDI/MDI-X自動判別機能とは

- クロスケーブルの現在の必要性

- 便利なストレート/クロス変換アダプタ

- ケーブルの選び方とカテゴリ規格

- LANケーブルのストレートとクロスの見分け方の総まとめ

機器ごとの使い分けと接続例

かつては、接続する機器の組み合わせによって、ストレートケーブルとクロスケーブルを厳密に使い分ける必要がありました。これは、後述する「Auto MDI/MDI-X」機能がなかった時代のルールです。

| 接続パターン | 使用ケーブル | 具体例 |

|---|---|---|

| 異なる種類の機器 | ストレートケーブル | パソコン ⇔ ルーター パソコン ⇔ ハブ/スイッチ |

| 同じ種類の機器 | クロスケーブル | パソコン ⇔ パソコン ルーター ⇔ ルーター ハブ/スイッチ ⇔ ハブ/スイッチ |

この「異なる機器ならストレート、同じ機器ならクロス」というのが基本原則でした。

パソコンとルーターの接続はどうする?

上記の原則に当てはめてみましょう。

- パソコン:DTE(データ端末装置)

- ルーター:DCE(データ回線終端装置)

このように、パソコンとルーターは「異なる種類の機器」に分類されます。そのため、接続には原則としてストレートケーブルが使用されます。

ハブ同士の接続に必要なケーブルは?

では、ハブやスイッチ同士を接続してネットワークを拡張する「カスケード接続」の場合はどうでしょうか。

- ハブ/スイッチ:DCE(データ回線終端装置)

ハブ同士は「同じ種類の機器」となるため、本来はクロスケーブルが必要でした。

補足:アップリンクポートの存在

一部の古いハブには「アップリンクポート」という特殊なポートがありました。このポートは内部で結線がクロスされているため、アップリンクポートと別のハブの通常ポートを繋ぐ場合に限り、ストレートケーブルを使用するという例外的なルールも存在しました。

間違えたらどうなる?通信できないケース

もし、ケーブルの選択を間違えてしまった場合、どうなるのでしょうか。これは機器が自動判別機能に対応しているかどうかで結果が大きく異なります。

Auto MDI/MDI-X非対応の古い機器の場合

ケーブルの選択を間違えると、送信と送信、受信と受信の信号線が繋がってしまい、データが正しく送受信できません。結果として、全く通信できなくなります。 機器のLANポートにあるリンクランプも点灯せず、ネットワークに接続されていない状態になります。

Auto MDI/MDI-X対応の現在の機器の場合

ストレートでもクロスでも、どちらのケーブルを使用しても機器側が自動で判別・補正してくれます。そのため、問題なく通信できます。 利用者がケーブルの種類を意識する必要はありません。

Auto MDI/MDI-X自動判別機能とは

Auto MDI/MDI-Xは、接続されたケーブルがストレートかクロスかをネットワーク機器が自動的に判別し、内部の回路で送受信の信号を適切に切り替えてくれる非常に便利な機能です。

Auto MDI/MDI-Xの仕組み

この機能により、ストレートケーブルで接続すべきところにクロスケーブルを使っても、またその逆のパターンでも、機器側が自動で補正してくれます。利用者はケーブルの種類を気にする必要がなくなり、配線ミスが劇的に減少しました。

この機能は、通信速度1Gbpsの「ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)」規格で必須機能とされており、2000年代以降に製造されたほぼ全てのパソコン、ルーター、スイッチングハブに標準搭載されています。

クロスケーブルの現在の必要性

結論から言うと、Auto MDI/MDI-X機能が広く普及したため、一般家庭や現代のオフィス環境において、クロスケーブルが必須となる場面はほぼありません。

ネットワークを構築する際は、基本的にストレートケーブルだけを用意すれば、ほとんどのケースで問題なく通信できます。実際に、家電量販店などで販売されているLANケーブルの大半はストレートケーブルです。

例外的にクロスケーブルが必要なケース

- Auto MDI/MDI-X機能を持たない非常に古いネットワーク機器(10BASE-Tや100BASE-TX世代の一部)同士を接続する場合

- ネットワークの学習や資格試験の実習などで、意図的にクロス接続を構築する必要がある場合

上記のような特殊なケースを除き、クロスケーブルの出番はなくなったと言っていいでしょう。

便利なストレート/クロス変換アダプタ

かつては、手元に適切な種類のケーブルがない場合に備え、ストレートケーブルをクロスケーブル相当に変換するための小型アダプタが存在しました。

ストレートケーブルの端子にこのアダプタを装着するだけで、クロス接続が可能になるという便利なアイテムでした。しかし、これもAuto MDI/MDI-X機能の普及により、その役目を終え、現在ではほとんど見かけることはありません。

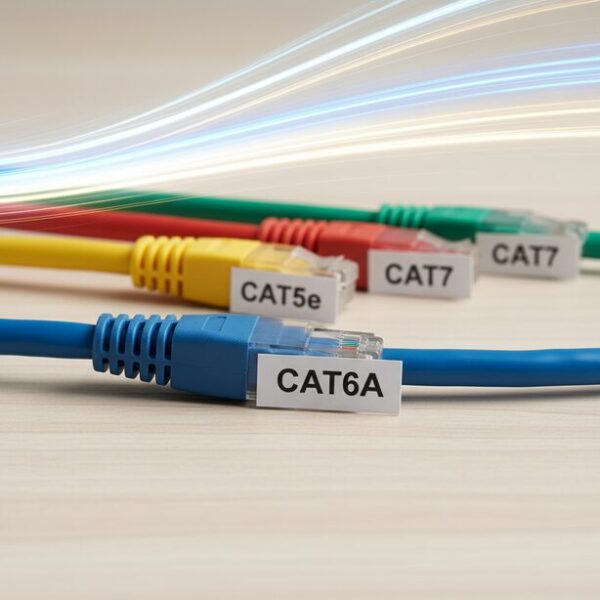

ケーブルの選び方とカテゴリ規格

現在LANケーブルを選ぶ際に、ストレートかクロスかを気にする必要はほとんどありません。それよりも重要なのが、「カテゴリ(Category/CAT)」という性能を示す規格です。

カテゴリは通信速度と周波数帯域を定めたもので、数字が大きいほど高性能になります。契約しているインターネット回線の速度に合わせて選びましょう。

| カテゴリ | 最大通信速度 | おすすめの環境 |

|---|---|---|

| CAT5e | 1Gbps | 一般的な光回線(1Gbps)で、コストを抑えたい場合 |

| CAT6 | 1Gbps | 光回線(1Gbps)で、より安定した通信を求める場合におすすめ |

| CAT6A | 10Gbps | 10ギガ光などの高速インターネットサービスを利用する場合に必須 |

| CAT7以上 | 10Gbps以上 | 主に業務用やデータセンター向け。ノイズ耐性が非常に高い |

一般家庭で1Gbpsの光回線を利用しているなら、「CAT6」のストレートケーブルを選んでおけば、安定性・将来性ともに安心です。10Gbpsの高速プランを契約している場合は、「CAT6A」以上のケーブルを選ばないと、回線の性能を最大限に引き出せないので注意しましょう。

LANケーブルのストレートとクロスの見分け方の総まとめ

最後に、この記事の重要なポイントをまとめました。

- LANケーブルには「ストレート」と「クロス」の2種類がある

- ストレートはパソコンとルーターなど異なる種類の機器を接続する

- クロスはパソコン同士など同じ種類の機器を接続するために使う

- 見分け方は「印字」「コネクタの配線色」「テスター」の3つ

- ケーブルに「STRAIGHT」や「PATCH」とあればストレートケーブル

- ケーブルに「CROSS」や「X」マークがあればクロスケーブル

- 両端のコネクタを同じ向きで見て配線色が同じならストレート

- 配線色が異なっていれば(オレンジと緑が入れ替わっていれば)クロス

- Auto MDI/MDI-X機能の普及でケーブルの種類の自動判別が可能に

- 2000年代以降のほとんどのネットワーク機器がこの機能に対応している

- このため、現在クロスケーブルが必要になる場面はほぼなくなった

- ネットワークを構築する際はストレートケーブルを用意すればOK

- ケーブル選びで重要なのはストレート/クロスより「カテゴリ」

- 一般家庭の1Gbps光回線なら「CAT6」のストレートケーブルが最適

- 10Gbpsの高速回線なら「CAT6A」以上のストレートケーブルが必須