LANケーブルのつなぎ方、意外と迷いますよね。「有線LANのメリットはわかるけど、ケーブルの選び方、特にカテゴリの違いや、ストレートとクロスの区別がよくわからない…」なんてこともあるかもしれません。ルーターの差し込み口はどこが正解で、パソコンやテレビ、ゲーム機にはどう接続するのか。

ポートを増やすハブの使い方やケーブルの延長方法も気になるところですよね。この記事では、繋がらない原因と対処法、機器のランプが示す意味、コネクタがカチッと音がしない時のトラブル、正しい抜き方、そしてケーブルはどこで売ってるのかまで、あなたの疑問をまるっと解決していきますよ!

- LANケーブルの基本的な接続方法と選び方

- パソコンやゲーム機など機器別のつなぎ方

- 「繋がらない」などトラブルの原因と対処法

- ケーブルの延長やポートを増やす方法

初心者向け|LANケーブルのつなぎ方と選び方の基本

- 最初に知りたい有線LANのメリット

- 最適なLANケーブルの選び方とカテゴリ

- 配線しやすいケーブル形状の種類

- ストレートとクロスケーブルの違いは?

- 正しいルーターの差し込み口はどこ?

- パソコン・テレビ・ゲーム機への接続方法

- LANポートを増やすハブとケーブルの延長

- 故障させない正しいケーブルの抜き方

最初に知りたい有線LANのメリット

「Wi-Fiがあるのに、わざわざ有線LANにするメリットって何?」と思うかもしれませんね。有線LANには、無線にはない大きな強みが3つあります。

有線LANの主なメリット

- 通信の安定性: 電子レンジや他のWi-Fi電波からの干渉を受けず、壁などの障害物にも強いため、接続が途切れにくいのが最大の特徴です。遅延も少ないので、オンラインゲームやビデオ会議でラグが発生しにくくなります。

- 通信速度: 一般的にWi-Fiよりも高速で、特に大容量ファイルの送受信や4K/8Kといった高画質な動画のストリーミングもスムーズです。契約している光回線の速度を最大限に活かせます。

- セキュリティ: 物理的にケーブルを接続しないとネットワークに入れないため、電波を傍受される心配がなく、Wi-Fiよりもセキュリティが高いと言えます。

オンラインでの快適さを追求するなら、有線LAN接続は非常に強力な選択肢になりますよ。

最適なLANケーブルの選び方とカテゴリ

LANケーブルを選ぶ上で最も重要なのが「カテゴリ」です。これは通信速度や周波数を定めた規格のことで、「CAT(キャット)」という略称で呼ばれます。数字が大きいほど高性能になります。

現在主流のカテゴリと性能を下の表にまとめてみました。

| カテゴリ | 最大通信速度 | 周波数 | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|---|

| CAT5e | 1Gbps | 100MHz | 最大1Gbpsの一般的な光回線に十分対応。 |

| CAT6 | 1Gbps | 250MHz | CAT5eよりノイズに強く、より安定した通信が可能。 |

| CAT6A | 10Gbps | 500MHz | 10ギガ光など高速回線に最適。迷ったらコレがおすすめ。 |

| CAT7 | 10Gbps | 600MHz | ノイズ耐性が非常に高いが、アース接続が必要な場合も。 |

| CAT8 | 40Gbps | 2000MHz | 業務用で、家庭用ではオーバースペック。 |

選ぶ時のポイントは、契約しているインターネット回線の速度に合わせることです。例えば、最大1Gbpsの光回線ならCAT5e以上、10ギガ光ならCAT6A以上が必要になります。将来的に高速回線へ乗り換える可能性も考えると、今から買うならCAT6Aが最もコストパフォーマンスが高いと言えますね。

配線しやすいケーブル形状の種類

LANケーブルには性能だけでなく、形状にもいくつか種類があります。設置場所に合わせて選ぶと、配線がぐっと楽になりますよ。

- スタンダードタイプ: 一般的な丸いケーブルです。ノイズに強く、通信の安定性は高いですが、少し硬くて取り回しにくいこともあります。

- フラットタイプ: 「きしめん」のように平たい形状が特徴です。カーペットの下やドアの隙間を通しやすく、見た目もスッキリさせたい場合におすすめです。

- スリムタイプ: スタンダードタイプより細く作られており、狭い場所での配線に向いています。取り回しがしやすいのがメリットです。

壁の中を通したり、長い距離を配線したりする場合は安定性の高いスタンダードタイプ、部屋の中をきれいに配線したい場合はフラットタイプ、といったように使い分けるのが賢い選び方かなと思います。

ストレートとクロスケーブルの違いは?

LANケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類がありますが、今はもう気にする必要はほとんどありません。

昔はパソコンとルーターなど「異なる機器」を繋ぐ場合はストレート、パソコン同士など「同じ種類の機器」を繋ぐ場合はクロス、という使い分けが必要でした。

しかし、現在販売されているほとんどのネットワーク機器には「Auto MDI/MDI-X」という機能が搭載されています。これは、接続されたケーブルがストレートかクロスかを自動で判別して内部で切り替えてくれる便利な機能です。

なので、現在市販されているケーブルのほとんどはストレートケーブルですし、何も考えずにストレートケーブルを選んでおけばOKですよ。

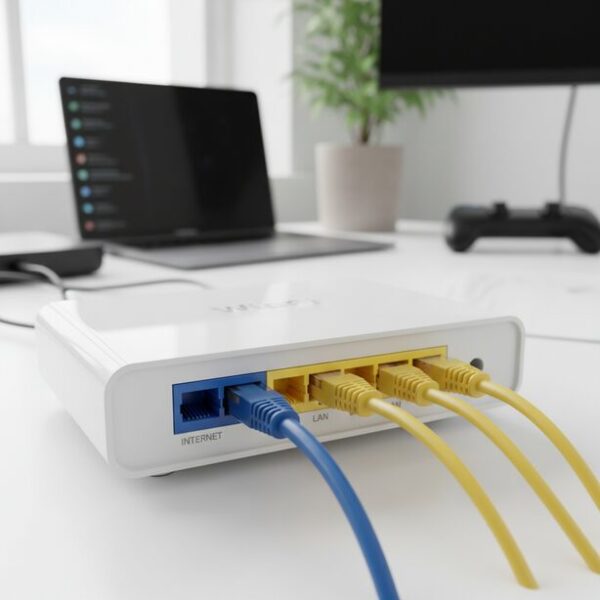

正しいルーターの差し込み口はどこ?

LANケーブルをルーターに接続する時、たくさんの差し込み口があって迷いますよね。でも、役割さえ覚えれば簡単です。

ルーターには大きく分けて2種類のポート(差し込み口)があります。

WANポート(INTERNETポート)

通常1つだけで、青色など他のポートと色が違うことが多いです。「WAN」や「INTERNET」、「地球儀マーク」などが書かれています。これは、ONU(光回線終端装置)やモデムから来たインターネット回線(大元)を接続する「入り口」の役割をします。

LANポート

通常4つなど複数あり、黄色や黒など同じ色で統一されています。「LAN」や「1, 2, 3, 4」と数字が書かれています。これは、パソコンやゲーム機など、家の中の機器へインターネットを分配する「出口」の役割をします。

正しい接続の順番

- 壁の光コンセント → ONU/モデム

- ONU/モデムのLANポート → ルーターのWANポート(入り口)

- ルーターのLANポート(出口) → パソコンやテレビなど各機器

パソコン・テレビ・ゲーム機への接続方法

ルーターのLANポートから、使いたい機器へLANケーブルを接続していきましょう。基本的には、機器側にあるLANポートに差し込むだけです。

- パソコン: デスクトップPCなら本体背面、ノートPCなら側面にあるLANポートに差し込みます。もしLANポートがない薄型ノートPCの場合は、後述する「USB-LAN変換アダプタ」を使います。

- テレビ: スマートテレビやネットワーク対応テレビの背面または側面にあるLANポートに接続します。これにより、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを高画質で安定して視聴できますよ。

- ゲーム機: PlayStationやXboxは本体背面にLANポートがあります。Nintendo Switchの場合は、テレビに接続するためのドックにLANポートが搭載されています(通常モデル/有機ELモデル)。ここに接続することで、オンライン対戦でのラグを減らしたり、ゲームデータのダウンロード時間を短縮したりできます。

Nintendo Switch Liteの場合

Nintendo Switch Lite本体にはLANポートがありません。有線接続したい場合は、別売りのUSB-LAN変換アダプタが必要になるので注意してくださいね。

LANポートを増やすハブとケーブルの延長

「ルーターのLANポートが全部埋まっちゃった!」とか「ケーブルの長さが少し足りない…」なんてこともありますよね。そんな時は専用のアクセサリーが役立ちます。

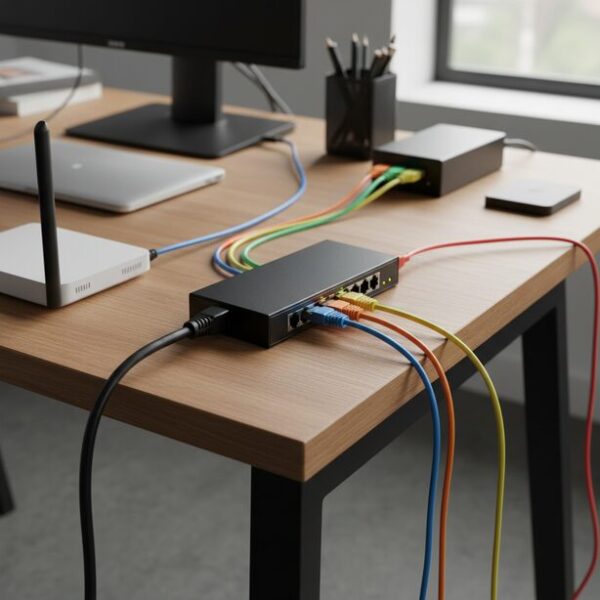

スイッチングハブでポートを増やす

ルーターのLANポートが足りなくなった時は、「スイッチングハブ」を使います。これは、電源タップのようにLANポートを分岐させて増やすことができる装置です。

使い方は簡単で、ルーターのLANポートの1つとハブをLANケーブルで繋ぎ、増やしたいパソコンなどをハブの空いているポートに接続するだけ。選ぶ際は、接続したい機器の数に合わせたポート数(5ポートや8ポートなど)のものや、通信速度が1Gbpsに対応した「ギガビットハブ」が一般的でおすすめです。

延長コネクタでケーブルを長くする

あと少しだけ長さが足りない、という場合は「延長コネクタ(中継アダプタ)」が便利です。2本のLANケーブルのコネクタをこのアダプタの両端に差し込むだけで、1本の長いケーブルとして使えます。

ただし、延長コネクタは接続点が増えることでノイズの影響を受けやすくなり、通信が不安定になる可能性もゼロではありません。あくまで一時的な利用と考え、基本的には必要な長さのケーブルを1本用意するのが理想ですよ。

故障させない正しいケーブルの抜き方

LANケーブルを抜くとき、無理に引っ張っていませんか?実は正しい抜き方があって、これを守らないとケーブルや機器の故障に繋がることがあります。

正しい抜き方の手順

- ケーブルの根元、透明なプラスチック部分(コネクタ)をしっかり持つ。

- コネクタについている爪(ラッチ)を、指の腹でカチッと音がするまでしっかり押し下げる。

- 爪を押し下げたまま、ケーブルをまっすぐ水平に引き抜く。

絶対にやってはいけないのが、爪を押さずに無理やり引っ張ることです。爪が折れたり、機器側のポートを破損させる最大の原因になります。必ず「爪を押して、抜く」を徹底してくださいね。

解決策ガイド|LANケーブルのつなぎ方で困った時

- ネットに繋がらない原因と対処法

- まずは機器のランプ状態をチェック

- 爪がカチッと音がしない時の原因と対策

- LANポートがない機器はどう接続する?

- LANケーブルはどこで売ってる?

- 10ギガ光回線におすすめのケーブルは?

- Wi-Fiと有線LANの上手な使い分け

- 総まとめ!失敗しないLANケーブルつなぎ方

ネットに繋がらない原因と対処法

「ちゃんと繋いだはずなのに、インターネットに接続できない…」そんな時は、慌てずに以下の手順で確認してみてください。

- 物理的な確認: ケーブルの両端が「カチッ」と奥までしっかり挿さっているか確認しましょう。一度抜いて挿し直すのが確実です。ルーターのWANポートとLANポートの接続が間違っていないかも再確認してください。

- 機器の再起動: 最も簡単で効果的な方法です。「パソコン→ルーター→ONU/モデム」の順で電源を切り、数分待ってから逆の順番、つまり「ONU/モデム→ルーター→パソコン」の順で電源を入れ直します。各機器の起動には数分かかるので、焦らず待ちましょう。

- ケーブルの交換: 別のLANケーブルがあれば、それに交換して接続できるか試してみてください。これで繋がれば、元のケーブルが内部で断線している可能性が高いです。

- パソコン側の設定確認: ネットワーク設定で有線LANアダプタ(イーサネット)が無効になっていないか確認します。セキュリティソフトが通信をブロックしていることもあるので、一時的に無効にして試すのも一つの手です。

- 障害情報の確認: 契約しているプロバイダや回線事業者の公式サイトで、通信障害やメンテナンス情報が出ていないか確認してみましょう。

まずは機器のランプ状態をチェック

ルーターやONU/モデム、パソコンのLANポートについているランプ(LED)は、通信状態を教えてくれる重要なサインです。

一般的に、LANポートには2つのランプがあります。

- リンク/アクティビティランプ (LINK/ACT):

- 緑点灯: 正常に接続されています。

- 緑点滅: データの送受信中です。

- 消灯: ケーブルが認識されていません。抜けや断線の可能性があります。

- スピードランプ (SPEED):

- 通信速度を示します。色はメーカーによりますが、例えば「緑なら1Gbps」「オレンジなら100Mbps」といった具合です。

また、ルーター本体の「WAN」や「INTERNET」と書かれたランプが赤点灯や消灯している場合は、ルーターからインターネット側(ONU/モデムや回線自体)に問題がある可能性が高い、といった切り分けができます。

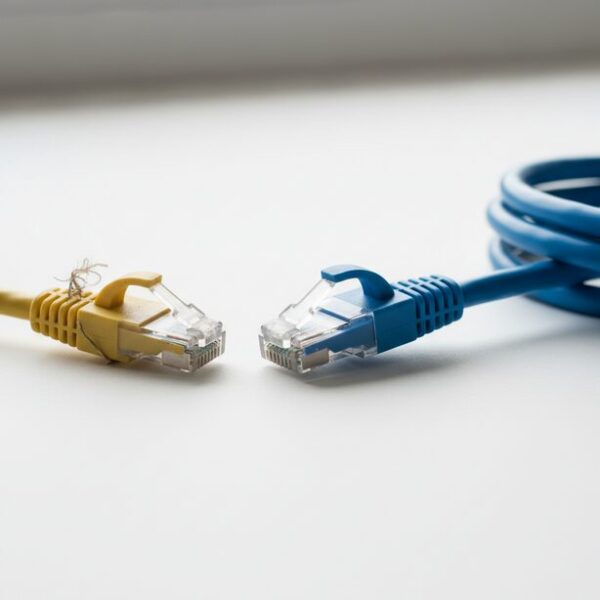

爪がカチッと音がしない時の原因と対策

LANケーブルを挿した時に「カチッ」というロック音がしない場合、コネクタの爪(ラッチ)が破損している可能性が非常に高いです。

爪はプラスチック製なので、経年劣化や無理な抜き差しで折れてしまいがち。爪が折れたまま使っていると、少しの衝撃でケーブルが抜けてしまい、通信が不安定になる原因になります。

対処法

- 新しいケーブルに交換する: これが最も確実で安全な方法です。LANケーブルは消耗品と考え、新しいものを用意しましょう。

- ラッチ補修カバーを使う: どうしても交換できない場合、折れた爪の上から被せてロック機能を復活させる後付けパーツも販売されています。

これからケーブルを買うなら、予め爪が折れにくいように保護カバーが付いた「爪折れ防止機能付き」の製品を選ぶと安心ですよ。

LANポートがない機器はどう接続する?

最近の薄型ノートパソコンや、Nintendo Switch Liteのように、本体にLANポート(差し込み口)がない機器も増えてきました。でも、諦める必要はありません。

そんな時は「USB-LAN変換アダプタ」というアイテムを使います。

これは、USBポートに接続することで、擬似的にLANポートを増設できるアダプタです。USB Type-Aのものや、MacBookなどに多いUSB Type-Cのものなど、お使いの機器のUSBポートに合った製品を選んでくださいね。

これを使えば、LANポートがない機器でも安定した有線LAN接続の恩恵を受けることができますよ。

LANケーブルはどこで売ってる?

いざLANケーブルが必要になった時、どこで買えばいいか迷うかもしれませんね。購入できる場所は意外とたくさんあります。

- 家電量販店 (ヨドバシカメラ、ビックカメラなど): 種類が豊富で、実際に長さや硬さを確認して選べます。店員さんに相談できるのもメリットです。

- パソコン専門店 (パソコン工房、ドスパラなど): 高性能なケーブルや専門的な製品も手に入ります。知識豊富なスタッフがいるので安心です。

- ネット通販 (Amazon、楽天市場など): 品揃えは最も豊富で、価格も比較的手頃なことが多いです。レビューを参考にじっくり選べます。

- ホームセンター (カインズ、コーナンなど): 日用品の買い物ついでに購入できます。基本的な長さやカテゴリの製品が中心です。

- 100円ショップ: 1m~3m程度の短いケーブルが手に入りますが、カテゴリが古かったり品質が劣る場合もあるため、高速通信や重要な用途にはあまりおすすめできません。

急ぎでなければネット通販、実物を見て選びたいなら家電量販店がおすすめですよ。

10ギガ光回線におすすめのケーブルは?

最近、「10ギガ光」のような超高速インターネット回線サービスも増えてきました。もしあなたがこうしたサービスを契約している、またはこれから契約する予定なら、LANケーブル選びは特に重要です。

せっかく高速な回線を契約しても、LANケーブルがその速度に対応していなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

10Gbpsの通信速度に対応しているのは、カテゴリで言うと「CAT6A」以上です。

- CAT6A (カテゴリ6A): 10Gbpsに正式対応しており、価格も手頃になってきているため、10ギガ光回線を利用する際のスタンダードと言えます。

- CAT7 (カテゴリ7): CAT6Aよりもさらにノイズ耐性が高い規格ですが、性能をフルに発揮するにはアース接続が必要な場合があるなど、少し取り扱いが専門的になります。

- CAT8 (カテゴリ8): さらに上の規格ですが、主にデータセンターなどで使われる業務用で、一般家庭ではオーバースペックです。

結論として、10ギガ光回線には「CAT6A」のLANケーブルを選んでおけば、性能をしっかりと引き出すことができますよ。

Wi-Fiと有線LANの上手な使い分け

ここまで有線LANのメリットを解説してきましたが、もちろんWi-Fi(無線LAN)にも手軽さという大きなメリットがあります。どちらか一方ではなく、両方の良いところを活かして使い分けるのが賢い方法です。

こんな使い分けがおすすめ!

- 有線LANがおすすめの機器:

- デスクトップPC: 大容量データのダウンロードやアップロードが多い。

- ゲーム機: 一瞬のラグも許されないオンライン対戦。

- スマートテレビ: 4Kなど高画質な動画配信の安定視聴。

- NAS(ネットワーク対応HDD): 安定したデータ転送が求められる。

- Wi-Fi(無線LAN)がおすすめの機器:

- スマートフォン、タブレット: 部屋中どこでも手軽に使いたい。

- ノートパソコン: 家の中で持ち運んで使うことが多い。

- スマートスピーカー、IoT家電: 配線をスッキリさせたい。

「安定性や速度が最優先の機器は有線LAN、手軽さや移動の自由度が欲しい機器はWi-Fi」と覚えておくと、快適なネットワーク環境を構築できますよ。

総まとめ!失敗しないLANケーブルつなぎ方

- 有線LANはWi-Fiに比べて通信が安定し、高速でセキュリティも高いのがメリット

- LANケーブル選びで重要なのは「カテゴリ」で、迷ったらCAT6Aがおすすめ

- 現在の機器は自動判別機能があるため、基本的にストレートケーブルを選べばOK

- ルーターの青い「WANポート」がネットの入口、他はPCなどを繋ぐ「LANポート」が出口

- パソコンやゲーム機など、各機器のLANポートにケーブルを差し込むだけで接続できる

- ルーターのポートが足りない場合は「スイッチングハブ」で簡単に増やせる

- ケーブルを抜く際は必ずコネクタの「爪(ラッチ)」を押しながらまっすぐ引き抜く

- ネットに繋がらない時はまずケーブルの抜き差しと機器の再起動を試すのが効果的

- ONU/モデム→ルーター→パソコンの順番で電源を入れるのが再起動の基本

- 機器のランプは通信状態を示すサインなので、消灯や赤点灯は要チェック

- 爪が折れてカチッと音がしない場合は、接触不良の原因になるのでケーブル交換が最善

- LANポートがない薄型ノートPCなどは「USB-LAN変換アダプタ」で有線接続が可能

- LANケーブルは家電量販店やネット通販、ホームセンターなどで購入できる

- 10ギガ光などの高速回線には、性能を活かすためにCAT6A以上のケーブルが必要

- 安定性重視の機器は有線LAN、手軽さ重視のスマホなどはWi-Fiと使い分けるのが賢い