「HDDの寿命は特に気にしなくていい」という話を耳にして、本当にそうなのか疑問に思っていませんか?実はその考え方は、大切なデータを失うリスクを伴う危険な誤解です。この記事では、なぜその言説が嘘なのかを、クラウドバックアップ企業Backblazeが公開する膨大な統計データに基づいて徹底的に解説します。

HDDの実際の寿命が何年なのか、そして寿命が近づいた際に現れる異音などの壊れる前兆や寿命の兆候を具体的に紹介します。さらに、CrystalDiskInfoを使ったSMART情報による寿命の確認方法から、今すぐできる寿命を延ばす方法、適切な交換時期の目安まで、プロアクティブな管理術を網羅。

SSDとの寿命比較を通じて、それぞれの最適な使い分けも明らかにします。特にリスクが高い外付けHDDの寿命についても触れ、最も重要な対策であるバックアップの戦略、万が一壊れた場合に修理に出すのではなく専門の復元業者を選ぶべき理由まで、あなたのデータを守るための知識を網羅的にお届けします。

- HDDの寿命に関する誤解とデータに基づいた平均寿命

- 故障の危険な前兆と、ツールを使った健康状態の確認方法

- HDDを少しでも長持ちさせるための具体的な延命戦略

- 故障に備えるバックアップの重要性と、万が一の時の正しい対処法

「HDDの寿命は気にしなくていい」が危険な理由

- 「気にしなくていい」という致命的な嘘

- Backblaze統計データで見る実際の寿命は何年?

- 壊れる前兆?寿命の兆候である異音を聞き逃すな

「気にしなくていい」という致命的な嘘

「HDDの寿命は気にしなくていい」という言葉は、データを危険に晒す、根拠のない致命的な嘘です。この考え方の根本には、HDDが精密な機械部品の集合体であるという物理的な性質への無理解があります。

SSDとは異なり、HDDの内部では「プラッタ」と呼ばれる磁気ディスクが高速回転し、その上を「磁気ヘッド」がナノメートル単位の隙間で浮上しながらデータを読み書きしています。この物理的な動作こそが、HDDが消耗品である理由です。

自動車のエンジンが走行距離に応じて摩耗するように、HDDも稼働時間とともに部品が確実に劣化していきます。この現実を無視することは、写真や仕事のファイルといった、かけがえのないデジタル資産を永久に失うリスクを放置することに他なりません。

HDDは消耗品であるという現実

HDDは半導体メモリであるSSDとは根本的に構造が異なります。モーターの軸受け、磁気ヘッド、プラッタ表面など、すべての機械部品は時間と共に劣化し、いつか必ず故障します。「使わなければ壊れない」という考えも、潤滑油の固着や電子部品の自然劣化があるため通用しません。

Backblaze統計データで見る実際の寿命は何年?

HDDの実際の寿命を知る上で最も信頼できる情報源が、クラウドバックアップ企業Backblazeが公開している大規模な統計データです。同社は数十万台のHDDを24時間365日稼働させ、その故障率を詳細にレポートしています。

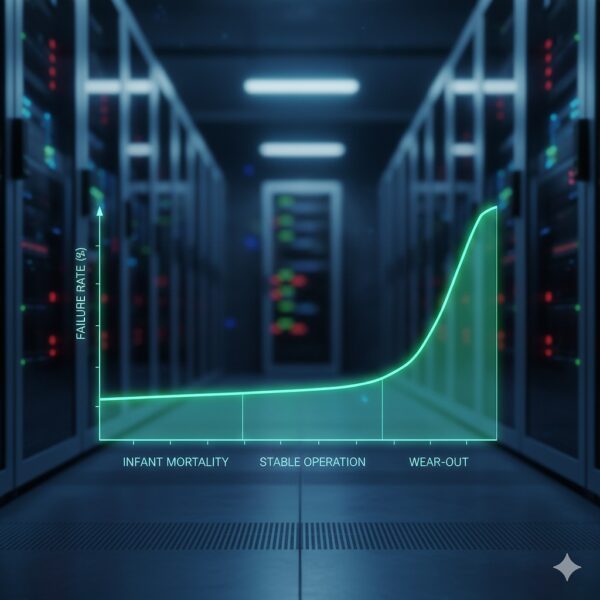

このデータが示す最も重要な知見は、HDDの故障率が「バスタブ曲線」を描くという事実です。

| フェーズ | 使用年数 | 年間平均故障率(AFR) | 主な故障要因 |

|---|---|---|---|

| 初期故障期 | 0~1.5年 | 約5% | 製造上の初期不良 |

| 偶発故障期 | 1.5~4年 | 1%~2% | 安定期。故障が最も少ない。 |

| 摩耗故障期 | 4年~ | 3%以上(上昇し続ける) | 機械部品の物理的な摩耗 |

この曲線が示す通り、一般的にHDDの平均寿命は3~5年とされています。これは故障が少ない安定期(偶発故障期)が終わり、部品の摩耗による故障リスクが顕著に増加し始める「移行期間」を意味します。「5年経ったら壊れる」のではなく、「4年目以降はいつ壊れてもおかしくない高リスク期間に入る」と認識することが重要です。

年間平均故障率(AFR)とは?

AFR (Annualized Failure Rate)は、1年間で故障するドライブの割合を示す指標です。例えばAFRが1%なら、100台のHDDを1年間稼働させると1台が故障すると期待されることを意味し、HDDの信頼性を現実的に評価する上で重要な数値とされています。

壊れる前兆?寿命の兆候である異音を聞き逃すな

HDDは完全に故障する前に、何らかの警告サインを発することがよくあります。特に「音」による警告は、深刻な物理的ダメージが進行している可能性を示すため、絶対に見逃してはいけません。

危険な異音の具体例

普段の「カリカリ」という正常なアクセス音とは明らかに違う、以下のような音が聞こえたら直ちに注意が必要です。

- 「カチカチ」「カッコン」:通称「死のクリック音(Click of Death)」。磁気ヘッドがデータを正常に読み取れず、初期位置に戻る動作を繰り返している音です。深刻な機械的故障のサインです。

- 「ジー」「ガリガリ」「キー」:最悪の事態である「ヘッドクラッシュ」を示唆します。磁気ヘッドがプラッタ表面に接触し、データを物理的に削り取っている音です。通電を続けるだけでデータが破壊され続けるため、直ちに電源を切る必要があります。

- 「ピー」「プー」:モーターが正常に回転できない場合に発生する電子音。基板やファームウェアの異常が考えられます。

音以外のパフォーマンスに関する警告

異音だけでなく、PCの起動やファイルの読み書きが異常に遅くなる、頻繁にフリーズする、ファイルが破損して開けなくなるといった症状も、HDDの劣化を示す典型的な兆候です。これらのサインが現れたら、もはや猶予はありません。最優先でデータのバックアップを行ってください。

なぜ「HDDの寿命は気にしなくていい」と言えないのか?具体的な対策

- CrystalDiskInfoで寿命の確認方法を知る

- SMART情報で見るべき3つの重要項目

- 今日からできるHDDの寿命を延ばす方法

- HDDの交換時期の目安はいつ?

- SSDとの寿命比較でわかる最適な使い分け

- 外付けHDDの寿命はなぜ短いと言われるのか

- 最も重要な対策はバックアップの徹底

- 壊れた場合、修理とデータ復元業者は違う

- 結論:HDDの寿命は気にしなくていいは間違い

CrystalDiskInfoで寿命の確認方法を知る

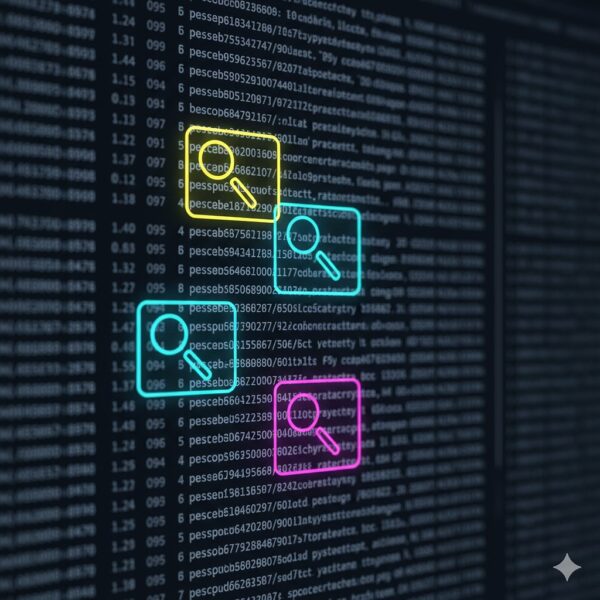

故障の前兆を待つのではなく、プロアクティブにHDDの健康状態を把握することが重要です。そのために非常に役立つのが、無料の診断ツール「CrystalDiskInfo」です。

このツールは、HDDに標準搭載されている自己診断機能「S.M.A.R.T.(スマート)」の情報を人間が分かりやすい形で表示してくれます。

ソフトウェアを起動するだけで、接続されているドライブの情報が表示され、最も重要な「健康状態」が一目でわかります。

- 正常(青色):現時点では問題ありません。

- 注意(黄色):何らかのパラメータが劣化し始めています。バックアップを徹底し、ドライブ交換の計画を始めるべき危険なサインです。

- 異常(赤色):いつ完全に故障してもおかしくない末期状態です。直ちにバックアップと交換が必要です。

SMART情報で見るべき3つの重要項目

CrystalDiskInfoの「健康状態」判定の根拠となるのが、S.M.A.R.T.の各属性値です。数ある項目の中でも、物理的な劣化を判断する上で特に重要なのが以下の3つです。これらの項目の「生の値」に注目してください。

| ID | 属性名 | 「生の値」が0より大きい場合の意味 |

|---|---|---|

| 05 | 代替処理済のセクタ数 | 回復不能な物理的損傷(不良セクタ)が発生し、予備領域で代替されたことを示す。物理的な劣化が始まった決定的な証拠。 |

| C5 | 代替処理保留中のセクタ数 | 現在読み書きに問題がある「不安定な」セクタが存在することを示す。アクティブな問題が進行中。 |

| C6 | 回復不能セクタ数 | ハードウェアでも回復不可能な致命的エラーが発生した回数。そのセクタのデータが失われたことを意味する。 |

劣化のプロセスを理解する

まずC5(保留中)が増え、ドライブがそのセクタを不良と判断するとC5が減り05(代替処理済)が増えます。そして代替も不可能なほど深刻なエラーが起きるとC6(回復不能)が増加します。特に「05:代替処理済のセクタ数」の生の値が1以上になった瞬間が、ドライブが「注意」状態になるトリガーであり、交換を検討すべき明確な合図です。

今日からできるHDDの寿命を延ばす方法

HDDが消耗品である以上、いつかは故障しますが、使い方を工夫することでその寿命を最大限に延ばすことは可能です。

環境制御(熱・衝撃・振動を避ける)

HDDにとって最大の敵は「熱」です。最適な動作温度は40℃前後とされ、高温は全部品の劣化を加速させます。PCケースの通気性を確保し、定期的にホコリを掃除しましょう。また、動作中の物理的な衝撃や振動はヘッドクラッシュの直接的な原因となるため、PCや外付けドライブは安定した場所に設置し、稼働中の移動は絶対に避けてください。

適切な電源管理

意外かもしれませんが、頻繁な電源のオン・オフはHDDにとって大きな負担となります。停止状態から高速回転に移行する「スピンアップ」の瞬間が、モーターに最も負荷がかかるためです。Windowsの電源オプションで「ハードディスクの電源を切る」設定時間を長めにするか「なし」にすることで、無用なスピンアップの回数を減らし、機械的な摩耗を抑えることができます。

HDDの交換時期の目安はいつ?

データ損失を未然に防ぐ最も確実な方法は、故障する前に計画的にドライブを交換することです。その判断は、以下の3つの要素を総合的に評価して行います。

- 使用年数:摩耗故障期に入る3~5年が経過したら、交換の検討を始めるのが賢明です。5年を超えたドライブをメインで使い続けるのは非常に高いリスクを伴います。

- 総稼働時間:CrystalDiskInfoで確認できる「使用時間」も重要な指標です。一般的に10,000~20,000時間に達した時点が、交換を意識すべき一つの節目とされています。

- 健康状態(S.M.A.R.T.):これが最も重要な基準です。使用年数や時間が短くても、健康状態が「注意(黄色)」に変わった瞬間が、交換への最終勧告です。これはドライブの物理的な劣化が始まった動かぬ証拠であり、使い続けるのは危険です。

SSDとの寿命比較でわかる最適な使い分け

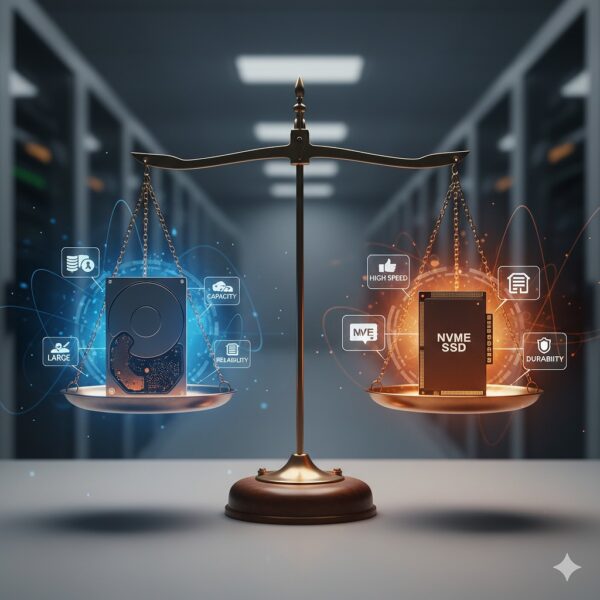

HDDとSSDは根本的に技術が異なり、寿命の考え方や最適な用途も大きく異なります。どちらが優れているかではなく、適材適所で使い分けるハイブリッドアプローチが最も賢明です。

| 特徴 | ハードディスクドライブ(HDD) | ソリッドステートドライブ(SSD) |

|---|---|---|

| 基本技術 | 磁気プラッタと可動式ヘッド(機械式) | NAND型フラッシュメモリ(半導体) |

| 故障原因 | 物理部品の摩耗・劣化 | 書き込み回数上限によるメモリセルの劣化 |

| 寿命指標 | 総稼働時間 (Power-On Hours) | 総書き込みバイト数 (TBW) |

| 故障の前兆 | 動作遅延、異音、不良セクタなど段階的 | 突然の認識不能など、前触れがない場合も |

| 弱点 | 物理的な衝撃、熱 | 長期間の非通電、極端な高温 |

最適なハイブリッド戦略

- SSDの用途:高速な読み書き性能を活かし、OS、アプリケーション、作業中のファイルの保存場所に最適。システムの応答性を劇的に向上させます。

- HDDの用途:ギガバイト単価が安く大容量化が容易なため、動画や写真などのアーカイブデータや、バックアップデータの保存先として非常に優れています。

外付けHDDの寿命はなぜ短いと言われるのか

一般的に、外付けHDDは内蔵HDDよりも寿命が短い傾向にあります。これは、その使用形態に起因する特有のリスクに常に晒されているためです。

外付けHDDの3大リスク

- 物理的衝撃のリスク:持ち運びや設置・撤去を繰り返すため、落下や衝突の機会が圧倒的に多く、動作中のわずかな衝撃でも致命傷になり得ます。

- 劣悪な熱管理:コンパクトな筐体はデザイン優先で通気性が悪く、熱がこもりやすい構造になっています。高温は全部品の劣化を早めます。

- 不安定な電源と接続:特にポータブルHDDはUSBポートからの電力供給に依存しており、ケーブルの品質や接触不良が動作不安定の原因となり、ドライブにダメージを与えます。

外付けHDDを使用する際は、内蔵ドライブ以上に丁寧な取り扱いが求められます。

最も重要な対策はバックアップの徹底

これまで述べてきた通り、あらゆるHDDはいつか必ず故障します。この避けられない事実を前に、唯一にして絶対のデータ保護策がバックアップです。

効果的なバックアップ戦略の業界標準として知られているのが「3-2-1ルール」です。

データ安全の礎石「3-2-1ルール」

- 「3」:合計で3つのデータコピーを保持する(オリジナル1つ + バックアップ2つ)

- 「2」:バックアップは2種類の異なるメディアに保存する(例:外付けHDDとクラウドストレージ)

- 「1」:そのうち1つのコピーはオフサイト(遠隔地)に保管する(例:自宅とオフィス、自宅とクラウド)

このルールは、単一のドライブ故障だけでなく、火災や盗難といった物理的な災害からもデータを守るための、非常に強力なフレームワークです。近年ではランサムウェア対策として、バックアップの1つをネットワークから切断しておく「オフライン」の要素を加えることも推奨されています。

壊れた場合、修理とデータ復元業者は違う

万全の対策をしても、バックアップが間に合わない状況でHDDが故障する可能性はあります。この時、最初の行動がデータの運命を左右します。

絶対に理解しておくべきなのが、「修理」と「データ復旧」は全くの別物であるという点です。

- 修理:メーカーやPC修理業者が行い、目的は「機器を再び動く状態に戻すこと」です。故障したHDDは新品に交換され、中のデータは完全に破棄されます。

- データ復旧:データ復旧専門業者が行い、目的は「故障した媒体からデータを救出すること」です。機器を直すのではなく、データを取り出すことを最優先します。

もしデータが機器そのものより重要なのであれば、最初に連絡すべきはメーカーではなく、データ復旧の専門業者です。この最初の選択を間違えると、データは永久に失われます。

故障発生直後の絶対的なルール

異音や認識不能など、故障が疑われる症状が発生したら、ユーザーが取るべき唯一の正しい行動は「直ちに電源を落とし、それ以上通電しないこと」です。特に異音がする場合、通電を続けることはデータを物理的に破壊し続ける行為に等しく、復旧の可能性を著しく低下させます。自分で何とかしようと再起動を繰り返すのは最も危険な行為です。

結論:HDDの寿命は気にしなくていいは間違い

本記事で解説してきた内容の要点を以下にまとめます。

- 「HDDの寿命は気にしなくていい」という言説は物理的性質を無視した危険な嘘である

- HDDは機械部品の集合体であり、稼働時間に応じて必ず摩耗・劣化する消耗品と認識する

- Backblazeの統計データは、使用4~5年を境に故障率が急上昇する「バスタブ曲線」を示す

- 一般的にHDDの平均寿命は3~5年、または稼働時間1万~2万時間が目安とされる

- 「カチカチ」という異音や極端な動作遅延は、故障が間近に迫った危険な前兆である

- 無料ツール「CrystalDiskInfo」でS.M.A.R.T.情報を定期的に確認する習慣が重要

- S.M.A.R.T.の「代替処理済のセクタ数」に変化が出たら交換を計画すべき明確なサイン

- 健康状態が「注意(黄色)」に変わった瞬間が、計画的交換の最終勧告と心得る

- 高温と物理的衝撃を避けることが、HDDの寿命を延ばす上で最も効果的な対策となる

- 頻繁な電源オン・オフはモーターに負荷をかけるため、電源設定を見直すことも有効である

- OSやアプリは高速なSSD、データ保管やバックアップは安価で大容量なHDDと使い分ける

- 外付けHDDは衝撃・熱・電源のリスクが高く、内蔵HDDより丁寧な扱いが求められる

- あらゆるHDDは必ず故障するという前提に立ち、「3-2-1ルール」に基づくバックアップを構築する

- 万が一故障した場合、データが重要ならメーカー修理ではなくデータ復旧専門業者に相談する

- 故障が疑われるHDDに通電し続けることは、データを自ら破壊する行為に等しいと知る