パソコンのデータ容量が不足してきた際に、最も一般的な解決策がHDD(ハードディスクドライブ)の増設です。しかし、いざ自分で増設しようと思っても「何から準備すればいいのか」「どんなパーツが必要なのか」と疑問に思う方も多いでしょう。

デスクトップPCとノートPCでは増設の方法が異なり、内蔵ドライブと外付けドライブの選択、さらにはSSDとの違いを理解することも重要です。この記事では、HDD増設に必要なものについて、初心者の方にも分かりやすく網羅的に解説します。

事前確認として重要なPCケースの空きベイやマザーボードのSATAポートの見方から、HDD本体の選び方で鍵となる容量や回転数、そして3.5インチと2.5インチのサイズの違いまで詳しく説明します。さらに、接続に不可欠なSATAケーブルや電源ケーブルの分岐、固定に必要な取り付けネジやマウンタ、作業に使うドライバーなどの工具に至るまで、準備すべきものをリストアップしました。

実際の取り付け手順はもちろん、取り付け後のBIOSやUEFIでの設定、OS上でのフォーマット(初期化)の方法、万が一HDDが認識しない場合の対処法、そして精密機器を扱う上で最も注意すべき静電気の注意点にも触れています。この記事を読めば、必要なものを正しく準備し、自信を持ってHDD増設作業に臨めるようになるでしょう。

- HDD増設に必要なパーツや工具の具体的なリスト

- 作業を始める前のPC内部の確認ポイント(ベイ・ポート)

- 初心者でも迷わないHDDの物理的な取り付けと設定手順

- 増設時によくある「認識しない」といったトラブルの対処法

HDD増設に必要なものは?事前準備リスト

- デスクトップとノートPCでの増設の違い

- 内蔵HDDと外付けHDDのメリット

- HDDとSSDの違いと使い分け

- 事前確認!PCケースの空きベイをチェック

- マザーボードのSATAポートを確認しよう

- HDDの選び方!容量と回転数が重要

- 3.5インチと2.5インチのサイズの違い

- SATAケーブルと電源分岐ケーブルの確認

- 取り付けネジと必要なドライバー工具

デスクトップとノートPCでの増設の違い

HDDの増設を検討する際、まず理解しておくべきなのは、お使いのパソコンがデスクトップPCかノートPCかによって、増設の難易度や方法が大きく異なるという点です。

デスクトップPCは、筐体内部のスペースに余裕があるモデルが多く、HDDを増設するための専用スペース(ベイ)が複数用意されているのが一般的です。そのため、比較的容易に新しいHDDを追加できます。

一方、ノートPCは薄型でコンパクトな設計のため、内部にHDDを「増設」するスペースがない場合がほとんどです。そのため、基本的には既存のHDDやSSDをより大容量のものに「換装(交換)」することになります。一部の大型ゲーミングノートPCなどでは増設用の空きスロットがある場合もありますが、一般的ではありません。

ノートPCで手軽にデータ容量を増やしたい場合は、USBで接続する外付けHDD/SSDを利用するのが最もポピュラーな方法です。

ポイントまとめ

- デスクトップPC: 内部スペースに余裕があり、HDDの「増設」が比較的容易。

- ノートPC: 内部スペースが限られ、基本は既存ドライブとの「換装」。手軽な増設は外付けHDDが主流。

内蔵HDDと外付けHDDのメリット

HDDには、PCケース内部に取り付ける「内蔵HDD」と、USBケーブルなどで接続する「外付けHDD」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。用途に合わせて最適なタイプを選びましょう。

内蔵HDD

マザーボードに直接接続するため、転送速度が速く、動作が安定しているのが最大のメリットです。OSやアプリケーションのインストール先、頻繁にアクセスする大容量データの保存場所として最適です。PCケース内に収まるため、デスク周りがすっきりする利点もあります。

ただし、取り付けにはPCケースを開けて作業する必要があり、初心者には少しハードルが高く感じられるかもしれません。

外付けHDD

最大のメリットは、その手軽さです。USBポートに接続するだけで誰でも簡単にストレージを増設できます。持ち運びが容易なため、複数のPCでデータを共有したり、データのバックアップ用途として非常に便利です。

一方で、内蔵HDDに比べると転送速度が遅くなる傾向があり、常にPCに接続しておくと配線が煩雑になるというデメリットもあります。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 内蔵HDD | ・転送速度が速く、動作が安定 ・OSやアプリの保存先に最適 ・配線がすっきりする |

・取り付け作業が必要 ・他のPCとのデータ共有が困難 |

| 外付けHDD | ・接続が手軽で簡単 ・持ち運びが容易でデータ共有に便利 ・バックアップ用途に最適 |

・内蔵に比べ転送速度が遅め ・設置スペースと配線が必要 |

HDDとSSDの違いと使い分け

現在、PCのストレージにはHDDの他に「SSD(ソリッドステートドライブ)」という選択肢もあります。この2つは仕組みが全く異なり、それぞれに得意なこと、不得意なことがあります。両者の違いを理解し、適切に使い分けることが快適なPC環境の鍵となります。

HDDは、磁気ディスクを物理的に回転させてデータを読み書きする仕組みです。最大のメリットは容量あたりの単価が非常に安いことで、大容量のデータを低コストで保存するのに適しています。動画や写真、音楽ファイルなどの「データ倉庫」として最適です。

一方、SSDはUSBメモリのように半導体メモリに電気的にデータを記録します。物理的な駆動部分がないため、データの読み書き速度がHDDとは比較にならないほど高速です。OSやアプリケーションをSSDにインストールすると、PCの起動やソフトの立ち上がりが劇的に速くなります。また、衝撃に強く、動作音がしないのも大きなメリットです。

おすすめの使い分け

- SSD: 速度が求められるもの(OS、アプリケーション、頻繁に遊ぶゲームなど)

- HDD: 容量が求められるもの(動画、写真、音楽、各種書類などのデータ倉庫、バックアップ先)

| 項目 | HDD (ハードディスクドライブ) | SSD (ソリッドステートドライブ) |

|---|---|---|

| 速度 | 遅い | 非常に速い |

| 容量単価 | 安い | 高い |

| 衝撃耐性 | 弱い | 強い |

| 動作音 | あり | ほぼ無音 |

| 消費電力 | 大きい | 小さい |

事前確認!PCケースの空きベイをチェック

増設用の内蔵HDDを購入する前に、必ず行わなければならないのがPCケース内部の確認です。HDDを物理的に固定するためのスペース、「ドライブベイ」に空きがあるかを確認する必要があります。

確認方法

最も確実な方法は、PCの電源を完全に落とし、電源ケーブルを抜いてからサイドパネルを開け、内部を目で見て確認することです。PCの仕様書やマニュアルが手元にあれば、搭載可能なドライブベイの数やサイズが記載されている場合もあります。

ベイの種類

- 3.5インチベイ: デスクトップPCでHDDを搭載するための最も一般的なベイです。

- 2.5インチベイ: SSDやノートPC用HDD向けの小さなベイです。最近のケースには標準で装備されていることが多いです。

- 5.25インチベイ: DVDドライブなどを搭載する大きなベイ。変換アダプタ(マウンタ)を使えば、3.5インチや2.5インチのドライブも搭載可能です。

確認のポイント

空いているベイの「数」と「サイズ(3.5インチか2.5インチか)」をしっかり確認しましょう。購入するHDDのサイズと合わないと、取り付けることができません。

マザーボードのSATAポートを確認しよう

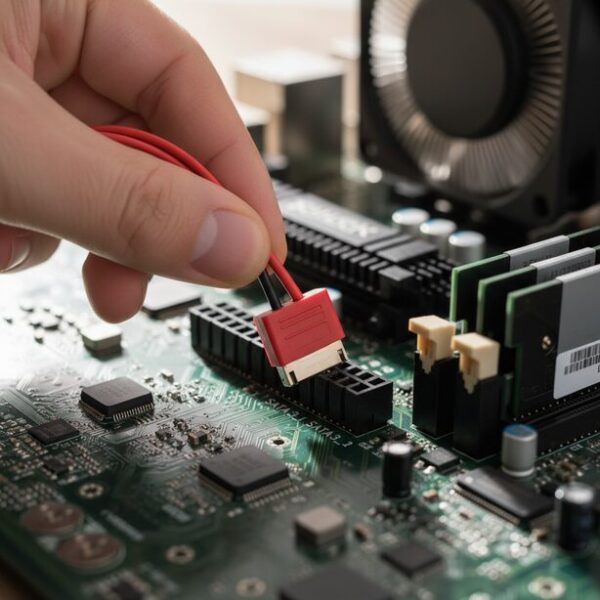

HDDを固定する物理的なスペース(ベイ)の確認と合わせて、HDDとマザーボードをデータ転送のために接続する「SATA(シリアルATA)ポート」に空きがあるかも確認必須です。

確認方法

こちらもPCケースを開けて、マザーボードの基板上を目視で確認します。「SATA」や「SATA3」、「SATA 6G」などと印字された、L字型の小さなポートを探してください。通常、複数のポートがまとまって配置されています。このポートが最低でも1つ空いていないと、内蔵HDDを増設することはできません。

SATA規格について

SATAには「SATA 3.0 (6Gbps)」や「SATA 2.0 (3Gbps)」といった規格がありますが、現在主流なのはSATA 3.0です。HDDの性能はSATA 3.0で十分引き出せます。規格には下位互換性があるため、古いPCのSATA 2.0ポートに接続しても動作しますが、その場合の転送速度はSATA 2.0の上限になります。

また、大きなグラフィックボードの下などに隠れていて、物理的にケーブルが挿しにくいポートもあるため、空いているポートの位置と周辺のスペースも確認しておくと良いでしょう。

HDDの選び方!容量と回転数が重要

PC内部に増設できることが確認できたら、次はいよいよHDD本体を選びます。HDD選びで特に重要なポイントは「容量」と「回転数」です。

容量 (Capacity)

どのくらいのデータを保存したいかに合わせて選びます。最近ではTB(テラバイト)単位が主流です。

| 容量目安 | 主な用途 |

|---|---|

| 1TB~2TB | 写真、音楽、Officeドキュメントなど、比較的軽いデータの保存 |

| 3TB~4TB | PCゲームのインストール、フルHD画質の動画保存など。コストパフォーマンスに優れる。 |

| 6TB以上 | 4K動画編集、大量のRAW写真の管理、サーバーのバックアップなど、プロ・ヘビーユーザー向け。 |

回転数 (RPM)

RPMは、内部のディスクが1分間に回転する速度のことで、この数値が高いほどデータの読み書きが速くなる傾向があります。

- 7200rpm: 高速モデル。OSの起動ドライブや、ゲームのインストール先など、速度を重視する用途に向いています。ただし、動作音や消費電力が大きい傾向があります。

- 5400rpm: 静音・低消費電力モデル。動画や写真などのデータ倉庫や、バックアップ用途など、速度よりも静かさや省エネを重視する場合に適しています。

記録方式(CMR/SMR)もチェック

近年、HDDにはCMR(従来型磁気記録)とSMR(瓦記録)という2つの記録方式があります。SMRは安価で大容量化しやすいですが、書き込み性能に癖があるため、特別な理由がなければ汎用性が高く性能が安定しているCMR方式の製品を選ぶのがおすすめです。

3.5インチと2.5インチのサイズの違い

HDDには、主に「3.5インチ」と「2.5インチ」の2つの物理サイズがあります。これは、事前に確認したPCケースの空きベイのサイズに合わせて選ぶ必要があります。

| サイズ | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| 3.5インチ | デスクトップPC、外付けHDD、NAS | ・大容量でコストパフォーマンスが高い ・高性能モデルが豊富 |

| 2.5インチ | ノートPC、省スペースPC、SSD、ゲーム機 | ・小型、軽量、省電力 ・デスクトップPCで使うには変換マウンタが必要 |

基本的に、デスクトップPCに増設する場合は3.5インチHDDを選びます。もし3.5インチベイに空きがなく、2.5インチベイに空きがある場合は、2.5インチHDDを選ぶことも可能です。

逆に、デスクトップPCの3.5インチベイに2.5インチのHDDやSSDを取り付けたい場合は、「2.5インチ→3.5インチ変換マウンタ」というアダプターが別途必要になります。

最近ではSSDの普及に伴い、2.5インチのHDDをデスクトップPCで積極的に選ぶ理由は少なくなっています。デスクトップPCの増設用としては、大容量でコスパの良い3.5インチHDDが第一候補となるでしょう。

SATAケーブルと電源分岐ケーブルの確認

HDD本体以外に、接続のためのケーブル類も必要です。これらはHDD製品には付属していないことが多いため、忘れずに準備しましょう。

SATAデータケーブル

HDDとマザーボードを接続し、データを転送するためのケーブルです。マザーボードを購入した際の付属品に含まれていることが多いですが、見当たらない場合は別途購入が必要です。

ケーブルが抜けてしまうのを防ぐ「ラッチ付き」のものがおすすめです。長さも様々ですが、一般的なミドルタワーケースなら50cmあれば十分でしょう。

SATA電源ケーブル

PCの電源ユニットからHDDへ電力を供給するためのケーブルです。電源ユニットから複数のSATA電源コネクタが伸びているので、そのうちの空いているものをHDDに接続します。

もし空いているコネクタがない場合は、「SATA電源分岐ケーブル」を使用することで、1つのコネクタを2つ以上に分岐させて接続できます。ただし、1本のケーブルからあまり多くの機器に電力を供給すると不安定になる可能性があるので注意が必要です。

取り付けネジと必要なドライバー工具

最後に、HDDをPCケースに固定するためのネジと、作業に必要な工具を準備します。

取り付けネジ

HDDをドライブベイに固定するために使います。ネジには種類があり、間違えると固定できないので注意しましょう。

- インチネジ: 主に3.5インチHDDの固定に使われます。ネジの目が粗いのが特徴です。

- ミリネジ: 主に2.5インチHDD/SSDや光学ドライブの固定に使われます。ネジの目が細かいのが特徴です。

これらのネジは、PCケースの付属品として付いてくるのが一般的です。もし紛失してしまった場合は、PCパーツショップなどで購入できます。

変換マウンタが必要な場合も

2.5インチのSSD/HDDを3.5インチベイに取り付ける場合や、3.5インチHDDを5.25インチベイに取り付ける場合には、サイズを合わせるための「変換マウンタ」というアダプタが別途必要になります。

ドライバー・工具

必須なのはプラスドライバー1本です。PCケースのサイドパネルやHDDの固定など、ほとんどの作業で使います。ネジの頭を潰してしまわないよう、ネジのサイズに合ったもの(通常は2番サイズ)を用意しましょう。先端に磁石が付いているタイプは、ネジを落としにくく非常に便利です。

その他、静電気によるパーツの故障を防ぐ「静電気防止手袋」や、ケーブルをまとめる「結束バンド」などがあると、より安全かつスムーズに作業を進められます。

HDD増設に必要なものを揃えた後の実践手順

- 静電気に注意!作業前の必須対策

- 5ステップでわかるHDDの取り付け手順

- BIOS/UEFI設定でHDDの認識を確認

- Windowsでのフォーマット(初期化)方法

- HDDが認識しない時の主な対処法

- 総まとめ!HDD増設に必要なものリスト

静電気に注意!作業前の必須対策

PCパーツは非常にデリケートで、特に人体の静電気によって簡単に故障してしまうことがあります。作業を始める前に、必ず静電気対策を行いましょう。

空気が乾燥している冬場や、セーターなどの化学繊維の服を着ていると静電気は発生しやすくなります。

具体的な静電気対策

- 作業前の放電: PCケースの金属部分や、部屋のドアノブ、水道の蛇口などに数秒間触れ、体に溜まった静電気を逃がします。

- 適切な服装: 静電気を帯びにくい綿などの自然素材の服を着用します。

- 対策グッズの利用: 「静電気防止手袋」や、常にアース(放電)状態を保てる「リストストラップ」の使用も非常に効果的です。

パーツを持つ際は、基板の回路部分や金色の端子部分を直接触らず、基板のフチや金属フレームを持つように心がけましょう。

5ステップでわかるHDDの取り付け手順

必要なものが揃い、静電気対策も済んだら、いよいよHDDを取り付けていきます。落ち着いて手順通りに進めれば、難しい作業ではありません。

- PCのシャットダウンとケーブルの取り外し

PCを正常にシャットダウンし、必ず壁のコンセントから電源ケーブルを抜きます。これは感電やショートを防ぐための最も重要な手順です。 - PCケースを開封する

PCのサイドパネルを固定しているネジをプラスドライバーで外し、パネルを取り外します。 - HDDをベイに固定する

空いているドライブベイにHDDを挿入し、側面をネジでしっかりと固定します。PCケースによっては、ネジを使わないツールレスタイプもあります。 - ケーブルを接続する

SATAデータケーブルの一方をHDDに、もう一方をマザーボードの空きSATAポートに接続します。次に、電源ユニットから伸びているSATA電源ケーブルをHDDに接続します。 - ケースを閉じて起動する

ケーブル類がケースファンなどに干渉しないように整理し、サイドパネルを元に戻します。電源ケーブルなどを再接続し、PCの電源を入れます。

ケーブルのコネクタはL字型になっており、向きが決まっています。無理に差し込まず、正しい向きを確認してから接続してください。

BIOS/UEFI設定でHDDの認識を確認

物理的な取り付けが完了したら、PCが新しいHDDを正しく認識しているかを確認します。この確認は、Windowsが起動する前の「BIOS(バイオス)」または「UEFI(ユーイーエフアイ)」という設定画面で行います。

BIOS/UEFI画面への入り方

PCの電源を入れた直後、メーカーのロゴが表示されている間に、キーボードの[Delete]キーや[F2]キーなどを連打します。どのキーを押すかはマザーボードのメーカーによって異なるため、画面の表示を確認するか、マニュアルを参照してください。

確認する項目

BIOS/UEFI画面に入ったら、「Storage」や「SATA Information」といったメニューを探します。その中に、増設したHDDの型番が表示されていれば、PCはHDDを正常に認識しています。

もしここに表示されていない場合は、次の「認識しない時の主な対処法」を参考に、物理的な接続を再確認してください。

ブート順序の確認

通常、データを保存するためにHDDを増設しただけなら、ブート(起動)順序を変更する必要はありません。もしPCが起動しなくなった場合は、ブート順序が変わり、OSの入っていない増設HDDから起動しようとしている可能性があります。その際は、元々OSが入っていたSSDやHDDが一番目の起動デバイスになっているか確認・修正してください。

Windowsでのフォーマット(初期化)方法

BIOS/UEFIでHDDが認識されていても、まだOS(Windows)からファイル倉庫として使うことはできません。新品のHDDを使えるようにするには、「フォーマット(初期化)」という準備作業が必要です。

Windowsでのフォーマット手順

- 「ディスクの管理」を開く

スタートボタンを右クリックし、メニューから「ディスクの管理」を選択します。 - ディスクの初期化

新しいHDDが接続されていると、自動的に「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されます。パーティションスタイルは「GPT (GUIDパーティションテーブル)」を選択して「OK」をクリックします。(2TB以下のHDDで、古いPCとの互換性が必要な場合のみMBRを選択します) - 新しいシンプルボリュームの作成

初期化が終わると、ディスクの状態が「未割り当て」と表示されます。この「未割り当て」の領域を右クリックし、「新しいシンプルボリューム」を選択します。 - ウィザードに従って設定

画面の指示に従い、ボリュームサイズ(通常は最大値のまま)、ドライブ文字(DドライブやEドライブなど任意)、フォーマット設定を進めます。ファイルシステムは「NTFS」、ボリュームラベルは「データ用」など分かりやすい名前をつけ、「クイックフォーマットする」にチェックが入っていることを確認して完了します。

フォーマットが完了すると、エクスプローラーに新しいドライブとして表示され、データの保存ができるようになります。

HDDが認識しない時の主な対処法

すべての手順を踏んだはずなのにHDDが認識されない場合、慌てずに原因を切り分けていきましょう。

ケース1: BIOSでは認識、Windowsで見えない

これは物理的な接続は成功しており、OSレベルの問題です。

- 原因: フォーマット(初期化)がされていない。

- 対処法: 前の項目で解説した「ディスクの管理」を開き、初期化とフォーマットを行ってください。

ケース2: BIOSですら認識されない

これは物理的な接続に問題がある可能性が高いです。

- ケーブルの接続を再確認する: 最も多い原因です。PCの電源を切り、SATAデータケーブルとSATA電源ケーブルが、HDD側・マザーボード側の両方で、奥までしっかり挿さっているかを再確認してください。一度抜いて挿し直してみるのも有効です。

- 別のSATAポートやケーブルを試す: マザーボードのSATAポートが故障している、あるいはケーブルが断線している可能性も考えられます。別の空きポートに接続したり、予備のSATAケーブルがあれば交換して試してみましょう。

- HDD本体の初期不良: 上記のすべてを試しても認識されない場合、残念ながらHDD自体の初期不良も考えられます。購入店に相談しましょう。

総まとめ!HDD増設に必要なものリスト

この記事では、HDD増設に必要なものから、具体的な手順、トラブルシューティングまでを詳しく解説しました。最後に、HDD増設を成功させるための重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- HDD増設はデスクトップPCが容易でノートPCは換装が基本となる

- 内蔵HDDは高速で安定、外付けHDDは手軽で持ち運びに便利

- 速度重視ならSSD、容量とコスパ重視ならHDDと賢く使い分ける

- 作業前にはPCケース内に3.5インチか2.5インチの空きベイがあるか確認

- マザーボードに空きのSATAデータポートがあることの確認も必須

- HDD選びでは用途に合わせた容量と回転数(7200rpm/5400rpm)を選ぶ

- デスクトップPCには主に3.5インチ、ノートPCには2.5インチが使われる

- HDDとマザーボードを繋ぐSATAデータケーブルを忘れずに用意する

- 電源ユニットから伸びるSATA電源ケーブルに空きがあるか確認する

- HDD固定用のインチネジやミリネジ、必要に応じて変換マウンタも準備

- 作業には先端が磁石付きのプラスドライバーがあると非常に便利

- 作業前には必ずPCの電源を抜き、静電気対策を徹底することが重要

- 取り付け後はBIOS/UEFIで認識を確認しOS上でフォーマットを行う

- 万が一認識しない場合は、まずケーブルの物理的な接続を再確認する

- 2TBを超えるHDDを増設する場合はパーティションスタイルでGPTを選択する