PCが起動しない、でも中のデータは取り出したい。そんな時に役立つのがHDDデータ取り出しケーブルです。この記事では、HDDデータ取り出しケーブルの種類やおすすめの選び方、具体的なSATA USB変換アダプタの使い方を解説します。

2.5インチと3.5インチの違いや電源ACアダプタの必要性、古いパソコンで使われるIDE SATA変換ケーブルについても触れていきます。ノートパソコンやデスクトップPCからのHDDデータ取り出し手順、PCが起動しない場合の対処法、取り出したHDDからのデータ移行、外付けケースでの活用法まで網羅。

さらに、HDDが認識しない時の対処法や「フォーマットする必要があります」と表示された際に実行しない理由、最終手段としての壊れたHDDからのデータ復旧まで、あなたのデータ救出を徹底的にガイドします。

- 最適なHDDデータ取り出しケーブルの種類と選び方

- PCの種類別のHDD取り出し手順とデータ移行方法

- ドライブが認識しない時の具体的なトラブルシューティング

- 自力でのデータ復旧が困難なケースの見極め方

HDDデータ取り出しケーブルの選び方と実践手順

- HDDデータ取り出しケーブルの種類・おすすめの選び方

- SATA-USB変換アダプタの使い方

- 2.5インチと3.5インチの違いとACアダプタの必要性

- 古いパソコン向けのIDE-SATA変換ケーブル

- ノートパソコンからのHDDデータ取り出し

- デスクトップからのHDDデータ取り出し

- PCが起動しない場合のHDDデータ取り出し

HDDデータ取り出しケーブルの種類・おすすめの選び方

HDDからデータを取り出す作業の成否は、適切なケーブルを選ぶことから始まります。主に使われるのは、SATA規格のHDD/SSDをUSB接続に変換する「SATA-USB変換アダプタ」です。選ぶ際の重要なポイントを解説します。

データ転送速度で選ぶ

大容量のデータを扱う場合、作業時間に直結するのが転送速度です。USB 3.0以上に対応した製品を選びましょう。旧規格のUSB 2.0と比較して理論上10倍の速度を誇り、写真や動画などの移行時間を大幅に短縮できます。データ取り出しの対象がSSDの場合は、データ通信をさらに効率化するUASP(USB Attached SCSI Protocol)対応モデルが必須です。SSDの性能を最大限に引き出すことができます。

ドライブの種類と電源で選ぶ

取り出すHDDには主に2つのサイズ(フォームファクタ)があり、それぞれ必要な電力が異なります。この違いを理解することが最も重要です。

- 2.5インチHDD/SSD用:ノートPCやSSDで使われるサイズです。消費電力が小さく、PCのUSBポートから供給される電力(バスパワー)だけで動作する製品がほとんどです。

- 3.5インチHDD用:デスクトップPCで使われるサイズです。モーターの駆動に12Vの電力が必要なため、USBからの5Vだけでは動作しません。必ず外部ACアダプタが付属する「セルフパワー」タイプの製品を選んでください。

- IDE(PATA)用:2000年代前半以前の古いPCで使われていた規格です。コネクタ形状が全く異なるため、IDEに対応した専用の変換アダプタが必要です。

| ドライブ種別 | 主な用途 | 電源要件 | 推奨アダプタ |

|---|---|---|---|

| 2.5インチ HDD/SSD | ノートPC | 5Vのみ(USBバスパワーで可) | USB 3.0対応アダプタ |

| 3.5インチ HDD | デスクトップPC | 5V + 12V | ACアダプタ付属のアダプタ |

| IDE HDD | 旧型PC | 5V (+ 12V) | IDE対応・ACアダプタ付属アダプタ |

UASP対応モデルかつ2.5インチ、3.5インチいずれにも対応しているケーブルには以下のような商品がおすすめです。

SATA-USB変換アダプタの使い方

SATA-USB変換アダプタの使い方は非常にシンプルですが、接続順序を守ることが大切です。電気的なトラブルを避けるため、以下の手順で接続してください。

安全な接続手順

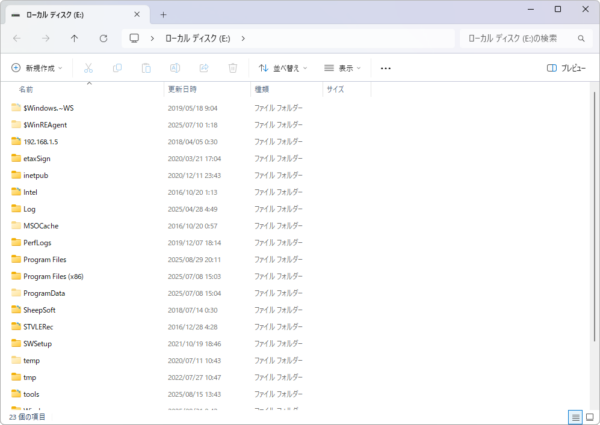

まず事前準備ですが、古いPCから取り出したハードディスクやSSDは以下のようにSATAの接続部分があるはずなので、それを確認しておきます。

ここでは管理人が普段使っている2.5インチのSSDと3.5インチのHDDを例にとって説明します。2.5インチ、3.5インチいずれの場合も赤枠で囲んだ箇所のような接続部分があると思います。

接続部分にSATA-USB変換アダプタのSATAコネクタを奥までしっかり接続します。

あとはケーブル側のUSBをPCに接続するだけです。

これだけでPCがドライブを認識するはずです。

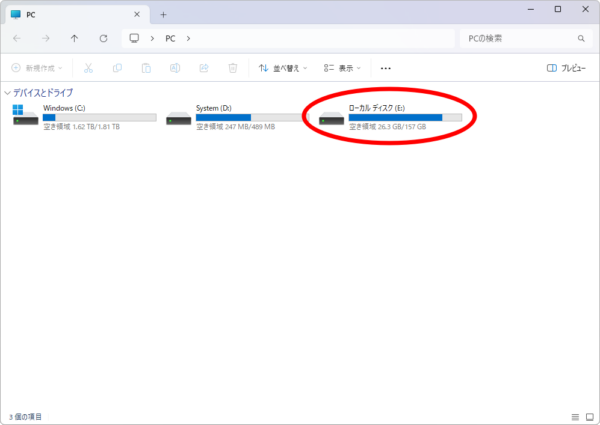

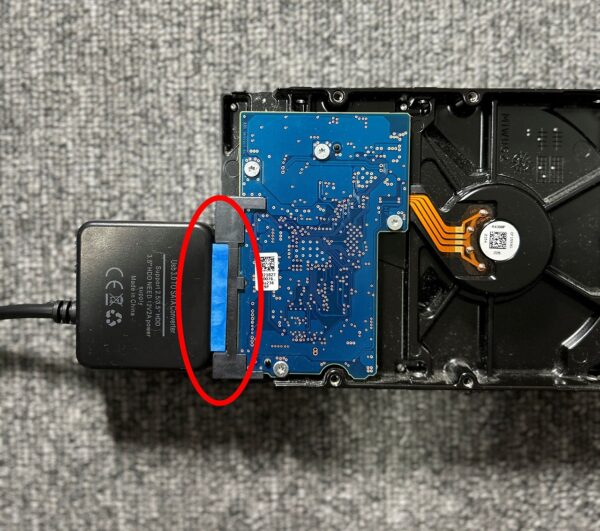

ドライブを開くと、無事にディスク内にアクセスできました。

3.5インチのハードディスクの場合は、起動に電力が必要なので、ACアダプタも接続した状態でPCと接続してください。

あとは2.5インチの時と同様にPCにUSB接続すれば完了。非常に簡単ですね。

接続したにもかかわらず、もしエクスプローラーが表示されない場合は、後述する「HDDが認識しない時の対処法」の章を確認してください。

2.5インチと3.5インチの違いとACアダプタの必要性

データ取り出しで最も多い失敗が、3.5インチHDDへの電源供給不足です。2.5インチと3.5インチのHDDでは、物理的なサイズだけでなく、動作に必要な電力が根本的に異なります。

電力要件の決定的な違い

- 2.5インチドライブ:ノートPC向けに設計されており、低消費電力です。動作電圧は5Vのみで、これはPCのUSBポートから供給される電力(USBバスパワー)で十分に賄えます。

- 3.5インチドライブ:デスクトップPC向けで高性能な分、消費電力が大きいです。電子回路用の5Vに加え、ディスクを高速回転させるモーターのために12Vの電圧が必須となります。

USB電源の限界とACアダプタの役割

標準的なUSBポートは5Vの電力しか供給できません。そのため、ACアダプタが付属しないバスパワータイプのアダプタを3.5インチHDDに接続しても、基板のLEDは点灯するかもしれませんが、モーターを動かす12Vが供給されないためディスクは回転(スピンアップ)しません。結果、PCはドライブを全く認識できず、「HDDが完全に壊れている」という誤った結論に至ってしまいます。

結論:デスクトップPCから取り出した3.5インチHDDのデータを救出する場合、必ず外部AC電源付きの変換アダプタを使用してください。

古いパソコン向けのIDE-SATA変換ケーブル

2000年代前半以前の古いPCに搭載されているHDDは、現在のSATAではなくIDE(PATA)という規格の可能性があります。IDEは幅の広いリボン状のケーブルで接続するのが特徴です。

IDEドライブからデータを取り出すには

古いIDEドライブを現代のPCに接続するには、IDE規格に対応した専用の変換アダプタが必要です。市場にはSATAとIDE(3.5インチ/2.5インチ)の両方に対応した多機能アダプタも存在します。

IDEドライブ接続時の注意点

IDEドライブには、ドライブの役割を決める「ジャンパスイッチ」という設定があります。変換アダプタに接続する際は、このスイッチを「Master(マスター)」または「Cable Select(ケーブルセレクト)」に設定するのが一般的です。また、古いドライブは物理的に劣化している可能性も高いため、接続は慎重に行い、重要なデータの場合は専門家への相談も検討しましょう。

ノートパソコンからのHDDデータ取り出し

ノートPCからのHDD取り出しは、モデルによって分解難易度が異なります。作業前には必ずPCの電源を切り、ACアダプタとバッテリーを取り外してください。

一般的な取り出し手順

- PCをシャットダウンし、ACアダプタとバッテリーを外します。

- PCの底面を確認し、HDDのアイコンが描かれた小さなカバー(サービスドア)を探します。もし無ければ、底面全体のカバーを外す必要があります。

- カバーを固定しているネジを精密ドライバーで外します。

- HDD本体が見えたら、マウンタ(金属の枠)ごと固定しているネジを外します。

- HDDをスライドさせてSATAコネクタから慎重に引き抜きます。

作業上の注意

静電気は電子部品の天敵です。作業前に金属製品に触れて身体の静電気を逃がしましょう。また、近年の薄型ノートPCでは、HDDの代わりにM.2やNVMeといった形状の異なるSSDが搭載されている場合があります。これらの接続には別の変換アダプタが必要になるため注意してください。

デスクトップからのHDDデータ取り出し

デスクトップPCは内部スペースに余裕があるため、ノートPCに比べてHDDの取り出しは比較的容易です。こちらも作業前には必ず電源を落とし、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。

一般的な取り出し手順

- PCの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。念のため、電源ボタンを一度押して内部の電気を放電させます。

- ケースのサイドパネルを開けます。通常は背面のネジ2本ほどで固定されています。

- ケース内部のドライブベイに格納されているHDDを見つけます。

- HDDに接続されているSATAデータケーブル(細いL字)とSATA電源ケーブル(幅広い)を、コネクタの根元を持ってまっすぐ引き抜きます。

- HDDをドライブベイに固定しているネジ(通常4本)を外し、HDD本体を慎重に取り出します。

取り外した3.5インチHDDは、前述の通り必ずACアダプタ付きのSATA-USB変換アダプタに接続してデータを取り出します。

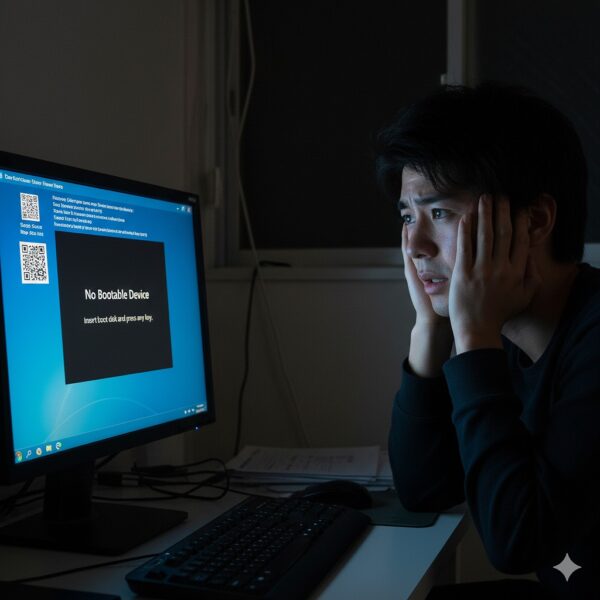

PCが起動しない場合のHDDデータ取り出し

PCが起動しない場合、最も優先すべきはOSの修復ではなく、内部データの救出です。頻繁に電源のオン・オフを繰り返すと、弱っているHDDに更なるダメージを与える可能性があります。

データ救出の基本フロー

- 電源投入を避ける:まずはPCの電源を切り、それ以上操作しないようにします。

- HDDを物理的に取り出す:上記で解説した手順に従い、PCからHDDを取り外します。

- 別のPCで読み取りを試す:取り出したHDDをSATA-USB変換アダプタで正常なPCに接続し、データが認識されるか確認します。

- バックアップを最優先:データが見える状態であれば、何よりも先に必要なファイルを別の安全な場所(正常なPCのデスクトップや別の外付けHDDなど)にコピーします。

もし異音(カチカチ音など)がする場合や、アダプタに接続しても全く認識されない場合は、物理的な故障の可能性が高いです。その際は通電を続けず、専門家への相談を検討してください。

HDDデータ取り出しケーブルで認識しない時の対処法

- HDDが認識しない時の対処法

- 「フォーマットする必要があります」は実行しない

- 取り出したHDDのデータ移行方法

- 外付けケースを使ったデータ取り出し

- 壊れたHDDのデータ取り出しとデータ復旧

- 総まとめ:HDDデータ取り出しケーブルのポイント

HDDが認識しない時の対処法

変換アダプタで接続してもHDDが認識されない場合、即座に「故障」と判断するのは早計です。以下の手順で原因を切り分けていきましょう。

体系的なチェックリスト

- 電源の確認(特に3.5インチ):ACアダプタはコンセントにしっかり刺さっていますか? HDD本体から回転音や振動がしますか? 無音・無振動の場合は電源供給ができていない可能性が高いです。

- USB接続の確認:PCの別のUSBポートに接続してみてください。電力供給が安定しているPC背面のUSBポートが推奨されます。可能であれば、別のUSBケーブルで試すのも有効です。

- 「ディスクの管理」で確認:Windowsの最重要診断ツールです。Windowsキー + Xを押し、「ディスクの管理」を選択します。

- エクスプローラーに表示されなくても、ここにドライブが表示されている場合があります。

- 「未割り当て」や「RAW」と表示されている場合は、パーティション情報やファイルシステムが破損しています。この状態で初期化やフォーマットは絶対に行わないでください。

- ドライブレター(E:など)が割り当てられていないだけなら、右クリックして「ドライブ文字とパスの変更」で割り当てれば表示されることがあります。

- 別のPCやアダプタで試す:可能であれば、別のPCに接続したり、別のアダプタを使ったりすることで、問題がHDD側にあるのかPC・アダプタ側にあるのかを切り分けられます。

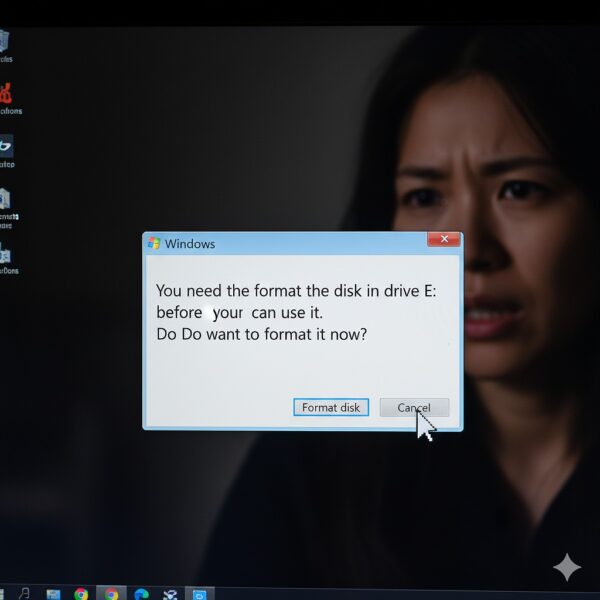

「フォーマットする必要があります」は実行しない

HDDを接続した際に、「ディスクを使用するにはフォーマットする必要があります」というメッセージが表示されることがあります。これはWindowsがドライブのファイルシステムを正常に読み取れない「RAW化」という状態を示しています。

絶対に「フォーマット」ボタンを押さないで!

このメッセージに従ってフォーマットを実行すると、データの索引情報が全て消去され、ファイルの復旧が著しく困難、あるいは不可能になります。これは論理障害の一種であり、データそのものが消えたわけではありません。絶対にフォーマットはせず、「キャンセル」を押してください。

安全な対処法

この状態になった場合、まずはデータ復旧を最優先します。EaseUS Data Recoveryなどの市販のデータ復旧ソフトを使えば、RAW化したドライブからファイルを救出できる可能性があります。復旧ソフトでデータをスキャンし、必ず別の安全なドライブにファイルを保存してください。

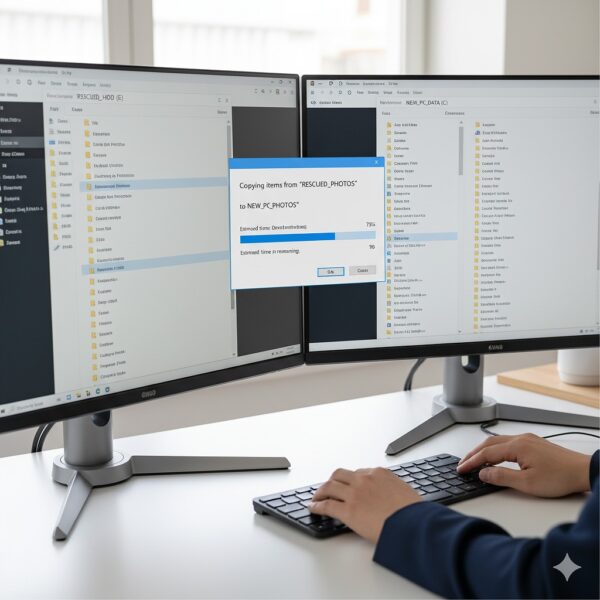

取り出したHDDのデータ移行方法

HDDが無事に認識されたら、次はデータの移行作業です。基本的なファイルのコピー&ペーストに加えて、アプリケーションの設定なども移行するためのポイントを解説します。

AppDataフォルダの重要性

メールソフトのデータやブラウザのブックマーク、各種ソフトの設定などは、通常のドキュメントフォルダではなく「AppData」という隠しフォルダに保存されています。これを移行しないと、新しい環境で設定を引き継げません。

隠しフォルダの表示とアクセス方法

- エクスプローラーを開き、上部の「表示」タブから「隠しファイル」にチェックを入れます。

- 取り出したドライブ内の

E:\Users\[古いユーザー名]\AppDataにアクセスします。 - 中にある「Local」「Roaming」といったフォルダを丸ごとコピーすることで、多くのアプリケーションデータを移行できます。

「アクセスが拒否されました」の解決法

古いPCのユーザーフォルダにアクセスしようとすると、「アクセスが拒否されました」と表示されることがよくあります。これは故障ではなく、Windowsの正常なセキュリティ機能です。以下の手順で「所有権の取得」を行えばアクセスできるようになります。

- アクセスしたいフォルダ(例:

E:\Users\[古いユーザー名])を右クリックし、「プロパティ」を選択。 - 「セキュリティ」タブ → 「詳細設定」ボタンをクリック。

- ウィンドウ上部の「所有者:」の横にある「変更」をクリック。

- 入力欄に現在ログインしている自分のユーザー名を入力し、「名前の確認」→「OK」。

- 【最重要】「サブコンテナーとオブジェクトの所有者を置き換える」に必ずチェックを入れる。

- 「適用」をクリックし、処理が終わるまで待ちます。

外付けケースを使ったデータ取り出し

SATA-USB変換アダプタは一時的なデータ取り出しに便利ですが、取り出したHDDを今後も外付けのバックアップ用ドライブとして活用したい場合は、「外付けHDDケース(エンクロージャ)」がおすすめです。

HDDを内部にしっかり固定でき、ホコリや衝撃から保護してくれます。電源に関するルールは変換アダプタと全く同じで、3.5インチHDD用のケースにはACアダプタが必須です。USB 3.0以上に対応し、冷却性能が高い(ファン付きやアルミ製など)製品を選ぶと、長期間安定して使用できます。

壊れたHDDのデータ取り出しとデータ復旧

これまで解説してきた方法は、HDDの記録面や機械部品が物理的に壊れていない「論理障害」の場合に有効です。しかし、以下のような症状が見られる場合は「物理障害」の可能性が非常に高く、自力での復旧は不可能です。

物理障害の危険なサイン

- 異音:「カチカチ」「カタカタ」という周期的な音(磁気ヘッドの異常)、「シャー」「ジー」という引きずるような音(プラッタの損傷)。

- 無音・無振動:電源を投入してもモーターが回転する音が全くしない(基板やモーターの故障)。

- 焦げた臭い:電子基板がショートして焼損している。

これらの症状があるHDDに通電を続けると、状態が急速に悪化し、データを完全に破壊してしまう危険性があります。直ちに電源を切り、絶対に自力で分解せず、専門のデータ復旧業者に相談してください。

データ復旧業者への依頼

専門業者は、ホコリを遮断した特殊な設備(クリーンルーム)内でHDDを分解し、故障した部品を交換してデータを救出します。費用は高額になりますが、大切なデータを失うリスクを考えれば唯一の選択肢です。

- 論理障害:数万円程度

- 軽度の物理障害(基板交換など):5万円~15万円程度

- 重度の物理障害(ヘッド交換など):10万円~数十万円以上

多くの業者が無料の初期診断を行っているので、まずは複数の業者に見積もりを依頼して比較検討することをおすすめします。

総まとめ:HDDデータ取り出しケーブルのポイント

- 起動しないPCからのデータ救出にはSATA-USB変換アダプタが基本

- データ移行の時間を短縮するためにUSB 3.0以上のアダプタを選ぶ

- デスクトップPCの3.5インチHDDにはACアダプタでの電源供給が必須

- ノートPCの2.5インチHDDはUSBからのバスパワーで動作することが多い

- 古いPCのIDE規格HDDには専用の変換アダプタが必要になる

- ノートPCの分解は機種差が大きいため事前にWebで手順を確認する

- データ救出の基本はHDDを取り出し別の正常なPCで読み取ること

- アダプタで認識しない場合は電源やUSBポート、管理ツールを確認する

- 「フォーマットが必要です」と表示されたら絶対に実行してはならない

- RAW化したドライブはデータ復旧ソフトでファイルを救出できる可能性がある

- 古いユーザーフォルダへのアクセスには「所有権の取得」操作が必要になる

- 取り出したHDDの再利用には保護性能が高い外付けケースが便利

- 「カチカチ」などの異音や無音は物理障害のサインで通電は危険

- 物理障害が疑われる場合は自力で対処せず専門のデータ復旧業者に相談

- データ復旧業者は無料診断で見積もりを出してくれることが多い