パソコンでゲームや動画編集、3DCG制作などをしていると、「GPUメモリの目安」が気になる場面は少なくありません。

グラフィック処理においてGPUメモリ(VRAM)は非常に重要な役割を担っており、容量が足りないと動作が重くなったり、画質を落とさなければならないこともあります。たとえばVRAM 8GB 足りないと感じた経験がある方や、8GBと16GBでどの程度の違いがあるのか知りたい方もいるかと思います。

この記事では、どの程度のGPUメモリ容量が適しているのかを用途別に整理しながら、メモリとGPU どちらを優先すべきかといった悩みにも触れていきます。また、メモリの確認方法や、メモリが不足しているときの対策、メモリ 増やす前に確認すべきポイントも丁寧に解説しています。ぜひ参考にしていってください。

-

用途に合ったGPUメモリ容量の選び方

-

8GBと16GBのグラボの性能差

-

VRAM不足時の症状と対処方法

-

GPUメモリの確認方法や設定の見直し方

GPUのメモリの目安は?(用途別)

-

用途別にみたGPUのメモリの必要目安は?

-

8GBと16GBの違いはどのくらい?

-

VRAMが足りない場合の症状

-

GPU専用メモリと共有メモリの違い

-

クロックの基本知識

用途別にみたGPUのメモリの必要目安は?

GPUメモリの必要な容量は、パソコンで行う作業の内容によって大きく左右されます。軽作業から高負荷なクリエイティブワークまで、求められる性能にはかなりの差があるため、自分の使い方に合った容量を選ぶことがとても重要です。もし用途に対してGPUメモリが不足していると、動作が不安定になったり、ゲームがカクついたり、画質を下げなければまともに使えないといった問題が発生します。また、必要以上に大きすぎる容量を選んでしまうと、コストが無駄になることもあるため、適切な目安を把握しておくことが大切です。

以下は、代表的な用途に応じたGPUメモリの推奨容量をまとめた一覧です。

| 用途 | 推奨GPUメモリ容量の目安 |

|---|---|

| Web閲覧・動画視聴・事務作業 | 2GB~4GB |

| フルHDゲーム | 6GB~8GB |

| 4Kゲーム・VR | 12GB~16GB以上 |

| 動画編集(4K)・3DCAD | 16GB~24GB以上 |

| AI開発・科学シミュレーション | 24GB~48GB |

上記の目安はあくまで参考ですが、パソコンで扱うコンテンツが重くなるにつれて、必要とされるGPUメモリも増加する傾向があります。

ポイントとして知っておきたいこと:

-

Web閲覧やメール作成、YouTube視聴など、日常的な作業を中心に使う場合は、2GB〜4GB程度のVRAMがあれば問題ありません。

-

フルHDでゲームをプレイするなら、最低でも6GB以上を確保したいところです。近年のゲームはグラフィックが進化しており、8GB以上を推奨するタイトルも増えています。

-

4K解像度でゲームをしたい場合や、VR環境に対応させたい場合は、12GB~16GB以上のメモリが必要です。高解像度ではテクスチャや描画負荷が重くなるため、より多くのGPUメモリが求められます。

-

動画編集や3D CADといったクリエイティブ用途では、16GB以上が標準になってきています。特に4K動画や複雑な3Dモデルを扱う場合、24GB程度あっても不足を感じることがあります。

-

AI開発や科学技術系のシミュレーションなど、GPUを酷使する用途では、24GB~48GBといった超大容量のVRAMが必要になることも珍しくありません。

このように、自分の使用目的に対して適切なGPUメモリを選ぶことは、快適なPC環境を構築する上で非常に重要です。無理に高性能なものを選ぶ必要はありませんが、余裕を持ったスペックを確保することで、ソフトのアップデートや新しいゲームへの対応にも安心して臨めます。結果的に長期的な満足度にもつながるため、予算とのバランスを考慮しつつ、用途に応じたGPU選びを心がけましょう。

8GBと16GBでパフォーマンスはどのくらい違う?

GPUメモリが8GBか16GBかで、どのくらい違いが出るのか気になる方も多いと思います。一言で言えば「処理の重さ」と「画質設定」によって体感できる差があるかどうかが変わってきます。

主な違いの比較表

| 項目 | 8GB | 16GB |

|---|---|---|

| フルHDゲーム | 十分対応できる | 余裕あり |

| 4Kゲーム | 設定を落とせば動作可 | 高画質設定でも安定 |

| 最新ゲームタイトル | カツカツになることもある | 快適に動作する場面が多い |

| 動画編集・3Dレンダリング | 軽めなら対応可 | 重い素材や高解像度に向いている |

| 将来性 | やや心配 | 長く使える可能性が高い |

8GBのグラボはコストパフォーマンスが良く、フルHDゲームや一般的な用途であれば必要十分です。ただし、4Kやレイトレーシングなど、高度な映像処理が必要になる場面では、メモリが足りず、動作が不安定になる可能性があります。

16GBあれば、WQHD〜4Kの高画質設定でも安定しやすく、複数アプリを並行して使うような使い方にも対応しやすくなります。価格は上がりますが、ゲームだけでなくクリエイティブ作業にも幅広く使えるのがメリットです。

VRAMが足りない場合の症状

GPUメモリ(VRAM)が足りないと、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。突然パソコンが重くなったり、ゲームの映像が崩れるような症状が出たら、まずVRAMの不足を疑いましょう。

よくある症状:

-

映像のカクつき(フレームレート低下)

-

テクスチャの読み込みが遅い or 荒い

-

ゲームの途中でブラックアウト

-

GPU使用率が上がっていないのに動作が重い

-

全体的なPCの動作も遅くなる

これらの症状が起きる理由は、GPUメモリが映像データを処理しきれず、代わりにメインメモリを使おうとするからです。しかし、メインメモリはGPUよりも処理が遅いため、結果的に描画速度や安定性が低下してしまいます。

一時的な対処法としては、

-

グラフィック設定を下げる(解像度・影・エフェクトなど)

-

不要なアプリケーションを終了する

-

ゲームをウィンドウモードにする

などが挙げられます。長期的には、より多くのVRAMを搭載したグラボに切り替えるのが確実な解決策です。

GPU専用メモリと共有メモリの違い

GPUが使うメモリには「専用メモリ」と「共有メモリ」の2種類が存在します。どちらも映像処理に関係していますが、構造や性能が異なるため、しっかり理解しておきましょう。

2つのメモリの違い

| 種類 | 特徴 | 主な搭載環境 |

|---|---|---|

| 専用メモリ | GPU専用に設計された高速メモリ(VRAM) | グラフィックボード搭載PC |

| 共有メモリ | メインメモリの一部をGPUが使う形式 | ノートPC、内蔵GPU搭載PC |

専用メモリは、グラボに物理的に搭載されている高速メモリで、ゲームや映像編集といった処理負荷の高い作業に強いです。専用設計なので、データ転送速度も非常に速く、安定したパフォーマンスを出せます。

一方、共有メモリは、パソコン全体のメモリ(RAM)をGPUと共有する形で使います。コストを抑えられる反面、処理速度や容量の面で限界があります。オフィス作業や動画視聴など軽い用途であれば問題ありませんが、ゲームや映像制作には不向きです。

もし自分のパソコンがどちらかを知りたい場合は、タスクマネージャーやシステム情報ツールから確認できます。

クロックの基本知識

GPUメモリクロックは、GPUとメモリの間でデータをやり取りする「速さ」を示す指標です。クロックが高いほど一秒間に扱えるデータ量が多くなり、処理能力の向上につながります。

用語の整理:

-

メモリクロック:データの転送速度(MHzやGbpsで表示)

-

メモリ帯域幅:データの送受信可能な最大容量(GB/s)

たとえば、同じ8GBのGPUメモリを搭載していても、メモリクロックや帯域幅が異なるだけで、処理速度には大きな差が生まれることがあります。

参考例(2製品の比較)

| 製品名 | メモリクロック | メモリ帯域幅 |

| RTX 4060 Ti 8GB | 18Gbps | 288GB/s |

| RTX 4070 12GB | 21Gbps | 504GB/s |

このように、帯域幅が広いほど大量のデータを一度に処理できるため、特に高解像度のゲームや動画編集ではパフォーマンスに差が出やすくなります。

ただし、クロックが高ければいいというわけではありません。発熱や消費電力が増えるため、冷却性能や電源ユニットとのバランスも重要です。また、実際のゲームでは、GPU全体の設計が性能を左右するため、クロック数値だけに注目しすぎないようにしましょう。

GPUのメモリの目安と選び方

-

メモリを増やす前に確認すべきこと

-

GPUメモリの確認方法

-

クロックを下げる方法

-

メモリとGPU どちらが優先?

-

GPUメモリの選び方

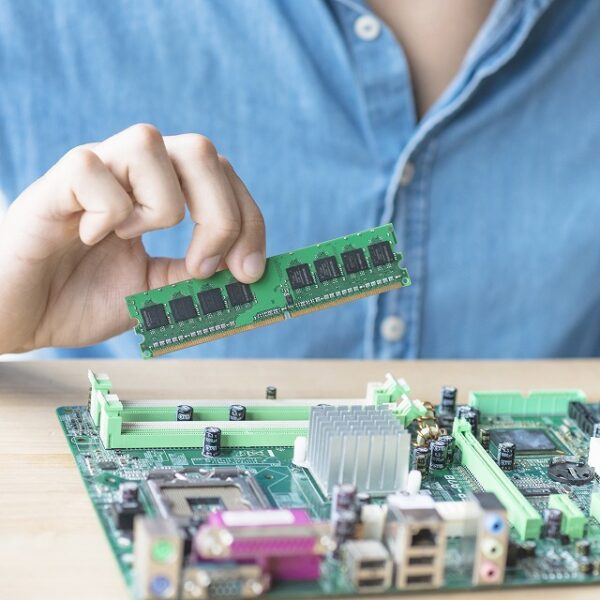

メモリを増やす前に確認すべきこと

パソコンの動作が遅い、ゲームがカクカクする、動画編集ソフトが不安定と感じたとき、「メモリを増やせば解決するかも」と考える人は多いかもしれません。ですが、やみくもにメモリを増設する前に、まずは確認しておくべきポイントがいくつかあります。無駄な出費を防ぐためにも、増設前のチェックはとても大切です。

まず最初に確認したいのは「現在の使用率」です。Windowsの場合はタスクマネージャーを使えば、どれだけメモリが使われているか一目で確認できます。使用率が常に80%以上を超えているなら、確かに増設は有効です。しかし、まだ余裕がある場合は、別の原因が潜んでいる可能性もあります。

次に「用途に対してメモリが足りているか」を見直しましょう。たとえば、4Kの動画編集や3D CADなどの作業を行っている場合、16GB〜32GB以上のメモリが必要になることがあります。一方、ネット閲覧や動画視聴などの軽作業なら、8GBでも十分対応できます。用途と必要容量がマッチしているかを見極めることが重要です。

また、GPUメモリがボトルネックになっている可能性もあります。特にゲームや映像編集では、CPUやメインメモリよりも、GPUやそのVRAMが重要になる場面が増えています。グラボが古かったり、VRAM容量が少なすぎると、いくらメインメモリを増やしても根本的な解決にはなりません。

加えて、現在のPCがそもそもメモリの増設に対応しているかどうかも要チェックです。ノートPCでは増設不可の機種もありますし、デスクトップでもマザーボードのスロット数や最大容量に制限があります。製品の仕様書を事前に確認することをおすすめします。

GPUメモリの確認方法

自分のパソコンにどれだけのGPUメモリ(VRAM)が搭載されているのか、あるいは今どれくらい使っているのかを知ることは、パフォーマンスを見極めたり、ソフトの不調の原因を探るうえでとても役立ちます。特に、ゲーム中にカクつきが起きたり、動画編集で動作が不安定になる場合は、GPUメモリの使用量を確認することで原因を把握できることがあります。

Windowsユーザーであれば、確認方法はとても簡単です。以下の手順でタスクマネージャーを開いてみましょう。

-

キーボードの「Ctrl + Shift + Esc」を押してタスクマネージャーを起動

-

「パフォーマンス」タブをクリック

-

左側のリストから「GPU」を選択

-

右下にある「専用GPUメモリ」や「共有GPUメモリ」の数値を確認

この画面では、現在のGPUメモリ使用量と、合計の容量がリアルタイムで表示されます。

より専門的に知りたい場合は、NVIDIA製GPUを使っている方であれば「nvidia-smi」というコマンドラインツールも便利です。このツールを使えば、GPUごとの詳細なメモリ使用量、温度、使用中プロセスなども一覧で表示できます。

また、クリエイティブ系ソフトやCADなどを使っている方は、ソフト側に組み込まれている「GPU情報」メニューから直接VRAMの使用状況を確認できることもあります。

このように、GPUメモリの確認は難しい作業ではなく、今すぐにでもできる便利なチェック項目です。

クロックを下げる方法

GPUメモリのクロックを下げることで、発熱や消費電力を抑えられる場合があります。特に、ファンがうるさい、熱がこもりやすい、電源に不安があるといった環境では、クロックを調整することで全体的な安定性を高める効果が期待できます。

まず前提として、クロックとはメモリの動作速度のことです。高いクロックで動作するほどデータの処理速度が上がりますが、そのぶん熱や消費電力も増えます。

クロックを下げる方法としては、専用のユーティリティソフトを使うのが一般的です。NVIDIAユーザーであれば「MSI Afterburner」や「EVGA Precision X1」などが代表的です。

基本的な手順:

-

ソフトをインストールして起動

-

メモリクロックのスライダーを少し下げる(例:-100MHz)

-

適用ボタンを押して変更を保存

-

ストレステストで安定性を確認

注意点として、クロックを下げすぎると逆にパフォーマンスが落ちすぎてしまうことがあります。バランスが大切なので、少しずつ試しながら調整するのが安全です。

また、すべてのグラフィックボードでクロック変更が可能なわけではありません。BIOSロックがかかっているモデルでは変更できない場合もあります。

目的が「静音化」や「安定化」であるなら、メモリクロックを少し抑えるのは一つの有効な手段です。性能と快適性のバランスを取りながら、自分の環境に合った設定を探してみましょう。

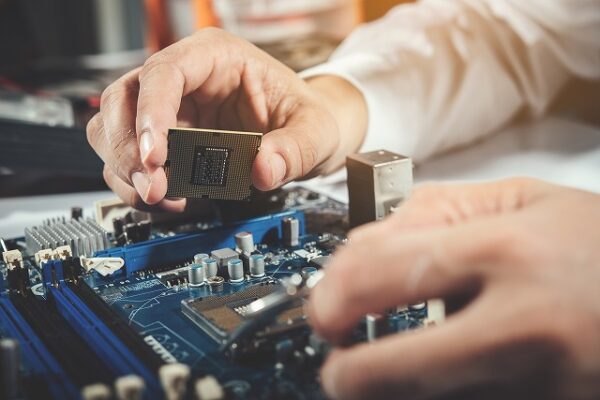

メモリとGPU どちらが優先?

パソコンの性能を向上させたいとき、「メモリを増やすべきか、それともGPUをアップグレードすべきか」と悩む方は少なくありません。この判断は、パソコンをどう使うかによって答えが変わってきます。

もし用途がゲームや動画編集、3Dモデリングなど、グラフィック処理が多い作業であれば、GPUのアップグレードが優先されます。GPUは画像や映像の処理を専門に行うパーツで、その性能が高いほどスムーズな映像出力が可能になります。

一方で、Web閲覧、オフィス作業、プログラミングなどが中心であれば、メモリ(RAM)を増やす方が効果的です。複数のアプリを同時に使う場合や、大量のタブを開いて作業する場合は、メモリ不足による遅延が起きやすいためです。

以下に用途別の優先順位をまとめました。

| 主な用途 | 優先すべきパーツ |

|---|---|

| フルHDゲーム | GPU |

| 動画編集(4K) | GPU + メモリ |

| Web・事務作業 | メモリ |

| 軽いゲーム(2Dなど) | メモリ |

| 3Dモデリング/CAD | GPU |

このように、作業内容をもとにどちらを優先すべきか判断するのが正解です。予算が限られている場合は、どちらか一方だけでもしっかりアップグレードすることで、使用感が大きく改善されることがあります。

GPUメモリの選び方

GPUメモリを選ぶときは、「容量が多ければよい」と思いがちですが、実際にはそれだけでは不十分です。自分の使い方に合ったメモリ容量、メモリ規格、帯域幅なども含めて総合的に判断する必要があります。

まず基本となるのが「用途に合った容量選び」です。以下は目安です:

-

軽作業(ネット、事務など):2GB〜4GB

-

フルHDゲーム:6GB〜8GB

-

4Kゲーム、VR:12GB〜16GB以上

-

動画編集、3D設計など:16GB〜24GB以上

-

AI開発、科学シミュレーション:24GB〜48GB

次に、メモリ規格もチェックポイントです。GDDR6やGDDR6Xといった新しい規格の方が、転送速度が速く、最新ゲームにも対応しやすくなっています。また、帯域幅(メモリバス × クロック速度)も性能を左右する要素です。

さらに、メモリ容量が同じでも、GPUそのものの性能が低ければ十分に活用できない場合もあります。バランスよくスペックが整っているモデルを選ぶことが重要です。

最後に、将来性も考慮しましょう。最近のゲームやアプリは年々重くなってきているため、現時点で必要な容量より少し多めに見積もっておくと、数年先まで快適に使える可能性が高くなります。

自分の用途と予算に合わせて、「今使うにはこれで足りるか」「あと何年このスペックでやっていけそうか」という視点でGPUメモリを選ぶと、失敗しにくくなります。

GPUのメモリの目安まとめ

-

軽作業なら2GB〜4GBのGPUメモリで十分

-

フルHDゲームには6GB〜8GBを推奨

-

4KゲームやVRでは12GB〜16GB以上が必要

-

動画編集や3DCADには16GB〜24GB以上が快適

-

AIや科学技術系用途では24GB〜48GBが現実的

-

8GBと16GBの差は高解像度や重い作業で顕著になる

-

VRAMが不足するとカクつきや表示の乱れが起きやすい

-

GPU専用メモリは速度と安定性に優れる

-

共有メモリはコストを抑えたい軽用途向け

-

メモリクロックと帯域幅はGPU性能に影響を与える

-

クロックを下げれば静音・省電力に効果がある

-

メモリを増やす前に現在の使用率を確認すべき

-

GPUメモリの使用量はタスクマネージャー等で確認可能

-

GPUとメモリのどちらを優先するかは用途によって異なる

-

GPUメモリ選びは容量・規格・将来性のバランスが重要