「GPUの寿命って、一体どれくらいなんだろう?」 パソコンでゲームを楽しんだり、動画編集をしたりする人なら、一度はこんな疑問を抱いたことがあるかもしれません。「GPUの寿命は10年」なんて話も聞くけど、ホントのところはどうなのでしょうか。

この記事では、「GPU 寿命」と検索しているあなたの疑問にトコトンお答えします。

GPUが壊れる原因やその兆候、寿命を縮めてしまう使い方、例えばゲーミングPCをつけっぱなしにすることや、仮想通貨のマイニングが与える影響についても詳しく解説。GPUの温度や使用率といった負荷が、どれだけ寿命に関わっているのかも明らかにします。

さらに、スペック不足による性能低下という「もう一つの寿命」や、ノートパソコンのGPU寿命、気になる中古GPUの実態にも触れていきます。寿命の確認や診断方法から、掃除やサーマルグリスの塗り替えといった寿命を伸ばすための具体的な対策、そして最適なGPUの交換時期や買い替えの目安まで、GPUに関する寿命の全てを網羅した内容です。

この記事を読めば、あなたのGPUとより長く、快適に付き合っていくための知識がきっと手に入ります。

-

GPUの平均的な寿命と、10年使えるのは本当か?

-

GPUが壊れる原因や、寿命が近いときに見られる症状や兆候を理解できる

-

温度管理や掃除など、GPUの寿命を延ばすための具体的な方法がわかる

-

スペック不足による性能低下や、最適な交換時期の目安がわかる

GPUの寿命はどれくらい?基本的な知識と劣化のサイン

-

GPUの寿命は10年ってホント?平均的な使用期間

-

GPUが壊れる原因と寿命が近いときの症状や兆候

-

GPUの寿命を縮める使い方とは?避けるべきこと

-

スペック不足による性能低下も寿命の一つ

-

GPUの温度・使用率・負荷が寿命に与える影響

-

GPUの寿命を確認する診断方法はある?

GPUの寿命は10年ってホント?平均的な使用期間

「GPUの寿命は10年持つ」という話、聞いたことがあるかもしれませんが、これは「使い方次第では可能」という条件付きの答えになります。多くのGPUの平均的な物理的寿命は、一般的に3年~5年程度と考えるのが現実的です。

なぜなら、GPU、つまりグラフィックボードは、GPUチップだけでなく、ビデオメモリやコンデンサ、冷却ファンといった非常に多くの電子部品の集合体だからです。CPUが単体の部品であるのと比べて、グラボはそれ自体が「小さなパソコン」のような構造をしています。部品点数が多ければ多いほど、どこか一つが故障するリスクは自然と高まります。

例えば、毎日何時間も最新の重たいゲームをプレイするようなヘビーユーザーであれば、GPUにかかる負荷は非常に大きく、2~3年で不具合が出てくることもあります。一方で、週末に少し動画を見る程度のライトな使い方であれば、発熱も少なく済むため、5年以上、場合によっては10年近く問題なく使えるケースも十分にあり得ます。実際に「12年使っているけど壊れていない」という声もあるくらいです。

このように、GPUの寿命は使用頻度や負荷の大きさ、そして後述するメンテナンスの有無によって大きく変わるため、「何年」と一概に断言するのは難しいのです。

GPUが壊れる原因と寿命が近いときの症状や兆候

GPUが壊れてしまう最大の原因は、ずばり「熱」です。パソコンのパーツはどれも熱に弱いですが、特に高い性能を求められるGPUは消費電力も大きく、その分、発熱も激しくなります。この熱が、GPUを構成する様々な部品を少しずつ劣化させていくのです。

具体的には、高温状態が続くことで、GPUチップと基板をつなぐ「はんだ」に微小な亀裂が入る「はんだクラック」や、基板上にあるコンデンサという部品が劣化して膨らんだり液漏れを起こしたりします。これらが故障の主な引き金となります。

では、GPUの寿命が近づくと、どのような症状や兆候が現れるのでしょうか。代表的なものをいくつか紹介します。

| 症状・兆候の例 | 具体的な内容 |

|---|---|

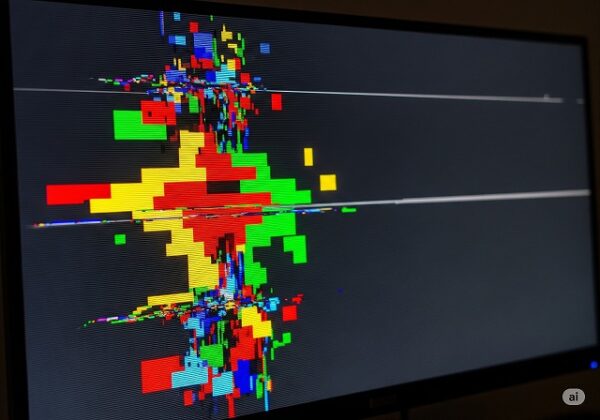

| 画面の乱れ | 画面にカラフルなノイズやブロック状の乱れ(アーティファクト)が表示される |

| 突然のフリーズ・再起動 | ゲームや動画の再生中に突然PCが固まったり、勝手に再起動したりする |

| アプリケーションの強制終了 | グラフィックを多用するゲームやソフトが頻繁にクラッシュする |

| PCの起動不良 | 電源を入れても画面が真っ暗なままだったり、起動に異常に時間がかかったりする |

| ファンの異音 | 冷却ファンから「カラカラ」「ブーン」といった普段しない音が聞こえる |

これらの症状が一つでも見られたら、それはGPUからのSOSサインかもしれません。もちろん、ドライバーの不具合など他の原因も考えられますが、GPUの物理的な寿命が近づいている可能性を疑うべきでしょう。

GPUの寿命を縮める使い方とは?避けるべきこと

GPUをできるだけ長く使いたいなら、その寿命を縮めてしまう使い方を避けることが大切です。GPUにとって最も過酷なのは、高温・高負荷の状態が長時間続くことです。これを引き起こす使い方を具体的に見ていきましょう。

一つ目は、過度なオーバークロックです。オーバークロックとは、メーカーが定めた動作クロック周波数(性能の指標の一つ)を意図的に引き上げて、性能をアップさせる行為です。性能が上がる代わりに消費電力と発熱が大幅に増加するため、GPUの各部品に大きなストレスがかかり、寿命を確実に縮める原因となります。性能を求める気持ちもわかりますが、常用するのは避けた方が賢明です。

二つ目は、劣悪な冷却環境での使用です。例えば、PCケースの内部にホコリがびっしり詰まっていたり、壁際にPCをぴったりつけて空気の流れを妨げていたりする状態です。これではGPUから発生した熱がケース内にこもってしまい、常に高温にさらされることになります。特に夏場、エアコンのない部屋で高負荷なゲームをプレイするのは、GPUにとって拷問に近い行為と言えるでしょう。

他にも、マイニングのように24時間365日、GPUをフル稼働させ続けるような使い方は、言うまでもなく寿命を著しく縮めます。自分のGPUを大切にしたいなら、こうした使い方を避ける意識が重要です。

スペック不足による性能低下も寿命の一つ

GPUの寿命には、物理的に壊れてしまう「物理的寿命」の他に、もう一つ重要な「スペック的な寿命」という考え方があります。これは、GPU自体はまだ動くけれど、性能が時代の要求に追いつかなくなり、快適に使えなくなってしまう状態のことです。

パソコンの世界、特にゲーム業界の技術進歩は非常に速いです。毎年、より美しく、よりリアルなグラフィックのゲームが登場し、それらを快適に動かすためには、より高い性能のGPUが必要になります。

例えば、5年前に「ハイスペック」と言われたGPUを使っていても、最新のゲームを最高設定で遊ぼうとすると、画面がカクカクしてまともにプレイできない、といった事態が起こります。これが「スペック不足」であり、性能面での寿命を迎えたと言える状態です。

もちろん、ゲームの画質設定を下げたり、解像度を落としたりすれば、まだ遊ぶことは可能です。しかし、「このゲームをこの画質で楽しみたい」という目的が達成できなくなった時が、そのGPUのスペック的な寿命と言えるでしょう。物理的に壊れていなくても、多くの人が大体3~5年でこの「スペック的な寿命」を感じ始め、新しいGPUへの買い替えを検討することになります。

GPUの温度・使用率・負荷が寿命に与える影響

GPUの寿命を語る上で、「温度」「使用率」「負荷」という3つの要素は切っても切れない関係にあります。これらが高い状態で維持されると、GPUの寿命に直接的な悪影響を与えます。

まず、負荷がかかるとGPUの使用率が上がります。例えば、高画質なゲームをプレイすると、GPUは膨大な計算処理を求められるため、使用率は100%に近くなります。そして、使用率が上がると、それに比例して消費電力が増え、結果としてGPUの温度が上昇します。この「高負荷 → 高使用率 → 温度上昇」という流れが、GPUの劣化を促進するのです。

一般的に、GPUの温度はアイドル時(PCを起動しているだけで特に何もしていない状態)で30℃~50℃、ゲームなどの高負荷時で60℃~85℃あたりが正常な範囲とされています。もし、常に90℃を超えるような状態が続くのであれば、それは危険なサインです。冷却が追いついておらず、GPUが悲鳴を上げている証拠です。

このような状態を放置すると、前述したはんだクラックやコンデンサの劣化といった物理的な故障に直結します。「MSI Afterburner」のような無料のモニタリングソフトを使えば、現在のGPUの温度や使用率を簡単に確認できます。自分のGPUがどれくらいの温度で動いているのかを把握し、高温状態が続いていないかチェックする習慣をつけることが、寿命を管理する上で非常に大切です。

GPUの寿命を確認する診断方法はある?

「自分のGPUの寿命、あとどれくらい残っているんだろう?」と気になりますよね。残念ながら、スマートフォンのバッテリーのように「寿命は残り〇〇%です」と明確に診断する方法は存在しません。物理的な部品の劣化具合をソフトウェアで正確に測定することは、非常に困難だからです。

しかし、GPUの「健康状態」をある程度チェックし、問題がないかを確認するための方法はあります。それが、ベンチマークソフトを使った「ストレステスト」です。これは、GPUに意図的に高い負荷をかけ続け、その状態で安定して動作するかを確認するテストです。人間で言えば、負荷をかけた心電図検査のようなものですね。

代表的なソフトには「3DMark」や「FurMark」などがあります。これらのソフトを実行し、数十分から数時間、GPUに高い負荷をかけ続けます。このテスト中に、以下のような症状が出なければ、とりあえずは「健康」と判断できます。

-

画面にノイズや表示の乱れが出ない

-

PCがフリーズしたり、突然再起動したりしない

-

温度が危険な領域(95℃以上など)まで上昇し続けない

もし、テスト中にこれらの異常が発生した場合は、GPUに何らかの問題を抱えている可能性が高いと言えます。ただし、これはあくまで「不調のサインを見つける」ためのものであり、寿命を確定させる診断ではありません。一つの目安として活用するのが良いでしょう。

GPUの寿命を延ばすための具体的な対策と知識

-

GPUの寿命を伸ばす方法と効果的な対策

-

定期的な掃除とサーマルグリスの塗り替えは必要?

-

ゲーミングPCのつけっぱなしはGPUの寿命を縮める?

-

GPUの交換時期は?買い替えの目安を知ろう

-

中古GPUの寿命は?購入時の注意点

-

マイニングがGPUの寿命に与える影響とは

-

ノートパソコンに搭載されたGPUの寿命について

GPUの寿命を伸ばす方法と効果的な対策

GPUの寿命を少しでも延ばすためには、日々のちょっとした心がけが大切です。その基本は、とにかく「しっかり冷やしてあげること」と「ホコリを避けること」の2点に尽きます。

まず最も効果的なのが、PCケース内の空気の流れ(エアフロー)を良くすることです。PCは、ケースの前面や底面から冷たい空気を吸い込み、背面や天面から温かい空気を排出することで内部を冷やしています。この空気の流れがスムーズになるよう、ケーブル類をきれいにまとめたり、ケースファンを追加・交換したりするだけでも、GPUの温度は数度下がることがあります。

また、PCを設置する場所も重要です。壁にぴったりつけたり、棚の中に押し込んだりすると、排熱がうまくいかず熱がこもってしまいます。PCの周りには、少なくとも10cm以上のスペースを空けるようにしましょう。そして、見落としがちですが、室温の管理も非常に大切です。特に夏場は、エアコンを使って部屋自体を涼しく保つことが、結果的にGPUの寿命を延ばすことにつながります。

少し上級者向けですが、GPUの「低電圧化」という設定も有効です。これは、性能をほとんど落とさずに、GPUにかかる電圧だけを少し下げる設定のこと。電圧が下がれば消費電力と発熱も抑えられるため、GPUへの負担を軽減できます。

定期的な掃除とサーマルグリスの塗り替えは必要?

GPUを長持ちさせるためのメンテナンスとしてよく話題に上がるのが、「掃除」と「サーマルグリスの塗り替え」です。これらは本当に必要なのでしょうか。

結論から言うと、定期的な掃除は「必須」です。PC内部、特にGPUの冷却ファンやヒートシンク(金属のギザギザした部分)にホコリが溜まると、冷却性能が著しく低下します。ファンがうまく回らなくなったり、熱がうまく逃げなくなったりして、GPUの温度が上昇しやすくなるのです。半年に1回、あるいは少なくとも1年に1回はPCのケースを開け、エアダスターなどを使ってホコリを吹き飛ばしてあげましょう。これだけで冷却効果は大きく改善します。

一方、サーマルグリスの塗り替えは、少し慎重に考える必要があります。サーマルグリスとは、GPUチップとヒートシンクの間に塗られている、熱を伝えやすくするためのペースト状のものです。これは時間と共に劣化して硬くなり、熱伝導率が落ちてしまいます。しかし、塗り替えのためにはGPUを一度分解する必要があり、これは保証の対象外になる上、パーツを破損させてしまうリスクも伴います。

そのため、保証期間が切れた後で、「最近、掃除をしてもGPUの温度が高いままだな」と感じたタイミングで検討するのが良いでしょう。自信がない場合は、無理せずパソコンショップなどの専門業者に依頼することをおすすめします。

パソコンのパフォーマンスを最大限に引き出すために、冷却対策は欠かせない要素のひとつです。なかでも見落とされがちなのが、GPU サーマル グリスの存在です。この記事では「GPU グリス おすすめ」と検索している方に向けて、冷却性能を高めるため[…]

ゲーミングPCのつけっぱなしはGPUの寿命を縮める?

「PCの電源はこまめに切るべきか、それともつけっぱなしの方がいいのか」という議論は昔からありますが、GPUの寿命という観点から見るとどうでしょうか。

一概にどちらが良いとは言えませんが、重要なのは「つけっぱなしで何をしているか」です。もし、PCを起動しているだけで何も操作していないアイドル状態や、消費電力の低いスリープ状態であれば、GPUへの負荷や発熱はごくわずかです。この場合、つけっぱなしが直接的に寿命を大きく縮めることは考えにくいでしょう。

むしろ、電源のオン・オフを頻繁に繰り返す方が、パーツに瞬間的な電気的ストレス(突入電流)がかかるため、良くないという意見もあります。

問題となるのは、つけっぱなしの状態でGPUに高い負荷をかけ続ける使い方です。例えば、席を離れている間もゲームを起動したままにしたり、動画のエンコードをさせ続けたり、ましてやマイニングを行ったりする場合です。これは単純にGPUの稼働時間が長くなるため、その分だけ劣化が進み、寿命を縮めることになります。

結論として、数時間程度の離席であればスリープ機能を活用し、夜間や長時間使わない時はシャットダウンする、という使い分けが、GPUにとっても電気代にとっても最も優しい選択と言えるでしょう。

GPUの交換時期は?買い替えの目安を知ろう

GPUの交換や買い替えを考えるタイミングは、大きく分けて2つあります。一つは「物理的に故障した、またはその兆候が見られる時」、もう一つは「性能に不満を感じ始めた時」です。

前者の「物理的な故障」が起きた場合は、迷う余地はありません。画面にノイズが走る、PCが起動しないといった明確な異常が出ているなら、すぐに交換を検討すべきです。そのまま使い続けると、他のパーツにも悪影響を及ぼす可能性があります。

難しいのは後者の「性能に不満を感じ始めた時」です。これは人によって基準が異なりますが、一番わかりやすい目安は「自分が遊びたいゲームが、快適に動作しなくなった時」でしょう。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

-

新作ゲームの推奨スペックに、自分のGPUが満たなくなった

-

これまで快適に遊べていたゲームが、アップデートで重くなりカクつくようになった

-

画質設定をかなり下げないと、スムーズにプレイできなくなった

-

4Kモニターを買ったのに、ゲームを4K解像度で動かせない

このような「スペック不足」を感じ始めたら、それが買い替えのサインです。多くの人は、大体3年~5年のサイクルでこのタイミングを迎えることが多いようです。自分のプレイスタイルや満足度と照らし合わせながら、最適な交換時期を見極めましょう。

中古GPUの寿命は?購入時の注意点

新品のGPUは高価なため、少しでもコストを抑えようと中古品に目を向ける人もいるかもしれません。しかし、中古GPUの購入は、大きなリスクを伴う「ギャンブル」であると理解しておく必要があります。

最大の問題は、「そのGPUが以前、どのような環境で使われていたかが全くわからない」という点です。見た目は綺麗でも、実はマイニングで24時間酷使されていたり、過度なオーバークロックで無茶な使い方をされていたりする可能性が十分にあります。そうしたGPUは、内部の部品が深刻なダメージを負っており、購入してすぐに壊れてしまう、つまり「寿命が尽きている」ケースも少なくありません。

特にフリマアプリなどで個人から購入する場合は注意が必要です。「マイニング未使用」「動作確認済み」と書かれていても、それを証明するすべはありません。

もしどうしても中古で探したいのであれば、せめてPCパーツ専門店などが販売している、保証付きの中古品を選ぶようにしましょう。保証があれば、万が一すぐに故障しても交換や返金に応じてもらえます。

とはいえ、GPUはPCパーツの中でも特に故障しやすい部品の一つです。長く安心して使いたいのであれば、多少価格は高くても、新品を購入するのが最も賢明な選択と言えるでしょう。

マイニングがGPUの寿命に与える影響とは

「マイニング」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これはビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)の取引を承認する作業のことで、その計算にGPUの性能が非常に適しているため、一時期、大量のGPUがマイニングに利用されていました。

このマイニングという行為は、GPUの寿命に致命的な影響を与えます。なぜなら、マイニングは24時間365日、GPUの使用率をほぼ100%に保ったままフル稼働させ続ける、非常に過酷な使い方だからです。

通常、ゲームで遊ぶ場合でも、GPUが100%の負荷で動き続ける時間は限られています。しかしマイニングでは、その状態が延々と続きます。これは、常にエンジン全開で走り続けるマラソンのようなもので、GPUを構成するメモリや電源回路、そして冷却ファンといったあらゆる部品に甚大な負荷がかかり、熱による劣化が急速に進みます。

その結果、通常の使い方なら数年は持つはずのGPUが、マイニング用途では1~2年で寿命を迎えてしまうことも珍しくありません。中古市場で「マイニング上がり」のGPUが安く出回っていることがありますが、これらは既に寿命が尽きる寸前の状態である可能性が非常に高いのです。安さに釣られて手を出すと、すぐに壊れて「安物買いの銭失い」になるリスクがあることを、強く認識しておく必要があります。

ノートパソコンに搭載されたGPUの寿命について

ゲーミングノートPCの普及により、ノートパソコンでゲームを楽しむ人も増えてきました。しかし、ノートパソコンに搭載されているGPUの寿命は、基本的にデスクトップPCのものより短い傾向にあります。

その最大の理由は、冷却性能の限界です。ノートパソコンは、その薄くコンパクトな筐体の中に全てのパーツを詰め込んでいるため、どうしても内部のスペースに余裕がありません。空気の流れも悪くなりがちで、デスクトップPCのように大型の冷却ファンやヒートシンクを搭載することもできません。

そのため、同じ性能のGPUであっても、ノートパソコンに搭載されているものはデスクトップPCに比べて高温になりやすく、熱による部品の劣化が進みやすいのです。

また、もう一つの大きな違いは、パーツの交換がほぼ不可能であるという点です。デスクトップPCであれば、GPUが故障したりスペック不足になったりすれば、新しいものに交換できます。しかし、ノートパソコンのGPUはマザーボードに直接はんだ付けされていることがほとんどで、個人での交換はまず不可能です。つまり、「GPUの寿命=パソコン本体の寿命」に直結してしまうのです。

これらの理由から、ノートパソコンのGPUはより丁寧な扱いが求められます。冷却台を使って排熱を補助したり、定期的に内部のホコリを清掃したりと、デスクトップPC以上に熱対策を意識することが、寿命を延ばす鍵となります。

GPUの寿命に関する重要ポイント総まとめ

-

GPUの物理的な寿命は、一般的に3~5年が目安である

-

使い方や環境次第では5年以上、稀に10年持つこともある

-

CPUと違い、GPUは多くの部品で構成されるため故障リスクが高い

-

GPU故障の最大の原因は「熱」による電子部品の劣化

-

画面の乱れ、フリーズ、クラッシュは寿命が近い危険な兆候

-

スペック不足による「性能的な寿命」も買い替えの大きな理由となる

-

GPUの温度は高負荷時でも85℃以下に保つのが理想

-

過度なオーバークロックはGPUの寿命を著しく縮める

-

PCケース内のホコリ除去とエアフロー改善は寿命を延ばす基本

-

サーマルグリスの塗り替えは有効だが、分解リスクを伴う

-

PCのつけっぱなしは、高負荷作業を続けない限り大きな影響はない

-

中古GPUは前の使用状況が不明なため、非常にリスクが高い

-

マイニングに使われたGPUは、寿命が極端に短い可能性大

-

ノートPCのGPUは排熱が難しく、デスクトップより寿命が短い傾向にある

-

GPUの寿命は、最終的に使い方とメンテナンス次第で大きく変わる