こんにちは!PCParts-Labのマキです。お部屋の配線をスッキリさせたい時、薄くて便利なフラットタイプのLANケーブルって魅力的ですよね。でも、その手軽さの裏には、通信速度や安定性に関するデメリットが隠れていることも。今回は、フラットタイプとはどんな特徴を持つのか、そのメリットから、ノイズや耐久性、断線のリスク、長い距離での使用における注意点まで詳しく解説します。

ラウンドやスリムタイプとの違い、カテゴリ(cat6a, cat7, cat8)や10g通信での実力、寿命や正しい配線方法、自作の可否、そして買ってはいけないケースまで網羅。この記事を読めば、あなたに向いている人なのか、おすすめの選び方がきっと分かりますよ。

- フラットLANケーブルのメリットと致命的なデメリット

- ラウンドタイプやスリムタイプとの性能の違い

- 用途に合わせた正しい選び方と注意点

- 通信の安定性を損なわないための賢い使い分け

知っておくべきLANケーブル フラットタイプのデメリット

- フラットタイプとは?その特徴を解説

- 配線がスッキリするメリットとは

- ノイズを受けやすい構造的な問題点

- 耐久性が低く断線しやすいリスク

- 通信速度と安定性は本当に大丈夫?

- 長い距離の配線には不向きな理由

- フラットケーブルの寿命は短い?

- ラウンドタイプとの違いを徹底比較

- スリムタイプとの違いはどこにある?

フラットタイプとは?その特徴を解説

まず、フラットタイプのLANケーブルがどんなものか、基本的な特徴から見ていきましょうか。

フラットタイプは、その名の通り「きしめん」や「リボン」のように平べったい形状をしたLANケーブルです。薄くて幅が広いのが見た目の最大の特徴ですね。通常の丸いケーブル(ラウンドタイプ)とは、中の構造が大きく異なります。

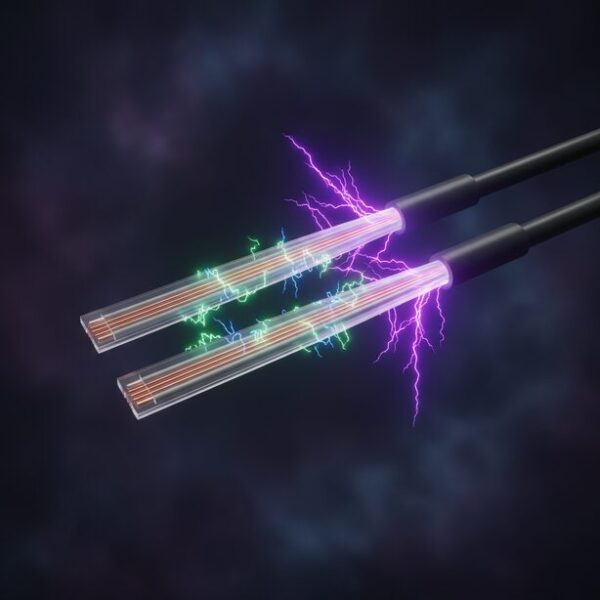

一般的なラウンドタイプには、信号線同士の干渉を防ぐための「十字介在(じゅうじかいざい)」という仕切りが入っていることが多いんですが、フラットタイプにはこれがありません。4対8本の細い線が、横一列にズラッと並んでいるイメージです。この構造のおかげで、あの薄さを実現できているんですよ。

ただし、その薄さと引き換えに、ケーブルを保護する外側の被膜(ジャケット)は薄く、内部の導線も細いものが使われがちです。これが後で解説するデメリットにも繋がってくるポイントになります。

フラットタイプの特徴まとめ

- 形状: 平べったく、薄くて幅が広い。

- 内部構造: 8本の芯線が横一列に並んでおり、十字介在がない。

- 素材: 薄い被膜と細い導線が使われることが多い。

- 柔軟性: 非常に柔らかく、曲げやすい。

配線がスッキリするメリットとは

フラットタイプの最大の魅力は、なんといってもその配線のしやすさにあります。このメリットに惹かれて選ぶ人がほとんどだと思います。

具体的には、こんな利点がありますよ。

- 美観を損なわない

薄いので、カーペットや絨毯の下に隠しても全く気になりません。ドアのわずかな隙間を通したり、壁や床の隅っこに沿わせて配線したりできるので、ケーブルが目立たず、お部屋の見た目をスッキリ保てます。 - 取り回しが楽

ケーブル自体がとても柔らかくてしなやかなので、家具の裏などの狭いスペースでも簡単に配線できます。ゴワゴワした丸いケーブルと違って、思い通りに曲げやすいのは大きなメリットですね。 - 収納・持ち運びに便利

平べったい形状は絡まりにくく、巻いた時もかさばりません。出張先やカフェなどで使うために持ち運ぶ場合にも便利ですよ。

このように、設置の手軽さや見た目のスマートさを重視するなら、フラットタイプは非常に強力な選択肢になると言えるでしょう。

ノイズを受けやすい構造的な問題点

フラットケーブルを選ぶ上で、絶対に知っておかなければいけないのが「ノイズに弱い」という最大のデメリットです。

ノイズには大きく分けて2種類あります。

外部からのノイズ

LANケーブルの周りには、電源ケーブルや家電製品など、電磁波を発生させるものがたくさんあります。フラットケーブルは外側の被膜が薄く、電磁波を遮断するシールド処理がされていない製品(UTPタイプ)が多いため、外部からの電磁ノイズ(EMI)の影響を非常に受けやすいです。

内部で発生するノイズ(クロストーク)

もう一つが、ケーブル内部で発生する「クロストーク」と呼ばれるノイズです。LANケーブルの中には8本の信号線が2本ずつペアになって入っていますが、これらの線が隣り合うことで互いに干渉し合ってしまいます。フラットケーブルは、この信号線が横一列に並んでいるため、ペア同士の距離が近くなり、クロストークが発生しやすい構造なんです。ラウンドケーブルにある十字介在は、このクロストークを防ぐためのものなんですね。

ノイズが通信に与える影響

ノイズの影響を受けると、通信データの一部が壊れてしまい、「パケットロス」というエラーが発生します。すると、PCやルーターは「データがちゃんと届かなかったから、もう一回送って!」と再送要求を出すんです。このデータの再送が頻繁に起こることで、結果的に通信速度がガクンと落ちたり、通信が不安定になったりする原因になります。

耐久性が低く断線しやすいリスク

薄くて柔らかいということは、裏を返せば物理的な強度に欠けるということでもあります。耐久性の低さも、フラットケーブルの大きなデメリットの一つです。

特に注意したいのが以下の点です。

- 踏みつけや圧力に弱い: 外側の被膜が薄いため、衝撃や圧力から内部の導線を守る力が弱いです。頻繁に人が歩く場所や、椅子のキャスターで轢いてしまうような場所に配線すると、簡単に内部で断線してしまう可能性があります。

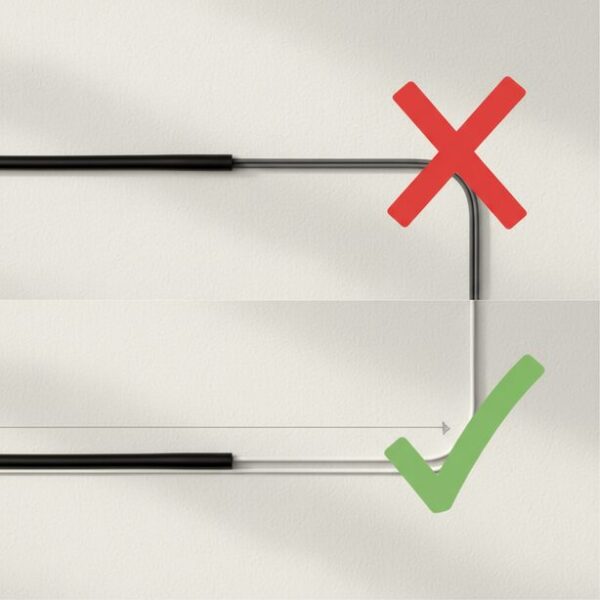

- 急な折り曲げに弱い: 柔らかいからといって、90度のような鋭角に何度も折り曲げると、内部の細い導線に負荷がかかって断線するリスクが高まります。

- コネクタ部分が壊れやすい: ケーブルとプラグ(RJ-45コネクタ)の接合部分は、特に負荷がかかりやすいポイントです。ケーブルを引っ張って抜いたりすると、この部分が断線する原因になりやすいので注意が必要ですよ。

カーペットの下に一度敷いたら動かさない、というような使い方ならまだ良いですが、頻繁に抜き差ししたり、動かしたりするような用途にはあまり向いていないと言えますね。

通信速度と安定性は本当に大丈夫?

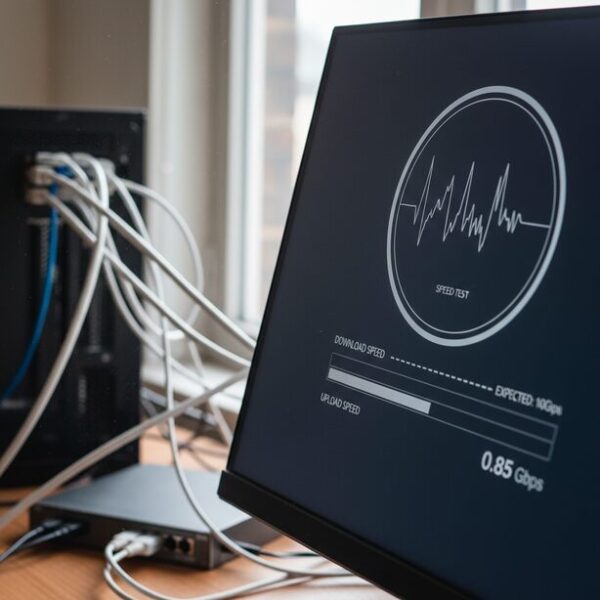

「Cat6a対応だから10Gbps出る!」と思ってフラットケーブルを買ったのに、なんだか速度が出ない…なんてことも。これには、先ほど説明したノイズ耐性の低さが大きく関係しています。

ケーブルのパッケージに書かれている「カテゴリ(例: Cat6a)」が示す通信速度は、あくまでノイズなどの影響がない理想的な環境での理論上の最大値です。フラットケーブルはノイズの影響を受けやすいため、実際の通信速度(実測値)が理論値を下回ってしまうケースが少なくありません。

また、速度だけでなく「安定性」にも影響が出ます。通信が突然遅くなったり、一瞬途切れたりすることがあるんです。Webサイトを見るくらいなら気にならないかもしれませんが、コンマ数秒の遅延が命取りになるオンラインゲームや、映像と音声が途切れると困るWeb会議、大容量のデータを扱う動画ストリーミングなどでは、この不安定さが大きな問題になることがあります。

ただし、ルーターからPCまでが1〜3m程度と短い距離であれば、ノイズなどの影響は比較的少なく、性能の劣化を感じにくいことが多いです。問題は、ケーブルが長くなるほど顕著になります。

長い距離の配線には不向きな理由

結論から言うと、フラットタイプのLANケーブルは長距離の配線には全く向いていません。

理由はこれまで説明してきた通りで、ケーブルが長くなればなるほど、

- 信号が弱くなる(減衰する)

- 外部から受けるノイズの量が増える

という2つの問題が大きくなるからです。フラットケーブルは元々ノイズに弱いので、距離が長くなることでその弱点がさらに際立ってしまうんですね。

目安として、5mや10mといった長さになってくると、通信速度の低下や不安定さがハッキリと体感できるレベルで現れる可能性があります。

部屋の中の数メートル程度の配線に限定して使うのが賢明で、建物の階をまたぐような重要な配線(基幹配線)に使うのは絶対に避けるべきです。

フラットケーブルの寿命は短い?

耐久性が低いということは、当然、寿命もラウンドタイプに比べて短くなる傾向にあります。

物理的な要因としては、やはり被膜が薄いことが挙げられます。摩擦や圧力による劣化が進みやすく、頻繁な抜き差しや曲げ伸ばしを繰り返すことで、コネクタの根本やケーブル内部で断線しやすくなります。

また、物理的な要因だけでなく、環境による劣化も考慮する必要があります。直射日光が当たる場所や、高温多湿な場所に配線すると、被膜が硬くなったり、ひび割れが起きたりして劣化が早まることがあります。

一度設置したら動かさないような固定配線であれば比較的長持ちしますが、ノートPC用などで頻繁に丸めたり伸ばしたりする使い方には、あまりおすすめできませんね。

ラウンドタイプとの違いを徹底比較

ここで、フラットタイプと一般的な丸い形状のラウンドタイプの違いを一度整理しておきましょう。それぞれの長所と短所がよく分かりますよ。

| 項目 | フラットタイプ | ラウンドタイプ |

|---|---|---|

| 形状 | 平べったい、薄い | 円形、太い |

| 内部構造 | 芯線が横並び、十字介在なし | 芯線が束状、十字介e在あり(高カテゴリ) |

| ノイズ耐性 | 低い | 高い |

| 耐久性 | 低い(踏みつけ、曲げに弱い) | 高い(物理的に頑丈) |

| 配線のしやすさ | 非常に良い(狭い隙間に最適) | やや劣る(かさばる) |

| 主な用途 | 見た目重視、短距離の家庭内配線 | 性能・安定性重視、オフィス、長距離配線 |

このように、「取り回し」と「見た目」を最優先するならフラットタイプ、「通信の品質」と「信頼性」を最優先するならラウンドタイプ、という明確な違いがあるんです。

スリムタイプとの違いはどこにある?

フラットタイプとラウンドタイプの中間的な選択肢として、「スリムタイプ」というケーブルも存在します。これは、通常のラウンドケーブルをそのまま細くしたような、細い円形のケーブルです。

性能の位置づけは、まさに中間です。

- ノイズ耐性や耐久性は、フラットタイプよりは高いです。(ツイストペア構造が維持され、ある程度の被膜の厚みがあるため)

- 一方で、通常のラウンドタイプよりは低いです。

フラットタイプほどペラペラではないですが、通常のラウンドタイプよりは格段に柔軟で扱いやすいのが特徴です。そのため、サーバーラックの裏側など、大量のケーブルを狭いスペースに配線するような「高密度な配線」にも向いています。

「フラットケーブルは性能が不安だけど、普通のラウンドケーブルは太くて邪魔…」と感じる場合に、取り回しの良さと性能のバランスを取りたいなら、スリムタイプが最適な選択肢になることも多いですよ。

後悔しない!LANケーブル フラットタイプのデメリットと選び方

- カテゴリ(Cat6a/Cat7/Cat8)の注意点

- 10G通信で使うのはおすすめできない?

- フラットケーブルの自作は非推奨

- 「買ってはいけない」と言われるケース

- 向いている人・向いていない人の特徴

- 正しい配線方法と選び方の注意点

- おすすめの使い分けと代替案

- 【結論】LANケーブル フラット デメリットを理解し賢く使おう

カテゴリ(Cat6a/Cat7/Cat8)の注意点

LANケーブルには「Cat6a」や「Cat7」といったカテゴリがあり、数字が大きいほど高速通信に対応しています。しかし、フラットタイプを選ぶ際は、このカテゴリ表記を少し注意して見る必要があります。

- Cat6a (10Gbps): フラットタイプでも多くの製品が出ているカテゴリです。ノイズの少ない短い距離であれば10Gbpsの速度も期待できますが、環境によっては性能を発揮しきれない可能性があります。

- Cat7 (10Gbps): 本来、Cat7は非常に厳格なシールド構造と特殊なコネクタが要求される規格です。しかし、市場で売られているRJ-45コネクタ付きの「Cat7フラットケーブル」の多くは、この規格に完全には準拠していません。実質的には「高性能なCat6aケーブル」くらいに考えておくのが妥当です。

- Cat8 (40Gbps): これは主にデータセンター内の短距離接続を想定したプロ向けの規格で、二重の強力なシールドが必須です。物理的な構造上、フラットタイプでCat8の規格をクリアするのはほぼ不可能と言えます。もし「Cat8フラットケーブル」を見かけても、規格を正式に満たしていない可能性が極めて高く、信頼性に欠けるため避けた方が無難でしょう。

特にCat7やCat8を謳うフラットケーブルは、その数字通りの性能(特にノイズ耐性)が出るとは限らない、と覚えておいてください。

10G通信で使うのはおすすめできない?

「10G光」のような高速なインターネット回線を契約している場合、ケーブルも10Gbpsに対応したCat6a以上のものが必要になります。

フラットタイプのCat6aやCat7(相当)のケーブルも市販されているので、使うこと自体は可能です。実際に、ルーターのすぐ隣にあるPCに1〜2mのケーブルで接続する、といったノイズ源が少ない理想的な環境であれば、10Gbpsの速度が出ることもあります。

しかし、忘れてはいけないのが、フラットケーブルはノイズに弱いという点です。距離が少し長くなったり、周りに家電や電源タップが増えたりすると、とたんに速度が低下したり、接続が不安定になったりするリスクがラウンドタイプよりも格段に高くなります。

安定した10Gbps環境を本気で構築したいのであれば、フラットタイプではなく、信頼できるメーカー製のラウンドタイプ(Cat6a以上)を選ぶことを強く推奨します。

フラットケーブルの自作は非推奨

結論から言うと、フラットケーブルの自作(RJ-45プラグの取り付け)は、難易度が非常に高いため絶対にやめておきましょう。

理由は主に2つあります。

- 芯線の位置合わせが困難

内部の8本の芯線が横一列に並んでいるため、これを小さなプラグの中の正しい溝に1本ずつ、順番通りに挿入するのが極めて難しいです。 - 芯線がデリケート

芯線自体が細くデリケートなため、外側の被膜を剥がす際や、専用工具で圧着する際に、中の線を傷つけたり断線させてしまったりするリスクが非常に高いです。

うまくできたつもりでも、内部で接触不良を起こして通信が不安定になることも少なくありません。手間と失敗のリスクを考えると、必要な長さの完成品を購入するのが最も確実で賢明な方法です。

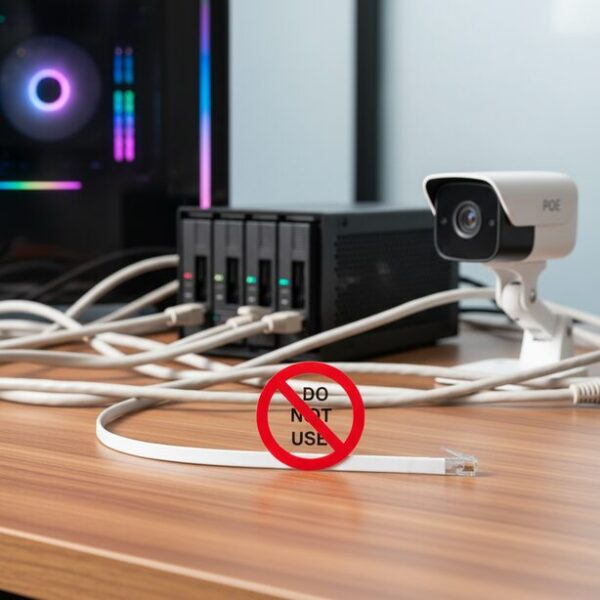

「買ってはいけない」と言われるケース

ここまで解説してきたデメリットを踏まえると、フラットケーブルを使ってはいけない、あるいは使うべきではないケースが見えてきます。以下のような用途では、フラットケーブルの選択は避けるべきでしょう。

- オンラインゲームや株式取引など、通信の安定性が何よりも重要な用途

- ルーターからメインで使うPCへの接続など、インターネットの根幹となる配線

- 10mを超えるような、部屋をまたぐ長距離での配線

- 電源ケーブルや多数の家電が密集している、ノイズの多い環境

- 頻繁に人が通ったり、椅子のキャスターが動いたりする床への露出配線

- サーバーやNAS(ネットワークHDD)など、常時安定稼働が求められる機器への接続

- PoE(Power over Ethernet)対応の防犯カメラなど、高出力の機器への給電

これらのケースでフラットケーブルを使ってしまうと、パフォーマンスの低下や通信トラブルの原因になる可能性が高いです。用途をしっかり見極めることが重要ですね。

向いている人・向いていない人の特徴

フラットケーブルのメリットとデメリットをまとめると、どんな人に向いているか、逆に向いていないかが明確になります。

- 配線の見た目をスッキリさせたい人

- ケーブルを隠して生活感をなくしたい人

- 賃貸で壁に穴を開けずに配線したい人

- ルーターから機器までの距離が短い人

- 通信安定性より設置の手軽さを優先する人

- オンラインゲームや在宅ワークがメインの人

- 通信の速度と安定性を最優先する人

- サーバーなど重要な機器を接続する人

- ノイズが多い環境でPCを使う人

- ケーブルの耐久性や寿命を重視する人

もしあなたが「向いていない人」の項目に多く当てはまるなら、フラットケーブルではなく、ラウンドタイプやスリムタイプを検討することをおすすめします。

正しい配線方法と選び方の注意点

「デメリットは理解した上で、どうしてもフラットケーブルを使いたい!」という場合のために、性能を少しでも落とさずに使うための配線方法と、購入時の選び方のポイントを解説します。

配線時の注意点

- 直角に折り曲げない: 配線する際は、緩やかなカーブを描くようにしましょう。

- 電源ケーブルから離す: ノイズの影響を避けるため、電源ケーブルとはできるだけ離して配線してください。平行に並べるのは最悪で、もし交差させる場合は90度の角度で交差させると影響を最小限にできます。

- ステップルで固定しない: ケーブルを壁に固定する際に、釘のようなステップルを使うとケーブルを傷つける原因になります。両面テープや配線モールを使いましょう。

- 保護する: 人が通る場所に敷設する場合は、ケーブルカバー(プロテクター)で保護しましょう。

選び方の注意点

- 用途を明確にする: 美観優先の短距離利用か、安定性重視かを考えましょう。

- カテゴリを確認する: 契約回線に合わせてCat6以上、できればCat6aを選びましょう。

- シールドの有無を確認する: どうしてもノイズが心配なら、STP(シールド付き)と表記のある製品を選ぶと多少はマシになります。

- 必要最低限の長さにする: 長くなればなるほど不利になるので、余長が少ないピッタリの長さを選びましょう。

- 信頼できるメーカーを選ぶ: 極端に安価な製品や仕様が不明確なものは避け、レビューなどを参考に信頼できるメーカーの製品を選びましょう。

おすすめの使い分けと代替案

これまでの情報を総合すると、フラットLANケーブルは「万能選手」ではないことが分かります。全ての配線をフラットケーブルにするのではなく、その特性を理解した上で賢く使い分けるのがおすすめです。

賢い使い分けと代替案

- フラットタイプ

- 「どうしてもカーペットの下を通したい」「ドアの隙間を抜けさせたい」など、フラットでなければならない場所での短距離利用に限定するのがベスト。メインPCではなく、テレビやレコーダーなど、そこまでシビアな通信を要求しない機器に使うのが良いでしょう。

- スリムタイプ

- フラットほどの薄さは不要でも、通常のラウンドケーブルがかさばると感じる場合に最適。性能と取り回しのバランスが良く、多くの家庭環境で扱いやすい選択肢です。

- ラウンドタイプ

- オンラインゲーム、Web会議、サーバー接続など、通信の速度と安定性を少しでも妥協したくない用途には、迷わずラウンドタイプを選びましょう。最も信頼性が高い選択肢です。

メインのPCやゲーム機には信頼性の高いラウンドタイプを使い、インテリア周りなど見た目を重視したいサブ的な場所にだけフラットタイプを補助的に使う、といった使い分けが理想的ですね。

【結論】LANケーブル フラット デメリットを理解し賢く使おう

最後に、この記事で解説したLANケーブルのフラットタイプのデメリットと、賢い使い方に関する要点をまとめます。

- フラットタイプは薄くて配線しやすいが、構造的にノイズに弱いという最大のデメリットがある

- 外部からの電磁ノイズや、内部の線同士が干渉するクロストークの影響を受けやすい

- ノイズの影響で通信エラーが多発し、結果的に通信速度の低下や不安定化を招く

- 被膜が薄く物理的な強度も低いため、踏みつけや急な折り曲げによる断線リスクが高い

- 耐久性の低さから、一般的なラウンドタイプに比べて寿命が短い傾向にある

- パッケージ記載の通信速度は理論値であり、特に長い距離では性能を維持できないことが多い

- オンラインゲームやWeb会議など、リアルタイム性が求められる用途には不向き

- 5mや10mといった長距離配線では性能劣化が顕著になるため、短距離での使用に限定すべき

- Cat7やCat8を謳うフラットケーブルは、規格に準拠していない可能性が高く過信は禁物

- 安定した10Gbps環境を求めるなら、フラットタイプではなくラウンドタイプを選ぶのが賢明

- 内部構造が特殊で芯線もデリケートなため、自作(プラグ取り付け)は非推奨

- 通信の安定性が最重要となるメインPCやサーバーへの接続には使用を避けるべき

- メリットは見た目の良さと取り回しやすさなので、それを最優先する限定的な用途で輝く

- 性能と扱いやすさのバランスを求めるなら、中間的なスリムタイプが良い選択肢になる

- フラットタイプのデメリットを理解し、ラウンドタイプなどと適材適所で使い分けることが重要