外付けSSDの導入を考えているけれど、「デメリットはないの?」と気になっていませんか?特にHDDからの乗り換えを検討していると、価格の高さや寿命、発熱といった不安な点も多いですよね。この記事では、「外付け SSD デメリット」というキーワードで検索しているあなたのために、購入後に後悔しないための情報を網羅的に解説します。

価格が高い、寿命や書き込み回数が気になる、速度低下は本当?といった疑問から、意外と見落としがちな発熱問題まで、具体的なデメリットを深掘りします。さらに、HDDとどっちが良いのか、ゲーム(PS4/PS5)やテレビ録画での実際の使い勝手、そしてあなたに最適な製品の選び方や注意点まで、わかりやすくお伝えします。

この記事を読めば、外付けSSDはいらないという意見の真意から、それを上回るメリットまで、すべてがクリアになるはずです。

- 外付けSSDの具体的なデメリット(価格、寿命、発熱など)

- デメリットを理解した上でのHDDとの賢い使い分け

- ゲームやテレビ録画など、用途別のメリットと注意点

- 自分の使い方に合った外付けSSDの選び方とおすすめ

知っておくべき外付けSSDの主なデメリット

- 外付けSSDはいらない?デメリットは?

- 価格が高い!容量単価のデメリット

- 寿命・書き込み回数・速度低下のデメリット

- 高性能ゆえの発熱というデメリット

- 利用時に気をつけるべき注意点

外付けSSDはいらない?デメリットは?

外付けSSDが「いらない」と言われることがありますが、これは決して技術そのものを否定しているわけではありません。特定の状況下では、そのデメリットがメリットを上回ってしまう、という極めて現実的な判断に基づいています。最も大きな理由は、あなたの使い方とSSDの優れた特性がうまく噛み合っていないケースです。

例えば、主な目的が写真や動画の長期的なアーカイブ、つまり「データ倉庫」として利用する場合です。一度保存したら年に数回しか見返さないようなデータを保管する用途を「コールドストレージ」と呼びますが、このような使い方ではSSDの高速性能はほとんど意味を成しません。むしろ、ギガバイトあたりの単価が圧倒的に安いHDDの方が、同じ予算で何倍もの容量を確保できるため、はるかに経済的で合理的な選択となります。

また、お使いのパソコンの性能がSSDのスピードに追いついていない場合も、その真価を発揮できません。パソコン側のUSBポートが古い規格、例えば理論値でさえ480MbpsのUSB 2.0だった場合、最新の10,000Mbpsを超えるようなSSDを接続しても、データの通り道が狭すぎて速度はUSB 2.0の上限に張り付いてしまいます。これが「ボトルネック」と呼ばれる現象で、この状況では高速性能のために支払った追加コストは完全に無駄になってしまうのです。

単純な文書ファイルの保存や、たまにしかアクセスしないデータの保管といった用途でも、SSDの速度の恩恵はほとんど体感できないでしょう。最終的に、ストレージ選びは「自分の作業の流れ(ワークフロー)にとって、SSDの速度が意味のある違いを生むか?」という問いに尽きます。この問いに「ノー」と答えるユーザーにとって、外付けSSDはまさに「いらない」選択肢となり得るのです。

価格が高い!容量単価のデメリット

外付けSSDの導入をためらわせる最大の、そして最も分かりやすいデメリットは、やはり「価格の高さ」です。特に大容量のデータを一つの場所にまとめて保存したいと考えたとき、この問題はより顕著な壁として立ちはだかります。

ストレージのコストパフォーマンスを測る基本的な指標に「ギガバイト単価」があります。これは、1ギガバイトあたりの価格のことで、この数値が低いほどお得ということになります。現在の市場では、特に4TB以上の大容量モデルになると、外付けHDDは同程度の価格のSSDと比較して、4倍から6倍もの容量を提供してくれます。例えば、2TBの外付けHDDが約1万円、2TBの外付けSSDが約2万円だとすると、ギガバイト単価はそれぞれ約5円と約10円となり、倍の差があることがわかります。

この価格差は、大量の動画ファイルや、家族全員のスマートフォンで撮りためた写真データをまるごとバックアップしたい場合、決定的な違いとなります。HDDなら1万円台で数テラバイトの安心が手に入りますが、SSDで同じ容量を求めると、価格は数倍に跳ね上がってしまうのです。

もちろん、SSDの価格も技術革新により年々下がる傾向にはあります。しかし、HDDもまた大容量化が進んでおり、ギガバイト単価は下がり続けています。そのため、大容量ストレージ市場におけるHDDのコストパフォーマンスの優位性は、当面揺るがないでしょう。

外付けSSDに投資するということは、単に容量を買うのではなく、その速度、静音性、耐衝撃性といった付加価値に対して意識的にプレミアムを支払っている、と理解することが、購入後の満足度を高める鍵となります。

寿命・書き込み回数・速度低下のデメリット

外付けSSDには、物理的に摩耗するHDDとは根本的に異なる、特有の「寿命」に関するデメリットが存在します。これは主に「書き込み回数の上限」「使用に伴う速度低下」「長期間放置した場合のデータ保持力」という3つの要素から成り立っています。

まず、SSDのデータを記録する「NANDフラッシュメモリ」のセル(記憶素子)には、書き込みや消去を行うたびにわずかに劣化するという性質があります。このため、製品には「TBW(Total Bytes Written)」という、寿命までに書き込めるデータ総量を示す指標が設けられています。ただ、SSD内部のコントローラーが「ウェアレベリング」という技術で、特定のセルに書き込みが集中しないよう均等に分散させてくれるため、通常のパソコン利用でこの上限に達することは非常にまれです。

次に、より体感しやすいのが「速度低下」です。SSDは、空き容量が少なくなると書き込み速度が目に見えて遅くなる傾向があります。これは、SSDがデータを直接上書きできず、データを書き込む前に一度ブロック単位で消去するという複雑な手順を踏むためです。空き地がたくさんある土地に家を建てるのは簡単ですが、既に家が建っている場所に新しい家を建てるには、まず古い家を解体する手間がかかるのと似ています。常に10%~20%の空き容量を確保することが、SSDのパフォーマンスを維持するコツです。

そして、意外と見過ごされがちなのが、長期間電源を入れずに放置した場合の「データ保持力(データリテンション)」です。SSDはセル内に電荷を閉じ込めることでデータを記憶しているため、長期間通電しないと電荷が自然に漏れ出し、データが消失してしまうリスクがあります。この現象は周囲の温度が高いほど加速するため、数年に一度しか見ないような大切なデータの長期保管(アーカイブ)には、涼しい場所での保管が推奨されますが、より安全なのは磁気で記録するHDDと言えるでしょう。

高性能ゆえの発熱というデメリット

「SSDはHDDより熱を持たない」という話は、ある意味で正しく、ある意味で時代遅れの情報です。特に最近の高性能な外付けSSDにおいては、「発熱」が性能を左右する無視できないデメリットとなっています。

初期のSATA規格のSSDは、物理的な駆動部品を持つHDDに比べて確かに発熱が少なめでした。しかし、驚異的なデータ転送速度を誇る最新の「NVMe」規格のSSDは、その性能と引き換えに、内部のコントローラーが高負荷時にはかなりの熱を発生させます。半導体は熱に弱いため、大量のデータを一度に転送したり、4K動画の書き出しを行ったりすると、SSDの温度は安全な動作範囲とされる70℃以上に達することがあります。

温度が上がりすぎると、SSDは自らを熱による損傷から守るために「サーマルスロットリング」という安全機能を発動させます。これは、意図的に性能を低下させて発熱を抑えようとする仕組みです。その結果、せっかくの高速性能が維持できず、転送速度がガクンと落ちてしまう現象が発生します。継続的に高温にさらされることは、内部の精密な電子部品の劣化を早め、SSD全体の寿命を縮める原因にもなりかねません。

この発熱問題への対策として最も重要なのが、SSDを収める「筐体(ケース)」の品質です。熱を内部に溜め込んでしまう安価なプラスチック製ケースではなく、熱伝導率が高く、外部へ効率的に熱を逃がすアルミニウム製のボディや、表面積を増やす放熱フィンが付いた製品を選ぶことが非常に重要です。また、風通しの良い場所に設置したり、長時間の連続書き込み作業の合間に冷却時間を設けたりといった工夫も有効です。

デメリットを理解した賢いSSDの選び方と使い方

- デメリットを上回る外付けSSDのメリット

- 外付けSSDとHDDはどっちを選ぶべき?

- ゲーム(PS4/PS5)で使う場合の注意点

- テレビ録画で使う場合の注意点

- 用途別!外付けSSDの選び方とおすすめ

デメリットを上回る外付けSSDのメリット

これまで外付けSSDが持ついくつかのデメリットを詳しく見てきましたが、もちろんそれらを補って余りある強力なメリットが存在します。多くのユーザーが価格の高さを承知の上でSSDを選ぶのは、その利点が日々のパソコン作業の「体験の質」を根本的に変える力を持っているからです。

最大のメリットは、HDDとは比較にならない「圧倒的な速度と応答性」です。大容量の動画ファイルをコピーする際、HDDでは数分かかっていた作業が、SSDなら数十秒で完了します。これは単なる時間短縮だけでなく、思考を中断させないという大きな価値があります。アプリケーションの起動、ゲームのマップ移動、OSの起動など、あらゆる操作の待ち時間が劇的に減り、ストレスのない快適なコンピューティング環境が実現します。

次に挙げられるのが、「卓越した耐衝撃性と携帯性」です。HDDは内部で高速回転するディスク(プラッター)の上を、磁気ヘッドがわずかな隙間を保って浮遊しているという非常に繊細な構造です。そのため、動作中の落下や衝撃は致命的な故障につながりかねません。一方、SSDには駆動部品が一切ないため、衝撃や振動に圧倒的に強いです。ノートパソコンと一緒に頻繁に持ち運ぶ場合、この頑丈さはデータ消失のリスクを大幅に減らし、何物にも代えがたい安心感をもたらします。

さらに、「完全な静音動作」も大きな魅力です。HDD特有のディスク回転音や「カリカリ」というヘッドのシーク音が一切ないため、寝室でのテレビ録画や、静かな環境での音楽制作、オンライン会議中のファイル操作など、音が気になるシーンでその真価を発揮します。小型・軽量で消費電力が少ない点も、ノートパソコンのバッテリー駆動時間を延ばす上で嬉しいポイントです。これらのメリットは、あなたのデジタルライフをより速く、静かで、安心できるものへと変えてくれる投資と言えるでしょう。

外付けSSDとHDDはどっちを選ぶべき?

「結局、SSDとHDDのどっちを選べばいいの?」というのは、多くの人が直面する根源的な問いです。結論から言うと、どちらか一方が絶対的に優れているわけではなく、あなたの「何を一番重視するか」によって最適な答えは変わります。両者の特性を正しく理解し、自分の用途に当てはめてみましょう。

それぞれの長所と短所を分かりやすく比較した表がこちらです。

| 特性 | 外付けSSD | 外付けHDD |

|---|---|---|

| 読み書き速度 | ◎ 非常に高速 | △ 低速 |

| ギガバイト単価 | △ 高価 | ◎ 安価 |

| 耐衝撃性 | ◎ 高い | × 低い(脆弱) |

| 動作音 | ◎ 無音 | △ 動作音あり |

| データ復旧のしやすさ | × 困難・高額 | ○ 比較的に容易 |

この表からわかるように、もしあなたが「速度」「携帯性」「静かさ」を最優先するなら、SSDが最適な選択です。動画編集者、頻繁に外出先で作業するノマドワーカー、快適なゲーム環境を求めるゲーマーなど、アクティブな作業にはSSDが圧倒的に有利です。

一方で、「コストを抑えつつ、とにかくたくさんのデータを保存したい」のであれば、HDDがベストな選択肢となります。パソコン全体のバックアップ、膨大な写真や動画ライブラリのアーカイブ、テレビ番組の録り溜めなど、「データ倉庫」としての役割では、HDDのコストパフォーマンスは揺るぎません。また、万が一の故障時にデータを復旧しやすいという点も、HDDの隠れたメリットです。

そして、多くのパワーユーザーにとっての最適解は、この二つを使い分ける「ハイブリッド戦略」です。OSやアプリケーション、現在進行系のプロジェクトは高速なSSDに置き、完成したデータやバックアップは安価で大容量なHDDにアーカイブする。このように両方の良いとこ取りをすることで、パフォーマンスとコストを理想的な形で両立させることが可能になります。

ゲーム(PS4/PS5)で使う場合の注意点

外付けSSDは、家庭用ゲーム機のロード時間を短縮し、プレイ体験を向上させるための強力なアイテムです。特にPS4やPS5でその効果を大きく実感できますが、それぞれの機種で役割や注意点が異なるため、正しく理解しておくことが重要です。

まずPS4の場合、標準搭載されているのがHDDなので、外付けSSDの導入効果は絶大です。USBポートに接続し、プレイしたいゲームをそちらにインストールするだけで、ロード時間を劇的に短縮できます。例えば『モンスターハンター:ワールド』のような広大なマップを移動するゲームでは、ロード時間が半分以下になることもあり、没入感を損なうことなく快適にプレイできるようになります。これは非常に費用対効果の高いアップグレードと言えるでしょう。

一方、PS5は少し複雑です。PS5にはストレージ拡張の方法が2種類あり、目的によって選ぶべき製品が全く異なります。

- 外付けUSBストレージ(PS4ゲームのプレイとPS5ゲームの保管用)

これはPS4と同じように、USBポートに外付けSSDを接続する方法です。このストレージの主な役割は、大量にあるPS4ゲームライブラリを保存し、そこから直接プレイすることです。ただし、PS5のゲームは、この外付けSSDから直接起動することはできず、一時的に保管しておく「データ倉庫」としてのみ使えます。再びプレイしたくなった際には、本体の内蔵SSDに高速で書き戻すことができ、これはインターネットから再ダウンロードするよりも遥かに高速です。 - M.2 SSDによる内蔵ストレージ増設(PS5ゲームのプレイ用)

「PS5のゲーム」を内蔵ストレージと同様に保存し、直接プレイするためには、本体内部の専用スロットに、ソニーが定めた厳しい要件を満たした「M.2 NVMe SSD」を増設する必要があります。これには「PCIe Gen4対応」「シーケンシャル読み出し速度5,500MB/s以上」「ヒートシンク必須」といった条件があります。特にヒートシンクは、その高さや幅にも制限があるため、購入前には必ずPS5公式サイトで最新の要件を確認し、「PS5対応」を謳った製品を選ぶようにしてください。

テレビ録画で使う場合の注意点

テレビ番組の録画には、従来安価で大容量な外付けHDDが主流でしたが、近年では外付けSSDも選択肢として注目されています。テレビ録画でSSDを選ぶメリットは、純粋な録画性能よりも、日々の生活における「快適性」や「利便性」を向上させる点にあります。

最大のメリットは、やはり「完全な静音性」です。HDDは、ディスクの回転音やヘッドが動く「カリカリ」というシーク音がどうしても発生します。リビングに置いていれば他の生活音に紛れるかもしれませんが、静かな寝室や書斎にテレビを置いている場合、この動作音は就寝時や集中したい時に意外と気になるものです。その点、SSDは全くの無音で動作するため、録画中や再生中の騒音に悩まされることが一切ありません。

また、SSDは非常に小型で軽量なため、設置がスマートな点も大きな魅力です。特にUSBメモリのようなスティック型のSSDなら、テレビのUSB端子に直接差し込むだけで外部電源も配線も不要。壁掛けテレビの裏などにもスッキリと収まり、テレビ周りの美観を損ないません。さらに、SSDの高速なランダムアクセス性能により、録画リストの表示や番組の選択、再生開始といったUI操作がよりスムーズで快適になるという副次的なメリットもあります。

一方で、依然として強力な選択肢であり続けるHDDのメリットは「録画時間あたりのコスト」です。例えば2TBのSSDでは地上デジタル放送を約240時間録画できますが、同程度かそれ以下の価格で8TBのHDDを購入すれば、約960時間もの番組を保存できます。大量の番組を録り溜めたい、家族全員で共有したいといったニーズに対しては、HDDの圧倒的なコストパフォーマンスが有利です。テレビ録画用のストレージ選びは、技術的な優劣よりもあなたの価値観が反映される選択と言えるでしょう。

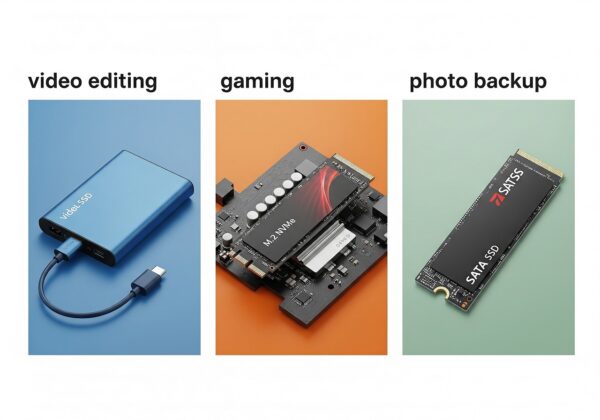

用途別!外付けSSDの選び方とおすすめ

ここまで見てきたメリット・デメリットを踏まえ、実際に自分に合った外付けSSDを選ぶための具体的なステップをご紹介します。高価な買い物で失敗しないためには、まず「何に使うか」を具体的に定義することが最も重要です。

ステップ1:主な用途を明確にする

あなたの使い方はどれに近いですか? 用途によって求められる性能は大きく異なります。

- 一般的なバックアップやファイル移動:書類や写真の保存がメインなら、速度はそこまで重要ではありません。SATAベースでUSB 3.2 Gen 1対応の、コストパフォーマンスに優れたモデルで十分です。

- 動画編集やRAW現像:4K動画のタイムラインをスムーズに再生したり、大量のRAWデータを快適に現像したりするには、高い持続的な転送速度が不可欠です。NVMeベースでUSB 3.2 Gen 2以上の高速モデルを選びましょう。

- ゲーミング:ゲームのロード時間短縮が目的なので、シーケンシャルリード(連続読み込み)速度が重要です。中価格帯のNVMeベースのモデルがコストとパフォーマンスのバランスが良い選択肢となります。

ステップ2:必要な容量を決定する

容量は現在必要なサイズに加えて、将来的なデータ増加も見越して少し余裕を持つのがポイントです。容量が8割以上埋まると速度低下の原因にもなるため、常に2割程度の空きを保てる容量が理想です。

- 500GB~1TB:OSや主要なアプリケーション、いくつかのゲーム、あるいは現在進行中のプロジェクトを保存するのに適した、多くの一般ユーザーにとってバランスの取れた容量です。

- 2TB:大規模なゲームライブラリを構築したいゲーマーや、本格的なクリエイティブ作業を行うユーザーにとって、汎用性の高い「スイートスポット」となる容量です。

- 4TB以上:8K動画の編集など、日常的に非常に巨大なファイルを扱うプロフェッショナルや、複数の大規模プロジェクトを同時に保存する必要があるユーザー向けの選択肢です。

ステップ3:PCとの接続規格を確認する

SSDの性能を最大限に引き出すには、SSD本体、接続ケーブル、そしてPC側のポートがすべて同じ高速規格に対応している必要があります。購入前に、お使いのPCのUSBポートの規格を確認しておきましょう。

| インターフェース名 | 別名 | 理論上の最大速度 |

|---|---|---|

| USB 3.2 Gen 1 | USB 3.0 | 5 Gbps (約500 MB/s) |

| USB 3.2 Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 | 10 Gbps (約1,000 MB/s) |

| USB 3.2 Gen 2×2 | – | 20 Gbps (約2,000 MB/s) |

| USB4 / Thunderbolt 3/4 | – | 40 Gbps (約2,800 MB/s以上) |

これらのステップを踏むことで、オーバースペックで高すぎる製品や、逆に性能不足でがっかりするような製品を選んでしまう失敗を防げます。自分の用途と予算に合った、最適な一台を見つけてください。

外付けSSDのデメリットと賢い選択の総括

- 外付けSSDの最大のデメリットはHDDと比較した際の価格の高さである

- 特に大容量帯ではギガバイト単価の差が顕著になる

- SSDには書き込み回数による寿命(TBW)が存在する

- ただし通常の利用でTBWの上限に達することは稀である

- 空き容量が少なくなると書き込み速度が低下する特性を持つ

- 長期間電源を入れないとデータが消失するリスク(データリテンション)がある

- 高性能なNVMe規格のSSDは高負荷時に発熱しやすい

- 発熱はサーマルスロットリングによる性能低下を引き起こす

- 速度や耐衝撃性、静音性、携帯性はHDDを圧倒するメリットである

- 速度が不要な大容量データの長期保管にはHDDが適している

- PC側のUSBポートが古いとSSDの性能を活かせない(ボトルネック)

- ゲーム(PS5)では外付けSSDから直接PS5用ソフトは起動できない

- テレビ録画では静音性と省スペース性がメリットになる

- 用途とPCの規格に合った製品を選ばないと後悔の原因になる

- 使用後は「安全な取り外し」を必ず実行することがデータを守る上で重要