ノートパソコンやミニPCの性能を手軽にアップグレードできる外付けGPU。しかし、「外付けGPUはやめとけ」といった声や、性能低下の理由が気になる人も多いのではないでしょうか。この記事では、外付けGPUのメリット・デメリットから、内蔵GPUとの併用、デスクトップPCでの利用、安いモデルの選び方、自作の方法まで網羅的に解説します。

Thunderbolt 4とThunderbolt 5の違い、NVIDIA製GPUでThunderbolt以外の接続方法はあるのか、外付けGPUボックスの選び方、そしてGPUが認識しない時の対処法まで詳しく解説をしていきます。

-

外付けGPUのメリットとデメリットがわかる

-

なぜ性能が100%発揮できないのかがわかる

-

ThunderboltやOCuLinkなど接続方法の違いを理解できる

-

自分に合った製品の選び方とトラブル対処法がわかる

GPUの外付けを考える前に知るべき基本

-

外付けGPUのメリットとは?

-

外付けGPUのデメリットも要チェック

-

外付けGPUは「やめとけ」?性能低下の理由

-

ノートパソコンにGPUを外付けする魅力

-

デスクトップPCでのGPU外付けはあり?

-

安いモデルの選び方と価格帯

-

外付けGPUボックスの選び方のポイント

外付けGPUのメリットとは?

外付けGPUを導入する最大のメリットは、なんといってもノートパソコンのグラフィック性能を手軽に、かつ大幅に向上させられる点にあります。

多くのノートPCでは、心臓部であるマザーボードにGPUチップが直接ハンダ付けされています。このため、購入後に「もう少しゲームが快適に動けば…」「動画の書き出しが速くならないかな…」と感じても、デスクトップPCのようにパーツを交換して性能を上げることは物理的に不可能です。

しかし、外付けGPUがあれば、その制約から解放されます。 例えば、平日の日中は仕事や講義のために軽量なノートPCをカバンに入れて持ち運び、夜、自宅に帰ってきたらケーブル一本で外付けGPUに接続。すると、さっきまでのビジネスPCが、最新の3Dゲームもサクサク動くパワフルなゲーミングマシンへと変身します。

このように、一台のPCでビジネス用途とプライベートな趣味(ゲームやクリエイティブ活動)を両立できる「二刀流」の使い方ができるのは、外付けGPUならではの大きな魅力と言えるでしょう。

外付けGPUのデメリットも要チェック

手軽に性能をアップできる一方で、外付けGPUには見過ごせないデメリットも存在し、導入前には慎重な検討が必要です。最も大きなハードルは、やはり導入にかかるコストの高さでしょう。

外付けGPUを利用するには、グラフィックボード本体とは別に、それらを格納するための「外付けGPUボックス」という専用のケースが必須です。このボックスだけでも安価なもので3〜4万円、高性能な電源を搭載したモデルやデザイン性の高いものになると7〜8万円することも珍しくありません。

ここに、グラフィックボード本体の価格が上乗せされます。例えば、5万円のGPUボックスに6万円のグラフィックボードを組み合わせると、総額は11万円。この金額があれば、そこそこの性能を持った新品のゲーミングデスクトップPCが購入できてしまう可能性もあり、コストパフォーマンスの面で悩ましい選択となるでしょう。

また、物理的な設置スペースと重量も考慮に入れるべき点です。外付けGPUボックスは小型のPCケースほどのサイズ感があり、デスク上のスペースを確実に占領します。製品によっては重量が6kgを超えるものもあり、ノートPCと一緒に気軽に持ち運ぶ、という使い方には全く向いていません。

外付けGPUは「やめとけ」?性能低下の理由

「外付けGPUはやめとけ」という意見の最大の根拠は、接続したグラフィックボード本来の性能を100%引き出せない、という性能低下の問題にあります。

この性能低下は主に、PC本体と外付けGPUボックスを接続するケーブルの「帯域幅」がボトルネック(性能の足かせ)になることで発生します。帯域幅を道路の広さに例えるなら、デスクトップPCがマザーボードのPCIeスロットに直接グラボを挿すのは、サーキットのメインストレートを走るようなもの。一方で、外付けGPUが使うThunderboltケーブルは、街中の一般道のようなイメージです。道幅が狭ければ、一度に運べる車の量(データ量)が減ってしまうのは当然ですよね。

現在主流のThunderbolt 3/4接続では、この帯域幅の制限により、デスクトップPCに直接接続した場合と比較して、約20~30%の性能低下が見られるのが一般的です。海外の研究では、最高峰クラスのGeForce RTX 4090を外付けした場合、性能が約20%低下し、GPUによっては低下率が40%に達するパターンも報告されています。

さらに、PC本体のCPU性能が低い場合、高性能なGPUを外付けしてもCPUがGPUの処理能力に追いつけず、結果としてGPUの性能を使いきれない「CPUボトルネック」という現象も発生します。これらの理由から、デスクトップPCと同等のパフォーマンスを期待すると、裏切られた気持ちになってしまうかもしれません。

ノートパソコンへのGPU外付けで性能アップ?

ノートパソコンにおける外付けGPUの利用は、単純な性能向上だけでなく、PC本体を熱から守るという観点からも非常に有効な手段です。

ご存知の通り、GPUはPCパーツの中でも特に多くの電力を消費し、その分だけ高温になります。デスクトップPCと比べて内部スペースが極端に狭く、冷却機構も小型化せざるを得ないノートPCでは、高負荷なゲームや動画編集を続けると熱が内部にこもりやすくなります。

この熱が一定以上に達すると、PCは自身を守るために強制的に性能を落とす「サーマルスロットリング」という機能が働きます。これが、長時間ゲームをしていると動きがカクカクしてくる原因の一つです。

その点、最大の熱源であるGPUを筐体の外に出せる外付けGPUは、ノートPCにとって最高の冷却ソリューションとなり得ます。PC本体の発熱が大幅に軽減されることで、CPUなどの他のパーツも安定して最高のパフォーマンスを発揮しやすくなります。結果として、PC全体の性能維持に繋がり、パーツへの熱負荷が減ることで、長期的な視点で見ればPCの寿命を延ばす効果も期待できるのです。

デスクトップPCでのGPU外付けはあり?

デスクトップPCでも外付けGPUの利用は技術的に可能ですが、特別な理由がない限り、一般的には推奨されない選択肢です。その最大の理由は、コストパフォーマンスと性能面にあります。

前述の通り、外付けGPUは帯域幅の制限により、マザーボードのPCIeスロットに直接接続する内蔵方式に比べて、どうしても性能が低下してしまいます。同じグラフィックボードを使うのであれば、内蔵した方がより高いパフォーマンスを発揮できるのは間違いありません。

その上で、追加で数万円の外付けGPUボックスの費用がかかるため、コスト面でも明らかに不利です。例えば、グラボのアップグレードを考えた際、内蔵であればグラボ本体の費用だけで済みますが、外付けを選ぶと同じ性能を出すために余計な出費が必要になります。

では、どのような場合にデスクトップPCで外付けが選択肢になるのでしょうか。 考えられるのは、Mini-ITXなどの規格で組んだ超小型PCで、物理的に高性能なグラフィックボード(大型のものが多い)を内蔵するスペースがない場合や、搭載している電源ユニットの容量がギリギリで、これ以上内部に消費電力の大きいパーツを増やせない場合など、非常に限定的な状況に限られます。

基本的には、素直にPCケースや電源を交換して、グラフィックボードを内蔵する方が、はるかに賢明な選択と言えるでしょう。

安いモデルの選び方と価格帯

外付けGPUの導入費用を抑えたい場合、自分の用途に合った価格帯のモデルを選ぶことが重要になります。市場の製品は、搭載GPUの性能や機能によって、大きく3つの価格帯に分けられます。

とにかく安く導入したいなら、エントリーモデルが中心になります。5万円未満の製品は、最新の超大作ゲームを最高設定で快適に遊ぶには力不足ですが、少し前のゲームや、VALORANTのような比較的軽いeスポーツタイトルであれば十分に楽しめます。

一方で、多くのユーザーにとって最もバランスが良いのがミドルレンジです。2024年の動向として、GPD G1 2024のような高性能GPU(AMD Radeon RX 7600M XT)を搭載したモデルが約10万円で登場しており、この価格帯の性能が大きく向上しています。フルHDモニターで大抵のゲームを快適にプレイしたいのであれば、このミドルレンジが最適な選択肢となるでしょう。

自分の遊びたいゲームや作業内容と、それぞれの価格帯で実現できることを照らし合わせ、納得のいく一台を見つけることが大切です。

外付けGPUボックスの選び方のポイント

外付けGPUボックスを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを事前に確認する必要があります。これらを怠ると、「せっかく買ったグラボが物理的に入らない」「電力が足りなくて動かない」といった悲しい事態に陥りかねません。

まず最も重要なのが、「対応するグラフィックボードのサイズ」の確認です。特にハイエンドなグラボは、全長が長く、厚みも3スロット分を占有するなど、非常に大型化しています。ボックス内部に物理的に収まるか、製品の仕様書に書かれている「最大〇mmまで」といった寸法を必ずチェックしましょう。

次にクリティカルなのが「電源容量」です。グラフィックボードはPCパーツの中でも屈指の大食らいで、モデルによっては300W以上を要求します。ボックスに搭載されている電源ユニットが、使用したいグラボの推奨電源容量を十分に満たしているか、必ず確認してください。容量不足は、動作不安定や突然のシャットダウンに直結します。

さらに、「接続端子」の互換性も必須の確認項目です。お使いのPCにThunderbolt 3/4やOCuLinkといった対応ポートがなければ、そもそも接続できません。冷却性能もパフォーマンスの安定性を左右する重要な要素なので、ファンの数やケースの通気性なども見ておくと、より安心して長時間の利用ができるでしょう。

GPUの外付けに関する技術的な疑問を解決

-

自作で外付けGPU環境を構築する方法

-

Thunderbolt 4とThunderbolt 5の違い

-

NVIDIAでもOK?Thunderbolt以外の選択肢

-

内蔵GPUと外付けGPUの併用は可能か

-

外付けGPUが認識しない時の対処法

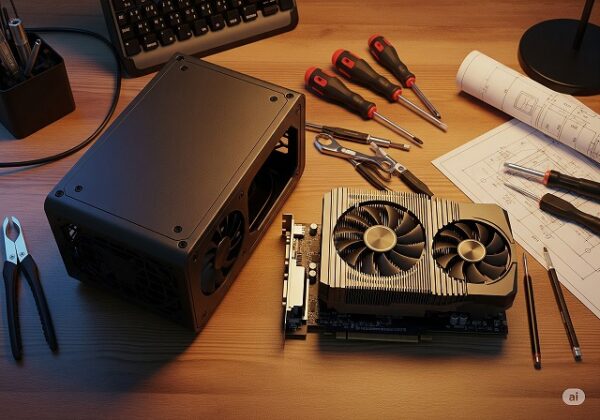

自作で外付けGPU環境を構築する方法

コストを抑えつつ、自分だけの最強の外付けGPU環境を構築したいなら、「自作」というマニアックな選択肢もあります。ただし、完成品を購入するのとは違い、ある程度のPC知識とトラブルシューティング能力が求められます。

自作に必要なパーツは主に以下の通りです。 ・外付けGPUボックス(ガワだけの空のケース) ・グラフィックボード(最新モデルから中古品まで自由に選択可能) ・電源ユニット(SFX規格などの小型電源が必要な場合が多い) ・接続ケーブルと変換アダプタ(M.2スロットをOCuLinkに変換する基板など)

自作の最大のメリットは、その圧倒的な自由度とコストパフォーマンスにあります。例えば、中古市場で手頃なグラフィックボードを見つけてきて、安いケースと組み合わせれば、既製品よりも大幅にコストを抑えることが可能です。将来的にグラボの性能に不満が出てきたら、中身のグラボだけを新しいものに交換するといったアップグレードが容易なのも魅力です。

一方で、パーツ同士の相性問題が発生するリスクは常に付きまといます。また、うまく動作しない場合にメーカーのサポートは受けられないため、トラブルの原因を自分で特定し、解決しなければなりません。動作保証のない、まさに自己責任の世界ですが、PCをいじることが好きな人にとっては、挑戦しがいのある面白い選択肢と言えるでしょう。

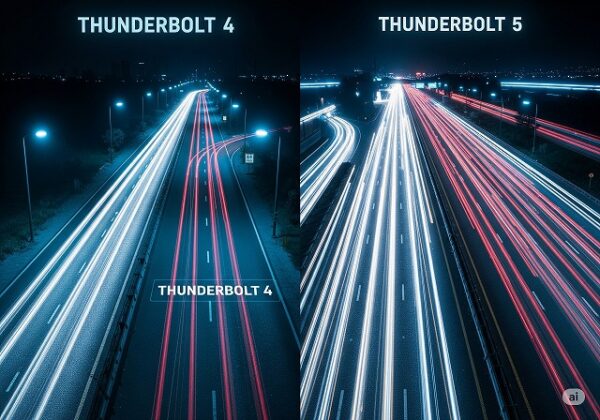

Thunderbolt 4とThunderbolt 5の違い

外付けGPUの接続方式として現在最もポピュラーなのが、Intelが開発した「Thunderbolt」規格です。ここでは、現在主流のThunderbolt 4と、次世代規格であるThunderbolt 5の決定的な違いを見ていきましょう。

Thunderbolt 4は最大40Gbps(ギガビット毎秒)の転送速度を持ち、多くの外付けGPUボックスや対応ノートPCがこの規格を採用しています。この速度でも十分に高速ですが、それでもデスクトップPCのPCIe接続には及ばず、性能低下の一因となっていました。

そして、2024年から対応製品の登場が始まったThunderbolt 5は、この常識を覆す可能性を秘めています。通常のデータのやり取り(双方向)でThunderbolt 4の2倍である80Gbps、さらに映像データなどを受け取る一方通行の通信では3倍の120Gbpsという驚異的な速度を実現します。

この圧倒的な帯域幅は、外付けGPUの性能低下という長年の課題を大幅に改善する切り札です。Thunderbolt 5が本格的に普及するであろう2025年以降、外付けGPUはデスクトップPCの内蔵グラボに迫る、真のパフォーマンスを発揮できるようになるかもしれません。

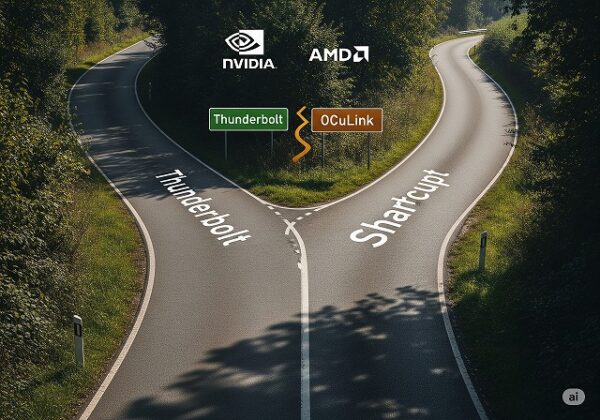

NVIDIAでもOK?Thunderbolt以外の選択肢

「外付けGPUといえばThunderbolt」というイメージが強いですが、実はそれ以外にも、より高いパフォーマンスを追求するための接続方法が存在します。その代表格が「OCuLink(オーキューリンク)」です。

OCuLinkは、PC内部のデータ転送規格であるPCIeの信号を、変換などを挟まずに、ほぼそのままケーブルでPCの外に延長するようなイメージの接続方式です。映像やUSBなど様々なデータを扱える汎用的なThunderboltに対し、OCuLinkはグラフィックデータの転送に特化しているのが特徴です。

その最大のメリットは、なんといっても転送速度の速さ。現在主流のOCuLink(PCIe 4.0 x4接続)は、理論値で約64Gbpsの速度を誇り、Thunderbolt 4の40Gbpsを大きく上回ります。この広い帯域幅のおかげで、同じグラフィックボード(NVIDIA製でもAMD製でも、ブランドは問いません)を使った場合でも、Thunderbolt接続より高いパフォーマンスを引き出すことが可能なのです。

ただし、良いことばかりではありません。現状、PC本体にOCuLinkポートを標準搭載している機種は、一部のゲーミングUMPC(超小型PC)などに限られており、非常に少ないのが実情です。ノートPCのSSDが接続されているM.2スロットに変換アダプタを装着してポートを増設する方法もありますが、PCの分解が必要になるなど、やや上級者向けの選択肢と言えるでしょう。

内蔵GPUと外付けGPUの併用は可能か

「PCのCPUに内蔵されているGPUと、新しく接続した外付けGPUを同時に使って、モニターの接続台数を増やしたい」と考える人もいるかもしれません。結論から言うと、この併用は技術的には可能ですが、多くの場合、安定して動作させるには相応の知識と試行錯誤が必要です。

この機能を実現するには、まずPCのBIOS(バイオス)またはUEFI(ユーイーエフアイ)と呼ばれる、PCの最も基本的な設定画面を起動し、「iGPU Multi-Monitor」や「Internal Graphics」といった項目を探し出して有効にする必要があります。これにより、PCが内蔵GPUと外付けGPUの両方をデバイスとして認識できるようになります。

しかし、この設定は一筋縄ではいかないことが多く、過去のユーザー報告などを見ると、様々なトラブルに見舞われる可能性があります。例えば、「再起動するたびにモニターの表示設定が初期化されてしまう」「片方のモニターの解像度が勝手に変更される」「そもそもBIOS画面がどちらのモニターに映るかわからない」といった問題です。

特にメーカー製のPCでは、コスト削減やサポートの簡略化のために、BIOSにこうした詳細な設定項目自体が存在しないことも少なくありません。安定性を何よりも重視するなら、1枚のグラフィックボードで3画面や4画面の出力に対応したモデルを選ぶ方が、はるかに簡単で確実な方法と言えるでしょう。

外付けGPUが認識しない時の対処法

意気揚々と外付けGPUを接続したのに、PCが全く認識してくれない。そんな絶望的な状況は、残念ながら時々発生します。しかし、慌てる必要はありません。原因は様々ですが、以下の手順で一つずつ落ち着いて確認していきましょう。

-

物理的な接続の再確認(基本のき) まずは最も基本的な部分からチェックします。Thunderboltケーブルや電源ケーブルは、PC側とGPUボックス側の両方で、奥までしっかりと刺さっているでしょうか?「カチッ」と音がするまで差し込んでみてください。また、電源アダプターがコンセントに接続されているか、GPUボックスの電源スイッチがオンになっているかも確認しましょう。意外と単純な見落としが多いポイントです。

-

ドライバーの確認と再インストール 次にソフトウェアの問題を疑います。PCにインストールされているThunderboltの関連ドライバーや、グラフィックボードのドライバー(NVIDIA GeForce ExperienceやAMD Software)が最新の状態か確認しましょう。もし古ければ、公式サイトから最新版をダウンロードしてインストールしてください。場合によっては、一度ドライバーを完全にアンインストールしてから、再度クリーンインストールすると問題が解決することがあります。

-

BIOS/UEFI設定の見直し 物理接続にもドライバーにも問題がない場合、PCの根幹であるBIOS/UEFIの設定が原因かもしれません。特にセキュリティが厳しいPCでは、新しく接続されたThunderboltデバイスを自動的にブロックする設定になっていることがあります。BIOS画面を開き、「Thunderbolt Security Level」といった項目を探し、「No Security」や「User Authorization」などに変更してみましょう。

これらの対処法を試しても解決しない場合は、残念ながら製品の初期不良や、PCとの相性問題の可能性も考えられます。購入した販売店のサポートに連絡してみるのが最終手段となるでしょう。

GPUの外付けに関する総括とポイント

-

外付けGPUはノートPCのグラフィック性能を後から強化できる技術である

-

最大のメリットは、PCを買い替えずに性能をアップグレードできる点にある

-

発熱源をPCの外に出すことで、本体の熱対策にもなる

-

デメリットは導入コストの高さで、総額10万円以上かかることも多い

-

「やめとけ」と言われる主因は、接続時の帯域幅制限による性能低下である

-

Thunderbolt 4接続では、デスクトップPC直結比で約20~30%性能が落ちる

-

デスクトップPCでの利用は、性能・コスト面から非推奨である

-

安いモデルは5万円以下から探せるが、用途は限定的になる

-

自作はコストを抑え、自由度を高められるが、技術知識と自己責任が求められる

-

外付けGPUボックスは、グラボのサイズ・電源容量・接続端子で選ぶ

-

次世代規格Thunderbolt 5は帯域幅が大幅に向上し、性能低下の改善が期待される

-

Thunderbolt以外の接続方式として、より高速なOCuLinkが存在する

-

内蔵GPUとの併用は可能だが、BIOS設定が必要で動作が不安定になる場合がある

-

GPUが認識しない際は、ドライバー、ケーブル、電源、BIOS設定を確認する

-

PC初心者やコスト、安定性を重視するなら、ゲーミングPCの購入が無難な選択肢と言える