CPUの性能を最大限に引き出す「オーバークロック」に挑戦してみたいけれど、何から手をつければ良いか分からず悩んでいませんか?CPUのオーバークロックとは、そのやり方を正しく理解すればPCのパフォーマンスを飛躍的に向上させられる可能性があります。

しかし、メリットだけでなくデメリットやリスク、自己責任が伴うことも事実です。この記事では、初心者向けにオーバークロックの基本から、intelやamdといったCPUごとの特徴、必要なものや対応CPU・マザーボードの確認方法、BIOS/UEFIやソフトウェア・ツールを使った具体的な手順までを網羅的に解説。コア倍率や電圧調整、安定性確認のベンチマーク、温度管理、そして設定を定格に戻す方法や、やりすぎの注意点まで、安全に進めるための知識を詳しく紹介します。

- オーバークロックの基本的な仕組みとメリット・リスク

- 実行前に準備すべきパーツやソフトウェア

- 初心者でも安全に進められるオーバークロックの具体的な手順

- 設定の安定化とトラブル発生時の対処法

CPU オーバークロックのやり方|始める前の基礎知識

- オーバークロックとは?その仕組みを解説

- 性能向上のメリットと知るべきデメリット

- 故障リスク・自己責任・CPU寿命への影響

- 必要なものリストと対応CPU・マザーボードの確認方法

- intelとamdでのアプローチの違い

- 設定の基本となるBIOS/UEFIと各種ソフトウェア・ツール

オーバークロックとは?その仕組みを解説

CPUオーバークロック(OC)とは、CPUやメモリなどの電子部品を、メーカーが保証する定格の動作クロック周波数(動作速度)を超えて、より高い周波数で強制的に動作させることを指します。主な目的は、追加の費用をかけずにパソコンの処理性能を向上させることです。

特にゲーミングでのフレームレート向上や、動画エンコード、3DレンダリングといったCPUに高い負荷がかかる作業の時間を短縮し、快適性を高めるために行われます。

CPUの動作クロック周波数は、「ベースクロック(BCLK) × コア倍率(CPU Ratio)」という計算式で決まります。オーバークロックは、主にこの「コア倍率」の数値を引き上げることで、動作クロック周波数を高める仕組みです。

ベースクロックとは?

ベースクロック(BCLK)は、CPUやメモリ、PCI Expressなど、PCの各パーツが同期して動作するための基準となる信号周波数のことです。通常は100MHzに設定されています。このベースクロックを上げる方法もありますが、他のパーツの動作にも影響を与えシステムが不安定になりやすいため、上級者向けの手法とされています。

性能向上のメリットと知るべきデメリット

オーバークロックには魅力的なメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。挑戦する前に両方を正しく理解しておくことが非常に重要です。

オーバークロックのメリット

- 性能向上

最大のメリットは、CPUの処理能力が向上することです。ゲームのフレームレート(fps)が滑らかになったり、動画の書き出しやファイルの圧縮・解凍といった作業時間が短縮されたりします。 - コストパフォーマンス

一つ上のグレードのCPUを購入するよりも安価に、同等かそれ以上の性能を引き出せる可能性があります。同じ予算でもより高いパフォーマンスを追求できるのが魅力です。 - 知識・趣味としての楽しみ

PCのハードウェアに関する仕組みへの理解が深まります。自らの手でPCの限界性能を引き出す過程には、試行錯誤の楽しみや成功した時の達成感があります。

オーバークロックのデメリット

- 消費電力と発熱の増加

動作クロックと電圧を上げるため、消費電力が大幅に増加します。それに伴い、CPUの発熱量も著しく増えるため、強力な冷却装置が必須となります。 - システムの不安定化

設定が不適切な場合、OSが起動しない、アプリが突然落ちる、ブルースクリーン(BSOD)が頻発するなど、システム全体が不安定になります。 - 製品寿命の短縮

高い電圧や温度で動作させ続けることは、CPU内部の電子回路の劣化を早め、製品寿命を縮める可能性があります。 - メーカー保証の対象外

オーバークロックが原因でCPUやマザーボードなどが故障した場合、メーカーの保証は一切受けられなくなります。

故障リスク・自己責任・CPU寿命への影響

オーバークロックはメーカーの想定した使用方法ではないため、実行に伴うすべての結果は自己責任となります。パーツの故障やデータの損失など、いかなる損害が発生しても誰も保証してはくれません。この点を強く認識することが大前提です。

特に注意すべきリスクは以下の通りです。

- CPU・マザーボードの故障

過度な電圧はCPUを物理的に破壊する可能性があります。これを「縮退」や「突然死」と呼びます。また、CPUに電力を供給するマザーボードのVRM回路にも大きな負荷がかかり、故障の原因となります。 - データ破損

システムが不安定な状態でファイルの保存などを行うと、データが破損したり、最悪の場合は消失したりする危険性があります。

CPUの寿命は、主に「電圧」と「温度」に大きく左右されます。電圧を上げすぎたり、高温状態で長時間使用し続けたりすると、CPUの寿命は著しく短くなる傾向にあります。適切な電圧と温度を管理下での軽度なオーバークロックであれば、寿命への影響は比較的小さいとされていますが、絶対の保証はありません。

必要なものリストと対応CPU・マザーボードの確認方法

オーバークロックを始めるには、対応したハードウェアを揃える必要があります。以下のリストを参考に、ご自身のPC環境を確認してみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 対応CPU | CPUのクロック倍率が変更可能な「倍率ロックフリー」モデルである必要があります。 |

| 対応マザーボード | CPUへの電圧調整や倍率変更が可能なチップセットを搭載したモデルが必要です。電力供給を担うVRM回路が強力なものが望ましいです。 |

| 高性能CPUクーラー | 増加する発熱を確実に冷却するため、CPU付属のクーラーでは性能不足です。大型の空冷クーラーや簡易水冷クーラーが推奨されます。 |

| 高品質な電源ユニット(PSU) | 消費電力の増加に対応するため、容量に余裕があり、安定した電力供給が可能な高品質な電源ユニットが必要です。 |

対応CPU・マザーボードの確認方法

お使いのPCがオーバークロックに対応しているかは、CPUとマザーボードの型番で判断できます。

Intelの場合

- CPU:モデル名の末尾に「K」や「X」が付くモデル (例: Core i7-14700K)

- マザーボード:「Z」シリーズのチップセットを搭載したモデル (例: Z790, Z690)

AMDの場合

- CPU:Ryzen 5, 7, 9などのほとんどのRyzenシリーズCPUが対応

- マザーボード:「X」または「B」シリーズのチップセットを搭載したモデル (例: X670E, B650) ※「A」シリーズは非対応

CPUやマザーボードの型番は、Windowsの「タスクマネージャー」のパフォーマンスタブや、無料の情報表示ソフト「CPU-Z」などで簡単に確認できます。型番がわかったら、メーカーの公式サイトで仕様を調べてみましょう。

intelとamdでのアプローチの違い

IntelとAMDでは、オーバークロックへのアプローチや利用できる機能に違いがあります。

Intel

伝統的に、BIOS/UEFIから手動でコア倍率や電圧を設定する方法が主流です。対象となるのは、型番末尾に「K」が付くモデルと対応する「Z」シリーズマザーボードの組み合わせです。近年では、高性能なP-coreと高効率なE-coreを個別に設定することも可能になっています。また、Intelは「Intel Extreme Tuning Utility (XTU)」という公式ツールを提供しており、Windows上から設定変更を試すこともできます。

AMD

多くのRyzen CPUが倍率ロックフリーであり、オーバークロックがより身近な存在です。手動設定も可能ですが、手軽で安全性の高い自動オーバークロック機能が充実しているのが大きな特徴です。

AMDの便利な自動OC機能

- PBO (Precision Boost Overdrive)

マザーボードの電力供給リミットを緩和し、CPUが冷却性能に応じて自動的に可能な限り高いクロックで動作するように促す機能です。 - Curve Optimizer

各CPUコアの品質に合わせて動作電圧を個別に最適化する機能です。PBOと組み合わせることで、より低い電圧で高いクロック動作を目指せ、性能向上と温度低下を両立できる場合があります。

AMDも「Ryzen Master」という公式ツールを提供しており、Windows上から詳細な設定やモニタリングが可能です。

設定の基本となるBIOS/UEFIと各種ソフトウェア・ツール

オーバークロックを行うには、設定を変更するための「BIOS/UEFI」と、設定の確認やテストを行うための各種ソフトウェアが必要です。

BIOS/UEFI

BIOS(バイオス)/UEFI(ユーイーエフアイ)は、PCの電源を入れたときに最初に起動する、ハードウェアを制御するための基本的なシステムです。PC起動時に特定のキー(多くは[Delete]キーか[F2]キー)を押すことで設定画面に入れます。

コア倍率や電圧といったオーバークロックの根幹となる設定は、このBIOS/UEFIで行うのが基本です。ソフトウェアからの設定よりも安定的で確実なため、本格的に挑戦するならBIOS/UEFIでの設定に慣れましょう。

便利なソフトウェア・ツール

オーバークロック作業を助けてくれる必須のソフトウェアです。事前にインストールしておきましょう。

| カテゴリ | ソフトウェア名 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 情報確認・監視 | CPU-Z | CPUのモデル名、クロック周波数、電圧などをリアルタイムで確認。 |

| HWiNFO64 | CPU温度、各コアのクロック、消費電力など、PC全体のセンサー情報を詳細に監視できる必須ツール。 | |

| 負荷テスト・安定性確認 | Cinebench R23 | CPUのレンダリング性能を測定するベンチマーク。比較的短時間でOCの効果をスコアで確認できる。 |

| Prime95 | CPUに極めて高い負荷をかけ、システムの安定性をテストする定番ソフト。発熱が大きいので注意。 | |

| OCCT | CPU、メモリ、電源など、PC全体に負荷をかけて安定性を確認できる総合テストツール。エラー検出機能が優秀。 |

初心者必見!CPU オーバークロックの安全なやり方

- 初心者向けオーバークロックの準備と現状把握

- コア倍率を変更する基本的な手順

- 安定しない場合の電圧調整テクニック

- 安定性確認とベンチマークの正しい方法

- 成功の鍵を握る温度管理と冷却

- 設定を安全に定格へ戻す方法

- やりすぎ禁物!失敗しないための注意点

- CPU オーバークロック やり方の重要ポイントまとめ

初心者向けオーバークロックの準備と現状把握

いよいよ実践です。まずは焦らず、準備と現状把握から始めましょう。

- ハードウェアの確認: 前述の「必要なもの」が揃っているか、再度確認します。特にCPUクーラーが十分に高性能であるかは重要です。

- ソフトウェアの準備: 監視用の「HWiNFO64」と、性能比較・簡易テスト用の「Cinebench R23」をインストールしておきます。

- 現状把握(ベースライン測定): オーバークロックを行う前の定格状態で、Cinebench R23を実行します。この時のスコアと、HWiNFO64で確認した最大温度・最大消費電力を必ずメモしておきましょう。これが後で設定変更の効果を判断する基準となります。

現状把握は非常に重要です。このベースラインがあることで、オーバークロックによって「どれだけ性能が向上したか」「どれだけ温度が上昇したか」を客観的に評価できます。

コア倍率を変更する基本的な手順

ここからはBIOS/UEFIでの作業がメインとなります。マザーボードメーカーによって項目名が多少異なりますが、基本的な流れは同じです。

- BIOS/UEFI画面へ移行

PCを再起動し、起動画面で[Delete]キーや[F2]キーを連打してBIOS/UEFI設定画面に入ります。 - コア倍率の設定項目を探す

「Advanced Mode」や「OC Tweaker」などのメニュー内にある、「CPU Ratio」「Core Ratio」といった項目を探します。 - 全コアの倍率を同期する

設定を「Auto」から「Sync All Cores」や「All Core」に変更します。これにより、すべてのCPUコアが同じ倍率で動作するようになります。 - コア倍率を少しだけ上げる

現在の倍率から、数値を「1」だけ引き上げます。(例:ベースが45なら46に設定)。これで動作クロックが100MHz上昇します。この段階では、電圧はまだ「Auto」のままにしておきます。 - 設定を保存して再起動

[F10]キーなどを押して設定を保存し、PCを再起動します。 - 簡単な安定性確認

Windowsが正常に起動したら、Cinebench R23を実行し、完走できるかを確認します。 - 繰り返し

Cinebench R23を完走できたら、再度BIOSに戻り、さらに倍率を「1」上げます。この作業を、Windowsが起動しない、またはCinebench R23が途中でクラッシュするまで繰り返します。

システムが不安定になった時点が、現在の電圧で動作できる限界のクロック周波数ということになります。

安定しない場合の電圧調整テクニック

コア倍率を上げていくと、いずれ電圧不足でシステムが不安定になります。ここから、目標のクロック周波数を安定動作させるための電圧調整を行います。

- 安定していた倍率に戻す

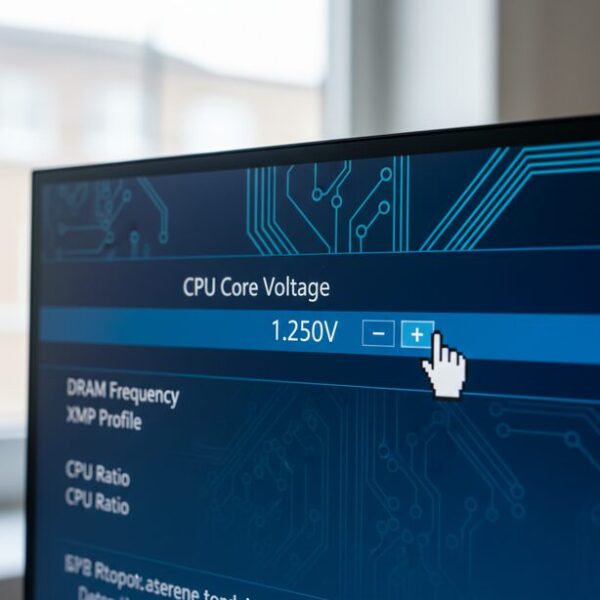

まず、BIOS/UEFIでコア倍率を、最後にCinebench R23が完走できた数値に戻します。(例:47でクラッシュしたなら46に戻す) - 電圧設定項目を探す

「CPU Core Voltage」「Vcore」といった項目を探し、設定を「Auto」から「Manual」や「Override」に変更します。これにより、電圧を固定値で設定できるようになります。 - 電圧を少しだけ上げる

現在の電圧(HWiNFO64などで確認した値)を参考に、ごくわずかに電圧を上げます。(例: 1.250V → 1.260V)。一気に上げすぎるとCPUにダメージを与える危険があるため、0.01V単位で慎重に行いましょう。 - 保存して安定性を確認

設定を保存して再起動し、Cinebench R23が完走できるか確認します。 - 目標クロックを目指す

電圧を上げたことでシステムが安定したら、再びコア倍率を「1」上げてみます。不安定になれば、さらに電圧を少し上げる…という作業を繰り返し、目標のクロック周波数で安定動作する電圧を見つけていきます。

Load-Line Calibration (LLC)とは?

LLCは、CPUに高負荷がかかった際の電圧降下(Vdroop)を補正するための機能です。オーバークロック時には電圧を安定させるために重要な設定となります。設定レベルはマザーボードによりますが、あまり強くしすぎると逆に電圧が跳ね上がる危険(オーバーシュート)があるため、まずは中間程度のレベルから試してみるのが一般的です。

安定性確認とベンチマークの正しい方法

Cinebench R23のようなベンチマークソフトは、あくまで短時間の性能測定と簡易的な安定性チェックです。常用するためには、より厳しい負荷テストで長時間安定して動作することを確認する必要があります。

安定性確認

目的は、どのような負荷がかかってもシステムがクラッシュしたりエラーを起こしたりしないことを確認することです。「Prime95」や「OCCT」といった高負荷ツールを使用します。

- テスト時間は、最低でも1時間、理想的には数時間〜一晩、エラーが出ずに完走できることを目指します。

- テスト中は必ず「HWiNFO64」を起動し、CPU温度やクロック周波数を監視します。

- もしエラーが発生したり、システムがフリーズしたりした場合は、その設定は不安定ということです。BIOSに戻り、電圧を少し上げるか、コア倍率を少し下げて再度テストします。

ベンチマーク

目的は、オーバークロックによって性能が実際にどれだけ向上したかを測定することです。最初に記録した定格時のスコアと比較してみましょう。

- Cinebench R23: CPUの純粋な計算性能をスコアで比較できます。

- 3DMark (Time Spy / Fire Strike): ゲーム性能の指標となるスコアを測定できます。

- 各種ゲーム内ベンチマーク機能: 実際のゲームでフレームレートがどれだけ向上したかを確認できます。

成功の鍵を握る温度管理と冷却

オーバークロックの成否とCPUの寿命は、いかにCPU温度を低く保てるかにかかっています。温度が高すぎると、CPUは自身を保護するために自動的にクロックを下げる「サーマルスロットリング」が発生し、性能が低下します。さらに、高温状態が続くとCPUの劣化を早める原因にもなります。

温度の目安 (CPUモデルによる)

- アイドル時: 30℃ ~ 45℃

- ゲーム・通常作業時: 60℃ ~ 80℃

- 高負荷ベンチマーク時: 90℃以下に収めるのが理想。95℃~100℃は危険水域です。

強力な冷却環境を整えることが不可欠です。

- 高性能CPUクーラー

冷却性能は最重要です。空冷なら大型のサイドフロー型、水冷なら240mm以上の大型ラジエーターを持つ簡易水冷(AIO)クーラーを推奨します。 - 高品質なCPUグリス

CPUとクーラーの間の熱を効率よく伝えるためのCPUグリスも重要です。熱伝導率の高い高品質な製品を選びましょう。 - ケースエアフロー

PCケース内の空気の流れも温度に大きく影響します。吸気ファンと排気ファンを適切に配置し、熱がこもらないように工夫することも大切です。

設定を安全に定格へ戻す方法

オーバークロック設定が不安定になったり、一時的に標準状態で使用したくなったりした場合は、いつでも簡単に設定を元に戻せます。

BIOS/UEFIからリセットする方法

最も簡単で確実な方法です。

- PCを再起動し、BIOS/UEFI設定画面に入ります。

- メニューの中から「Load Optimized Defaults」や「Load Default Settings」といった項目を探して選択し、実行します。

- [F10]キーなどで設定を保存して再起動します。

これにより、オーバークロック設定だけでなく、すべてのBIOS設定が工場出荷時の初期状態に戻ります。

CMOSクリア

これは、オーバークロック設定が原因でPCが起動しなくなった(POSTしない)場合の最終手段です。マザーボード上のボタンやジャンパピンを操作するか、一度コイン電池を取り外して数分待ってから戻すことで、BIOS/UEFIの設定を物理的にリセットします。

詳しい手順はマザーボードの取扱説明書を確認してください。

やりすぎ禁物!失敗しないための注意点

最後に、オーバークロックで失敗しないための重要な注意点をまとめます。

- 電圧の盛りすぎは絶対に避ける

CPUを最も早く、そして確実に破壊する原因です。自分のCPUモデルにおける安全な電圧の上限を事前にネットなどで調べておき、絶対に超えないようにしましょう。他人の成功例を鵜呑みにしてはいけません。 - 温度を無視しない

100℃近い温度での連続稼働は、性能低下だけでなくCPUの寿命を著しく縮めます。常に温度を監視し、危険水域に達するようなら設定を見直しましょう。 - シリコンロッタリーを理解する

CPUには個体差があり、同じ型番でもオーバークロック耐性は異なります。これを「シリコンロッタリー」と呼びます。他人が達成できたクロックに自分のCPUが到達できるとは限りません。無理に同じ設定を追わないことが大切です。 - 少しずつ変更し、テストを繰り返す

倍率や電圧を一度に大きく変えると、何が不安定の原因かわからなくなります。「設定を1つ変更 → テスト」という地道な作業が、安全な成功への一番の近道です。 - 安定性で妥協しない

「ベンチマークは通るけど、たまにアプリが落ちる」という状態は、常用するには「不安定」です。いかなる状況でも安定して動作する設定を見つけましょう。

CPU オーバークロック やり方の重要ポイントまとめ

この記事で解説したCPUオーバークロックのやり方に関する重要ポイントをまとめました。

- オーバークロックはCPUを定格周波数以上で動作させること

- 性能向上やコスト削減がメリットだが多くのリスクも伴う

- 実行はすべて自己責任となりメーカー保証は対象外になる

- CPUの寿命は主に電圧と温度に大きく影響される

- 対応するCPU・マザーボード・強力な冷却装置が必須

- Intelは「K」付きCPUと「Z」シリーズマザーボードが必要

- AMDは多くのRyzen CPUとX/Bシリーズマザーボードで可能

- 設定は安定的で確実なBIOS/UEFIで行うのが基本

- HWiNFO64での監視とCinebenchでの性能確認が重要

- まずはコア倍率を1ずつ上げ、電圧はAutoのまま試す

- 不安定になったら電圧を0.01V単位で慎重に上げていく

- 高負荷テストで最低1時間以上の安定動作を確認する

- 高負荷時のCPU温度は90℃以下に収めるのが理想

- 設定を戻す際はBIOSで「Load Optimized Defaults」を実行

- 電圧の盛りすぎはCPU故障の最大の原因なので絶対に避ける