パソコンの動作が遅くなったりソフトの起動に時間がかかったりするようになると、CPUを交換が必要性と感じ、費用が気になり始める方も多いと思います。特にRyzenなどのCPUを使っている方の中には、起動しない、画面が映らないといったトラブルが発生し、CPUの故障を疑うケースもあります。本記事では、CPU交換を検討するうえで知っておきたい費用の目安や、実際にやること、CPU交換後に確認すべきポイントまで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

IntelのCPUの場合、i5からi7にアップグレードする場合の費用や、CPU 交換は何年ごとに検討すべきかといった視点にも触れつつ、自分で作業する場合のCPU交換 やり方や、工具・道具の準備、そして作業時の注意点も丁寧に紹介します。さらに、bios アップデートが必要なケースや、交換後のライセンス 認証、OSの再設定が必要な場合の対応方法についても解説します。

この記事を通して、CPU交換にかかる費用の全体像をつかみ、必要な準備や費用を抑えるコツ、そして故障した場合の対応方法までを体系的に理解できる内容をお届けします。CPU交換を検討している方の判断材料として、ぜひ参考にしてみてください。

-

CPU交換にかかる費用の相場と内訳

-

自分で交換する場合と業者依頼の違い

-

交換時に必要な準備や注意点

-

費用対効果や買い替えとの比較ポイント

CPU交換にかかる費用の相場と内訳

-

メーカー修理に依頼した場合の料金相場

-

自作PCで自分で交換した場合

-

CPU本体の価格(世代・グレード別の目安)

-

交換にかかる工賃・技術料の有無と相場

-

ノートPCとデスクトップでの交換可否と費用差

-

中古パーツを使うと費用を抑えられる?

-

修理専門店・量販店・メーカー依頼の比較

-

OSの再認証や初期化に関わる追加コストは?

メーカー修理に依頼した場合の料金相場

CPUの交換をメーカーに依頼する場合、費用は高めに設定されることが多く、平均で2万円から5万円前後になることが一般的です。この料金には、部品代だけでなく、技術料や診断料など複数の項目が含まれており、場合によっては配送費や手数料なども加算されることがあります。

メーカー修理の特徴として、正規部品を使用し、公式の手順に従った作業が行われるため、品質面での信頼性は高いです。パソコンの保証期間中であれば、無償対応になることもありますが、保証対象外での交換となると、工賃や検査費用が追加で発生します。具体的な料金項目の一例としては以下の通りです。

-

故障診断料:3,000円程度

-

作業工賃:5,000〜10,000円

-

CPU本体代:20,000〜40,000円(モデルにより大きく異なる)

-

配送料・手数料:無料〜数千円

また、メーカー側で交換対応できないケース(カスタムパーツの使用や改造履歴があるなど)もあるため、依頼前にはサポート窓口で確認しておくと安心です。メーカー修理は「確実性」と「安心感」を重視する方に向いていますが、コストを重視する方は次に紹介する他の選択肢も検討するとよいでしょう。

自作PCで自分で交換した場合

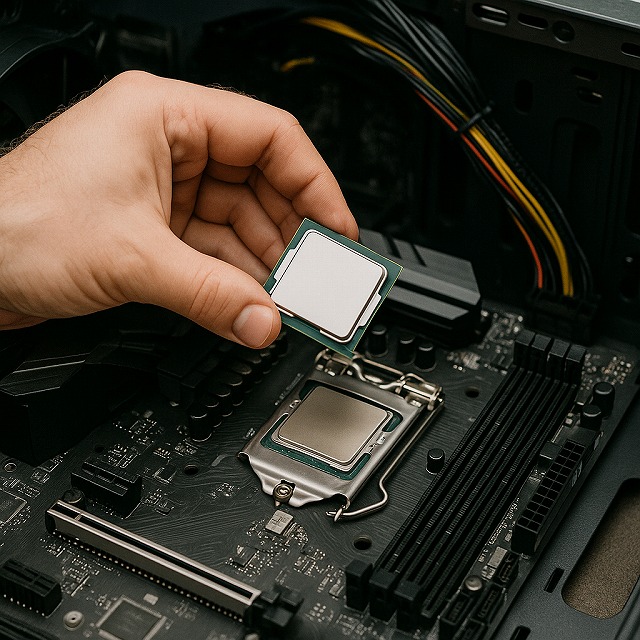

自作パソコンであれば、CPU交換を自分で行うことで費用を最小限に抑えることができます。CPU本体の価格のみで済み、工賃や技術料が一切かからないからです。必要な部品や道具をすでに持っている場合、出費は新しいCPUの価格とグリス代程度にとどまります。

ただし、注意が必要なのは「知識と経験が必要」という点です。CPUの取り付けには繊細な手作業が求められ、静電気やパーツ破損のリスクも伴います。取り付けに失敗した場合、CPUやマザーボードが故障する可能性もあります。具体的な準備と手順は以下の通りです。

-

必要なもの:

-

新しいCPU(2〜4万円)

-

シリコングリス(500〜1,500円)

-

静電気防止手袋やリストバンド(必要に応じて)

-

プラスドライバー、エアダスターなどの工具

-

-

交換の流れ:

-

電源を完全に切り、放電を行う

-

PCケースを開け、CPUクーラーを取り外す

-

旧CPUを外し、新CPUを装着

-

グリスを塗布し、クーラーを戻す

-

動作確認を行う

-

費用を節約できる一方で、トラブルが起きた際の責任もすべて自己負担となります。自信がない場合は、後述する修理専門店に依頼する方法も検討してみましょう。

CPU本体の価格(世代・グレード別の目安)

CPUの価格は、搭載する世代や性能グレードによって大きく変動します。性能が上がるほど価格も高くなるのが一般的で、用途に合わせた選定がとても重要です。

例えば、日常的な作業(ネット閲覧やOfficeソフトの使用)を中心とするなら、Intel Core i3やAMD Ryzen 3などのエントリーモデルで十分です。これらは1万円台後半から購入可能で、コストパフォーマンスに優れています。一方、動画編集や3Dゲームを快適に動かしたい場合は、Core i7やRyzen 7以上のハイエンドモデルが必要になりますが、価格は5万円〜7万円と高額になります。

代表的な価格帯の目安は以下の通りです。

-

Intel Core i3/Ryzen 3:10,000〜20,000円

-

Intel Core i5/Ryzen 5:20,000〜35,000円

-

Intel Core i7〜i9/Ryzen 7〜9:35,000〜70,000円以上

また、最新世代のCPUは旧世代に比べて性能が向上しているだけでなく、対応するマザーボードや電力要件も変わってくるため、単に価格だけで選ばないよう注意が必要です。パフォーマンスと価格のバランスを見ながら、最適なモデルを選びましょう。

交換にかかる工賃・技術料の有無と相場

パソコンショップや修理専門業者にCPUの交換を依頼した場合、工賃や技術料が発生します。この費用は作業内容の複雑さや店舗の方針によって異なりますが、おおよその相場は3,000円から10,000円程度です。

多くの場合、以下のような項目が別途請求されます。

-

作業工賃:3,000〜8,000円

-

故障診断料:2,000〜3,000円

-

テスト・動作確認費用:無料〜2,000円

工賃には、パソコンの分解、CPUの取り外し・取り付け、グリスの塗布、CPUクーラーの再設置、動作確認などが含まれます。追加でOSの設定やBIOSのアップデートなどを依頼する場合は、別料金になることが多いため事前確認が必要です。

注意点として、工賃が安すぎる店舗は技術力やアフターサポートに不安がある場合もあります。安さだけで判断せず、口コミや実績を参考に信頼できる業者を選ぶことが大切です。

ノートPCとデスクトップでの交換可否と費用差

CPU交換における大きな違いの一つが、ノートパソコンとデスクトップパソコンの構造の違いです。デスクトップは一般的に拡張性が高く、CPUもソケット式で交換しやすい設計がされていますが、ノートパソコンではそう簡単にいきません。

ノートPCの多くは、薄型・軽量化を優先して設計されており、CPUがマザーボードに「はんだ付け」されているタイプが主流です。この場合、CPUの取り外しや交換はほぼ不可能で、仮に可能だとしても、非常に高度な専門知識と専用の作業設備が必要になります。結果として、交換対応できる業者も限られてしまいます。

対して、デスクトップPCは以下のような特徴があります。

-

CPUがソケット式で差し替え可能

-

分解やパーツ交換が比較的簡単

-

修理業者での対応が広く可能

-

工賃や作業費が安価(3,000〜10,000円)

一方、ノートPCでCPU交換が可能なケースでは、費用が高額になる傾向があります。作業の難易度が高いため、3万円〜5万円程度かかることも珍しくありません。さらに、交換対応できるCPUが限られているため、性能向上の効果も限定的です。

このような理由から、ノートパソコンのCPU交換は基本的に推奨されず、スペック不足を感じたらメモリやストレージの増設、または本体の買い替えを検討した方が現実的です。

中古パーツを使うと費用を抑えられる?

CPU交換にかかる費用を少しでも抑えたい場合、中古のパーツを利用するという選択肢があります。特に、型落ちモデルや一世代前のCPUは、新品価格の半額以下で購入できることも多く、予算が限られている方にとっては魅力的な手段といえます。

中古CPUの活用には、次のようなメリットがあります。

-

コストを大幅に削減できる(新品の30~60%)

-

同じ価格で上位グレードのCPUが手に入る可能性

-

動作確認済み品を選べば実用性も高い

ただし、当然ながらデメリットも存在します。

-

使用期間や状態にバラつきがある

-

購入先によっては保証が付かないこともある

-

相性問題や不具合リスクが新品より高い

中古品の購入先としては、動作保証のある中古ショップやリファービッシュ(整備済)製品を扱う店舗が安心です。フリマアプリやオークションサイトも利用できますが、動作確認が不十分だったり、返品不可であることも多いため、初心者にはあまりおすすめできません。

コストを抑えつつもある程度のリスクを許容できる方であれば、中古CPUの活用は有効な手段です。購入時は、必ず対応ソケットやマザーボードとの互換性も併せてチェックしましょう。

修理専門店・量販店・メーカー依頼の比較

CPUの交換を依頼する先としては、大きく分けて「修理専門店」「家電量販店」「PCメーカー」の3つがあります。それぞれの特徴を理解しておくことで、目的や条件に合った最適な選択ができるようになります。

修理専門店

-

CPU交換に特化した技術者が多く、作業がスピーディ

-

部品の持ち込みができることも多く、柔軟性が高い

-

工賃は3,000円〜8,000円と比較的リーズナブル

家電量販店(例:ヤマダ電機、ビックカメラなど)

-

全国に店舗があり、相談・受付がしやすい

-

多くはメーカーに修理を委託するため、時間がかかる

-

中間マージンがかかるため、費用が割高になる傾向

PCメーカー(例:富士通、NEC、HPなど)

-

純正パーツを使っての正確な修理が可能

-

保証期間内であれば無償対応されることもある

-

保証外の場合は費用が高く、交換対象が限定される

それぞれの依頼先には一長一短があるため、次のような判断基準で選ぶと良いでしょう。

-

コスト重視:修理専門店

-

保証を活かしたい:PCメーカー

-

気軽に相談したい:家電量販店

目的や状況に応じて、複数の業者から見積もりを取り、総合的に判断することが大切です。

OSの再認証や初期化に関わる追加コストは?

CPUを交換したあと、パソコンの挙動や設定に関して注意すべき点の一つが「OSの再認証」です。Windowsの場合、CPUを含むハードウェア構成が大きく変更されると、ライセンス認証が一時的に解除されることがあります。

通常、MicrosoftアカウントとWindowsライセンスが紐づいていれば、自動的に再認証が行われるケースが多いです。しかし、以下のような条件に該当する場合は、手動対応が必要になることがあります。

-

デジタルライセンスではなく、プロダクトキーで認証していた

-

他にも複数のパーツ(マザーボードなど)を同時に変更した

-

Microsoftアカウントとの連携を事前にしていなかった

再認証に失敗した場合は、Microsoftサポートに連絡することで認証を復元してもらえることもありますが、まれに再インストールが必要になるケースもあります。その場合は、以下のような追加コストが発生する可能性があります。

-

作業を業者に依頼する場合:5,000〜10,000円程度

-

リカバリメディアがない場合:別途作成・購入の手間

-

データバックアップ:クラウドや外付けストレージの購入費用

さらに、OSを再インストールする場合は、初期化によってデータが失われる可能性があるため、事前のバックアップは必須です。大切なファイルやアプリの設定は、必ず保存しておくようにしましょう。

CPU交換の費用|判断基準と注意点

-

費用対効果を考慮した交換判断

-

古いマザーボードとの互換性チェック方法

-

BIOSアップデートの必要性とリスク

-

作業中に起きやすいトラブルとその回避法

-

交換後の性能向上はどれくらい見込める?

-

保証期間やサポート終了の確認ポイント

-

買い替えのほうが得になるケースとは?

-

データのバックアップと初期化に備える

費用対効果を考慮した交換判断

CPU交換を検討する際には、「費用対効果」が重要な判断材料になります。単にパーツを新しくすることが目的ではなく、その結果として得られるパフォーマンス向上が、かけたコストに見合うかをしっかりと見極める必要があります。

まず検討したいのが、現在の用途と必要なスペックです。たとえば、Webブラウジングや書類作成が中心であれば、ハイエンドCPUへの交換は過剰投資となる可能性があります。一方で、動画編集やゲームなどの高負荷作業を行うのであれば、CPUの性能が作業効率に大きく影響するため、ある程度の投資が妥当になります。

費用対効果を見極めるためのチェックポイントは以下のとおりです。

-

交換対象のCPU価格(新品 or 中古)

-

交換にかかる工賃や追加部品(クーラー・グリスなど)

-

現在のCPUと新CPUのベンチマークスコアの差

-

作業にかかる時間・手間

-

パソコン全体の寿命がどのくらい残っているか

また、CPUだけでなくマザーボードやメモリの交換が必要になる場合、それだけで総額が大きくなり、「パーツ交換ではなく新しいPCの購入の方が安上がりだった」というケースも少なくありません。

目安として、交換に3万円以上かかるようであれば、スペックや保証を含めた新しいパソコンへの買い替えも一度検討してみる価値があります。目的に対して過不足ない性能のCPUを選び、無駄な出費を避けることが、賢いCPU交換の第一歩といえるでしょう。

古いマザーボードとの互換性チェック方法

CPUを交換する前には、必ずマザーボードとの「互換性」を確認する必要があります。対応していないCPUを取り付けてしまうと、パソコンが起動しなかったり、最悪の場合はマザーボードやCPU自体が故障してしまう恐れがあるからです。

マザーボードとの互換性をチェックするには、まず次の3つの情報を把握する必要があります。

-

CPUソケットの型番(例:LGA1200、AM4など)

-

チップセットの種類(例:B460、X570など)

-

BIOSのバージョンと更新履歴

この情報は、フリーソフトの「CPU-Z」を使えば簡単に確認できます。CPU-Zを起動し、「Mainboard」タブでマザーボードのモデル名やチップセット、BIOSバージョンなどを確認しましょう。その上で、使用しているマザーボードメーカーの公式サイトにアクセスし、「CPUサポートリスト」や「互換CPU一覧」などを確認します。ここに記載があれば、そのCPUは対応済みであることがわかります。

また、同じソケット規格でも、対応しているCPUが世代によって異なることもあります。たとえば「LGA1151」というソケットは第6世代と第8世代で互換性がありません。こうした細かい違いにも注意が必要です。

さらに、新しいCPUに対応させるためには、BIOSのアップデートが必要になるケースもあります。アップデートが難しい場合は、元のCPUで一度起動させてから更新を行う必要があるため、手元に旧CPUが必要になることもあります。

マザーボードとCPUの互換性は、単なる型番の一致だけでは判断できない場合もあります。安心して交換作業を進めるためにも、メーカーの公式情報をしっかり確認し、不安があれば販売店やサポートに相談するようにしましょう。

BIOSアップデートの必要性とリスク

CPU交換を検討する際に見落とされがちなのが「BIOS(バイオス)」のバージョン確認です。新しいCPUを正しく認識させるには、マザーボード側のBIOSが対応している必要があります。対応していない場合、CPUを取り付けてもパソコンが起動せず、原因に気づかないまま悩むケースも少なくありません。

BIOSとは、パソコンの電源投入時に基本的な動作を制御するシステムであり、新しいCPUに合わせた機能やマイクロコードが随時追加されています。そのため、CPUを交換する前には、使用しているマザーボードメーカーの公式サイトで「CPUサポート表」や「BIOS対応バージョン一覧」を確認し、自分のBIOSが交換予定のCPUに対応しているかをチェックする必要があります。

もし対応していない場合、BIOSのアップデートが必要になりますが、この作業には注意が必要です。主なリスクは次の通りです。

-

アップデート中に電源が切れるとマザーボードが故障する可能性がある

-

手順を誤るとパソコンが起動しなくなる

-

アップデート後に他の不具合が出ることもある(古いパーツとの相性など)

BIOSアップデートは、メーカーごとに専用の手順が用意されており、基本的には公式の手順をしっかりと読みながら行えば問題ありません。ただし、作業に不安がある場合や、自分で行うことにリスクを感じる方は、パソコン修理業者や購入店に依頼することを検討してください。

なお、BIOSのアップデート作業を行う前には、現在の設定や構成を記録しておくこと、必要に応じてバックアップ電源(UPS)を利用することなど、安全対策も忘れずに行いましょう。

作業中に起きやすいトラブルとその回避法

CPU交換作業は、一見すると単純な差し替えに思えるかもしれませんが、実際には細かな注意点が多く、トラブルが発生しやすい工程でもあります。作業前にどんな問題が起こりやすいかを知っておくことで、未然に防ぐことができます。

代表的なトラブルとその対処法は次の通りです。

1. CPUソケットのピン折れ・曲がり

CPUをソケットに取り付ける際、角度がズレたまま力を入れてしまうと、ピンが曲がったり折れたりすることがあります。ピンが破損するとマザーボードごと交換になるため、非常に高くついてしまいます。

→ 回避方法:ソケットの切り欠きや印をよく確認し、力をかけずにまっすぐ慎重に挿入することが大切です。

2. グリスの塗りすぎ・塗り忘れ

グリスはCPUとクーラーの間の熱を伝える役割を持っています。塗りすぎるとはみ出してショートの原因になることがあり、塗り忘れた場合は熱暴走を招きます。

→ 回避方法:あずき一粒程度の量を中央に乗せるだけで十分です。クーラー装着時に圧力で広がるため、無理に全体へ伸ばす必要はありません。

3. 静電気による部品の破損

静電気は目に見えない危険です。基板やメモリにわずかな静電気が流れただけで、故障するケースもあります。

→ 回避方法:作業前に金属に触れて放電したり、静電気防止手袋・リストバンドを着用すると安心です。

4. ケーブルやファンの接続忘れ

CPUクーラーのファン電源ケーブルや、マザーボードへの補助電源の差し忘れはよくあるミスです。これにより電源が入らなかったり、過熱の危険があります。

→ 回避方法:作業後には必ず一度すべての配線を確認し、ケーブルが正しい位置に接続されているかチェックする習慣をつけましょう。

このように、CPU交換には注意すべき点が多数ありますが、焦らず一つひとつ丁寧に確認しながら作業を進めることで、多くのトラブルは防げます。不安な場合は、事前に手順を動画やマニュアルで確認し、落ち着いた環境で作業するようにしましょう。

交換後の性能向上はどれくらい見込める?

CPUを交換することで、パソコン全体の動作スピードが大きく改善される可能性があります。ただし、その効果は「交換するCPUの性能差」と「他のパーツとのバランス」に大きく依存します。

たとえば、Intel Core i3からCore i7へ、あるいは第7世代から第13世代へと大幅なアップグレードを行った場合、体感速度は劇的に変化します。以下のような点において、性能向上を感じやすくなります。

-

アプリケーションの起動時間が短くなる

-

動画編集やエンコードが数倍速くなる

-

複数のソフトを同時に開いても動作が重くなりにくくなる

-

最新ゲームのフレームレートが安定する

一方、軽度なアップグレード(例:Core i5の世代違い程度)であれば、日常的な使用ではあまり差を感じないこともあります。また、CPUの性能が上がっても、メモリが少なかったりストレージがHDDのままだったりすると、ボトルネックとなって期待する効果が得られない場合もあるため注意が必要です。

性能向上の程度は、ベンチマークスコアやレビューサイトでの比較を参考にすると分かりやすくなります。数値の差を実感値に換算し、作業時間短縮や快適性の向上がどれほど見込めるかを確認したうえで、交換の価値を判断しましょう。

保証期間やサポート終了の確認ポイント

CPUを交換する前に必ず確認しておきたいのが、パソコンの「保証期間」と「メーカーサポートの有無」です。これらを無視して交換を行うと、後から不具合が起きた際に、保証が受けられず全額自己負担になってしまうこともあります。

まず、メーカー製のパソコンの場合、分解や改造(CPU交換も含まれる)は「保証対象外」とされていることが一般的です。購入から1年以内であれば修理対応が無料で行える可能性がありますが、分解歴があるとこの対象から外れるため、慎重な判断が求められます。

確認すべきポイントは以下の通りです。

-

パソコン本体の保証期間が残っているか

-

延長保証に加入しているか(条件付きで保証継続の場合あり)

-

CPU交換によりサポートが打ち切られるか

-

OSのライセンスやサポート期間が近くないか

また、自作PCやBTOパソコンでも、購入から年数が経過していると、マザーボードやCPUのサポート情報がすでに掲載終了していることもあります。その場合は、過去の情報をアーカイブサイトなどで調べるか、メーカーに直接問い合わせる必要があります。

CPU交換を行うことで、既存の保証が無効になることもあるため、交換前には必ず規約を確認し、必要であれば保証期間終了後に作業を行うなど、適切なタイミングを見極めましょう。

買い替えのほうが得になるケースとは?

CPU交換を検討している方の中には、「もしかするとパソコン自体を買い替えた方が良いのでは?」と考える方もいるでしょう。実際、条件によってはパーツ交換よりも新規購入のほうがコストパフォーマンスに優れている場合があります。

以下のような条件に該当する場合は、買い替えを検討する価値があります。

-

マザーボードやメモリも古く、交換の必要がある

-

使用しているパソコンが5年以上前のモデル

-

新CPUに対応していないため、BIOS更新や追加パーツが必要

-

ストレージがHDDのままで、速度のボトルネックになっている

-

OSのサポート終了が迫っている(例:Windows 10)

たとえば、CPUだけでなくマザーボードとメモリの交換が必要になる場合、合計で4万〜6万円を超えることもあります。その場合、同価格帯の最新モデルのパソコンを購入すれば、CPUだけでなくSSDや最新OS、静音性や消費電力といった面でもメリットを得ることができます。

また、買い替えにより新品保証が付帯する点も重要です。トラブル時の安心感や、長期間使い続けられるという点では、CPU交換よりも買い替えのほうがトータルで得になることも多いのです。

CPU交換を急がず、買い替えと比較した上で総合的な判断をすることが、無駄のない選択につながります。

データのバックアップと初期化に備える

CPUの交換はハードウェアの変更にあたるため、交換作業中や作業後に予期せぬトラブルが発生することもあります。たとえば、パソコンが起動しなくなったり、OSのライセンス認証が外れたりするケースがあり、それらに備えるためにも「データのバックアップ」は事前に必須です。

バックアップを取る際は、次のようなポイントを押さえておくと安心です。

-

ドキュメント、写真、動画、音楽などの個人データ

-

ブラウザのブックマークや設定

-

使用しているアプリケーションの設定ファイル

-

必要なインストーラやライセンスキーの控え

保存先としては、外付けHDDやSSD、またはクラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)が定番です。特に重要なデータは、2箇所以上に保存しておくと、万一どちらかが破損しても安心できます。

さらに、OSの再インストールが必要になる場合に備えて、Windowsのインストールメディアやプロダクトキーも準備しておきましょう。BIOSアップデートやマザーボードの変更を行う場合、初期化が必要になることもあるため、リカバリー手順も事前に確認しておくことをおすすめします。

CPU交換作業そのものはパソコンの中核をいじる作業であり、思わぬ不具合が発生することもあります。スムーズに復旧できるよう、データ保全の対策を万全に整えたうえで、作業を行うようにしましょう。

CPU 交換 費用の相場と選び方まとめ

-

メーカー修理は2万〜5万円と高額になりやすい

-

自作PCなら部品代だけで済み費用を抑えられる

-

CPU本体の価格は1万〜7万円以上で性能に比例する

-

工賃は3,000〜10,000円が一般的な相場

-

ノートPCは交換が困難で費用も高額になりがち

-

中古CPUを使えば新品より半額以下で手に入ることもある

-

修理専門店はコスパ重視で柔軟な対応が可能

-

量販店は気軽だが実作業は外注で割高になる傾向がある

-

メーカー依頼は品質は高いが費用がかさむ

-

CPU交換後はOSの再認証や初期化が必要な場合がある

-

CPU選定は使用目的と性能バランスで判断するべき

-

マザーボードとのソケット・チップセットの互換性確認が必須

-

BIOSが未対応だと交換後に起動しないリスクがある

-

静電気やピン折れなど交換作業中のトラブルに注意が必要

-

買い替えのほうが安く快適な場合もあるため比較は重要