パソコンの冷却性能を保つために欠かせないのが、CPUグリスの正しい管理です。CPUグリスには寿命があるので、いつ塗り替えるべきか、その塗り替え時期や頻度に悩んでいる方も多いと思います。

CPUグリスは時間の経過とともに劣化していき、放っておくと冷却効果が落ちてしまいます。いつまでも放置しっぱなしの人もいるようですが、実はときどき塗り直さないとパフォーマンスの低下や突然のシャットダウンといったトラブルにつながる可能性もあるんです。

この記事では、グリスが劣化しているかを見極めるよくある劣化サインのチェック方法から、正しい塗り方や量、塗るときのコツまで、初心者の方にもわかりやすく紹介していきます。さらに、塗り過ぎやつけすぎに注意したい理由や、古いグリスの拭き取り方・除去の仕方についても丁寧に解説します。

また、さまざまなグリスの種類ごとの違いや、性能差・熱伝導率の比較を通じて、自分の使い方に合った選び方ができるようになります。最後に、信頼性の高いおすすめ製品もいくつかご紹介しますので、これからグリスの交換を考えている方はぜひ参考にしてください。CPUグリスの寿命を正しく理解し、快適なPC環境を長く保つために役立つ情報をお届けします。

-

CPUグリスの交換時期と適切な塗り替え頻度

-

劣化したグリスのサインとその確認方法

-

再塗布の手順や塗るときのコツ

-

グリスの種類や性能差と製品選びのポイント

CPUグリスの寿命と交換タイミング

-

塗り替え時期や適切な頻度は?

-

劣化サインを見逃さないように!

-

塗り直さないとどうなる?

-

塗り過ぎつけすぎに注意!

-

正しい拭き取り方と除去の仕方

塗り替え時期や適切な頻度は?

CPUグリスは、CPUとヒートシンクの間の熱を効率よく伝えるために欠かせない素材ですが、時間の経過とともにその性能は徐々に低下していきます。そのため、適切なタイミングで塗り替えることが、パソコンの安定動作や冷却性能の維持に直結します。ここでは、塗り替えの目安や頻度、使用環境による違いなどについて詳しく解説します。

まず、一般的な塗り替えの目安としては、おおよそ「1〜2年に1回」が推奨される頻度です。これは市販されている標準的なシリコングリスやセラミックグリスの多くが、使用開始から1〜2年で劣化し始めるとされているからです。特に、パソコンを長時間稼働させる人や、ゲーム・動画編集などで高負荷をかけるユーザーは、熱の発生量が多くなるため、グリスの劣化が早まりやすくなります。

一方で、高耐久グリスや金属系の高性能タイプであれば、3〜5年ほど再塗布が不要な製品も存在します。こうした製品は熱による変質や乾燥が起こりにくく、長期間にわたって安定した冷却性能を維持することが可能です。ただし、どれほど高品質なグリスでも、環境要因によって劣化が早まることはあります。

例えば、以下のような条件下では塗り替えの頻度を高めることが推奨されます:

-

夏場の高温多湿な部屋で長時間使用している場合

-

オーバークロックをしている場合

-

排熱処理が不十分なケースで使用している場合

-

ケース内のホコリがたまりやすく、内部温度が高くなる構成の場合

また、グリスの状態が気になるときは、CPU温度の上昇を目安にするとよいでしょう。通常時よりも10℃以上高い温度を記録するようになった場合は、グリスが乾燥して隙間ができている可能性が高くなります。

さらに、分解やパーツの交換を行った際も、再塗布が必要です。一度でもヒートシンクを外すと、グリスが剥がれて密着度が落ちるため、そのまま再装着するのは避けてください。

最後に、塗り替えの頻度は「使用するグリスの種類」と「PCの使用状況」によって変わるため、マニュアルに記載された耐用年数や、自分のPCの温度傾向を把握しておくことが重要です。適切なタイミングでの再塗布を心がけることで、冷却性能を維持しながらCPUの寿命も延ばすことができます。

劣化サインを見逃さないように!

CPUグリスは、CPUと冷却装置(ヒートシンク)の間に塗布され、熱を効率的に伝える役割を担っています。しかし、時間の経過や使用環境によってグリスは徐々に劣化していきます。劣化したまま使い続けると冷却効果が低下し、最終的にはパソコンの安定性や寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、誰でも気づきやすい「よくある劣化サイン」について詳しく紹介します。

最もよく見られるのが、CPU温度の上昇です。以前よりファンの回転音が大きく感じられたり、PCの表面が熱くなるのが早くなったりする場合は、グリスの劣化を疑ってみるべきです。こうした状態は、グリスが乾燥し熱伝導の効率が落ちている証拠とも言えます。温度を確認するには、専用の温度監視ソフト(HWMonitorやCore Tempなど)を使うと手軽に調べることができます。

また、パフォーマンスの低下も劣化のサインです。動画編集やゲームプレイなどの負荷の高い作業中にカクつきが増えたり、処理が遅く感じたりすることがあります。これはCPUが熱を持ちすぎて安全のためにクロック数を自動的に下げる「サーマルスロットリング」が起きている可能性があるためです。しばらくするとシャットダウンや再起動が突然発生するようになるケースも見受けられます。

さらに、物理的にグリスの状態を確認できる場合は、見た目の変化にも注意が必要です。以下のような症状がある場合は明らかに劣化しています。

-

グリスがひび割れて乾燥している

-

粘性がなく、粉状または固形化している

-

グリスがはみ出して周囲にこびりついている

-

全体的に薄くなっており、塗布面が見える

これらの兆候は、冷却性能の低下だけでなく、最悪の場合にはCPUの過熱故障を引き起こす原因にもなります。

いずれにしても、グリスの劣化は「使えなくなる前」に気づいて対応することが重要です。日頃から温度の監視を行い、数年に一度はグリスの状態を確認・再塗布することが、パソコンの安定運用に直結します。些細な変化に敏感になることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができるのです。

塗り直さないとどうなる?

CPUグリスを塗り直さずに放置すると、冷却効率が下がり、CPUが高温状態になりやすくなります。その結果、動作クロックが自動的に制限され、処理速度が遅くなったり、最悪の場合は強制シャットダウンが起こったりします。

こうした状態が続くと、CPUそのものの寿命が縮まることもあり、マザーボードや他のパーツにまで影響を及ぼすこともあります。特に高性能なCPUを搭載している場合は、熱に対してより敏感なため注意が必要です。

このため、グリスのメンテナンスを怠ることは、単に「熱くなる」だけでなく、パソコン全体の寿命やパフォーマンスに大きな影響を与えるリスクがあるということを理解しておく必要があります。

パフォーマンスを維持するためにも、定期的な塗り直しは避けて通れないメンテナンスの一つです。

CPUグリスの寿命を延ばすコツと選び方

-

CPUグリスの寿命を延ばすコツと選び方

-

種類ごとの性能差や熱伝導率比較

-

高耐久グリスと通常品の違い

-

塗り方や量は?塗るときのコツ

-

グリスのおすすめ製品を紹介

-

再塗布時に注意すべきポイント

種類ごとの性能差や熱伝導率比較

CPUグリスにはいくつかの種類があり、それぞれに特性や性能の違いがあります。選ぶ製品によって冷却効率や安全性が大きく変わるため、自分の用途に合ったタイプを理解しておくことが大切です。

代表的なグリスの種類とその特性は以下の通りです:

-

シリコングリス

もっとも一般的で安価なタイプです。熱伝導率は約0.5~4 W/m・Kと低めですが、扱いやすく初心者に適しています。過度な性能を求めない通常利用であれば十分です。 -

メタルグリス(液体金属タイプ)

高い熱伝導率を誇り、ハイエンドなPCやオーバークロック環境に用いられることが多いです。熱伝導率は最大70 W/m・K以上に達することもあります。ただし、電気を通すためショートのリスクがあり、アルミ素材のパーツを腐食させる可能性もあります。初心者は扱いに注意が必要です。 -

カーボングリス

電気を通さず安全性が高いのが特徴です。熱伝導率は5~12 W/m・K程度で、バランスの取れた性能を持っています。導電性がないため扱いやすく、カスタムPCにも人気があります。 -

セラミックグリス

粘度が高く、塗布後も固まりにくい性質があります。絶縁性があるため安全ですが、熱伝導率は中程度(3~8 W/m・K)です。コストパフォーマンスが良く、一般用途に適しています。

これらの種類を選ぶ際は、冷却の必要性、安全性、取り扱いやすさを総合的に判断しましょう。

高耐久グリスと通常品の違い

高耐久グリスは、その名の通り「長期間の使用に耐えうる性能」が特長です。一般的なグリスは1〜2年程度で塗り替えが必要とされますが、高耐久グリスは3〜5年、製品によってはそれ以上の期間にわたって性能を維持できるものもあります。

主な違いは以下のような点です:

-

劣化しにくい成分設計

通常品は熱や時間の影響で徐々に乾燥し、固化する傾向があります。一方、高耐久グリスは乾燥しにくい特殊成分が含まれており、長時間安定した熱伝導を維持します。 -

熱伝導率の変化が少ない

長期間使い続けても熱伝導率が低下しにくいため、冷却効率を安定的に保つことができます。 -

コスト面とのバランス

高耐久グリスは価格がやや高めに設定されています。ただし、頻繁に塗り替える必要がないため、長い目で見れば手間もコストも軽減できます。

このような違いから、高耐久タイプはハイパフォーマンスPCやメンテナンス頻度を減らしたい用途に向いています。一方で、短期間で構成を変える自作ユーザーには通常品でも十分対応可能です。

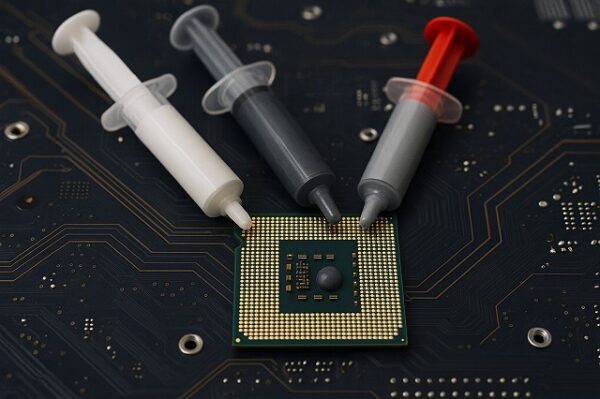

塗り方や量は?塗るときのコツ

CPUグリスの塗布には適切な「塗り方」と「量」があります。どれだけ高性能なグリスを使用しても、塗布が不適切だとその性能を活かすことができません。

まず、最も一般的で初心者におすすめの方法は「中央一点盛り」です。これは、CPUの中心に米粒ほどのグリスを乗せ、ヒートシンクの圧力で均一に広がることを狙ったものです。手間が少なく、ムラができにくいため多くの環境で採用されています。

他にも以下のような塗布方法があります:

-

スプレッド法(全面塗布)

ヘラやカードなどで均一に広げる方法で、接触面全体にムラなく塗れるという利点があります。ただし作業がやや面倒で、塗り過ぎのリスクもあります。 -

X字塗布・ライン塗布

ヒートスプレッダーの形状や大きさによっては、X字や1~2本の直線状に塗ることで効率よく広がらせることができます。

適切な量は約0.3g~0.5gが目安です。多すぎるとグリスがはみ出し、ショートや熱抵抗の原因になります。逆に少なすぎると隙間が埋まらず、熱伝導率が低下します。

また、作業前にCPUとヒートシンクの表面をしっかり清掃しておくことで、密着性を高めることができます。

グリスのおすすめ製品を紹介

CPUグリスは種類も多く、選ぶのに迷う方も多いでしょう。ここでは、ユーザー評価が高く、信頼性のあるおすすめ製品をタイプ別に紹介します。

-

ARCTIC MX-6

高い熱伝導率と扱いやすさを両立した定番グリス。初心者にも扱いやすく、約9 W/m・Kの性能を誇ります。長寿命で乾燥しにくいため、定期的なメンテナンスが難しい人にも向いています。 -

Thermal Grizzly Kryonaut

プロ用途でも利用される高性能グリス。約12.5 W/m・Kの熱伝導率を持ち、ハイエンドPCやゲーミングマシンにおすすめです。粘度が高く、広がりやすいのも特長です。 -

Noctua NT-H2

高耐久性と高性能の両立を図ったバランスタイプ。メンテナンスサイクルが長く、静音PCやサーバー環境でも活躍します。 -

Cooler Master MasterGel Maker

導電性がなく、初心者でも安心して使用可能。熱伝導率は約11 W/m・Kと高く、コストパフォーマンスにも優れています。 -

Conductonaut(Thermal Grizzly)

液体金属タイプで、非常に高い熱伝導率(73 W/m・K)を持ちます。ただし電気を通すため注意が必要で、アルミ製ヒートシンクには使えません。上級者向けです。

自作初心者は「MX-6」や「NT-H2」などの安全でバランスの取れた製品を選ぶのが無難です。上級者や冷却性能を重視する場合は、用途に応じて高性能タイプを検討しましょう。

再塗布時に注意すべきポイント

CPUグリスの再塗布は、パフォーマンス維持に欠かせない作業です。塗布後に時間が経過すると、グリスは乾燥したり劣化したりして、冷却性能が著しく低下する可能性があります。そのため、適切なタイミングと方法で再塗布を行うことが重要です。

再塗布時の主な注意点は以下の通りです:

-

完全に冷ました状態で作業する

使用直後はCPUやヒートシンクが高温になっているため、電源を落とし十分に冷却してから作業を始めてください。 -

古いグリスはきれいに除去する

グリスが残っていると、密着不良や空気混入の原因になります。無水エタノールや専用クリーナーを使い、ペーパーや綿棒で丁寧に拭き取りましょう。 -

塗布量に注意する

再塗布でも初回と同様に「多すぎず・少なすぎず」が基本です。グリスが古いまま上から重ねると冷却効率が悪化するため、必ず新しいグリスに交換してください。 -

静電気に注意する

作業時は静電気防止手袋を使用したり、静電気防止マットを活用したりすることで、パーツの破損リスクを抑えることができます。

再塗布の目安は使用頻度にもよりますが、1〜2年に1回が推奨されます。PCの温度が以前より上がるようになったと感じたら、早めの確認を行いましょう。

総括:CPUグリスの寿命を延ばすために知っておくべきポイント

-

一般的な塗り替え頻度は1〜2年に1回が推奨される

-

高耐久グリスは3〜5年持続しやすく再塗布の手間が少ない

-

高温多湿やホコリの多い環境では劣化が早まる

-

オーバークロックや高負荷作業は再塗布頻度を上げるべき

-

グリス劣化の初期症状はCPU温度の上昇で判断できる

-

ファンの音や動作不安定はグリスの劣化が疑われる

-

サーマルスロットリングが頻発する場合も劣化サインの一つ

-

グリスがひび割れたり乾燥していたら即交換が必要

-

グリスの塗り過ぎははみ出しやショートのリスクがある

-

正しい塗布量は米粒1〜2粒分が目安とされる

-

古いグリスは無水エタノールなどで丁寧に除去することが重要

-

種類によって熱伝導率が大きく異なり性能に影響する

-

金属系グリスは高性能だが導電性があり取り扱いに注意が必要

-

初心者は絶縁性が高く扱いやすいカーボングリスが無難

-

定期的な温度監視とメンテナンスが寿命延長の鍵となる