PCの動作音がうるさい、特にCPUファンの音が気になることはありませんか。静音化したいけれど、冷却性能が落ちてしまうのは避けたいものです。この記事では、CPUファンのおすすめ設定について、静音と冷却の最適なバランスを見つけるための具体的な方法を解説します。

PWMとDC制御の違いといった基礎知識から、BIOSやUEFIでの設定方法、便利なファンコントロールソフトの活用法、そして効果的なファンカーブの作り方まで網羅的にご紹介。さらに、CPU温度とファン回転数の目安や、うるさいファンへの静音化対策、PC全体の冷却効率を上げるケースファン設定との連携にも触れていきます。

ASUS、MSI、GIGABYTEといった主要メーカー別の設定例も交えながら、あなたのPC環境に最適な設定を見つける手助けをします。

- 静音性と冷却性能を両立するファン設定の基本

- BIOS/UEFIとソフトウェアを使った具体的な設定手順

- PC全体の冷却効率を高めるケースファンとの連携方法

- 主要メーカー(ASUS, MSI, GIGABYTE)別の設定事例

CPUファン設定おすすめの基本知識と設定方法

- PWMとDC制御の違いとファンの選び方

- 目標にすべきCPU温度とファン回転数の目安

- 静音化の基本となるファンカーブの作り方

- ファンカーブを滑らかにする高度な調整機能

- 設定方法の基礎となるBIOSとUEFIでの操作

- GPU温度も使えるファンコントロールソフト

PWMとDC制御の違いとファンの選び方

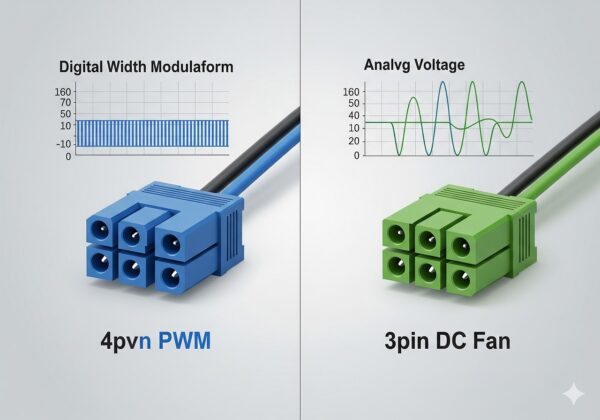

CPUファンの設定を理解する上で、まず知っておくべきなのが「PWM制御」と「DC制御」という2つの主要な制御方式です。これらはファンの回転数をどのようにコントロールするかが異なり、マザーボードに接続するコネクタのピン数で見分けることができます。

制御方式のポイント

- PWM (Pulse Width Modulation) 制御: 4ピンコネクタを使用。ファンには常に安定した電圧を供給し、別の信号線で送るパルス信号の幅(デューティサイクル)を変化させて回転数を精密に制御します。

- DC (Direct Current) 制御: 3ピンコネクタを使用。ファンに供給する電圧そのものを変化させることで回転数を調整する、よりシンプルな方式です。

PWM制御は、電圧を下げずに回転数をコントロールできるため、非常に低い回転数まで精密に調整できるのが最大のメリットです。

これにより、PCが低負荷の際にはファンをほぼ無音に近い状態で動作させることが可能になります。一方、DC制御は電圧を下げるため、一定以下の電圧になるとファンが停止してしまう「最低起動電圧」の制約があり、PWMほど低い回転数での制御は得意ではありません。

どちらを選ぶべきか、以下の表にまとめました。

| 特徴 | PWM制御 | DC制御 |

|---|---|---|

| コネクタ | 4ピン | 3ピン |

| 制御方法 | パルス幅変調 | 電圧制御 |

| 制御精度 | 非常に高い | 限定的 |

| 最低回転数 | 低い(最大値の10-20%) | 比較的高い(最大値の40-60%) |

| 主な用途 | 高性能PC、静音PC | 予算重視のPC、ケース標準ファン |

結論として、静音性と精密な温度管理を求めるなら、4ピンのPWMファンが明確におすすめです。現代のほとんどのマザーボードは4ピンヘッダーを備えており、PWMファンとDCファンの両方に対応していますが、ファンの性能を最大限に引き出すためにはPWM対応ファンを選択するのが賢明です。

目標にすべきCPU温度とファン回転数の目安

最適なファン設定を行うには、まず「どのくらいの温度が安全で、どのくらいの回転数が適切か」という目安を知ることが重要です。CPUの温度は、PCの状態によって大きく変動します。

CPU温度の一般的な目安

- アイドル時 (PC待機中): 30℃~45℃。室温にもよりますが、常時50℃を超える場合は冷却環境の見直しが必要かもしれません。

- 軽負荷時 (Web閲覧など): 40℃~60℃。この範囲であれば全く問題ありません。

- 高負荷時 (ゲームや動画編集): 60℃~85℃。この範囲は安全な動作温度と見なされます。

CPUにはTjMax (最大接合温度)という、メーカーが定めた安全な上限温度があります。多くのCPUでは95℃~100℃程度に設定されており、この温度に達するとCPUは自身を保護するために自動で性能を落とします(サーマルスロットリング)。ファン設定の目的は、高負荷時でもこのTjMaxを大きく下回り、安定して最高のパフォーマンスを維持することにあります。

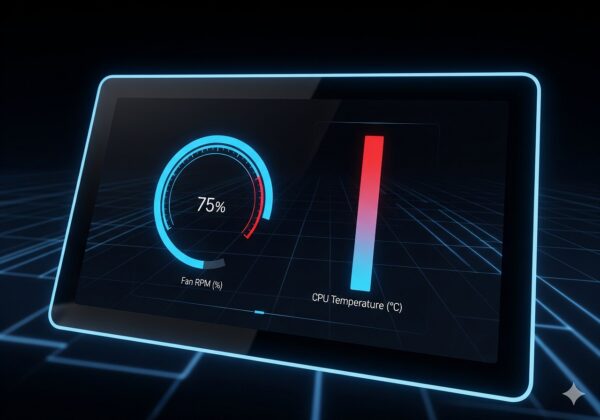

ファン回転数(RPM)と騒音の関係については、「静かだと感じる回転数の上限」を自分自身で把握することが大切です。高品質なファンは高い回転数でも静かですが、一般的に1200 RPMを超えると多くのファンで動作音が認識され始めます。この「うるさいと感じ始める回転数」が、後述するファンカーブ設定の重要な基準となります。

静音化の基本となるファンカーブの作り方

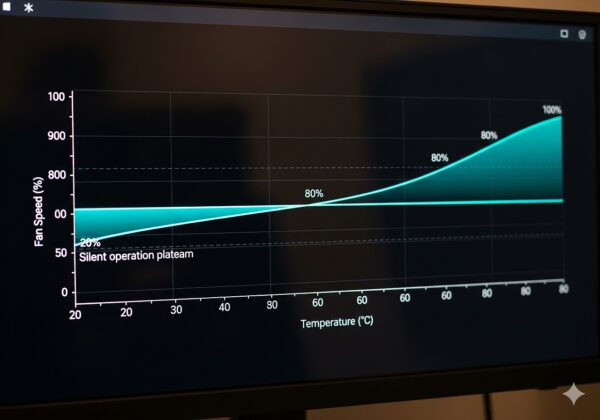

ファンカーブとは、「CPU温度(横軸)」と「ファン回転率(縦軸)」の関係を定義したグラフのことです。このカーブを適切に設定することが、静音性と冷却性能を両立させる鍵となります。

初心者がやりがちなのが、温度に対して直線的に回転数が上がる単純なカーブです。しかし、これではWebブラウザを開くなどの些細な温度変化でもファンが頻繁に回転数を変え、「フォー、フォン」という耳障りな音の原因になります。

静音化の秘訣「プラトー(平坦域)メソッド」

この問題を解決するのが「プラトー(平坦域)」を設ける方法です。これは、一定の温度帯まではファンの回転数を完全に固定する設定です。

- まず、自分が「気にならない」と感じる最も高い回転率(例: 35%)を見つけます。

- 次に、アイドル時や軽負荷時の温度をカバーする範囲(例: 20℃から55℃まで)で、回転率をその値(35%)に固定します。

- これにより、CPU温度が55℃に達するまではファン回転数が一切変動せず、非常に静かな状態を維持できます。

プラトーを超えた高負荷域では、温度上昇に合わせて滑らかに回転数が上がるようにカーブを設定します。例えば、75℃で70%、85℃で100%といった具合に、ゲーム中の平均的な温度や、サーマルスロットリング手前の温度で冷却が最大になるようにポイントを設けます。この「低負荷時は動かず、高負荷時はしっかり働く」メリハリのある設定が、快適なPC環境の秘訣です。

ファンカーブを滑らかにする高度な調整機能

より洗練されたファン制御を目指すなら、BIOS/UEFIやソフトウェアが提供する高度な調整機能の活用がおすすめです。これらは、一時的な温度の急上昇(スパイク)にファンが過剰反応するのを防ぎ、動作をさらに滑らかにします。

主な高度な調整機能

- ヒステリシス (Hysteresis): ファンが回転数を「下げる」際の温度差を設定する機能です。例えば、60℃で回転数が上がる設定でヒステリシスを5℃にすると、温度が55℃に下がるまで回転数は維持されます。これにより、温度が特定の境界で小刻みに変動しても、ファンが頻繁にオンオフするのを防ぎます。

- ステップアップ/ダウンタイム (Fan Smoothing): ファンがある回転率から次の回転率へ移行するのにかかる時間を秒単位で設定します。値を大きくすると、ファンはゆっくりと滑らかに回転数を変化させるため、急な騒音の変化がなくなります。特に、瞬間的に温度が跳ね上がりやすいCPUで効果的です。

これらの機能は、PCの動作音を「熱の変化」から「体感的な静けさ」へと最適化するための重要なツールです。特にステップアップ/ダウンタイムは、近年のマザーボードに標準搭載されていることが多く、数秒設定するだけでも体感できるほどの効果があります。

設定方法の基礎となるBIOSとUEFIでの操作

CPUファン設定の最も基本的で安定した方法は、マザーボードのBIOS(バイオス)またはUEFI(ユーイーエフアイ)で行うことです。これらはOSが起動する前に動作する基本的なソフトウェアで、ここでの設定はOSの不具合などに影響されません。

BIOS/UEFIへのアクセス方法

PCの電源を入れた直後、メーカーロゴが表示されている画面で特定のキー(多くは「Delete」キーまたは「F2」キー)を連打することでアクセスできます。キーはメーカーによって異なるため、画面の表示を確認するか、PCのマニュアルを参照してください。

BIOS/UEFI画面に入ったら、「Monitor」や「Fan Control」といった項目を探します。近年のマザーボードはグラフィカルなインターフェースを備えており、マウス操作で直感的にファンカーブを設定できます。

- ASUS: Q-Fan Control

- MSI: Hardware Monitor / Smart Fan Control

- GIGABYTE: Smart Fan

これらの画面で、前述した「プラトーメソッド」を参考に、各温度ポイントでのファン回転率をドラッグ&ドロップで設定していきます。また、ファンがPWMかDCかを自動で判別する「Auto」モードや、手動で指定する項目もあります。まずはBIOS/UEFIで基本的な設定を固めておくことが、安定した冷却システムの基盤となります。

GPU温度も使えるファンコントロールソフト

BIOS/UEFIでの設定は安定的ですが、より柔軟で高機能な制御を求めるなら、OS上で動作するファンコントロールソフトの活用がおすすめです。

特にゲーミングPCでは、CPUよりもGPU(グラフィックボード)が最大の熱源となることが少なくありません。しかし、BIOSのファン設定は通常CPU温度しか参照できません。その結果、GPUが高温になってもケースファンが反応せず、ケース内に熱がこもってしまうという問題が起こります。

この問題を解決するのが、サードパーティ製の高機能ファンコントロールソフトです。

代表的なファンコントロールソフト

- Fan Control: 無料でありながら非常に高機能な定番ソフト。最大の特徴は、CPU温度だけでなくGPU温度など、PC内のあらゆるセンサーをソースとしてファンを制御できる点です。「CPUとGPUの高い方の温度に合わせる」といった高度な設定も可能で、ゲーミングPCの冷却を劇的に改善できます。

- Argus Monitor: こちらも強力な有料ソフトで、システム内のあらゆる温度ソースに基づいて包括的な制御が可能です。

メーカー純正のユーティリティ(ASUS Armoury Crate, MSI Centerなど)もファン制御機能を提供していますが、多機能な分、動作が重い場合があります。そのため、BIOSで基本的な設定を行い、OS上では「Fan Control」のような軽量な専門ソフトでGPU温度と連動させた高度な設定を行うというハイブリッドアプローチが最もおすすめです。

CPUファン設定おすすめの応用とメーカー別実践例

- ケースファン設定と連携した全体の冷却戦略

- ファンがうるさいと感じた時の静音化対策

- メーカー別設定例:ASUS編

- メーカー別設定例:MSI編

- メーカー別設定例:GIGABYTE編

- CPUファンのおすすめ設定は静音と冷却の両立

- 最適解を見つけるCPUファン設定おすすめ総括

ケースファン設定と連携した全体の冷却戦略

CPUクーラーの性能は、それ単体で決まるわけではありません。PCケース全体の空気の流れ(エアフロー)が、冷却システム全体の効率を大きく左右します。CPUファンを最適化しても、ケース内に熱がこもっていては効果が半減してしまいます。

エアフローの基本:正圧と負圧

- 正圧 (Positive Pressure): ケース内に取り込む空気の量(吸気)が、外に排出する量(排気)を上回る状態。ケース内の気圧が外より高くなるため、フィルターのない隙間からホコリが侵入しにくくなります。内部をクリーンに保ちたい場合におすすめです。

- 負圧 (Negative Pressure): 排気量が吸気量を上回る状態。あらゆる隙間から空気を吸い込むため、冷却効果は高い場合がありますが、同時にホコリも引き込みやすくなります。

重要なのは、これらのケースファンを「どの温度に連動させるか」です。前述の通り、ゲーミングPCではGPUが最大の熱源となるため、ケースファン(特に排気ファン)をCPU温度ではなくGPU温度に連動させることが非常に効果的です。これにより、GPUが熱を発すると即座にケースファンが反応し、熱を効率的に排出できます。この設定は「Fan Control」などのソフトウェアで実現可能です。

ファンがうるさいと感じた時の静音化対策

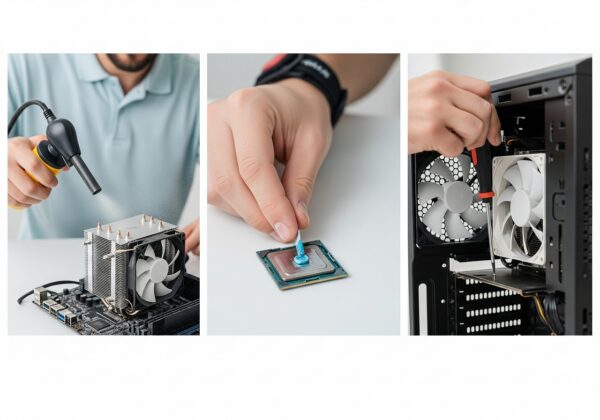

ファンカーブを最適化してもファンの音が気になる場合、原因は設定ではなく物理的な問題にあるかもしれません。「シュー」という空気の流れの音ではなく、「ガリガリ」「カラカラ」といった異音がする場合は特に注意が必要です。

ファン騒音の主な物理的原因

- 埃の蓄積: ヒートシンクやファンブレードに埃がたまると、冷却効率が低下し、ファンはより高速で回転する必要が出てきます。これが騒音の最大の原因となることが多いです。

- サーマルグリスの劣化: CPUとクーラーの間の熱を伝えるサーマルグリスは、経年で乾燥し性能が低下します。熱伝導が悪くなるとCPU温度が上昇し、結果的にファンが高回転になります。

- ベアリングの劣化: ファンの軸受け部分(ベアリング)が摩耗すると、「ガリガリ」といった異音や振動の原因となります。

これらの対策として、まずはエアダスターなどで定期的にPC内部を清掃することが最も効果的です。数年使用したPCで温度が以前より高くなったと感じる場合は、サーマルグリスの塗り直しが劇的な改善をもたらすこともあります。異音がする場合は、ファン自体の寿命が考えられるため、新しいファンへの交換を検討しましょう。

メーカー別設定例:ASUS編

ASUS製マザーボードでは、「Q-Fan Control」という機能でファンを設定します。

UEFI (BIOS) での設定

- PC起動時に「Del」または「F2」キーでUEFIに入ります。

- EZ Mode画面で「F6」キーを押すと「Q-Fan Control」が起動します。

- 設定したいファン(CPU_FANなど)を選択し、「手動」を選んでグラフ上の点をドラッグしてカーブを作成します。

- 特徴的な機能として「CPUファン ステップアップ/ステップダウン」があります。この値を大きくすると、ファンの回転数変化がより緩やかになり、静音性が向上します。

ソフトウェアでの設定 (Armoury Crate)

Windows上では「Armoury Crate」内の「Fan Xpert」機能を使います。最初に「ファンチューニング」を実行することで、接続された各ファンの性能(最低・最高回転数)を自動で検出し、最適な制御のベースを作成してくれます。また、AIが負荷に応じて自動で最適化する「AI Cooling」機能も利用可能です。

メーカー別設定例:MSI編

MSI製マザーボードでは、「Hardware Monitor」内の「Smart Fan Control」で設定します。

UEFI (Click BIOS) での設定

- PC起動時に「Del」キーでUEFIに入ります。

- 画面の「HARDWARE MONITOR」をクリックします。

- 「Smart Fan Mode」を有効にし、グラフ上の4つの点をドラッグするか、数値を直接入力してカーブを設定します。

- ASUSと同様に「Fan Step Up Time」と「Fan Step Down Time」があり、ファンの応答性を緩やかに調整できます。

ソフトウェアでの設定 (MSI Center)

Windows上では「MSI Center」の「User Scenario」から設定可能です。「User」プロファイルの詳細設定でファンカーブを調整できます。ただし、多機能な分リソースを消費する傾向があるため、設定後はスタートアップを無効にすることも一つの手です。

メーカー別設定例:GIGABYTE編

GIGABYTE製マザーボードでは、「Smart Fan」機能(最新モデルではSmart Fan 6)で設定します。

UEFIでの設定

- PC起動時に「Del」キーでUEFIに入ります。

- 「F6」キーを押すと「Smart Fan」画面が起動します。

- 「Manual」を選択し、グラフ上の点をドラッグしてカーブを調整します。

- GIGABYTEの特徴として、温度ソースをCPU以外(VRMなど、マザーボード上の他のセンサー)に手軽に変更できる点が挙げられます。

- 「Temperature Interval」でヒステリシスを設定し、温度変化に対する過剰な反応を防ぐことができます。

ソフトウェアでの設定 (GIGABYTE Control Center)

Windows上では「GIGABYTE Control Center (GCC)」内の「System Information Viewer (SIV)」で設定します。初めて使用する際は「Calibrate」機能でファンの特性を読み込ませることが推奨されます。

CPUファンのおすすめ設定は静音と冷却の両立

これまで解説してきた知識を基に、目的別のファンカーブ設定例を2つ紹介します。これらはあくまで出発点であり、ご自身のPC環境や好みに合わせて微調整してください。

静音性重視の構成例

- プラトー: 60℃までファン回転率30~40%を維持。一般的な作業ではほぼ無音を目指す。

- ランプ: 75℃までに60~70%まで緩やかに上昇。

- 最大: 85℃で100%に到達させ、安全性を確保。

パフォーマンス重視の構成例

- プラトー: 50℃までファン回転率40~50%を維持し、冷却の初動を早める。

- ランプ: 70℃までに80~90%まで急勾配で上昇させ、積極的に冷却。

- 最大: 80℃で100%に到達させ、熱による性能低下のマージンを最大化。

重要なのは、アイドル時や軽負荷時の静音性を確保しつつ、高負荷時にはサーマルスロットリングを確実に回避できる冷却性能を発揮させることです。このバランスを見つけることが、CPUファンのおすすめ設定におけるゴールと言えるでしょう。

最適解を見つけるCPUファン設定おすすめ総括

- CPUファンの制御には主に4ピンのPWM制御と3ピンのDC制御がある

- 静音性と精密な制御を求めるならPWM対応ファンが明確におすすめ

- 高負荷時のCPU温度は85℃以下を保つのが一つの目安となる

- ファンカーブ設定では低負荷時に回転数を固定するプラトーが静音化の鍵

- 些細な温度変化でファンが反応しないようヒステリシス設定が有効

- BIOS/UEFIでの設定はOSに依存せず最も安定した制御基盤となる

- 主要メーカーはそれぞれQ-FanやSmart Fanといった機能を提供している

- ゲーミングPCではGPU温度をソースにできるファンコントロールソフトが強力

- 「Fan Control」などのフリーソフトでより柔軟なシステム冷却が可能になる

- CPUファンだけでなくケースファンとの連携で全体のエアフローを構築する

- ケースファンをGPU温度に連動させるとゲーム中の冷却効率が大幅に向上する

- 「ガリガリ」などの異音は埃やベアリング劣化など物理的な原因が多い

- 定期的なPC内部の清掃は騒音対策と性能維持に最も効果的である

- サーマルグリスの劣化も温度上昇の原因となるため数年ごとの塗り直しを検討

- 最終的な目標は静音性と冷却性能の最適なバランスを見つけること