PCの心臓部であるCPUを自作・購入する際、「CPUクーラーは本当に必要なのか?」と疑問に思ったことはありませんか。CPUの箱に付属するリテールクーラー(付属クーラー)で十分なケースもあれば、交換が必須となるケースも存在します。

この記事では、CPUクーラーの基本的な役割から、クーラーがなしの場合にどうなるか、熱暴走の具体的な症状まで詳しく解説します。さらに、社外品への交換がもたらすメリット・デメリット、初心者にも分かりやすい選び方のポイントとして、空冷と水冷の違いやサイドフロー・トップフローといった形状の特徴、TDPや対応ソケットの確認、サイズとケースとの干渉問題、静音性の重要性まで網羅。おすすめモデルの価格帯や、具体的な取り付け方、CPUグリスの塗り方まで、あなたの疑問をすべて解決します。

- CPUクーラーの本当の必要性と役割

- リテールクーラーで十分な場合と交換すべき場合の違い

- 用途や予算に合わせた最適なCPUクーラーの選び方

- クーラーの交換手順とグリス塗布の具体的な方法

本当にCPUクーラーは必要?役割と熱暴走のリスク

- CPUクーラーの基本的な役割

- CPUクーラーなし どうなる?熱暴走の症状とは

- リテールクーラー(付属クーラー)とは?

- 十分なケースと別途必要になるケース

- 社外品へ交換するメリットとデメリット

CPUクーラーの基本的な役割

CPUクーラーは、コンピュータの頭脳であるCPU(Central Processing Unit)を冷却するための不可欠なパーツです。CPUは電気を使って膨大な計算処理を行っており、その過程で必ず熱が発生します。特に、高性能なCPUで複雑な処理を行うほど、その発熱量は大きくなります。

CPUには安全に動作できる温度の上限が定められており、この温度を超えてしまうと性能が著しく低下したり、最悪の場合は故障に至る危険性があります。CPUクーラーは、CPUで発生した熱をヒートシンクと呼ばれる金属製の放熱板に吸収・拡散させ、ファンの風を当てることで熱を空気中に逃がし、CPUの温度を常に適正な範囲内に保つという重要な役割を担っています。

ヒートパイプの仕組み

多くの社外品CPUクーラーには「ヒートパイプ」という銅製のパイプが搭載されています。このパイプ内部には特殊な液体が封入されており、CPUの熱で液体が蒸発→パイプ内を移動してヒートシンクで冷却され凝縮(液体に戻る)→再びCPU側へ移動、というサイクルを繰り返します。これにより、CPUの熱を効率的にヒートシンク全体へ素早く伝えることができるのです。

CPUクーラーなし どうなる?熱暴走の症状とは

もしCPUクーラーを取り付けずにPCを起動したら、一体どうなるのでしょうか。結論から言うと、正常な使用は一切不可能です。

PCの電源を入れた直後、CPUの温度はわずか数秒で100℃近くまで急上昇します。すると、CPUに搭載されている「サーマルシャットダウン」という保護機能が作動し、CPUやマザーボードといった高価なパーツが熱で損傷するのを防ぐため、OSが起動する前に強制的に電源が落ちるか、再起動を繰り返すことになります。

熱暴走の具体的な症状

また、CPUクーラーが付いていても性能が不足していたり、ホコリが溜まっていたりすると「熱暴走」という状態に陥ることがあります。これは、冷却が追いつかずにCPU温度が許容上限を超え、PCが正常に動作しなくなる状態です。熱暴走が起きると、以下のような様々な症状が現れます。

熱暴走の主な症状

- パフォーマンスの低下(サーマルスロットリング):CPUが自身を保護するために、自動的に処理速度を落とす現象です。PCの動作が急に重くなったり、ゲームのフレームレートがガクッと落ちたりします。

- フリーズ:PCが完全に固まり、マウスやキーボードの操作を一切受け付けなくなります。

- ブルースクリーン:システムに重大なエラーが発生したことを示す青い画面が表示され、強制的に再起動されます。

- 突然のシャットダウン・再起動:CPUの保護機能が働き、PCの電源が予兆なく落ちたり、勝手に再起動したりします。

- パーツの寿命低下・故障:高温状態が続くとCPUだけでなく、マザーボードやメモリなど周辺の電子部品にも大きな負荷がかかり、劣化を早めて故障の原因となります。

これらの症状は、快適なPC利用を妨げるだけでなく、大切なデータや高価なパーツを危険に晒すことにも繋がります。

リテールクーラー(付属クーラー)とは?

リテールクーラーとは、CPUを箱で購入した際(リテール品)に、標準で同梱されているメーカー純正のCPUクーラーのことです。インテルでは「純正クーラー」、AMDでは「Wraithクーラー」シリーズなどが有名です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

ハイエンドCPUには付属しないことも

インテルのCore i7/i9の「K」付きモデルや、AMD Ryzen 7/9の一部の高性能CPUには、リテールクーラーが付属していません。これは、これらのCPUの発熱量が大きく、リテールクーラーでは冷却が到底追いつかないためです。メーカー側が「ユーザーが用途に合った高性能な社外品クーラーを別途用意すること」を前提としているのです。

十分なケースと別途必要になるケース

リテールクーラーで十分なのか、それとも高性能な社外品クーラーが必要なのかは、PCの用途と使用するCPUによって大きく変わります。

リテールクーラーで十分なケース

以下のような軽作業が中心であれば、リテールクーラーでも問題なく動作することがほとんどです。

- Webサイトの閲覧、メール、SNS

- 動画視聴(YouTube、Netflixなど)

- Officeソフト(Word, Excel)での書類作成

- 使用CPU:Core i3/i5やRyzen 3/5などのエントリー〜ミドルクラスCPUを定格で使う場合

- その他:PCの動作音にこだわらず、コストを最優先したい場合

別途CPUクーラー(社外品)が必要になるケース

一方、CPUに高い負荷が長時間かかるような用途では、リテールクーラーでは冷却が追いつかず、性能低下やPCの不安定化を招く可能性があるため、高性能な社外品クーラーへの交換が強く推奨されます。

- PCゲーム:特にグラフィックが美麗な最新のAAAタイトルなど

- クリエイティブ作業:動画編集、エンコード、4K/8K動画のレンダリング、3DCG制作、ライブ配信など

- オーバークロック(OC):CPUの性能を定格以上に引き出して使用する場合(発熱量が大幅に増えるため高性能クーラーは必須)

- 使用CPU:Core i7/i9やRyzen 7/9などのハイエンドCPUを使う場合

- 環境:PCの動作音を極力静かにしたい、小型で通気性の悪いPCケースを使っている、夏場など室温が高い環境で使う場合

社外品へ交換するメリットとデメリット

リテールクーラーから社外品のCPUクーラーへ交換することには、多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。両方を理解した上で、交換を検討することが重要です。

交換するメリット

- 冷却性能の向上:CPU温度を低く安定させ、熱暴走やサーマルスロットリングを防ぎます。 これにより、CPUが持つ本来のパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。

- 静音性の向上:大型のヒートシンクとファンを搭載したモデルが多く、ファンを低回転で運用しても十分冷やせるため、リテールクーラーよりも格段に動作音が静かになります。

- オーバークロック耐性の向上:発熱が増加するオーバークロック時でもCPU温度を安定させ、より高い性能を目指せます。

- PC全体の安定性と長寿命化:CPUの熱がマザーボードや周辺パーツへ与える影響を抑え、システム全体の安定性を高め、各パーツの寿命を延ばすことに貢献します。

- デザイン性の向上:LEDで光るモデルや特徴的なデザインの製品も多く、PCケース内を自分好みにドレスアップできます。

交換するデメリット

- 追加コスト:数千円から数万円の購入費用が発生します。

- 取り付けの手間:マザーボードの裏からバックプレートを取り付けるなど、リテールクーラーより取り付けが複雑になる場合があります。

- 物理的な干渉のリスク:大型クーラーはPCケースのサイドパネル、メモリ、マザーボード上のヒートシンクなどと干渉する可能性があるため、購入前のサイズ確認が必須です。

- 重量:高性能な空冷クーラーは1kgを超えるものもあり、マザーボードに負担がかかります。

自分に合うCPUクーラーが必要?選び方から交換まで

- 失敗しない選び方の7つのポイント

- 空冷式と水冷式の違いを比較

- サイドフロー型とトップフロー型の特徴

- CPUのTDPと対応ソケットの確認は必須

- サイズ確認!PCケースとの干渉に注意

- PCの快適さを左右する静音性もチェック

- 初心者におすすめの定番モデル

- 価格帯で見るCPUクーラーの性能目安

- CPUクーラーの基本的な取り付け方

- CPUグリスの役割と正しい塗り方

失敗しない選び方の7つのポイント

CPUクーラーは種類が豊富で、どれを選べばいいか迷ってしまうかもしれません。ここでは、自分に合った製品を選ぶための7つの重要なポイントを解説します。

- 冷却方式を選ぶ:取り付けが簡単な「空冷式」か、冷却性能が高い「水冷式」か。

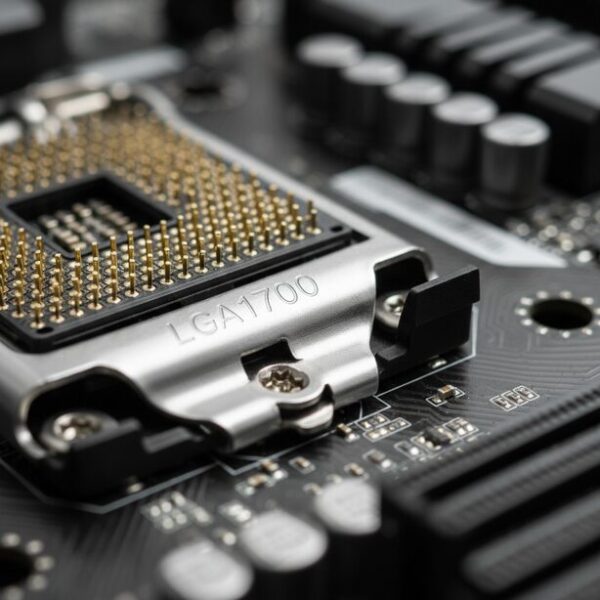

- CPUソケットの対応を確認する:自分のマザーボードのソケット(例: LGA1700, AM5)に対応しているか。

- CPUのTDPに対応しているか確認する:使用するCPUのTDP(熱設計電力)を上回る冷却性能を持つか。

- サイズを確認し、干渉を避ける:PCケースの高さ、メモリ、マザーボードのヒートシンクとぶつからないか。

- 静音性を考慮する:ファンの騒音レベル(dBA)は低いか、PWM制御に対応しているか。

- 取り付けやすさを確認する:レビューや動画で取り付け手順が分かりやすいかチェックする。

- 予算とデザインで選ぶ:上記の条件を満たした上で、予算内で好みのデザインを選ぶ。

空冷式と水冷式の違いを比較

CPUクーラーの冷却方式は、大きく分けて「空冷式」と「水冷式」の2種類があります。それぞれの仕組みとメリット・デメリットを理解し、自分に合った方式を選びましょう。

| 空冷クーラー | 水冷クーラー(簡易水冷) | |

|---|---|---|

| 仕組み | CPUの熱をヒートシンクに伝え、ファンの風で直接冷やす | CPUの熱を冷却液でラジエーターに運び、ファンで冷却液を冷やす |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

初心者の場合は、取り付けが簡単でコストパフォーマンスに優れ、故障のリスクも低い空冷式クーラーがおすすめです。

サイドフロー型とトップフロー型の特徴

空冷クーラーは、ファンの風が流れる方向によって「サイドフロー型」と「トップフロー型」に分類されます。それぞれに特徴があり、PCケースの形状や求める性能によって選択が異なります。

| サイドフロー型 | トップフロー型 | |

|---|---|---|

| 構造 |  ファンがマザーボードに垂直で、風が水平に流れる。 ファンがマザーボードに垂直で、風が水平に流れる。 |

ファンがマザーボードに平行で、風が上から下に吹き付ける。 ファンがマザーボードに平行で、風が上から下に吹き付ける。 |

| 特徴 |

|

|

| 注意点 | 大型モデルはメモリやケースのサイドパネルと干渉しやすい。 | ケース内のエアフロー設計が重要になる。 |

特別な理由がなければ、冷却効率が高く製品の選択肢も豊富なサイドフロー型を選ぶのが一般的です。

CPUのTDPと対応ソケットの確認は必須

CPUクーラー選びで、技術的に最も重要なのが「TDP」と「対応ソケット」の確認です。ここを間違えると、CPUを十分に冷やせなかったり、そもそも取り付けができなかったりします。

TDP (Thermal Design Power / 熱設計電力)

TDPとは、CPUが最大負荷時にどれくらいの熱を発するかを示す指標で、ワット(W)で表されます。CPUクーラーの冷却能力は「対応TDP」として表記されることがあり、この数値が冷却したいCPUのTDPを上回っている必要があります。

選び方の目安

CPUのTDPに対してギリギリの性能のクーラーを選ぶのではなく、TDPの1.5倍〜2倍程度の余裕を持った製品を選ぶと、高負荷時でも安定した冷却性能と高い静音性が得られます。

対応ソケット

CPUソケットは、CPUをマザーボードに取り付けるための規格です。IntelとAMD、さらに世代によって形状が異なります。CPUクーラーは、使用するマザーボードのCPUソケットに対応した取り付け金具が付属している必要があります。

主要な現行ソケットの例

- Intel:LGA1700 (第12〜14世代 Coreプロセッサー)

- AMD:AM5 (Ryzen 7000シリーズ以降), AM4 (Ryzen 1000〜5000シリーズ)

購入前に、CPUクーラーの製品仕様を必ず確認し、自分のマザーボードのソケットに対応しているかをチェックしましょう。

サイズ確認!PCケースとの干渉に注意

高性能なCPUクーラーほどサイズが大きくなる傾向があり、物理的な干渉はクーラー選びで最も多い失敗例の一つです。特に以下の3点は必ず確認しましょう。

- クーラーの高さ vs PCケースの対応高

PCケースの製品仕様には「CPUクーラー対応高」や「クリアランス」が記載されています。クーラーの全高がこの数値を超えると、PCケースのサイドパネルが閉まらなくなります。 - メモリとの干渉

大型のサイドフロークーラーは、ヒートシンクやファンがメモリスロットに覆いかぶさることがあります。特に、LEDで光るような背の高いヒートシンク付きメモリを使用する場合は要注意です。 - マザーボード上のパーツとの干渉

マザーボードの電源回路(VRM)を冷やすためのヒートシンクが大型化しており、CPUクーラーと干渉するケースがあります。小型マザーボードに大型クーラーを組み合わせる際は特に注意が必要です。

PCの快適さを左右する静音性もチェック

PCを使っている間の動作音は、作業の集中力や快適さに直結します。CPUクーラーの静音性は主にファンによって決まり、以下の点でチェックできます。

- ファンのサイズ:ファンは口径が大きいほど、同じ風量を送るのに必要な回転数が少なくて済みます。一般的に120mmや140mmの大型ファンの方が静音性に優れています。

- ノイズレベル (dBA):騒音の大きさを示す単位で、数値が小さいほど静かです。目安として、25dBA程度までなら静かな環境でも気になりにくいレベルです。

- PWM制御:マザーボードがCPU温度に応じてファンの回転数を自動で細かく制御する機能です。負荷が低いときは静かに、負荷が高いときだけしっかり冷やすという効率的な運用が可能になります。現在のクーラーファンはほとんどがこの機能に対応しています(4ピンコネクタ)。

初心者におすすめの定番モデル

数ある製品の中から、特に初心者の方におすすめできるのは、取り付けが比較的簡単で、性能と価格のバランスが良い空冷サイドフロー型の定番モデルです。多くのユーザーが使っている定番製品は、レビューや取り付け動画などの情報が豊富で、困ったときにも解決策を見つけやすいというメリットがあります。

初心者に人気の定番モデル例

- サイズ 虎徹 Mark 3:日本のメーカー「サイズ」の超定番モデル。高い冷却性能、優れた静音性、比較的簡単な取り付け方法で、長年にわたり絶大な人気を誇ります。

- DeepCool AK400 / AK620:非常に高いコストパフォーマンスで近年人気が急上昇しているモデル。シンプルなデザインと十分な冷却性能が魅力です。AK400はシングルタワー、AK620はより高性能なデュアルタワー型です。

- Noctua NH-U12A / NH-D15:価格は高めですが、空冷最強クラスの冷却性能と卓越した静音性を誇るハイエンドブランド。性能に一切妥協したくないユーザーから絶大な支持を得ています。

価格帯で見るCPUクーラーの性能目安

CPUクーラーは価格帯によって性能や特徴が大きく異なります。自分の予算と求める性能に合わせて選びましょう。

| 価格帯 | クラス | 特徴と主なターゲット |

|---|---|---|

| 3,000円~5,000円 | エントリー | リテールクーラーからの手軽なアップグレードに最適。Core i5/Ryzen 5クラスの定格運用なら十分な性能。 |

| 5,000円~10,000円 | ミドルレンジ(売れ筋) | 最も競争が激しく、コスパに優れた製品が揃う。Core i7/Ryzen 7にも対応でき、静音性も高いモデルが多い。 |

| 10,000円~15,000円 | ハイエンド空冷 / エントリー水冷 |

高性能なデュアルタワー空冷や、簡易水冷が視野に入る。本格的なオーバークロックを考えるならこのクラス以上。 |

| 15,000円以上 | 最高峰空冷 / ハイエンド水冷 |

大型ラジエーター搭載の高性能な簡易水冷が主流。最高の冷却性能やドレスアップ性を求めるユーザー向け。 |

CPUクーラーの基本的な取り付け方

ここでは、一般的な空冷サイドフロー型クーラーの取り付け手順を解説します。作業前には必ずPCの電源を切り、電源ケーブルを抜いてから行いましょう。

- 準備と古いクーラーの取り外し

体の静電気を逃がしてから作業を開始します。マザーボードから古いクーラーのファンケーブルを抜き、固定具を解除して取り外します。固着している場合は、軽くひねるようにして慎重に剥がしてください。 - CPUの清掃

CPU表面に残った古いCPUグリスを、無水エタノールなどを染み込ませた布で綺麗に拭き取ります。 - バックプレートの装着

マザーボードの裏側に、新しいクーラーに付属のバックプレートを取り付けます。 - CPUグリスの塗布

新しいCPUグリスをCPUの中央に米粒〜小豆程度の量を塗布します。(詳細は次項) - クーラー本体の固定

クーラー底面の保護フィルムを必ず剥がし、CPUの上に乗せます。ネジを対角線上の順番で、少しずつ均等に締めていきます。 - ファンの取り付けと接続

ヒートシンクにファンを取り付けます。風がPCケースの背面ファンに向かうように風向きに注意し、ファンケーブルをマザーボードの「CPU_FAN」端子に接続します。 - 動作確認

PCの電源を入れ、BIOS/UEFI画面でCPU温度やファン回転数が正常に表示されているか確認して完了です。

CPUグリスの役割と正しい塗り方

CPUグリスは、CPUクーラーの性能を最大限に引き出すための重要なアイテムです。CPU表面とクーラーの金属面にある微細な凹凸を埋め、CPUの熱を効率的にクーラーへ伝える熱伝導材の役割を果たします。

塗り方の種類と注意点

- 点(米粒)塗り:最も一般的で推奨される方法です。CPUの中央に米粒大のグリスを1点だけ出し、クーラーの圧力で押し広げます。簡単で失敗が少なく、気泡も入りにくいです。

- ヘラでのばす:CPU表面全体に薄く均一に塗り広げる方法。綺麗に塗るには技術が必要で、ムラや気泡のリスクがあります。

グリスの注意点

- 量は多すぎず少なすぎず:多すぎるとはみ出してマザーボードを汚し、少なすぎると冷却性能が低下します。

- 塗り替えのタイミング:一般的に2〜3年が目安です。CPUの温度が以前より高くなったと感じたら塗り替えを検討しましょう。

- 再利用は不可:一度クーラーを取り外したら、古いグリスは必ず綺麗に拭き取り、新しいグリスを塗り直す必要があります。

まとめ:自分に合うCPUクーラーが必要か判断しよう

この記事では、CPUクーラーの必要性から選び方、交換方法までを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- CPUクーラーはCPUを冷却し性能を安定させるために不可欠なパーツ

- クーラーなしでは熱暴走が起こりPCは正常に起動しない

- 熱暴走は性能低下やフリーズ、パーツ故障の原因となる

- リテールクーラーは軽作業なら十分だが高負荷や静音性には不向き

- PCゲームや動画編集、ハイエンドCPUには社外品クーラーが必要

- 社外品への交換は冷却性能と静音性を大幅に向上させるメリットがある

- 一方で追加コストや取り付けの手間、物理的な干渉リスクも存在する

- 初心者には取り付けが簡単でコスパの良い空冷サイドフロー型がおすすめ

- 選び方の基本はCPUソケットとTDP、そしてPCケースに入るサイズかの確認

- 水冷式は高性能だが高価で、空冷式はコスパと信頼性に優れる

- PCケースに入るクーラーの高さとメモリとの干渉は購入前に必ず確認する

- 静音性を求めるなら120mm以上の大型ファン搭載モデルを選ぶと良い

- 5,000円から10,000円の価格帯に性能と価格のバランスが良い製品が多い

- クーラー交換時は古いグリスを綺麗に拭き取り新しく塗り直すことが重要

- CPUグリスは中央に米粒大を乗せる点塗りが簡単で失敗が少ない

これらの情報を元に、ご自身のPCの用途や環境を考慮し、最適なCPUクーラーが必要かどうかを判断し、快適なPCライフをお送りください。