自作PCのパーツ選びで特に楽しいのが、ゲームや動画編集を快適にするグラフィックボード(グラボ)の選定ですよね。しかし、新しいグラボを選ぶ際に「自分のマザーボードに対応するのかな?」「マザーボードとグラボの対応って、どうやって調べるんだろう?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

ネットで情報を集めていると、「マザーボードとグラボの相性が悪いと動かない」といった話や、逆に「最近のパーツなら相性問題は気にしなくていい」という意見も見かけます。もしパーツが対応していないとどうなるのか、考えれば考えるほど心配になってしまいますよね。

この記事では、そんな「マザーボードと対応グラボの調べ方」に関する疑問を解消します。昔と今の相性問題の違いから、具体的なチェックポイント、便利なツールの使い方まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

- マザーボードとグラボの「相性問題」の本当の意味

- グラボ選びで最低限確認すべき物理的なチェックポイント

- 意外と見落としがちな電源や接続端子の確認方法

- パーツの互換性を効率よく調べるためのコツ

マザーボード対応グラボの調べ方と互換性の基礎

ここでは、マザーボードとグラフィックボードの互換性を調べる上で、まず押さえておきたい基本的な知識について解説します。かつて多くの自作ユーザーを悩ませた「相性」の話から、物理的に接続できるかどうかのチェックポイントまで、順番に見ていきましょう。

- マザーボードとグラボの対応・相性は今もある?

- 最重要!PCI Expressスロットの規格を確認

- 物理的に入る?PCケースとグラボのサイズ

- もし対応していないとどうなる?接続の注意点

マザーボードとグラボの対応・相性は今もある?

結論から言うと、昔ながらの「チップセットによる相性問題」は、現在ほとんど気にする必要はありません。一昔前、特に2005年頃までのAGP規格が主流だった時代には、マザーボードに搭載されているチップセットとグラフィックボードの相性がシビアで、「パーツを組んでみたら画面が映らない」といったトラブルが頻繁にありました。しかし、現在主流の「PCI Express(ピーシーアイエクスプレス)」という規格になってからは、パーツ間の互換性が非常に高くなり、メーカーが違うから動かない、といった心配はほぼなくなりました。

ではなぜ今でも「相性」という言葉が使われるのでしょうか。それは、チップセットのような電子的な相性ではなく、物理的な問題や電気的な要件をクリアしているか、という意味合いで使われることが多くなったからです。例えば、「高性能なグラボを買ったのに、大きすぎてPCケースに入らなかった」とか、「グラボは挿さったけど、電源の容量が足りなくてPCが起動しない」といったトラブルです。

これらは厳密には「相性」ではなく「互換性の確認不足」ですが、結果的に「パーツが合わなかった」という意味で相性という言葉が使われがちです。ですので、今の時代のパーツ選びでは、難しい相性問題を気にするより、後ほど解説するサイズや電源といった物理的・電気的な互換性をしっかり確認することが大切になります。

最重要!PCI Expressスロットの規格を確認

マザーボードとグラボの互換性を確認する上で、最も基本かつ重要なのが「PCI Express x16(ピーシーアイエクスプレス・かけるじゅうろく)」という接続スロットの確認です。グラボは、このスロットに挿し込んで使用するのが大前提となります。マザーボードを見てみると、いくつか横長の挿し込み口がありますが、その中で一番長いものがPCI Express x16スロットだと考えてよいでしょう。多くのマザーボードでは、CPUソケットに一番近い位置に配置されています。

このスロットには「PCIe 3.0」や「PCIe 4.0」、「PCIe 5.0」といった世代(バージョン)があります。新しい世代ほどデータの転送速度が速くなりますが、心配はいりません。この規格は下位互換性を持っているため、例えばPCIe 4.0対応のマザーボードにPCIe 3.0のグラボを挿しても、その逆でも問題なく動作します。

ただし、その場合は性能が低い方のバージョンに合わせて動作するため、パーツの性能を100%引き出したいのであれば、マザーボードとグラボのバージョンを揃えるのが理想的です。とはいえ、よほど高性能な最新グラボでもない限り、バージョン違いによる性能差を体感できる場面は少ないため、初心者の方はまず「PCI Express x16スロットに挿せるかどうか」だけを意識すれば大丈夫です。

物理的に入る?PCケースとグラボのサイズ

接続スロットの規格が合っていても、物理的にPCケースに収まらなければ元も子もありません。特に、高性能なグラボほど冷却のために大きなヒートシンクや複数のファンを搭載しているため、サイズが大きくなる傾向があります。グラボを選ぶ際には、必ず「長さ」と「厚み」の2点を確認するようにしましょう。

まず「長さ」ですが、これはグラボの製品仕様ページに「○○○mm」と記載されています。同時に、現在お使いのPCケースの仕様も確認し、「搭載可能グラフィックボード長」の数値を確認してください。グラボの長さが、この数値よりも短いことを必ずチェックします。

次に「厚み」ですが、これは「スロット占有数」で表されることが多いです。「2スロット占有」や「3スロット占有」などと書かれており、これはグラボがマザーボードの拡張スロットを何個分の幅を専有するかを示します。

厚みのあるグラボを搭載すると、すぐ隣のスロットが使えなくなる可能性があるため、もし他にサウンドカードなどの拡張カードを使っている、あるいは将来的に使いたい場合は注意が必要です。新しいグラボを購入する前に、一度PCケースを開けて、メジャーで内部のスペースを実際に測ってみるのが最も確実な方法といえます。

もし対応していないとどうなる?接続の注意点

では、もしマザーボードやPCケースにグラボが対応していなかった場合、どのようなトラブルが起こるのでしょうか。原因別に見ていきましょう。

| 原因 | 起こりうるトラブル |

|---|---|

| 物理的な不一致 | ・グラボがPCケースのフレームに干渉して入らない<br>・マザーボードのスロットに挿し込んでも、他のパーツとぶつかる |

| 電気的な不一致 | ・PCの電源を入れても画面が真っ暗で何も映らない<br>・OSの起動中に電源が落ちる、または再起動を繰り返す<br>・ゲームなど高負荷な作業をすると突然PCがシャットダウンする |

| ソフトウェア的な不一致 | ・グラボがデバイスとして認識されない<br>・ドライバが正常にインストールできない<br>・性能が極端に低い、画面表示がおかしい |

物理的な不一致は、前述のサイズ確認を怠った場合に発生します。電気的な不一致は、主に電源ユニットの容量不足や、グラボに必要な補助電源ケーブルを接続し忘れた場合に起こります。ソフトウェア的な不一致の代表例が、マザーボードのBIOS(バイオス)やUEFI(ユーイーエフアイ)と呼ばれる基本プログラムが古いケースです。

新しい世代のグラボを搭載した場合、マザーボード側がそれを認識できずに画面が映らないことがあります。この場合は、マザーボードのメーカーサイトから最新のBIOSデータをダウンロードして更新することで解決する可能性があります。これらのトラブルを避けるためにも、事前のしっかりとした下調べが何よりも重要です。

自作PCの心臓部とも言えるマザーボード。ただ、たくさんのメーカーや型番があって、「マザーボード おすすめ メーカー」と検索しても、性能の違いや選び方がよく分からず悩んでしまいますよね。 この記事では、ASUS、MSI、ASRock、GIG[…]

失敗しない!マザーボード対応グラボの調べ方

基本編で物理的な互換性について理解したところで、次に応用編として、見落としがちながら非常に重要なチェックポイントを解説します。電源の確認から、モニターとの接続、そして効率的な調べ方まで、これを押さえればパーツ選びの失敗をぐっと減らせます。

- 見落としがちな補助電源コネクタと電源容量

- モニターに接続できる映像出力端子の種類

- CPUにグラフィックス機能があるか確認する

- 便利な互換性チェックツールと公式サイトの活用

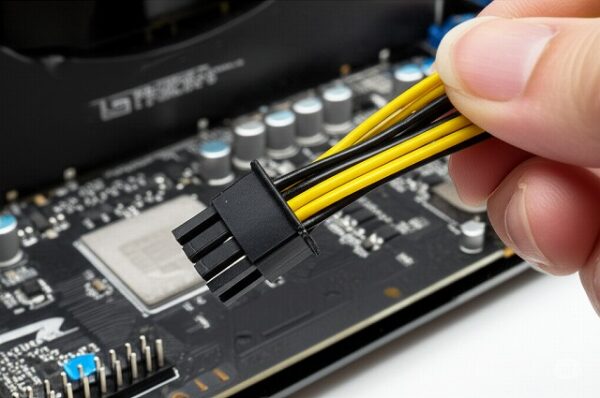

見落としがちな補助電源コネクタと電源容量

グラボはPCパーツの中でも特に電気をたくさん消費する「大食い」なパーツです。そのため、マザーボードのスロットから供給される電力だけでは足りず、多くのグラボは電源ユニットから直接電力を供給するための「補助電源コネクタ」を備えています。この確認を怠ると、「グラボは挿さったのに動かない」という典型的なトラブルの原因になります。

まず、購入したいグラボの製品ページを見て、「補助電源」や「推奨電源ユニット容量」の項目をチェックしましょう。補助電源コネクタには「6ピン」「8ピン(6+2ピン)」、そして最近の高性能なものでは「12VHPWR」といった種類があります。

グラボが必要とするコネクタの種類と数を、お使いの電源ユニットが持っているかを確認する必要があります。次に、推奨電源ユニット容量も重要です。「550W」や「750W」といった数値で示されており、これはPC全体の消費電力を考慮した上で、安定動作に最低限必要な電源容量の目安です。

現在お使いの電源ユニットのワット数がこの数値を下回っている場合は、電源ユニット自体の交換も検討しなければなりません。パーツ構成全体の消費電力を知りたい場合は、「PC電源計算ツール」などのウェブサイトでシミュレーションしてみるのもおすすめです。

モニターに接続できる映像出力端子の種類

新しいグラボを取り付けても、モニターに映像を映せなければ意味がありません。グラボ選びでは、搭載されている映像出力端子の「種類」と「数」が、お使いのモニターと合っているかを確認することも大切です。

現在主流の映像出力端子は主に「HDMI(エイチディーエムアイ)」と「DisplayPort(ディスプレイポート)」の2種類です。HDMIはテレビや家庭用ゲーム機にも広く使われているおなじみの端子で、DisplayPortはPC用途に特化しており、特に高いリフレッシュレート(映像の滑らかさ)を出すゲーミングモニターとの接続に強いという特徴があります。

購入したいグラボの製品ページには、「出力端子:DisplayPort x3, HDMI x1」のように、搭載されている端子の種類と数が明記されています。ご自身のモニターがどの入力端子を持っているかを確認し、対応する端子がグラボ側にあるかをチェックしましょう。

もし端子の規格が合わない場合は、変換アダプタや変換ケーブルを使えば接続できますが、製品によっては性能が制限される可能性もあるため、基本的には直接接続できるものを選ぶのが安心です。また、2台以上のマルチモニター環境を考えている方は、必要な数の端子が搭載されているかもしっかり確認しておきましょう。

CPUにグラフィックス機能があるか確認する

少し意外に思われるかもしれませんが、CPUの仕様を確認することも、グラボ選びにおける隠れたポイントになります。CPUの中には、映像を出力するためのグラフィックス機能(内蔵GPUやiGPUと呼ばれます)を搭載しているモデルと、搭載していないモデルがあるのです。この内蔵グラフィックス機能の有無が、いざという時の保険になります。

例えば、新しいグラボを取り付けたのに画面が映らない、といったトラブルが発生したとします。この時、もしCPUに内蔵グラフィックスがあれば、モニターのケーブルをグラボからマザーボードの映像出力端子に繋ぎ変えることで、とりあえず画面を映すことができます。これにより、グラボ自体の初期不良なのか、ドライバの問題なのか、といった原因の切り分け(トラブルシューティング)が非常にスムーズに行えます。

逆に内蔵グラフィックスがないCPUだと、グラボが動かないと画面を映す手段が一切なくなり、問題解決がとても難しくなってしまいます。Intel製CPUでは型番の末尾に「F」が付くモデルが、AMD製Ryzenシリーズの多くは末尾に「G」が付かないモデルが内蔵グラフィックス非搭載です。自作初心者の方やトラブル対応に不安がある方は、保険として内蔵グラフィックス付きのCPUを選んでおくと、安心してPCを運用できます。

便利な互換性チェックツールと公式サイトの活用

ここまで様々なチェックポイントを解説してきましたが、「一人で全部調べるのは大変そう…」と感じる方もいるかもしれません。そんな時に非常に役立つのが、ウェブ上で使える互換性チェックツールです。代表的なサイトに「PCPartPicker」があります。このサイトは、使いたいCPUやマザーボード、グラボなどのパーツを選ぶと、それらの互換性を自動でチェックしてくれる優れものです。

物理的なサイズの干渉や、マザーボードのスロットとの互換性、さらにはパーツ構成全体の推定消費電力を計算して、電源容量が足りているかまで判定してくれます。英語のサイトですが、ブラウザの翻訳機能を使えば直感的に操作できるでしょう。

このようなツールで大まかな互換性を確認した上で、最後の仕上げとして、購入したいグラボのメーカー公式サイトや、お使いのマザーボードのメーカー公式サイトで最終確認するのが最も確実な方法です。メーカーサイトには、対応CPUリストや、動作確認済みデバイスのリストが掲載されていることがあります。こうしたツールや公式サイトを上手に活用することで、パーツ選びの失敗を限りなくゼロに近づけることができます。

これで完璧!マザーボード対応グラボの調べ方まとめ

- 現代のPCではチップセットによる電子的な相性問題はほぼ存在しない

- 「相性」とは物理的・電気的な互換性の問題であることが多い

- グラボの接続にはマザーボードの「PCI Express x16」スロットが必須

- PCIeの世代が違っても下位互換性により基本的には動作する

- グラボの「長さ」がPCケースの許容範囲内かを確認する

- グラボの「厚み(スロット占有数)」も他のパーツとの干渉に関わる

- グラボが必要とする補助電源コネクタの種類と数を把握する

- 電源ユニットの容量がPC全体の消費電力に対して十分かを確認する

- グラボの映像出力端子とモニターの入力端子の種類・数が合うか見る

- CPU内蔵グラフィックスの有無はトラブル発生時の保険となる

- Intelの「F」付きCPU、AMDの多くは内蔵グラフィックス非搭載

- マザーボードのBIOSが古いと新しいグラボを認識しない場合がある

- その場合、BIOSアップデートで解決することがある

- 「PCPartPicker」などの互換性チェックサイトの活用は非常に有効

- 最終確認は各パーツメーカーの公式サイトで行うのが最も確実