自作PCのパーツ選びで、マザーボードの選択は全体の安定性や拡張性を決める重要な要素です。中でも「BIOSTAR(バイオスター)」の製品は、その圧倒的な価格の安さから多くの自作ユーザーの注目を集めています。しかし、価格が安い分「壊れやすい」「性能が悪い」といった評判も耳にすることがあり、購入をためらっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、BIOSTARというメーカーの特徴から、具体的なメリットやデメリット、そして気になる耐久性や信頼性、ゲーミング性能まで、様々な角度から徹底解説します。過去の「壊れやすい・悪い」という口コミの真相や、なぜこれほどコスパが良く安いのかという理由も深掘りします。

さらに、主力となる製品ラインナップやシリーズごとの違い、Intel向けのおすすめモデル(Z790・B760)やAMD向けのおすすめモデル(X670・B650)も具体的に紹介。ASRockやGIGABYTEといった競合メーカーとの比較を通じて、BIOSTARの立ち位置を明確にします。

BIOSの使いやすさや更新方法、国内の保証やサポート、代理店の体制にも触れるため、購入後の運用もイメージしやすくなるでしょう。自作PC初心者が注意すべき点や、BIOSTARがどんな人におすすめなのかを口コミやレビューを交えながらまとめることで、「バイオスター マザーボード 評判」に関するあらゆる疑問にお答えします。

- BIOSTARマザーボードの具体的なメリット・デメリット

- 「壊れやすい」という評判の真相と現在の品質

- 価格の安さの理由とコストパフォーマンスの高さ

- 用途別のおすすめモデルと選び方のポイント

実際のバイオスターマザーボードの評判|基本性能を解説

- BIOSTARというメーカーの特徴

- 知っておきたいメリットとデメリット

- 「壊れやすい・悪い」評判の真相

- 圧倒的なコスパ!なぜ安いのか

- 気になる耐久性と信頼性の評価

- ゲーミング性能はどのくらい?

- 口コミやレビューから見る生の評判

BIOSTARというメーカーの特徴

BIOSTAR(バイオスター)は、1986年に台湾で設立された、長い歴史を持つPCパーツメーカーです。当初はグラフィックカードのアドインカードなどを手掛けていましたが、後にマザーボード市場へ本格的に参入しました。

最大の強みは、なんといっても競合他社と比較して安価な価格設定にあります。ASUS、GIGABYTE、MSI、ASRockといった主要4大メーカーの同クラス製品よりも、一回り安い価格で提供されることが多く、コストパフォーマンスを重視するユーザーから根強い支持を得ています。

その企業哲学は「シンプルさ」にあり、余計な装飾や機能を削ぎ落とし、基本的な性能に絞った堅実な製品作りが特徴です。かつてはマイニングブームの際にマイニング専用マザーボードで高いシェアを獲得するなど、ニッチな市場への対応力も持っています。

近年では「RACING」や「VALKYRIE」といったゲーミング・ハイエンド向けブランドも展開し、従来の「安価」というイメージからの脱却とブランドイメージの向上を図っています。

BIOSTARの立ち位置

PCパーツ市場、特にマザーボード市場においては、主要4大メーカーに次ぐポジションに位置づけられます。日本では「とにかく安くPCを組みたい」というニーズに応える、コストパフォーマンス特化型ブランドとして広く認知されています。

知っておきたいメリットとデメリット

BIOSTARのマザーボードを選ぶ上で、そのメリットとデメリットを正確に理解しておくことは非常に重要です。価格の安さという大きな魅力の裏側にある注意点も把握しておきましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 価格 | 同一チップセット搭載製品の中で最安値クラスを見つけやすい。 | ブランドイメージから「安かろう悪かろう」と思われやすい。 |

| 性能 | 定格運用であれば上位メーカーと性能差はほぼなく、安定動作する。 | VRM電源回路が簡素なモデルもあり、ハイエンドCPUでの高負荷運用には不向きな場合がある。 |

| 予算配分 | マザーボードのコストを抑え、CPUやGPUなど他のパーツに予算を回せる。 | ネット上の情報が少なく、トラブル時に自己解決が難しい場合がある。 |

| デザイン | RGBライティング等が少なく、光らないシンプルなPCを組みたい場合に適している。 | BIOS/UEFIのUIが古風で直感的でないという評価が多い。 |

| 拡張性 | 基本的なポート類は備わっている。 | M.2スロットやUSBポートの数が他社製品より少ない場合がある。 |

BIOSTARの最大のメリットは、マザーボードの予算を抑えることで、PC全体のパフォーマンスに大きく影響するCPUやグラフィックボードに、より多くの予算を割り振れる点です。これにより、総額を抑えつつも高い性能のPCを組むことが可能になります。

「壊れやすい・悪い」評判の真相

BIOSTARと聞くと、一部のベテラン自作ユーザーから「壊れやすい」というイメージを持たれていることがあります。この評判はどこから来たのでしょうか。その真相と現在の品質について解説します。

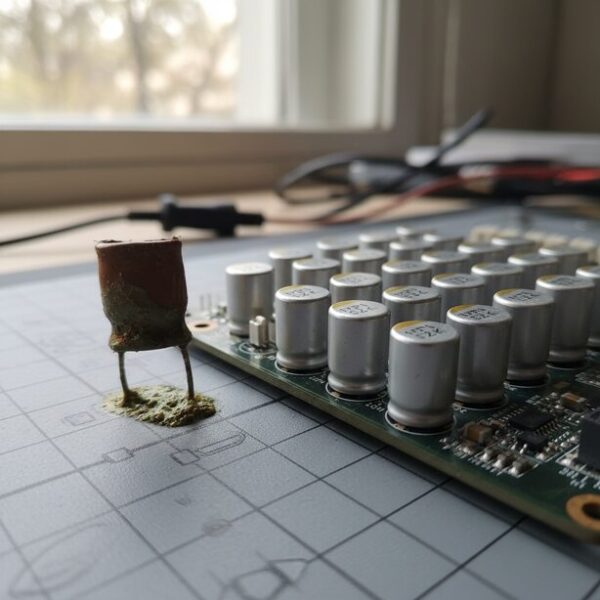

過去の評判と原因

「壊れやすい」というイメージが定着したのは、主に2000年代から2010年代初頭のことです。当時、一部の低価格モデルにおいて、液体コンデンサの品質問題が指摘されていました。コンデンサが経年劣化で膨張したり、液漏れを起こしたりすることで、「突然起動しなくなった」「動作が不安定になった」といった故障報告が散見されたのが原因です。

現在の品質は大幅に向上

現在製造されているBIOSTARのマザーボードでは、品質が大幅に向上しています。

- 固体コンデンサの標準採用: 現在は高品質な固体コンデンサ(Super Durable Solid Caps)が標準的に採用されており、過去のようなコンデンサ起因の故障リスクは激減しています。

- 基板設計の進化: 防湿性能を高めた基板(Moisture-proof PCB)などを採用し、耐久性を高める工夫が施されています。

もちろん、工業製品である以上、初期不良やパーツ相性によるトラブルがゼロではありません。しかし、これはどのメーカーの製品にも共通して言えることであり、「BIOSTARだから特別壊れやすい」というわけではないのが現在の一般的な見解です。

「悪い」と言われる他の理由

物理的な故障以外にも、「悪い」という言葉が以下の点を指して使われることがあります。

- BIOSのUIが直感的でない

- メモリ相性問題が比較的発生しやすい(と感じるユーザーがいる)

- 付属ソフトウェアの完成度が低い

これらの点は、価格とのトレードオフと考える必要があります。

圧倒的なコスパ!なぜ安いのか

BIOSTARの製品が持つ最大の魅力は、その圧倒的なコストパフォーマンスです。なぜ競合他社よりも安価な価格設定が可能なのか、その理由を具体的に見ていきましょう。

BIOSTARは、製品の基本性能に直接影響しない部分のコストを巧みに削減することで、低価格を実現しています。

主なコスト削減の工夫

- VRM電源回路の最適化: オーバークロックを前提としないモデルでは、VRMフェーズ数を必要最低限に抑えています。

- ヒートシンクの簡素化: VRMやチップセットを冷却するヒートシンクを小型化、またはシンプルな形状にしています。

- 装飾機能の省略: 多くのモデルで、コストのかかるRGB LEDライティング機能や派手な装飾カバーを搭載していません。

- 付属品のシンプル化: I/Oパネルをマザーボード一体型にせず、別添のバックパネルにするなど、付属品を簡素にしています。

- 基板(PCB)の最適化: 基板の層数を減らすなど、製造コストを抑える設計を行っています。

これらの工夫により、「CPUを定格で安定動作させる」というマザーボードの基本的な役割をしっかりと果たしつつ、価格を極限まで抑えることを可能にしています。とにかく安価にPCを1台組みたいユーザーにとって、BIOSTARは非常に強力な選択肢となるのです。

気になる耐久性と信頼性の評価

価格が安いと、どうしても耐久性や信頼性が気になるところです。近年のBIOSTAR製品の耐久性に関する取り組みと、実際の評価について解説します。

前述の通り、現在のモデルでは「Super Durable Solid Caps」(固体コンデンサ)や「Moisture-proof PCB」(防湿基板)といった、耐久性を高める技術の採用を積極的にアピールしています。

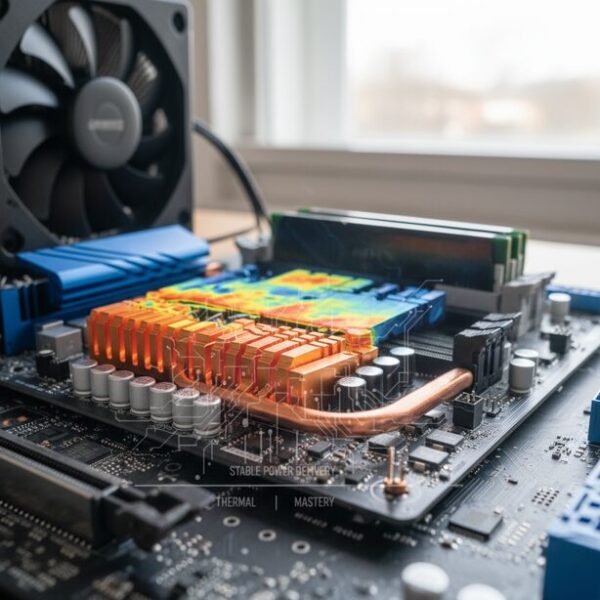

VRM電源回路の信頼性

マザーボードの信頼性を左右する重要な要素がVRM(Voltage Regulator Module)電源回路です。これはCPUに安定した電力を供給する部分で、ここの品質がPC全体の安定性に直結します。

- ローエンド~ミドルレンジモデル

定格運用には十分な設計ですが、ヒートシンクが小さいモデルも多く、ハイエンドCPUで長時間の動画エンコードなど高負荷な作業を行う場合は、冷却に注意が必要です。ケース内のエアフローをしっかり確保することが推奨されます。 - ハイエンドモデル(VALKYRIEシリーズなど)

Dr.MOS(ドライバーICとMOSFETを統合した部品)の採用や20フェーズを超えるような強力なVRMを搭載しており、他社のハイエンドモデルに匹敵する堅牢な設計となっています。これらのモデルであれば、ハイエンドCPUでの高負荷運用も安心して行えます。

結論として、BIOSTARマザーボードの耐久性は「用途と価格に見合ったもの」と考えるのが妥当です。CPUに過度な負荷をかけない定格運用であれば、適切な冷却環境下で数年間の安定した利用が十分期待できます。

ゲーミング性能はどのくらい?

BIOSTARは「RACING」というゲーミングブランドを展開しており、ゲーマー向けの製品も多数ラインナップしています。では、そのゲーミング性能は実際どうなのでしょうか。

まず理解しておくべき重要な点は、マザーボード自体が直接的にゲームのフレームレート(fps)を大きく向上させることはない、ということです。マザーボードの役割は、CPU、メモリ、グラフィックボードといった各パーツの性能を安定して最大限に引き出すことにあります。

ゲーミングブランド「RACING」シリーズの特徴

「RACING」シリーズは、ゲーミング用途を意識した設計がされています。

- チェッカーフラッグをモチーフにした個性的なデザイン

- RGB LEDを制御する「VIVID LED DJ」機能

- オンラインゲームで有利な高速2.5GbE LANやWi-Fi 6/6Eの搭載

これらの特徴により、ゲーミングPCとしての雰囲気や利便性を高めています。

性能面では、ミドルクラスまでのCPU(例: Intel Core i5/i7、AMD Ryzen 5/7)と組み合わせてゲーミングPCを構築するには、十分な性能と安定性を持っています。

ただし、ASUSの「ROG」やGIGABYTEの「AORUS」といったトップティアのゲーミングブランドと比較すると、CPUやメモリの極限的なオーバークロック耐性、BIOSの豊富なゲーミング向け機能、付属ソフトウェアの充実度といった点では見劣りする部分はあります。あくまで、コストを抑えつつ快適なゲーミング環境を構築するための選択肢と位置づけるのが適切です。

口コミやレビューから見る生の評判

実際にBIOSTARのマザーボードを使用しているユーザーからは、どのような声が上がっているのでしょうか。ポジティブな口コミとネガティブな口コミの両方を見ていきましょう。

ポジティブな口コミ

- 「とにかく安い。この価格で最新チップセットが手に入るのは本当にありがたい」

- 「定格で使っているが、動作は非常に安定している。5年以上使えているモデルもある」

- 「SILVERシリーズのデザインが白くて綺麗。白構成のPCにぴったりだった」

- 「余計な機能や光り物がなくシンプルで良い。一度組んでしまえば不満はない」

ネガティブな口コミ

- 「BIOS画面が古臭くて使いにくい。設定項目を探すのに少し苦労した」

- 「VRMヒートシンクが小さいので、高負荷時のCPU温度が少し心配になる」

- 「マニュアルの説明が簡素で、初心者の友人には勧めにくいと感じた」

- 「メモリのXMPを適用したら起動が不安定になった。相性が出たのかもしれない」

口コミを総合すると、「価格の安さと定格運用での安定性」を評価する声が多い一方で、「BIOSの使い勝手やマニュアルの親切さ」といったソフトウェアやサポート面での不満が見られます。これらの評判を理解した上で、自分のスキルや用途に合っているかを判断することが大切です。

用途別バイオスターマザーボードの評判と選び方

- 製品ラインナップと各シリーズの違い

- Intel向けおすすめモデル(Z790/B760)

- AMD向けおすすめモデル(X670/B650)

- BIOSの使いやすさと更新について

- 国内の保証・サポートと代理店

- ASRockやGIGABYTEとの比較

- 自作PC初心者が知るべき注意点

- BIOSTARはどんな人におすすめ?

- 総括!バイオスターマザーボードの評判

製品ラインナップと各シリーズの違い

BIOSTARは、ユーザーの予算や用途に合わせて複数の製品シリーズを展開しています。それぞれのシリーズの特徴を理解することで、自分に最適な一枚を選ぶことができます。

| シリーズ名 | ターゲット | 主な特徴 |

|---|---|---|

| VALKYRIE (ヴァルキリー) |

ハイエンド エンスージアスト |

最も強力なVRM電源回路と冷却機構を搭載。豊富な拡張性を備えるフラッグシップモデル。最新・最上位チップセットで展開。 |

| RACING (レーシング) |

メインストリーム ゲーマー |

デザイン性と性能のバランスを重視した主力ライン。RGB制御機能や高速LANを搭載。BシリーズやZ/Xシリーズの中位モデルに多い。 |

| SILVER (シルバー) |

クリエイター 一般ユーザー |

白や銀を基調としたヒートシンクが特徴的なデザイン。性能と見た目の両立を目指すユーザーに人気。 |

| Standard (無印) |

エントリー コスト最優先 |

機能を必要最低限に絞り、コストを最優先したシンプルな構成。HシリーズやAシリーズなどローエンドチップセットで展開。 |

自作PCの目的がゲームなら「RACING」、白を基調としたPCを組みたいなら「SILVER」、とにかくコストを抑えたいなら「Standard」というように、自分のニーズに合わせてシリーズを選ぶのが良いでしょう。

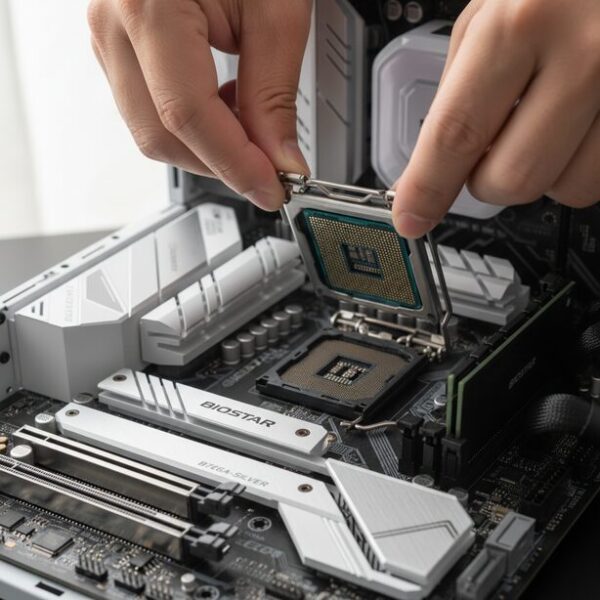

Intel向けおすすめモデル(Z790/B760)

Intelの第12世代以降のCPUに対応した、おすすめのBIOSTARマザーボードをいくつかご紹介します。

| モデル名 | チップセット | 特徴 | おすすめCPU |

|---|---|---|---|

| Z790 VALKYRIE | Z790 | 20+1+1フェーズの強力なVRMを搭載したフラッグシップ。CPUのオーバークロックも視野に入れたハイエンド構成向け。 | Core i9 |

| Z790A-SILVER | Z790 | Z790の機能を持ちつつ価格を抑えた高コスパモデル。DDR5、PCIe 5.0対応。白基調のデザインも魅力。 | Core i7 |

| B760A-SILVER / B760M-SILVER |

B760 | DDR5/DDR4モデルが存在する人気シリーズ。デザインと基本性能を両立させたいユーザーに最適。 | Core i5 |

| B760GTN | B760 | Mini-ITXフォームファクタのRACINGモデル。コンパクトなゲーミングPCを組みたい場合の有力な選択肢。 | Core i5 / i7 |

特に「B760A-SILVER」や「B760M-SILVER」は、Core i5と組み合わせてコストパフォーマンスの高いゲーミングPCや作業用PCを組む際の定番モデルとして人気があります。

AMD向けおすすめモデル(X670/B650)

AMDのRyzen 7000シリーズ以降に対応した、おすすめのBIOSTARマザーボードをご紹介します。

| モデル名 | チップセット | 特徴 | おすすめCPU |

|---|---|---|---|

| X670E VALKYRIE | X670E | Ryzen 9の性能を最大限に引き出すフラッグシップ。PCIe 5.0対応スロットを複数備え、拡張性も非常に高い。 | Ryzen 9 |

| B650EGTQ | B650E | Micro-ATXサイズのRACINGモデル。B650EチップセットによりPCIe 5.0に対応しつつ、サイズと価格を抑えている。 | Ryzen 7 |

| B650M-SILVER | B650 | Micro-ATXのSILVERモデル。DDR5対応でコストパフォーマンスが高く、自作初心者にも選びやすいスタンダードな一枚。 | Ryzen 5 |

AMDプラットフォームでは、Ryzen 5やRyzen 7と「B650M-SILVER」を組み合わせる構成が、コストを抑えつつ最新世代の性能を享受できるため、非常に人気があります。省スペースで高性能なPCを目指すなら「B650EGTQ」も面白い選択肢です。

BIOSの使いやすさと更新について

BIOS(またはUEFI)は、PCの基本的な設定を行うための重要なソフトウェアです。BIOSTARのBIOSは、他社製品と比較してどのような特徴があるのでしょうか。

UIデザインと機能性

BIOSTARのBIOSは、簡易設定用の「EZ Mode」と詳細設定用の「Advanced Mode」を備えています。しかし、全体的なデザインはテキストベースで、ASUSやMSIのような洗練されたグラフィカルなUIと比較すると、古風で直感的ではないという評価が多く見られます。

メモリのXMP/EXPO設定、ファンコントロール、起動順位の変更といった基本的な機能は網羅されていますが、オーバークロック関連の詳細な設定項目は、ハイエンドモデル以外では限定的です。

BIOSの使いにくさは覚悟が必要?

自作PCに慣れたユーザーであれば問題なく操作できますが、初心者にとってはどこにどの設定があるのか分かりにくいと感じる可能性があります。最初に必要な設定を済ませてしまえば、その後頻繁に触る部分ではないため、大きなデメリットにはならないという意見もあります。

BIOSの更新方法と頻度

BIOSの更新は、公式サイトから最新ファイルをダウンロードし、USBメモリに入れてBIOS画面から更新する「F12 BIOS-Flasher」機能を使うのが一般的です。新しいCPUへの対応やセキュリティ脆弱性の修正といった重要なアップデートは提供されますが、機能改善などの細かなアップデート頻度は、主要メーカーに比べて少ない傾向があります。

国内の保証・サポートと代理店

PCパーツは精密機器のため、万が一の際の保証やサポート体制も重要です。日本国内におけるBIOSTAR製品のサポート体制について解説します。

- 国内正規代理店: 長年にわたり、株式会社アユートが正規代理店を務めています。アユートは多くのPCパーツブランドを扱う信頼性の高い代理店です。

- 保証期間: アユートが取り扱う製品は、原則として「1年間の新品交換保証」が付いています。保証の適用は、購入した販売店の規定に従います。

- サポート体制: 製品に関する問い合わせや修理の依頼は、基本的に購入した販売店を通じて行います。また、最新のBIOSやドライバーは、アユートのウェブサイトからダウンロード可能です。

サポートの質は代理店に依存しますが、アユートは国内代理店として標準的なサポートを提供しているとの評価です。購入の際は、国内正規品(アユートのシールが貼られているもの)を選ぶことで、安心して保証やサポートを受けることができます。

ASRockやGIGABYTEとの比較

BIOSTARを検討する際、よく比較対象となるのが同じくコストパフォーマンスに優れたASRockや、大手メーカーであるGIGABYTEです。それぞれの違いを見てみましょう。

| メーカー | 特徴と比較 |

|---|---|

| vs ASRock | 共通点: コストパフォーマンスを重視する点が似ています。 相違点: 現在のASRockは「Taichi」シリーズなどハイエンド市場でも高い評価を得ており、製品ラインナップの幅が広いです。BIOSの機能性やUIの評価もASRockが優勢。BIOSTARは、より低価格帯でのコストパフォーマンスに特化していると言えます。 |

| vs GIGABYTE | 共通点: 幅広い価格帯の製品を展開しています。 相違点: GIGABYTEはゲーミングブランド「AORUS」が強力で、特にVRM電源回路の品質と耐久性に定評があります。BIOSのUIや付属ソフトウェアの完成度もGIGABYTEが高い評価を得ています。BIOSTARは、GIGABYTEの同クラス製品よりも一段階安い価格設定で対抗する構図になります。 |

簡単に言うと、「ASRockよりもさらに価格を追求し、GIGABYTEのエントリーモデルよりも安価な選択肢」というのがBIOSTARの立ち位置です。

自作PC初心者が知るべき注意点

BIOSTARのマザーボードは非常に魅力的ですが、自作PC初心者が選ぶ際にはいくつか注意すべき点があります。

- 情報収集の難易度

ASUSやMSIといったメジャーなメーカーに比べ、日本語のレビュー記事や組み立て動画、トラブルシューティングに関する情報が圧倒的に少ないです。問題が発生した際に、自力で英語の情報を探すなど、解決する能力が求められる場面があります。 - マニュアルの簡素さ

日本語マニュアルは付属しますが、説明が非常に簡素で、特にフロントパネルのピンヘッダ接続など、初心者には分かりにくい可能性があります。マニュアルの図をよく確認する必要があります。 - トラブルシューティング機能の不足

ローエンドモデルには、エラーの原因特定に役立つデバッグLEDやPOSTコード表示機能が搭載されていないことが多いです。PCが起動しないといったトラブルが発生した際に、原因の切り分けが難しくなります。 - パーツ相性問題

どのメーカーでも起こりうることですが、情報が少ない分、メモリやストレージとの相性問題が発生した場合の解決が困難になる可能性があります。公式サイトで動作確認済みリスト(QVL)を事前に確認することがより重要になります。

これらの点を乗り越える自信がない場合は、少し価格が高くても情報が豊富な大手メーカーの製品を選ぶ方が無難かもしれません。

BIOSTARはどんな人におすすめ?

これまでの情報を総合すると、BIOSTARのマザーボードは以下のような人におすすめできます。

- コストを最優先するユーザー

とにかくPCの総額を抑えたい、マザーボードの費用を削ってCPUやGPUに投資したい人。 - 定格運用がメインのユーザー

CPUのオーバークロックなど高度な設定は行わず、標準設定で安定して使えれば十分な人。 - シンプルなPCを組みたいユーザー

RGBライティングなどの華美な装飾が不要で、質実剛健な構成を好む人。 - 自作PC中級者以上のユーザー

ある程度の知識と経験があり、多少の情報不足やトラブルにも自力で対応できる人。サブPCやサーバー用途での採用も適しています。

逆に、手厚いサポートや豊富な情報を求める自作PC初心者や、極限の性能を追求するオーバークロッカーには、他のメーカーの方が適している場合が多いでしょう。

総括!バイオスターマザーボードの評判

最後に、この記事で解説した「バイオスターマザーボードの評判」について、要点をリスト形式でまとめます。

- BIOSTARは1986年設立の台湾のPCパーツメーカー

- 最大の武器は競合他社を圧倒するコストパフォーマンスの高さ

- マザーボードの予算を抑え他のパーツに費用を配分できる

- 定格運用であれば上位メーカー製と遜色ない安定性を発揮

- 「壊れやすい」という評判は主に過去のコンデンサ問題に起因

- 現在のモデルは固体コンデンサ採用で品質は大幅に向上している

- コスト削減のためVRM電源回路やヒートシンクが簡素なモデルもある

- BIOSのUIは古風で直感的でないという評価が多い点は注意

- ゲーミングブランド「RACING」はコスパ良くゲームPCを組むのに十分

- VALKYRIE、RACING、SILVER、Standardの4シリーズを展開

- 国内代理店はアユートで、1年間の新品交換保証が基本

- ASRockより価格に特化しGIGABYTEより安価な立ち位置

- 情報が少なくトラブル解決能力が求められるため中級者以上向け

- コスト最優先で定格運用がメインのユーザーに最もおすすめ

- シンプルな構成を好み、ある程度の知識があるなら最高の選択肢になる